週六專欄【電影不欣賞】

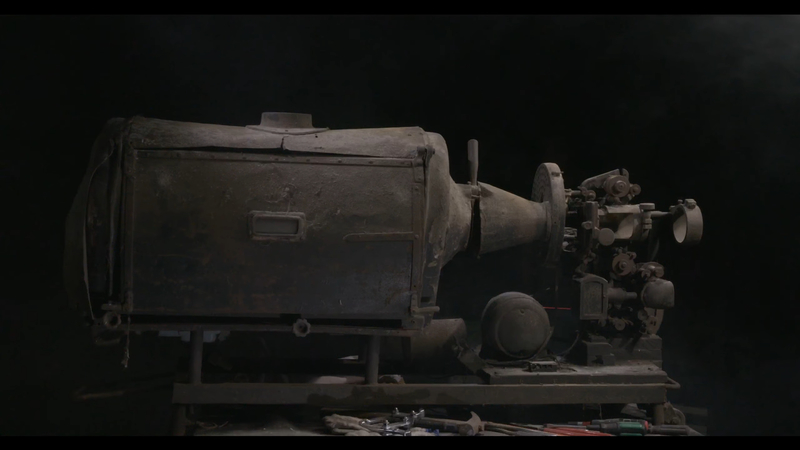

1964年生於台南,從小跟著父親學「放電影」,走過與歌舞秀共存的戲院年代、鄉野放片兼賣藥、幫廟府與教會放電影,配合賭徒酬謝鬼神,墓仔埔也敢去。直到電視台與數位放映時代來臨,從手工捲片、接片再放片,到現在按一按遙控器就可以放電影,還是最愛聽放映機捲動膠卷噠噠噠的聲音,親像有真多話。

1964年出生的高祥晴回憶:最初在這比鄰小巷與大馬路的城隍府做「路邊電影」(露天電影)時,總是一次就放4場,分占城隍廟門口、旁邊與後方,而他一個人就得同時操作兩部電影──一台放映機投向前,另一台則投向後,好節省人力。隨著時代推進,「看電影」的方式多有變化,時至今日,露天電影依然存在,卻又不知道誰會看──就像那單掛在台南市區馬路車流中,偶爾引人抬頭的影布一樣。

就像台灣那些子承父業的故事,高祥晴會踏入「做電影」這途,也是跟著父親的腳步。

父親高鏡山就讀小學時期,受太平洋戰爭波及。盟軍對日本殖民的台灣發動空襲,家住台南市區的他無法好好上學,便與朋友騎著「孔明車」(腳踏車)到麻豆學放電影──彼時電影放映要靠手捲,機器不帶馬達,畫面黑白且需要讀書人當辯士,說明那光影建構的世界。

年幼的高祥晴跟在父親身邊,能把玩的只有電影膠卷,「以前底片很像紙,帶著一點油味,我會拿出來拆,拆得很高興,那個聲音很響。」他回憶:因為放映機聚光熱度很高,膠卷又帶油,如果溫度太高,還可能燒起來。「以前戲院沒有禁止抽菸,觀眾時常抽菸吃東西,沒幾個月就會把影布燻黑,這時就要噴上銀粉來維護影布。」高祥晴笑說,「銀幕」兩個字,就是這麼來的。

一直到高祥晴上了國小,高鏡山才掌握所有技術,回到台南市的中華戲院當機師長,而這時的電影放映機已經電子化,帶有馬達,放片無須靠手捲。當然,戲院演出內容也隨著時間推進而有變化──那個時代電影數量少,半年才產出一部新片,而一部電影一放就是3個月,因此,能在戲院填充檔期的表演多是布袋戲、歌仔戲、皮影戲,每當輪到這些表演上場,技師們才能抽空維修機器;然而,當高鏡山回到市區這段時期,在戲院裡搬演的歌仔戲、布袋戲已經沒有辦法吸引到觀眾,只好轉到廟府(宮廟)演出。而歌舞秀則在此時於戲院登場,與電影一起在戲院分配檔期。

「有的女生不想脫衣服,哭哭啼啼,就被拖到門口⋯⋯。」年少的高祥晴在戲院看著這些幕前幕後,心情複雜,這些女孩子大多都是原住民,「我聽老一輩的說,都是因為她們的爸爸愛喝酒,把她們賣掉,我看了覺得很可憐,我爸也沒辦法干預,因為(歌舞秀)背後都是黑社會。」

儘管歌舞秀大家都愛看,但僧多粥少,不一定有足夠的歌舞秀可以排進檔期,此時,戲院就會調色情片當備案,如果有閒置檔期就排片播放,也會安排人員在外頭看顧,如果遇到政府查緝,就要趕緊向裡面的人通報,將片子藏起來。但某次因為外頭的人沒通報,戲院被警察捉到違規,高鏡山因這僅僅5分鐘的色情片被關了3個月,中華戲院的營業執照也被吊銷,直到一年多後,方以「子都戲院」之名,換殼營業。高鏡山又回到戲院工作。

過往,很多人都想挖腳高鏡山,因為他不僅會放電影,也會拆修機器。在戲院停業時他並不怕沒工作可做。當他提到外面有人找他幫忙做事,老闆也沒阻止,「只要不要影響戲院就好。」後來戲院老闆去世、兒子接手管理後,這個「少年頭家」與高鏡山產生不少衝突,高鏡山才憤而辭職。當時高家生活條件並不好,高鏡山夫婦得邊賣玉米賺錢,離開戲院後,玉米園的朋友建議他去「賣藥」。

當時夜市會賣些民間製藥,像是「猴標六神丹」等這類胃腸藥,高鏡山便與朋友合作,一人賣藥,一人放電影,電影放個2、30分鐘就中斷休息,趁機賣藥,「一部電影兩小時可以切成好幾段來賣藥。」這個商業模式營運的頭一年,他們不僅從夜市走到鄉下,還從山線移到海線,因為愈是不熱鬧的地方,照明愈少,既適合放電影,也因缺乏競爭,藥比較好賣。

台南鹽務局注意到這種「露天電影」形式,希望也能在假日放電影給鹽務局員工看,便向高鏡山提出邀約。高鏡山有些遲疑:放電影沒問題,可是,他沒有戲院的執照(營業許可證),無法拿到片子。但顯然不需要太操心,鹽務局會寫公文取得片子,不僅如此,還可以取得最新型、輕便的日本進口放映機,供高鏡山放片。這時,高祥晴已經升國中一年級,跟著父親到鹽務局位在七股的宿舍幫忙。高家人幫鹽務局放片十餘年,一直到1990年才結束。

「沒辦法,阮毋成囡仔,又頇顢讀冊。」 (沒辦法,我就不學好,書又讀不好。)

高祥晴約莫才11、12歲,就被父親帶出去做事,只能一邊讀書一邊工作;國中的最後一學期,導師詢問他升學意願,在明確表達無意升學後,被老師安排到台南市區的電子公司實習──如果表現良好,畢業後就能直接取得正職工作。高鏡山在高祥晴準備去實習的那一天,直接叫他「免去」,至此,他正式成為父親的「學徒」。

過往高鏡山如何學放電影,就怎麼教自己的兒子:在旁看捲片看上3、4個小時,就算不耐煩也不能動;或看接片看幾個小時,看得高祥晴心癢,很想動手做做看,還是只能站著看。就這樣「杵了」2、3個月,高鏡山才放手讓兒子試試──然而,光只是看而不碰膠卷、也無試做,自然會失敗,這時,高祥晴少不了挨父親一頓罵,或被𢼌頭殼(打頭):「阮老爸足歹(很兇)欸。」回想過去,他總是以這句話開頭。

高祥晴坦言父子關係並不好,只要看到父親騎摩托車出現眼前就會閃避,什麼委屈或想法只告訴母親,對於父親,只是一聲「老的」(lāu--ê)。雖說如此,從跟著父親做事開始,他完全服從父親的指令與作息安排:早上5點半起床去摘玉米、將玉米載送到水交社(空軍菜市場)讓母親販賣,兩人在市場吃早餐後,他便隨父親回家捲片,午休過後,再出門架機器,開始露天放映。如此一日復一日。

剛開始工作時,高祥晴仍未成年,只能騎腳踏車運送膠卷或器材;待他國中畢業,高鏡山買了台「石橋蘭蒂50」給兒子。「做工的人一年到頭都沒有新衣服,都穿工人服,警察以為我是一般工人。」高祥晴說自己18歲終於去考了駕照,等於無照駕駛了3年,「不然,腳踏車要怎麼載?雖然我後來技術好到可以載多一點,但爬坡真的很累。」若要到遠處,就會請「車工」,協助載運機器。

彼時,因為家人跟會的關係,高家負債千萬。「天還沒亮,人就上門討錢了。」一家全靠母親賣玉米、父親放電影,拚個一年半載還完債務──也因高鏡山去協商讓債務打了折,稍稍減輕負擔。「我們就吃菜市場賣剩、別人分送的菜。」高祥晴道:當時賺的都是「實錢」,一場收入15,000,一天做個3場,加上省吃儉用,他們家才能全力清掉債務,從零開始掙錢。

高祥晴的每一天都被工作占滿──週間是廟府,週末是鹽務局,就連教會也有放映露天電影的需求,高祥晴回憶,教會較偏好洋片,但洋片也比較貴。當時,大製作的好萊塢片,像是《007》的價格,片商會開到7、8萬,但這並非露天業者可以吸收的成本,他們只好請教會自行向電影公司議價。「其實教會都有後台,像是國防部、新聞局,他們說一句話,電影公司不敢說第二句。」在兩蔣時代,不只是教會,連鹽務局想要看的電影,都是「打通電話就解決了」,他們靠的無非是權力背景,「邵氏電影的片不好出,戲院放完就送回去,不會讓你去路邊放,中影的拷貝也不會給你路邊放,可是鹽務局如果要放就沒問題,只是會要求他們放愛國片。」

彼時,台灣電影產業還沒將目光轉移到香港,是仍有中影文化城、諸多電影公司的榮景時代,「那時的台灣電影不輸香港。」高祥晴將此歸因於兩蔣的統治,他說,蔣家鼓勵拍片,因為蔣介石把電影當成政治洗腦並宣揚國威之用,「你看美國災難片最後都會出現國旗,或有架直升機飛出來,台灣的愛國片也是這樣,最後都有個軍人出來宣布勝利,或是和美國人站在一起。這代表國家很強。」

高祥晴偏愛武俠片,他認為當時台灣的武俠片拍得比香港還要好,也比較受歡迎,倒是在台灣影史上留下話題跟塑造偶像明星的文藝片,在他的經驗裡,就不受「主家」青睞──他們稱花錢買露天電影放映服務的客戶為主家──像是瓊瑤電影,約莫是他20多歲時在市場上出現,但只要放映這類文藝片,「主家」就會罵:「都幾歲了,還談戀愛?」

但露天電影該放什麼電影,也不是他們或「主家」能決定,得看台北片商排定的檔期。相較領有執照的戲院,露天電影業者處於灰色地帶,在默契上,電影上映由首輪開始,再來依序是二輪、三輪,最後是四輪或五輪,待片子於四輪戲院下檔,才能由露天電影接手放映。然而,有些電影至多排到二輪,拷貝就得送回台北,中影出品的電影就是如此,但若鹽務局想放中影電影,只需發個公文、打個電話就可以看。其他露天電影場大部分都是放映民間電影公司的作品。

由於電影拷貝是從首輪開始依序往下輪,底片因此多有磨損,如果放映師疏忽,可能還會有斷片的情況出現,等拷貝輪到四輪館,兩個小時的電影可能只剩下一個半小時的長度。「所以我們去買片的時候,5罐底片的長度,跟准演證上面寫的都不一樣。」高祥晴解釋,當時他們跟電影公司買片是一批一批買,假設一批10支需要支付的價格是12萬,如發現拷貝有問題,高鏡山就會殺價到10萬。「當時的電影還有分主片跟副片,副片是票房比較差的。」高祥晴舉例像文藝片就是票房比較差,那買回來要幹嘛?「買回來剪成片頭跟片尾,加在本片前面。」因為機器啟動需要時間,而這段影片剛好可當導片,讓機器暖身啟動。

露天電影本來是高鏡山的「獨創生意」,但見他做起來後,許多人也想加入,高鏡山也不藏私,大方指導,於是形成一個「行業」。雖說如此,露天電影業者之間並無競爭關係,反倒是和戲院有著競爭扞格。「首輪戲院播完電影下檔,片子可能只存放一天,就要送回台北,有些『路邊老闆』會給戲院錢,讓他們可以把片子帶出去外面放。」高祥晴進一步補充:這些「路邊的」放完電影後,會在晚上10點半將片子送到車站,並在原本運費上多加點錢,安撫這些等候的車站人員。

「但我爸不會這樣做。」高祥晴轉述父親的觀點:他認為「首輪館」跟業者如此合作,實在沒道德,會把三輪、四輪館的生意弄壞──不管這些戲院電影票多便宜,營業都需要成本,「他們有營業的權利,我們沒有,我們那個時候就是不合法的工作啊,沒辦法。」為此,高鏡山還出面調解,保證露天電影只會放映五輪戲院下檔、至多四輪戲院下檔的電影。「談是這樣談,同業不會這樣做。」高祥晴當時才18、19歲,已經開始帶師傅、獨立作業,他憶起這些同業,只想討主家歡心,好繼續維持關係,「台灣人就是這樣,如果有受過日本教育、有日本精神,就不會這樣做。」雖沒有明說,但他指的就是自己的父親。

當時,除了經營露天電影業者是因高鏡山指導而萌生,許多四輪、五輪戲院的老闆,也是他在電影院當機師長時帶出來的學徒,彼此關係很好。有時候,四輪戲院老闆會將下檔的片子交給高鏡山,讓他們在「路邊」放個一星期,再拿去火車站寄送;甚至四輪戲院票房差的電影,老闆也會以一晚500或1,000元的價格,讓高鏡山拿去外面放。

「那時電影票大約一張30、40元,就算那些電影放一晚可能賺不到1,000元,也還是得做。所以就給我們做⋯⋯不過想看電影的(觀眾),都在首輪、二輪就看完了,片子到四輪就差不多了,誰會看?可能就是些沒事做的老人,到戲院吹吹冷氣,打發時間。」

高祥晴解釋,四輪、五輪戲院位在地方村落,而高家的露天電影則是在台南市區,彼此之間無拉客競爭關係,因此能互相合作。

和鹽務局、四輪戲院合作雖能增加收入,但高家的生意來自民間信仰的也不少。「很多是廟府(宮廟),可是一間廟能有幾尊神明生日,大多是正駕做一做,或是多個副駕,不可能整座廟的神都做。」在高祥晴心中,「私人壇」(私下供奉、敬拜神明者)形成的市場比較大,只要他們覺得電影好看,就願意繼續花錢。

然而,就算「私人壇」願意花錢,也沒有比簽賭的人更浪擲金錢。在愛國獎券、大家樂時代,瘋狂賭徒為了求神、酬神,會放電影給好兄弟跟神明看,甚至不惜將戲台搬到「墓仔埔」(墓地)去。「那時的墓仔埔很熱鬧。」高祥晴說,即使墓仔埔沒有電讓人放電影,簽賭的人仍執意而為。「以前電影放映機都是用碳精棒(カーボンロッド,Carbon Rod),如果沒有足夠電壓根本不夠力,所以他們會花錢找台電來裝臨時電力,台電如果不願意,他們就找國大代表、議員(關說或施壓),一句話,電就來了。」

「錢死,人不用死啊。」高祥晴在那段時期看盡人為錢瘋狂的樣子,那些人已是「1,000萬下去輸贏」,牽個電不過就是10萬、2、300萬的數字,算什麼?「那個時候,發瘋的很多,得心理病的也多,還有人請神明,最後再把祂們丟到墓仔埔或水溝⋯⋯。」講起這一段歷史,高祥晴不時搖頭感嘆,旋即又煞有其事地說:在大家樂出來之前,台灣有很多孤魂野鬼,像台南在地就有「魔神仔」的傳說,有些人會無緣無故失蹤,但如果庄頭放鞭炮,人就會出現──明明這人一直在原來的地方,大家肉眼卻都看不到。

露天電影事業在高祥晴手上逐漸有了成績後,高鏡山也將工作慢慢放給兒子。這時高家還完債務,高母繼續賣玉米、粉圓,全家埋頭幹活攢了不少錢,高鏡山則將這些錢都拿去換金條,不料,卻被長子悉數拿走,最後鬱悶而逝。「那時他才60歲,才領沒有幾個月老人年金,人就走了。」高祥晴嘆息,這真的是無法預料的變故。

「放電影的時候,主家會抱怨:這個昨天在第四台看過了,你還放?」高祥晴原本以為,在家看電影跟在外看電影的感受不同,不會造成太大影響,但他發覺:人們一旦付了錢,就會想要讓它「有價值」,「會一直看,看到飽」;況且,出門看露天電影,又熱又會被蚊子叮,還不如在家看電視。

第四台出現時,第三代高璞元才剛出生。而露天電影也從1970年代一場報酬15,000元,到80年代因競爭而降價到7、8,000,90年代已剩4、5,000元,第四台合法化後,只剩3,000。「我請師傅1,000元、買個影片放映權,錢就沒了。」高祥晴稱自己當時根本請不起人,只能讓兒子當童工,因此,高璞元在國小三年級就跟著父親出外放電影,比高祥晴跟隨父親工作的時間還早。幸好,科技已進步到連小學生都能操作放映機的程度,「第四台出來後,我就弄個夏普S55U出來做,那時候的片子是小的錄影帶。」

視聽科技的快速演進,高祥晴深有體會:小錄影帶出來不過才6個月,就是大錄影帶,大錄影帶出現才一年,就是VCD出現,接著是DVD⋯⋯。「我到民國90幾年才進數位放映機,在那之前,沒有一台我看得起的。」高祥晴說,半自動的機器,只要會倒片、切片就可以放電影,已經不是講求專業技能的時代了,然而為了省電、省人工,他也不得不改用日益輕便、流明度提升的機器來播放。不過,上了高中的兒子,卻怎樣也不願回頭學習這些傳統的膠卷放映技術。

生長在台南中西區南廠的高祥晴,60年來幾乎未曾離開故鄉,只有80年代都市重劃,因重建被迫暫遷,幾年後回來,原本家裡囤積的千支電影膠卷已無處可放,只能找個倉庫存置。此前,曾有個大學教授提議收藏影片,高祥晴同意,也提出但書:就算自己出底片錢,也要留下一份拷貝。對方不肯,直說「給他們,就是給他們了」。

「文化要有開放性啊,不是緊緊握在手中。」高祥晴不悅:「況且我們是靠這個賺錢的。」後來才知,這個時候──即80年代──中國大陸也在收購武俠片,當時的價錢是武俠片一片700元,瓊瑤片一片300元。這些膠卷都很有價值,也有很多同行在賣,儘管高祥晴年少時討厭露天電影這行,但人家想要收購膠卷,他卻很不捨,要求父親拒絕。「那個時候,我想得很簡單,不做(電影),我就放在家裡,自己裝機器,自己看。」他道自己喜歡音響,一直在研究怎麼讓它變成四聲道、五聲道。「電影機械,不是只有機器而已,還有線路、音響、影布,不是外面的人想得那麼簡單。」

露天電影剛出來時,高鏡山因這獨門功夫受到尊重,但現在,人們已不覺得放映露天電影是個專業,對他們的態度也改變。高祥晴強調,事實上,掛影布,就是一件需要經驗與技術的活。「互相尊重很重要,我們雖然是頇顢讀冊才來做這行,但我們也是人啊,大家要互相啦。」高祥晴悠悠說道。

而那險被大學教授拿走的千支電影膠卷,雖留了下來,卻不敵2009年莫拉克風災侵襲。大雨打落倉庫屋頂,膠卷幾近全毀。訪談間,高祥晴以某部電影舉例時,就會想到自己曾有這個片子──像提到成龍拍的《笑拳怪招》(1979)心生扼腕:「我本來有這部片,但那個八八水災吼⋯⋯。」

風災摧毀了膠卷,也淋壞了器械;膠卷就此作廢,但高祥晴還是能修機器。訪談這天,雨打屋簷,滴答聲響,他比了比屋外的機器說:「就算雨淋,也沒有關係。」這些保存至今的笨重放映機,散落在高家各處,僅剩的膠卷則在倉庫。高璞元結婚後,妻子林佩褕看到家中收藏相當驚訝,不斷強調:「這些千萬不可以賣掉、不可以處理掉。」面對兒子自小抗拒接手、不願學習這些放映技術,高祥晴只是無奈,傳承似乎面臨了難關,不料,入門媳婦卻對倉庫裡的電影膠卷興味盎然,「我比較幸運,剛好我兒子娶到這個老婆,很重視⋯⋯。」

在林佩褕的鼓勵下,高璞元和妹妹不僅協助父親,還思考如何轉型,最後成立了熊南人電影映像有限公司。

1990年代,露天電影這途再也無法養家活口,高祥晴於是效法父母以賣玉米養家還債的精神,也在夜市賣點吃的、便宜的衣服、或是射水球,兼在家做點手工,好把孩子養大。只是這些生意都做不久,也賺不了錢,只要有人想放電影,高祥晴就會回頭繼續做,「老客戶還是要顧啊。」

媳婦林佩褕直言:對於露天電影的「難以割捨」,是這家人沒有辦法真正轉行、做其他生意的原因。

「你想想,你做小生意、賣個烤雞腿,就要一直做下去,累積客人,讓客人知道他明天來買,你還在這裡。但他們家不是,是有電影可以放,攤子就收一收去放電影,這樣生意怎麼可以做得下去?」

「他們家很窮的時候,一家四口會煮兩包泡麵分食,泡麵要加很多水,睡覺才不會餓。」林佩褕曾聽丈夫談論過,正是一起度過那樣貧窮的日子,才會平時吵吵鬧鬧,關係卻非常緊密,即使高璞元曾想逃離這個負擔,最後還是會回家。

高祥晴也知道問題,但就是無法離開這一行。他說自己仍堅持手把手教兒女,希望他們學會這行的技術,至於,兒女願不願繼續,他就無法過問了。「只要我還沒死,機器壞了我都可以修,我現在就是要把功夫傳給他們,不想把功夫留在他們阿公的棺材裡。」高祥晴說,孩子們不用拿這個功夫做自己的事業,但留下來當傳家寶也好,如果別人需要這個技術,還是能找他們協助。話鋒一轉,他又故作瀟灑:「其實沒差啦,他現在可以拍片、當導演也好啦。」

但,口口聲聲「我就是艱苦人,我很後悔,不知道電影死得這麼快」的高祥晴,繼續堅持露天電影的原因,僅只為了將功夫留給後代嗎?高祥晴沒有正面回答這個問題,僅是反問:

「為什麼一個人可以從早上8點到晚上12點都在電影院裡放電影,一天要做12場電影,還是繼續做?不會得憂鬱症,也不會發瘋?」

他說的正是他自己──曾經因為缺工,父親叫他去戲院放了一個月電影,日日關在放映間耗上一整天,非但無怨言還很喜歡。「電影放映機會出現噠噠噠的聲音,如果壞了,是喀喀喀的聲音。」高祥晴覺得當時自己一直在聽機器說話,也產生感情。

「放露天電影時,我會去巡場。我們這裡有5、6組機器,我每次都要到放映機前看影像怎麼樣,機器聲怎麼樣。」高祥晴自嘲,也許自己是個神經病,發了瘋,但他總覺得機器在跟他說:「老弟,你來了啊。」彷彿每組機器都在跟他說話,而他也能回應──光是聽到機器聲就知道哪裡有問題,能進一步維修。「這種感覺,這種感情,別人很難體會,我也很難跟人家講啦。」高祥晴說,這些機器如同他的兄弟,他靠機器吃穿,沒有機器他無法工作,而沒有他的操作,機器的存在也沒意義,「它們的生命和我的生命是連接在一起的。」

每每提到機器,高祥晴就會流露出自信──這個國中三年級跟班導師說自己對電子機械有興趣的男孩,儘管日後未能真正學習機械,但與放映機朝夕相處的他,發現自己比父親還熟悉電影放映機,也懂得怎麼自行拆解維修。像是台南鹽務局購買的電影放映機壞掉後,他帶回家修理,花了3個月,讓它得以正常運作。由於這台機器是日本進口零件組成,輕便好用,就算有人想花錢購買,高祥晴也極度不願,對父親說:「如果你要賣掉,我就要再把它拆掉。」他說服了父親,這種機器很輕,一個人就可以帶出去工作,省人工。

最後放映機不僅留了下來,底座還刻上高祥晴的名字。至今仍放在高家。

2024年9月6日大雨不止,高璞元開車載著高祥晴朝放電影的地方去,一路上吵鬧鬥嘴,懷疑先行前去準備的小女兒慧懿是否準備得當?如同紀錄片《卡夢Kābon》的氣氛:上一代抱怨下一代做不好,下一代覺得上一代囉嗦。

車近萬應城隍府,只見傍晚下班車流映照著雨幕,而影布則立在城隍廟牌之前,高祥晴轉過身再次強調:「我從18、19歲,就在這裡做到現在。」影布前,有台摩托車,車椅上是個小型放映機。高祥晴走來走去調整,高璞元撐著傘讓妹妹守在放映機旁,方才在車上的碎唸,此時化為柔情,親暱支持她。

而高祥晴則在唸完戲采、電影開始後,退了下去。這個大雨滂沱的十字街口,只剩下影布上的光影,還有看戲的神明。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第201期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與「全國最悠久的電影雜誌」《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。