評論

為了建設現代國家、普及教育和簡化交流,多數國家都曾走上「一國一語」的道路,致力推行標準共通語,並將其視為「文明」象徵。然而自1970年代,人們目睹語言標準化造成其他語言的凋零,也親身痛感母語的「根」一斷,就難以修復的現實,意識到共通語的存在,並不表示其他本土語言就應該受到漠視。

為了挽回這不可逆的走向,此後歐盟各國的國家語言法規開始朝「多元語言社會」的方向邁進,而母語教育則成為這個趨勢下的重要政策。如今母語教育在歐盟國家被視為基本人權,各會員國都有提供母語教育的義務。大多歐盟國家的母語教育是由各語言成立的協會負責母語活化與教育工作;也有少數國家將母語教育更緊密地整合到國民教育的體系當中,例如瑞典等北歐國家。

相較之下,台灣的歷史背景較為特殊,除了「一國一語」的脈絡之外,語言生態更受到政權的強力干預而完全「改頭換面」。這種干預的主要意圖並不單純只在於標準化共通語言,更是對本土認同與意識的壓制。

由於當時的假想政治中心在台灣境外,「國語運動」在短時間內以北京官話完全取代台灣社會原本的共通語;此外,本土語言的用途和形象也遭到相較於一般語言標準化工程更刻意而廣泛的漠視和歧視。

和同樣經歷「推廣普通話」的中國相比,台灣本土語言的活力明顯比對岸各地頹弱,可見「國語運動」政策從1949至1980年末在台灣推行的過度與過當,在統治與被統治族群之間區隔出明顯的社經和文化位階。

因此對許多台灣人來說,本土語言的復甦,不只是基於對多元語言社會的憧憬,更是轉型正義的其中一條戰線。

基於這樣的歷史背景,目前本土語言復甦在台灣社會凝聚了不小的推動需求和意願,並整合進入了義務教育框架,與瑞典的作法相似。

各國的語言生態具有歷史特殊性,瑞典和台灣不全然一致,但仍可以找到相似的例子。瑞典社會對母語教育的重視,主要是源自多移民社會必然產生的需求。瑞典學校裡的母語教育不僅是移民學童在家庭之外使用母語的平台,母語老師通常也身兼移民學童的學業輔導員,以母語輔助其瑞典語的課業,扮演著移民家庭和瑞典社會之間的重要橋梁。

新移民的母語教育對同樣是移民社會的台灣來說也十分重要,但是本文的焦點將以本土固有語言的復甦和存續為主。

瑞典社會經歷了國家語言標準化工程,學校、職場、媒體等公領域均以瑞典語為主,間接造成其他本土語言的凋零。在使用這些語言的族群當中有許多「被動母語者」,也就是在聽說讀寫4個領域中,只有聽力符合母語者程度,說、讀、寫能力則相對低落。「被動母語者」是推動語言標準化造成的普遍現象,也是語言復甦的關鍵族群。

瑞典的資深羅姆語母語教師Irén Horvatne指出,由於長久以來羅姆人在瑞典社會背負的名聲不佳,許多羅姆人隱藏其羅姆背景,並刻意不和孩子說羅姆語,因此在瑞典所有的固有語言當中,形成最嚴重的母語斷層。目前在Irén的班上,沒有幾個學生能說流利的羅姆語,部分同學是被動母語者,大多學生則幾乎是初學者。這個情況和台灣本土語言處境有相似之處。

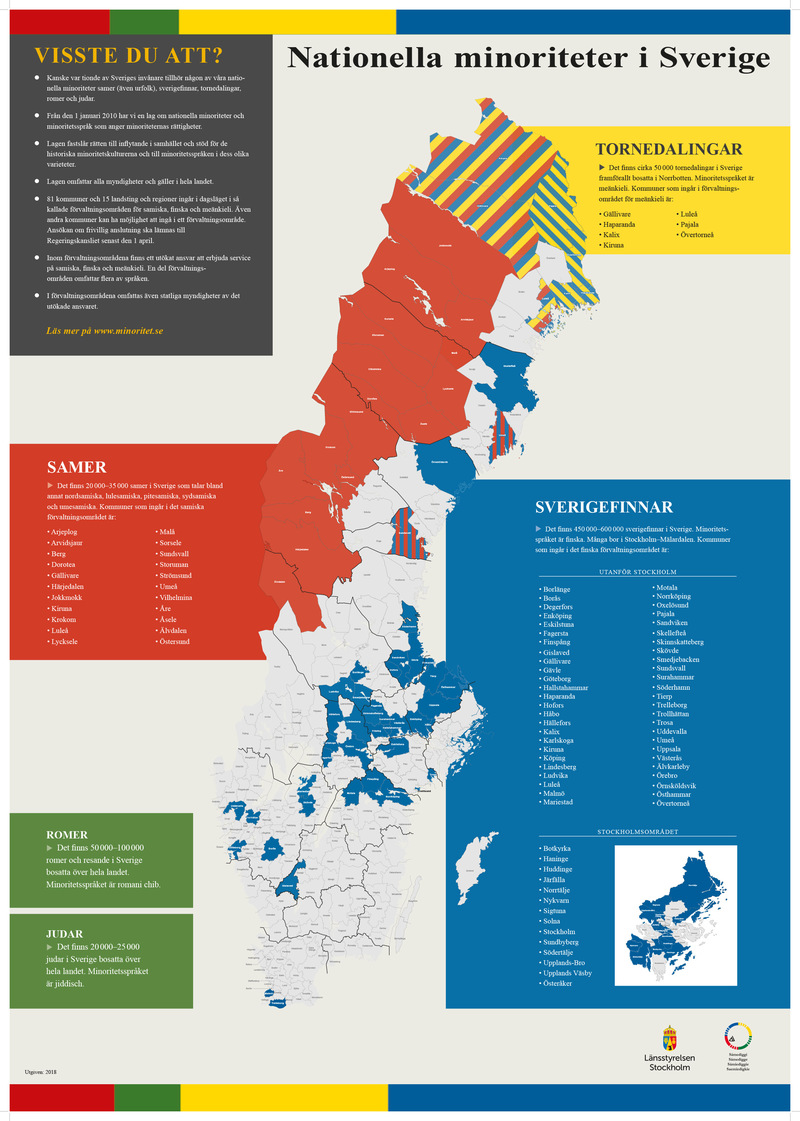

瑞典的5種國家固有語言享有「特殊強化權利」,各語言族群有權:

- 在公家機關、醫院、老年照護機構使用該語言

- 在學校接受母語教育(即使在家庭中已不再使用該語言)

- 在公共、學校圖書館借閱該語言書籍

- 如果居住在該語言集中的特定行政區域,孩童有權就讀該語言的幼兒園

各行政區對民眾有告知以上權利的義務,並負責安排教育、翻譯等事務。

除了教育部管轄的母語教育之外,瑞典文化部統籌「國家固有語言強化」預算,在2022年到2024年,瑞典政府每年額外撥出9,000萬瑞典克郎(約新台幣2.7億元),在4所大學分設語言活化政策中心,建立以下5個領域的支持系統:

- 提升知識與可見性

- 語言保護與語言發展

- 教育和培訓

- 終身學習與職業應用

- 承載語言的例行文化活動

羅姆語是在2000年提升至「國家固有語言」的地位,Irén回憶當時課綱、教材、師資都極度匱乏。Irén本身來自羅馬尼亞,是羅姆族群的新移民,能說流利的羅姆語。來到瑞典後她不顧家人的意見,執意補修高中學分,進入大學唸書。她表示,羅姆人的新移民族群中,擁有高等教育學歷的人不多,因此當羅姆語的法定地位提升,羅姆語師資需求大增,很快就有人來詢問她是否願意加入母語教育工作。

她接受工作後,馬上就跳上前往斯德哥爾摩的火車,加入羅姆語課綱編撰團隊。此後她每個禮拜都定期前往斯德哥爾摩,與其他來自瑞典各地的老師以及語言學者一起工作。他們反覆討論在瑞典社會中活化羅姆語的階段性和長遠目標,並從此建立起一套明確的課綱,據此發展各級教材。

由於母語的使用環境多止於家庭等私領域,在學校等公領域的互動完全由共通語取代,這個現象導致詞彙和表達的斷層。母語教育幫助學童將母語拓展到公領域,在偏重聽說的母語基礎上加強讀寫演練,並使用母語討論各科內容和社會議題,加強語言使用的頻度和寬度,對語種的活化與延續有很大的助益。

羅姆語分支非常多而複雜,Irén說,團隊必須在有限的資源下,找出讓羅姆語在最多人的生活中延續下去的策略,在討論過程中不乏爭鋒相對,也必須做出許多妥協。

她提到,她當時最直觀的感受,是訝異於瑞典社會對語言活化投注的資源。從招聘專家、教師,到安排會議、提供交通吃住,同時相關單位也實施大規模的語言生態調查,這些調查結果讓團隊能確實掌握目前各種語言在社會中的現況,從這層認識出發,務實地繪製出階段性的目標和藍圖,並據此訂立適當的課綱。

這張藍圖會基於一種語言的使用人口、居住密集程度而有所不同。也就是說,在法律明確的界定下,各種語言可能有不同的活化目標,獲得不同的資源。例如薩米語和芬蘭語族群密集的行政區,有建立薩米語、芬蘭語幼兒園和學校的需求,羅姆語人口相對分散,因此沒有這項資源。

Irén也強調,課綱是母語教育的梁柱,必須要不斷檢視和修訂。而身為現場教師,她也看到教材等出版品的重要性。

對她的學生們來說,羅姆語可能只是家裡老人講的話,或是讓他們因為母語的「干擾」,而使瑞典語說得「不標準」的存在。但當孩子們拿到羅姆語印製成的課本和書籍,讀到書裡用羅姆語談太陽系的行星、談選舉、談羅姆人的歷史,又或當其他同學們看到這些書,對羅姆語產生好奇,Irén能看到孩子臉上微妙的表情變化。

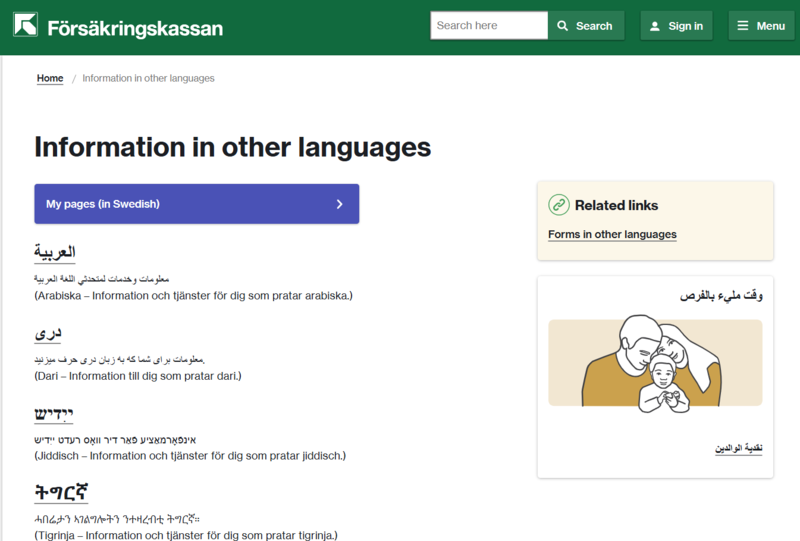

最後,她也強調語言是一個生態圈,如果真的想讓語言走出課堂,只靠課綱和教科書是不夠的,可及性、相容性等面向都十分重要。民眾在公家機關的網頁能找到羅姆語版本的訊息;電腦、手機上可以輕易變換、輸入羅姆語文字等等,都是提升語言活力的關鍵。

瑞典政府在各市鎮設置語言中心,統一籌劃母語教育和調度資源。馬爾默市語言教學中心負責人Premton Gërvalla表示,瑞典的第三大城馬爾默市人口背景多元,三分之一的市民具有非瑞典背景。馬爾默市語言中心管理調度200多位母語教師,教授50多種語言。

瑞典《學校法》規定一個行政區只要有5位以上學生有意學習某種母語,語言中心就有義務為他們招募教師、安排母語課程。而具有「特殊強化權利」的國家語言,則只需要1位學生即可開課。

但Premton表示,實際上不是每一種語言都能順利招募到教師,他也認為目前1週1小時的授課時數不能滿足所有學生的需求,然而這是瑞典實施母語教育50年來,在有限的資源下不斷試行錯誤、逐步調整的現狀,未來也勢必要隨著學界、政界、社會的變動而不斷更新。無論如何,各方的權利和義務有清晰的界定,所有參與這項工作的人們都在這個架構下,盡力而為。

瑞典是歐盟國家中在母語教育上動用最多公共資源的國家,近幾年花在母語教育的預算約為20億瑞典克朗(約新台幣60億元)──同時瑞典國家年度總預算為1萬3,300億克朗,教育部總預算為950億克朗──這與目前瑞典社會與政界對多元語言社會的看重有很大的關係,但同時也有不少質疑母語教育的聲音。反對的聲音主要來自反移民的極右政黨瑞典民主黨,他們認為加強移民孩子的阿拉伯語、波斯語和索馬利語能力不應該是瑞典學校的優先考量。

在2006年,丹麥政府以「母語教育對提升移民學童的丹麥語能力效用不明顯」為理由而大幅削減母語教育預算。瑞典也定期針對「母語教育是否能提升移民學童的通用語和整體學科能力」進行追蹤研究,審核母語教育的必要性,結果大多顯示為有效。在2022年瑞典民主黨成為國會中第二大黨後,提出特別行政要求,啟動針對「母語教育是否對移民的融合產生負面影響」的研究計畫,希望此項研究結果能讓母語教育預算刪減案成立。

對於這些質疑,Premton表示,意識形態之爭是難免的,關鍵是必須「讓事實說話」。一切研究資料都攤在陽光下,一項政策如果沒有事實為依據,將難以站得住腳。

試想,如果台灣沒有發生過1950~80年代的「國語運動」,如果其手段和力道沒有那麼激烈而徹底,你我現在在家裡、街市上說的,會是什麼語言?

相較於其他國家,台灣的語言政策雖然也涉及多元語言社會的考量,但議題的根柢則深深扎在本土認同和轉型正義上。

在這樣的背景下,不同族群內外各有其嚮往的願景,使本土語言活化政策難以滿足所有人的需求。

目前台灣的本土語言活化政策,不突顯任何本土語言的強化權利,所有語言平等活化。有人指出這樣的走向使資源分配稀薄化,造成共同疲軟的現象。

有鑑於此,更基進的台語推行群體認為,台灣人口當中閩南裔族群占70%,並且台語在「國語運動」前,曾是台灣的共通語,因此以台語為台灣本土認同在語言領域的共同代表,把更多資源放在同一個支點上,會使本土語言復興一舉更見成效。

然而這樣的想法常受到台灣其他族群的抨擊,被評為「台語沙文主義」。「轉型正義」的目的是對「語言霸權」的矯正,補償過去統治者對語言人權的壓迫。如果一種本土語言仍然凌駕其他語言,是否違背了此種初衷?各方的出發點、途徑和目標都不完全一致,是一個值得台灣社會持續辯證的議題。

而除了台語的地位爭議之外,對於「特殊強化權利」的界定,以及母語教育以外的活化政策,還有許多同等重要的未解難題。例如,目前本土語言在母語課之外的可及性和相容性仍然低落,書寫形式莫衷一是,造成閱讀或打字窒礙難行。作為「強化權利」的一部分,除了上母語課之外,民眾使用電腦手機輸入母語文字的權利,甚至用母語看醫生、上幼兒園的權利是否有機會入法?

台灣語言生態如須再一次改頭換面,所需的資源和力度都將不亞於「國語運動」。然而台灣已經走出那個雷厲風行、唯命是從的戒嚴時代,邁入多元民主社會,在紛亂的輿論當中,「讓事實說話」也許是在風雨中前進的最佳途徑。

台灣社會的語言生態現況、各族群的民意,都是繪製政策藍圖的重要基礎,必須在此藍圖上,嚴謹務實地界定各方權利與義務。在推動過程中面臨資源的限制與各界的質疑時,期望相關單位能審慎規劃,並能提出實證依據支持每項政策。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。