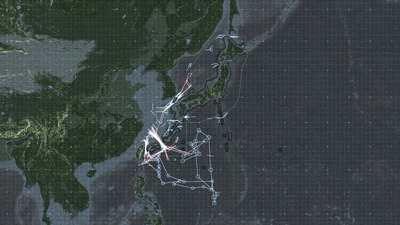

2024年9月25日,日本海上自衛隊首次派出護衛艦「漣號」穿越台灣海峽,行使航行自由權。同時,曾於今夏訪台並多次談及「維護台海和平穩定」的兩位日本政治人物──石破茂當上了新一任首相,而前首相野田佳彥則重新成為日本最大在野黨立憲民主黨的黨魁。一時間,台灣再次成為日本國防戰略的核心議題。

但除了軍事與國際政治,日本也非常關注台灣人權與公民社會發展,像是日本大報《朝日新聞》就特別為台灣的的死刑釋憲案發出社論,感嘆日本也應「效仿台灣,深入討論死刑制度的合理性與存廢問題」。

長年在台日學界、媒體、跨國公民運動與人權倡議中跨界搭橋的北海道大學傳媒研究院助理教授許仁碩認為,台灣的國際溝通管道愈多元、愈進步,台灣的國際空間與生存安全性就愈高。但當日本逐漸對等看待台灣之際,我們又該如何從人權與公民社會的角度,擴大和日本社會──尤其是與對「台灣有事」存疑的日本反戰運動──對台海安全與歷史和解進行關鍵對話?

1972年8月,位於神奈川縣的駐日美軍後勤重鎮──相模補給總庫,這座越戰期間負責維修美軍和南越戰車的基地,更遭數千名日本反戰示威者包圍超過100天。這場被稱為「戰車鬥爭」的大規模反戰行動,成功號召了反安保抗爭、反戰運動、學運青年、環保團體與一般市民群起響應,他們不僅組成「人鏈」封鎖基地聯外交通,更以肉身攔截運載戰車的拖板車,勸說日本司機們不要再替美軍將殺人機器送往越南。

雖然戰車鬥爭的結局,是日本政府出動鎮暴警察與水砲車強行清場,不過相模補給總庫恢復戰車運送的兩個月後,美國和北越就簽署了《巴黎和平協約》,讓美軍在1973年3月從越南戰場撤軍。但越戰的軍事衝突並未因此停止,直到1975年4月30日,北越大軍南下攻陷西貢,南越政權滅亡,越戰才自此結束。

在日本的反越戰示威中,曾經有一句響亮的抗爭口號:「我們絕不成為美國戰爭的共謀者。」這句話不僅濃縮了日本戰後左翼的意識形態原則,也是日本和平運動中最具代表性的反戰標語之一。然而,隨著台海局勢的緊張升溫,這句反戰口號如今卻經常出現在日本對「台灣有事」的辯論裡。

對於在日本北海道大學傳媒研究院任教的台灣學者許仁碩來說,日本的反戰運動與「台灣有事」辯論,不僅與自己的學術專業重疊,也是他與日本公民團體與社會運動交流10年以來的親身經驗。

37歲的許仁碩,在台灣與日本媒體之間是很特別的「跨界學者」。他主要參與人權運動,曾是2008年野草莓運動的發言人,目前則擔任台灣人權促進會的執行委員。自2013年負笈北海道大學以來,許仁碩開始研究日本的社會運動與治安體系,博士論文更鎖定了日本警政系統內,專門負責政治偵防任務、應對國安威脅──包括外國間諜活動及國內社會運動監控的「公安警察」。而1960年代的日本反戰與反安保抗爭,正是日本警察與學運世代在街頭衝突與輿論鬥爭的最高峰時期。

在專業研究之外,許仁碩還擁有同世代人中不多見的台日媒體經驗。許仁碩目前在北海道大學教授公共新聞學,他曾經擔任過日本《北海道新聞》的駐台採訪助理,自2014年太陽花運動掀起的公民記者與公共書寫浪潮開始,就穩定在台灣媒體發表評論,並受邀在日本大報《朝日新聞》旗下的數位論壇「論座」撰文,是少數能就台日公民社會與政治時事,為兩國媒體間擔當「認識橋梁」的樞紐。

除了研究與媒體寫作以外,許仁碩也一直參與著台日之間的公民社會交流,從北海道強制勞動的遺骨挖掘、訪問白色恐怖時期日本人權團體對台灣在白恐時期的海外救援、東亞各國的歷史課綱討論、跨國反戰和平運動的對話交流,乃至和日台學者共同推動的認識台灣計畫,許仁碩也參與其中──但正因積極於公民社會的交流互動,許仁碩才會對當前台日雙方的「台灣有事」認知落差、特別是日本反戰論述和台灣社會的相互誤解感到憂慮。

隨著東亞局勢日益緊張,許仁碩不斷思索:如果有一天中國真的對台灣發動戰爭,擁有深厚反戰傳統的日本輿論會如何解釋與回應台灣的處境?日本公民社會是否會像冷戰期間救援台灣政治犯一樣,將台灣的安全危機視為守護亞洲民主的道德義務?還是會將「台灣有事」視作另一場美國對亞洲的侵略,展開反戰抗爭?

以下是《報導者》與許仁碩的訪談,他分享了與日本公民社會的交流經驗,並從日本媒體、公民社會、學術研究與人權支援的角度,觀察台灣在日本輿論中的形象變化,並說明我們可以採取怎麼樣的溝通策略,日本在苦於應對中國威權主義和「台灣有事」討論時,能參考並理解台灣人的經驗。

《報導者》(以下簡稱報):你最常遇到怎麼樣的反戰運動論述?

許仁碩(以下簡稱許):對於當前的台海局勢,日本的反戰運動經常以「美國煽動的『台灣有事』」為論述起手式──在他們的理解中,「台灣有事」的主詞是美國,動詞是煽動,意指日美同盟與中國即將在「台灣這個地方」展開對抗。

在這種框架下,台灣僅僅是一個背景地名,台灣的政治主體性並未被看見,台灣人真正的想法與願望也不在他們的討論範圍內。另外也有些人雖然承認台灣是一個政治實體,擁有領導人、軍隊和人民,但認為小國在國際政治中缺乏能動性,不過是一枚棋子,沒有能力主宰自己的命運,只會隨大國起舞。於是,台海緊張局勢都被簡化為「美國在背後煽動」的結果,討論也總是回到反對美國帝國主義的傳統路線。

就台灣人的立場而言,聽到這些說法當然令人不舒服,但日本的實際狀況就是如此。在日本,左翼與傳統反戰運動依然擁有相當重要的輿論影響力。如果台灣不希望被誤解、被錯誤代言,甚至讓中共見縫插針搶走話語權,我們就有必要理解這種「沒有台灣人為主體的『台灣有事』」論述背後的脈絡,才有機會建立信任、破解彼此的誤解,畢竟這直接關係到台灣的生存與安全。

報:你在北海道大學的傳播媒體研究院任教,且長期與台灣和日本媒體互動,你會如何解釋日本對台灣的陌生感?

許:長期以來,台灣在日本人的世界觀中彷彿是一個真空地帶。雖然日本人可能經常來台灣觀光、做生意,或者在生活中遇到台灣遊客與同事,但對「台灣究竟是一個怎麼樣的國家」的認識卻相當模糊。

這一現象的部分原因,是台灣長期被國際社會孤立,很難發出自己的聲音;另一方面,日本國內對台灣的關注確實很少。例如,日本的歷史課本會提及日本對韓國的殖民統治,但對於日本統治台灣這段歷史──儘管時間更長──通常只是一筆帶過,甚至根本沒教,更遑論戰後台灣。因此,大部分日本人並沒有機會透過教育建立對台灣的理解。

日本媒體對台灣的報導也是一個很典型的例子。中國的文化大革命期間,北京曾對日本媒體設下「一個中國」的採訪條件──日本媒體若要派駐記者到中國,就必須在北京設立總局並關閉在台北的支局。當時,日本還沒與中華民國斷交,但包括《NHK》、《朝日新聞》和《讀賣新聞》等日本主流媒體都接受了中國的要求,撤收台北分部。只有立場偏向保守右翼的《產經新聞》不配合,所以在1967年被中國驅逐出境。

矛盾的是,冷戰期間唯一保留台北支局的《產經新聞》,雖然與台灣政治保持著密切聯繫,至今也是報導台灣最頻繁的日本媒體之一;然而,在日本主流媒體中,《產經新聞》的立場最為右翼,透過其政治觀點所描繪的台灣,也帶有濃厚的保守色彩。長此以往,反而使冷戰期間的日本輿論形成了一種刻板印象,以為「台灣就是和《產經新聞》一樣保守的右翼國家」。

雖然這種情況不僅限於日本媒體,美國及其他國際媒體也有類似的問題,但對於與台灣歷史淵源深厚、且在亞洲各區域報導上投入大量心力的日本來說,這段新聞關注相對空白的時期,無疑是相當可惜的。以《每日新聞》東亞線資深記者鈴木英生為例,近年來他對台灣議題投入了相當多的關注,但他也曾在記者專欄中感嘆:自己書櫃裡有數百本關於韓國、沖繩的專書,關於台灣的書籍卻寥寥可數,常光顧的書店也是如此。這讓他感到震驚與慚愧,因為他一直認為自己對東亞非常熟悉,卻未曾意識到日本的新聞視角長期忽略了台灣。

近年來,不少日本書店開始增加與台灣有關的書籍。書架上的分類包括「台灣─歷史」、「台灣─政治」,甚至還有「台灣─唐鳳」──沒錯,唐鳳自己就成為一個獨立的主題分類。這不僅是因為她的專業背景和經歷投射了日本在數位轉型上的焦慮,更顯示出台灣的國際形象和能見度,在日本輿論中確實正發生顯著改變。

報:中國政府的威權主義日益惡化,從香港反送中、新疆再教育營,到日本任教的教授「在中國失蹤」的消息,這些事件對日本反戰團體的「台灣有事」討論有否影響?日本學界和公民社會又作何反應?

許:有一個前提必須事先說明:日本學界與公民社會中,仍然有人很努力在救援中國、香港與新疆的政治受害者。但整體而言,他們屬於少數派。不過許多日本學者確實會因安全考量而不再進入中國做研究。

面對香港反送中運動和新疆再教育營等事件,按理說,日本左翼作為國際主義者,應該積極回應,並將這些問題納入全球反威權主義的框架中。但仍有不少人選擇保持沉默,甚至提出「不能干涉中國內政」的立場迴避中國人權迫害的事實。

這背後的原因涉及幾個層次。首先,這些事件無法融入「反美帝」的政治框架。日本的戰後經驗與左翼的意識形態傳統,使他們過度聚焦反美議題,至於不符合這一框架的問題,他們則選擇排除迴避。特別是在維吾爾問題上,不少老一輩的日本意見領袖仍為中國辯護,聲稱新疆再教育營是「美國煽動」的反中敘事──這種現象不僅在日本學界和媒體圈時常出現,套路化的論述句型,更常被沿用在「台灣有事」的討論中。

但在過去,日本的社會運動與公民組織曾是整個亞洲人權倡議的樞紐與庇護所。經歷過反安保、反越戰抗爭的日本戰後學運世代,不僅對日本政治與社會文化產生了深遠影響,還為人文社會科學的研究和思想奠定了厚實的基礎。此外,日本作為冷戰期間亞洲極少數的民主社會,在台灣、韓國仍處於威權統治時,兩國的政治異見者常將日本視為避風港。日本更曾是東亞政治犯救援的行動中心,像韓國的金大中綁架案、台灣的美麗島事件等重大事件,都曾有日本公民團體冒著極大的個人安全風險,大力支援台韓的民主運動。

在當年的這些公民力量中,日本學界的行動力尤其突出。過去,日本的大學普遍認為:學校應負起責任保護那些被迫害的學生或老師,至少要設法幫助他們獲得合法身分,讓他們能繼續留在日本,或保留一個讓日本公民社會展開救援行動的理由。

例如,台獨運動的領袖許世楷,早年在東京大學攻讀博士時被國民黨政府列入黑名單,差點被日本政府遣返回台灣入獄。當時,許世楷向他的指導教授我妻榮告別:「老師,我的論文只能寫到這裡,因為明天我可能就要被遣返了。」我妻榮卻又驚又怒地回應:「開什麼玩笑!」立刻動用所有人脈救援許世楷,幫助他渡過政治迫害的危機。

但2023年,一名在日本留學的香港女學生,因被舉報旅日期間在網上發表港獨標語,返回香港探親時被香港警察以《港版國安法》控罪逮捕。然而,她就讀的大學卻表示「涉及刑事犯罪的學生可能被退學」,不願處理其中的政治迫害問題,也未見該校系的教師有所表示。

同樣的情況也發生在教師身上。北海道教育大學的中國籍教授袁克勤旅居日本超過30年,但在2019年5月回中國奔喪時失蹤,後來傳出被中國政府以間諜罪名入獄。他的同事和北海道學界的朋友四處奔走救援,但袁克勤任職20多年的北海道教育大學,卻在其失蹤期間「代為」辦理屆齡退休手續,並表示「退休教授的去向與學校無關」。

如今,一旦有老師或學生被捕,校方的反應往往是迅速切割,撇清所有關係──這不僅顯示出日本學界早已失去昔日的風骨,也反映了日本公民社會力量的衰退。

報:日本的反戰運動有其現實背景,尤其是沖繩,承受著戰爭創傷和美軍基地的壓力。在雙方生存利益不一致的情況下,你會如何開啟或面對與沖繩立場的「台灣有事」對話?

許:我首先想到已故的沖繩縣知事翁長雄志。2018年在任內病逝的翁長雄志,是沖繩反基地運動中非常具有號召力和代表性的政治領袖。他原本是自民黨議員,與台灣的關係也一直非常密切。後來,當他因為基地問題退黨時,曾反問昔日的保守派同志:

守護安全固然重要,但恣意踐踏基地所在地的民意,讓日美同盟在沖繩失去民心,真的能發揮大家期待的國防效果嗎?

隨著中國對台灣的侵略姿態日益加劇,相關各方──無論是左派還是右派,無論是在台灣、日本、韓國或沖繩──都顯現出日益急躁的跡象。台灣自然因中國的軍事威脅而感到壓力,而沖繩的公民團體則因日本和美國的軍事政策愈發緊張,甚至只要政策涉及台灣,反戰人士便容易焦慮地聯想到:「這是否又與『台灣有事』的作戰計畫有關?」

但要在日本推動台灣議題,就必須面對其獨特的本地政治環境,而我們所選擇的論述路線,也將決定這個倡議能否在日本社會獲得共鳴。更何況日本是一個穩定且相對保守、封閉的社會,因此任何對話都必須以「建立溝通信任感」為起點,不可能一步登天或立刻取得共識。

在日本討論台灣議題時,我的第一個溝通策略是「尊重彼此的傷痛」,歷史的傷痛不應成為對話障礙,而應是促進對話的基礎。台灣人常說:「中國給我們帶來了傷痛,我們長期承受壓迫。」而沖繩人則說:「美國和日美同盟帶給我們極大傷痛,沖繩戰爭的犧牲至今未止。」但雙方表達傷痛後,最直觀的結論卻經常陷入對立──一方希望「聯美抗中」,另一方則至少是「抗美」。

尤其是沖繩,他們的傷痛極為深重。無論是四分之一人口死於沖繩戰役,還是近80年來美軍基地的持續壓迫,這些傷痛讓他們極力主張戰爭不應該發生,美國和軍隊都是不可信的。但這樣的論點有時會無意中否定台灣所感受到的中國威脅。

包括我在內,不少想法相同的朋友在眾多場合,例如我所參與的國際和平運動網絡「和平之海」,常有機會與沖繩、濟州島等地的和平運動者對話。我們經常會提到中國在人權問題上的紀錄,如天安門事件、新疆再教育營和香港,並說明台灣人經歷了白色恐怖和二二八事件的傷痛,絕不願再回到威權統治的心情。這樣的對話,往往成為開啟反思的契機,有許多朋友因此開始閱讀有關台灣的書籍,或是到台灣來參觀人權博物館、二二八紀念館,試圖多認識台灣。但隨著台海情勢日漸緊張,也會出現一些「那你知道有多少平民死在沖繩戰嗎?再痛苦也不會比戰爭更悲慘」、「戰爭的責任還是在美國帝國主義」、「被占領至少不會有戰爭」之類的反駁。

這種「比慘」反映了戰爭對人們心態的影響。在戰爭心態下,人們容易陷入二元對立,從而失去對彼此傷痛的理解與共感能力。若反戰運動者把自己定位為「反美帝戰爭」的一員,認定傾聽台灣的歷史傷痛,可能會有利於「美帝」時,那就會捂上耳朵。另一方面,也可以看到許多人在「抗中」邏輯下,將沖繩人對日美政府的不滿,視為「親中」、「中國滲透」的產物,這也是對沖繩的歷史傷痛視而不見。雙方看似立場迥異,內在的戰爭心態卻是共通的。

然而,台灣當前的首要任務應是集結可能的盟友,而非製造更多的敵人。因此,面對矛盾或經驗挑戰時最重要的第一步是建立信任,讓對方相信我們是真心交流,從歷史傷痛中找到共通點。

第二個策略是「說明不得已」。以台灣的統獨民調為例,台灣人面對的兩種民調問法:一種是「你希望台灣統一、獨立還是維持現狀?」這隱含了中國可能攻打台灣的前提,所以每次結果都是壓倒性的維持現狀;但如果提問設定是「中國不會對台灣動武」,認同獨立的民意則顯著多數,這反映出台灣人最典型的「不得已」現實。

但外國觀點通常只看到民調數字,卻不理解背後的無奈和壓力。就像沖繩人無奈於美軍基地問題無解,只能多向中央爭取補助;或者是與那國島的居民雖不情願美軍基地建設,卻還是因為人口與經濟問題不得不妥協。若我們能清楚解釋這些「不得已」,並探討如何減少無奈的選擇,就有機會進一步打開國際的對話空間,因為它能讓對方更容易理解我們面對的現實壓力,也能促進更深層的交流和討論。

國際反戰運動者容易站在「完美受害者」的立場抗議美軍基地,但許多人也會忽略自己是在各自主權國家的保護下,並不像台灣正面臨更加直接且無援的生存威脅。然而台灣的現狀在某種程度上受益於美國在東亞很強的軍事存在感,如果沒有這種軍事平衡,台灣可能早已失去主權,這也是台灣不得已的現實。

報:你所在的北海道是離台灣最遠的日本。在你的公民交流經驗中,曾遇到哪些困難?台灣在推動與日本的公民對話時,可以具體採取哪些行動?

許:2013年10月,我第一次參與北海道的公民團體活動。當時我對日本的社運、公民社會,甚至北海道都還不太了解,只是因為在台灣參與社運,想認識不同地方的人權議題,便被輾轉介紹過去。他們給我的第一個任務,就是抱來一整箱無名死者的骨頭,讓我和他們一起進行分類整理。

這批無名的遺骨,來自19世紀末到二戰結束期間,日本政府在北海道推行殖民政策時,數萬名因強制勞動而死亡的底層工人。他們有的是囚犯,但更多是從日本各地,甚至是從中國和朝鮮殖民地被拐騙來的勞工。在極度不人道的工作條件下,他們被迫勞動至死,甚至遭到虐待致死,遺體被草草埋在機場、礦坑、水利工程旁的亂葬崗裡。於是從1970年代開始,這些遺骨才慢慢因北海道公民團體的努力被挖掘出來。

最初,只有少數地方文史工作者參與這項遺骨挖掘行動,但隨著遺骨數量增加和資料比對,發現其中有不少來自朝鮮的勞工;他們與在日韓國人社團聯繫,找到韓國公民團體合作,比對資料後確認了一部分遺骨的親屬身分。這促使各方將國際交流進一步常態化,並在北海道成立了「東亞公民網絡」(東アジア市民ネットワーク),定期在日本、韓國──在我加入之後,加上了台灣──之間舉辦跨國工作坊。於是,這樣一個最初看似邊緣的公民議題,最終引發了連鎖效應,發展成為一個讓各國都有共鳴且願意合作的國際平台,更在2015年左右促成日韓跨國合作,將這些遺骨帶回韓國安葬。

只是,公民社會的跨國交流,並不是有心意就夠了。在與許多不同組織往來的經驗當中,也遇過因為中國代表的施壓,要求主辦方禁止台灣代表團接受媒體採訪、禁止在活動中「主張台獨」、甚至應把台灣交流團納入「中國」的一部分;或是日韓公民團體因為陌生,而對於赴台交流意興闌珊。這些經歷當下都讓我覺得很痛苦,但也是很俗套地──你必須從挫折與碰撞中才能找到與別人產生共鳴的方式。

而北海道雖然和台灣距離遙遠,當地對台海局勢的危機感並不強,但北海道的愛努人原住民權利議題,與台灣的經驗有很強的連結性。再加上送返遺骨時與韓國建立的人脈,以及日本對戰爭歷史與和平教育的討論經常與沖繩經驗相關,這些人權議題的交織反而能突破地理限制,將台灣經驗融入其中。

這幾年,日本公民社會在觀察台灣的太陽花運動和青鳥運動時,經常對台灣公民社會的活力和行動經驗充滿羨慕;這促進了新一波的台日交流,也增強了日本對理解台灣的興趣。台灣有潛力成為亞洲公民社會的連結樞紐,正如日本曾經是東亞人權救援的燈塔一樣──因為台灣在國際社會中的重要性,不能只依賴「台灣有事」的危機感來推動,而是展現更應該受世界尊重的關鍵價值。

像是2024年3月,擁有百年歷史的日本左翼律師組織「自由法曹團」就特別來台灣參訪。這個老牌人權律師團一向捍衛日本和平憲法,強烈反對擴張軍備和修改憲法第九條的放棄戰爭條款。此次訪台的目的,是了解台灣社會對「台灣有事」議題的看法,包括對軍事擴張、民主人權、中國威脅及日本應對台海局勢的立場。

成立於1921年的自由法曹團,和台灣原本頗有淵源。日治時期,該組織曾多次從日本本土派遣義務律師來台,為被總督府壓迫的台灣農民運動、勞工運動及社會請願運動等辯護。但戰後這種聯繫中斷,他們自此與台灣的司法、人權和政治長期脫節。

出發前,自由法曹團特別邀我作行前演講,幫助他們更好地認識台灣。起初,這些人權律師或許帶著一種自負,認為日本是亞洲人權運動的領導者,並對台灣抱持某種懷疑態度。他們原本希望確認日本左翼的反戰論述的正確性──即「台灣有事」是美國和日本右翼煽動的結果──但在通過訪問台灣人權團體、學者,以及參觀威權歷史與轉型正義進展之後,他們驚訝地發現:台灣的人權運動比他們想像中更為活躍,有些方面甚至領先日本。這也動搖了他們對「台灣有事」的看法。

在參訪報告中,自由法曹團的代表強調,這次深入交流讓他們開始理解台灣所面臨的國際困難,並意識到日本傳統的和平論述,很難套用在台灣的現實處境,因此迫切需要反思並與時俱進。他們特別記錄了一句在台灣深有感觸的心得:

「要實現和平,尤其是永久和平,需要大家的合作──但這個『大家』,不應只考慮大國的立場。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。