精選書摘

本文為《物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界》章節書摘,經遠足文化授權刊登,文章標題、內文小標經《報導者》編輯改編。

《物見》邀集48位國際東亞藝術史學者與考古學家,以「一人一物」的方式撰寫文物故事,以及他們從「物」中解讀出的世界。作者群所選文物遍及書畫、織品、陶瓷器、石器、出土破片、青銅器、石刻、版畫、電影、相片、早期印刷品等,也包含大型建築。

在本文裡,中央研究院歷史語言研究所副研究員趙金勇選擇原採集於下罟坑遺址、現典藏於十三行博物館,大小僅約3公分見方的一塊小石頭,訴說它從考古發掘、一度被誤認為舊石器文物,再經修正為17~18世紀的槍用擊火石,所衍生的一連串歷史考據與身世謎團,並導引出對台灣近代社會樣貌的更多想像。

下罟坑遺址位於新北市林口區(原八里鄉)下罟村至太平村之間一帶的灘岸潮間帶,遺物分布南北長達兩公里。1994年前後開始有文史愛好者於此採集考古遺物,由於內容量大豐富、年代跨距極長,採集標本包括古生物化石、史前骨骸、石器和陶器,以及近代的貿易陶瓷器等洋洋灑灑達上萬件,記錄了過去數萬年甚至數十萬年間,活躍於北台灣的動物與人群的歷史。

譬如採集品中包括一批以往台灣歷史考古遺址之中罕見的19世紀歐洲陶瓷器,這類陶瓷器過去僅發現於台南熱蘭遮城、安平等少數歐洲人活動的據點,它們出現在八里沿岸無疑與清末淡水開滬有關,而這些早年的西洋「舶來品」,也見證了時隔200年西方人的蹤影再度活躍於台灣的起點。

由此特點來看,下罟坑遺址可謂是台灣本島最特殊的遺址之一,展現了極高的學術研究價值,因此早在2004年就登錄為新北市(當時的台北縣)的重要考古遺址。

不過,下罟坑考古遺址的發現與曝光,其實並非是單純的學術活動,反而與當代的社會實踐息息相關。話說回到上個世紀的1990年代後期,政府將於八里到林口一帶規劃興建一系列垃圾掩埋場及焚化爐,擬徵收當地居民百年經營生活的土地,將都市發展產生的成本,便宜行事地轉移到當時偏遠的城市外圍。

下罟坑遺址考古遺物的採集者張新福氏,當時是本地太平村自救會的靈魂人物,活躍於以生態保護為訴求對抗焚化爐興建的抗爭活動。期間他因好奇而於家門前灘岸海濱採集各式考古遺物,1997年被報章媒體大幅報導,此後他的考古發現就躍上了實際生活的舞台,甚至時常在抗爭訴求中扮演最為「在地原生」的角色。

即便曾二度被提報為環保流氓,張新福與自救會的夥伴們堅持守護土地,成功地擋下灰渣掩埋場的興建計畫,但也考量大局而各退一步,轉而與焚化廠攜手共同維護八里林口的環境保護,並長期參與焚化爐的定期民間監督活動,直到今日。張氏始終默默地自修考古知識,並多次親赴大學和博物館探訪就教於相關專家,近年並在垃圾焚化廠廠區空間舉辦了「下罟坑遺址標本數位人文展」。一處古老的考古遺址,一場偶然的考古發現,反倒記錄了台灣社會文資保存與環評抗爭的實踐過程,譜寫出一段凝結社會共識的歷史佳話。

隨著抗爭活動逐漸沉澱寂靜下來,張氏將多年採集所得上萬件的考古藏品,轉贈新北市十三行博物館永久典藏和展示,館方也從2011年起委託本人進行相關的內涵研究與展示計畫。個人對於該遺址雖非熟稔,但是對於考古遺址的形成過程問題卻有著長期的研究興趣。下罟坑濱攤採集的大量考古遺物引起學者和民間人士廣泛的關注,然而,最令人不解的卻是考古遺址的「本體」,屢經調查卻始終難以確認。

我們的研究成果表明下罟坑遺址歷經了巨大的改變,恰恰描繪出考古遺址的生(沙丘遺址的形成階段)、老(文化遺留堆積埋藏)、病(突堤效應導致沙層流失)、死(海岸線後退)。考古學如何從現代殘存的有限資訊,推敲出過往這段古老沙丘的地形變遷,箇中過程令人著迷,但此為外話矣。惟,張氏採集上萬件考古遺物中的一件燧石質地楔形擊火石(D-shaped / wedge gunspall),大小僅約35×30公釐,卻和我有著迴旋往復的學術因緣。要理解它奇特的存在和意義,卻還得從頭說起。

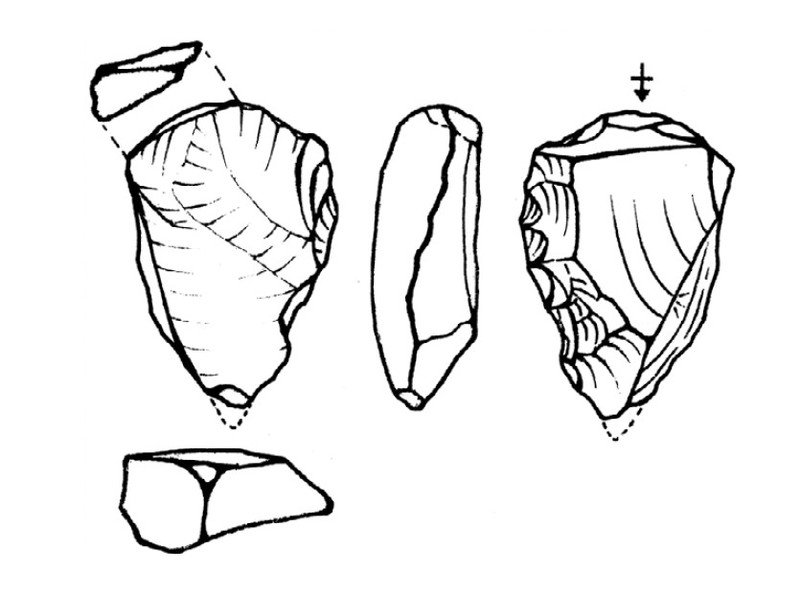

下罟坑遺址的這件擊火石通體器表略有白化的石鏽現象,破疤露出黑褐色的內胎,質地為品質較差的燧石,近似色澤斑駁的玉髓,略殘;側邊可見殘留一系列連續之敲擊疤,加工形成銳利的邊刃。

由於史前台灣從來罕見燧石質地器物,以往雖曾有從形態學比較分析和顯微鏡觀察石英質細小石器的研究,但為數有限,並認為此一史前小石器製作的傳統大體局限在東海岸中部地區。因為史前台灣缺少燧石質地器物,而本件標本所具備明顯人為加工的邊刃,從形態學的直覺判斷來說,在最初版本的研究報告中被判斷為「錘擊法打製燧石質小型刮削器,可能屬於舊石器時代石器」。

地表採集石器要分辨其所屬考古文化,遠比陶瓷器困難,原因是舊石器時代的石器製作技術往往持續到後世,燧發槍擊火石就是經典案例之一。特別是隨著燧發槍流通全球,在地匠師往往依循本地的史前石器技術傳統來「山寨」燧石擊火石,在有些案例甚至需要利用顯微鏡進行微痕分析來判斷。二戰前夕英國的達特福德(Dartford)海灘曾發現並採集為數不少的石器,當時研判屬於「西歐舊石器」,於是貼上標籤後一直典藏在大英博物館內。但是,倘若細細觀察就會發現該批石器標本的製作技術似乎遠比舊石器複雜頗多,以至於數十年來這個問題一直困擾著當地的石器考古專家。

誰曾可想,這個英國考古學界長期的疑惑,問題竟在發生之「前」便己解決了!遠在一次大戰末期1917年,錢德勒(R. H. Chandler)在《東盎格利亞史前考古學會年報》發表了一篇名為〈幾處應是燧發槍擊火石的遺址〉(Some Supposed Gunflint Sites)的小文,報導在3處燧發槍擊火石製作遺址採集的歷史時期石器,竟與前述誤判之舊石器幾乎一致!或許當時正值大戰末期烽火連天,導致該文默默無名,但先入為主的誤謬想法確實長期誤導了不少的英國石器專家,當然這也說明了2種石器在形態學上的高度相似,即使到了現在仍可能造成誤判。

無論如何,該件下罟坑灘岸採集的標本具備了楔形擊火石的典型特徵:帶有兩個微凸的劈裂面(一般史前石器僅具備單一劈裂面),也就是工匠將從原石上片解下來的石片當作石核,而於另一側再次打剝下石片,故剖面會呈現兩側凸弧、向一端變薄的楔形;前後兩次的打擊方向接近垂直;一側邊有單向、大角度的修整痕跡作為擊火端之用。

這種楔形擊火石出現早於英國等工業化生產的方角石瓣擊火石,流行年代大致在1650年代到1780年代前後,在某些特定地區可以一直延續到19世紀初期。綜合文獻史料、陸域和沉船考古遺址的出土遺物以及微量元素分析等資料,燧發槍擊火石的生產相當廣泛,包括西歐與南歐等地區都曾存在擊火石的製造產業,18世紀末義大利北部偏遠的萊西尼山區就曾日產高達20萬件的擊火石。

不過,除了英、法國等國的軍火工業之外,其他地區的製品對於全球的輸出規模仍是有限。由於台灣史前文化的石器組合中極為罕見燧石的利用,合理推想下罟坑遺址採集的楔形擊火石,連同少數的石核和燧石殘片,應該是17、18 世紀西歐地區製作輸入燧發槍的相關遺留。類似的遺物也見於左營舊城的考古發掘,其他少數考古遺址發現的燧石片則多半屬於不定型的生火用打火石(strike-a-light),空間訊息也顯示與漢人活動有關,此一模式也相當符合台灣民間與原住民有關用火的文獻史料。

不過,為何在台灣會發現燧發槍相關的遺留呢?有清一朝,無論八旗、綠營或是民間武力,向來執著以火繩槍作為主力的火器,但是,清代軍部對於火繩槍的青睞卻並非源於對燧發槍的無知。北京故宮博物院就藏有一件康熙年間英國製的琵琶鞘燧發槍,另一件「御製自來火二號槍」更是國產高級的轉輪式燧發槍;戰場上,無論是清俄第二次雅克薩之戰或是乾隆中後期的清緬戰爭,都嚐盡燧發槍在潮濕氣候中具備速射、不啞火的優勢,也曾仿製俄國燧發槍4千把投入對準噶爾的戰爭。

不過,整體上,清軍仍堅持火繩槍準頭好、射程遠的優點,據以配置到以騎兵與弓箭為主體的野戰傳統戰術。1793年英國馬戛爾尼(Earl George Macartney)使團聽聞當時清國各省軍械庫僅備藏燧發槍500支,大為震驚與不解,相較之下,同時期即便執行不甚認真的禁槍令,也至少從民間收繳鳥槍鐵銃超過4萬桿,可見數量差距天壤之別。箇中因素,或許馬戛爾尼考量清國境內除西域外並無優質燧石確有其可能,而在這一點上,台灣的地質條件也是相同的。故整體反映在早期台灣的圖像和史料中,通行全球200年的燧發槍始終彷彿不曾存在於台灣。

即使到了19世紀下半葉以後西方各國火藥武器迅速擴散,包括東亞在內的全球各地開始出現各式槍枝混雜且遽增的現象,當時西方人在本島活動時卻常見台灣民間仍持有火繩槍,而且為數頗多,本地製造與維修亦是常態。1870 年代英國攝影師湯姆生(John Thomson)進入屏東山區原住民社會時,就發現幾乎每家每戶都掛著火繩槍,無疑是透過本島華人的中介轉販流入山區。

然而故事還沒完呢。前面討論到清朝火器遍布民間,專制力度最嚴的清代官府,其實從來沒有認真地收繳民間槍枝(但重兵器如火炮和抬槍倒是禁絕了),並且由於清初順治政府(1643-1661)就取消了匠籍制度,解放了工匠造槍的自由。相對地,民間對於火器的需求卻是源源不絕,地主團練裝備有大量鳥槍,南方地區無論是面對土匪的自衛或是愈演愈烈的械鬥現象,在在都需要火器做為爭鬥利器。紀曉嵐著《閱微堂筆記》多次記述有民間使用火槍的事態頻繁,無論是牧民「攜銃自衛」或著獵戶「合銃群擊」,持槍之人也包括他身邊的奴僕、短工、佃戶等不一而足,可見在那個年代中國民間持有和使用火槍實乃司空見慣。

福建土客衝突嚴重,鄉民械鬥往往會用上各式輕重火器;廣東碉樓是中國南方鄉土建築的一個特殊類型,集防衞、居住和中西建築風格於一體,反映的社會形態卻是面對盜匪掠劫的自衛組織。類似的社會環境脈絡,同樣普遍存在於台灣早期的民間社會。

近期史丹佛大學專攻美國海外華人研究的考古家芭芭拉.沃斯(Barbara Voss)教授,在與廣東開平當地學者展開國際合作研究計畫,於考古發掘中就出土不少燧發槍擊火石,在中國考古研究報告中也是頗為罕見。這裡出土的擊火石器型特徵與下罟坑遺址所見相仿,燧石的色澤同樣是黑褐色帶灰白雜質,說明可能是英國製造輸出的火器遺留。開平倉東村出土的擊火石遺物,默默地記載了當地社區自行添購西方國家使用的燧發槍(而非清朝傳統的火繩槍),甚至可能雇傭香港或澳門的西方武力,投入以碉樓為核心的社區防衛或是族群械鬥。令人突兀,卻又相當符合當地的時代背景和社會脈絡。

我懷疑相同的社會情境與歷史過程,也曾在台灣民間上演。而不為史料文字記載的種種歷史遺痕,最終都沉默地埋藏進了考古遺址的堆積當中,可謂是「用土地寫歷史」的另一樁。我們得從考古學的思考和取徑,通過解讀燧發槍擊火石這樣毫不起眼的「微物」,才能更豐富我們對於過去台灣社會的認識。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。