每年二二八將屆,各種相關的紀念活動或網路資訊中,木刻版畫《恐怖的檢查》的圖像又會開始出現,被廣為分享與傳播。1947年事件發生不久後,來自中國的版畫家黃榮燦刻下的這幅景象,成為至今唯一關於二二八當下的視覺紀錄。然而,在白色恐怖時期,黃榮燦32歲的生命嘎然而止,與其有關的一切變成巨大空白。透過藝術家梅丁衍於1990年代中期的獨立尋訪與調查,我們重返孕育這幅畫面的時代,了解藝術家在當年留下的珍貴抗議身影。

被暗影裡槍托重擊的老婦,儘管鮮血從額頭汩汩流下,仍想拾起散落一地的香菸──那可能是全家僅有賴以營生的物品;暗影上方,一名梳著整齊西裝頭的便衣特務(或查緝官),從畫面中軸線左側,舉起槍口,子彈傾斜貫穿手無寸鐵的人民;畫面中央,視覺的焦點落在突兀舉起雙手、穿著日式木屐的女性,頭髮因極度驚恐而倒豎著,在她拼命伸直朝向天空的手旁,還有兩三雙無助的手,在即將傾倒前,不願落下──包括老婦背上的幼童,儘管肉身的抵抗只是徒勞;橫陳在畫面右前方的屍體,讓這場騷亂最後進入一片死寂,捲起的煙塵中,畫面後方卡車上載運的持槍軍警,表情漠然注視著前景發生的事件,向下一個地方前進,預示著還有更大的徹底的鎮壓,即將來臨。

黑白的高度張力與線條交織而成的動態──從表情陰狠的軍警、到撲倒前仍試圖微弱反抗的人民;從散落地面的煙盒與屍體、到行進中的軍車,讓畫面中的騷動歷歷如昨日,它是目前所知唯一以寫實的方式,正面刻畫關於台灣二二八事件的視覺紀錄:《恐怖的檢查》。

弔詭的是,目前所知僅存的一張原作,收藏在日本神奈川縣立近代美術館,永遠脫離了它所刻印下來的人與土地。

儘管如此,當今無遠弗屆的網路時代,與75年前藝術家採用木刻版畫為媒材的考量,至少有一點是類似的:不受特定時間與空間限制,用隨手取得的材料(木板、刀具、油墨、紙張),迅速刻下畫面並自行印刷、複製與傳播,把激動人心的訊息與畫面帶給每個角落的大眾。

長桌上堆滿了梅丁衍多年來四處搜集關於黃榮燦的一切:包括1940年代國內外報章雜誌中,刊載其版畫作品與文章的影本與原版著作;與其學生、藝術家同儕、中國與日本尋訪其蹤跡的研究者來往信件,他也都一一保留下來。

「『當年擁有這本書的人,都要被判死刑』,」梅丁衍拿出一本頁面已快脫落的線裝書,1946年9月在上海出版的《抗戰八年木刻選集》,「當年我訪談前輩版畫家陳其茂,他送給我時這麼說;(因為)除黃榮燦之外,裡面收錄的版畫家後來全都加入共產黨。我追問『那你怎麼沒事?』,他只說了一句,因為『特權』,就沒再多說了⋯⋯。」

選集中刊載黃榮燦刻畫湘桂鐵路建設場景的〈修鐵道〉,作者簡敘中如此描述黃:

「重慶人。曾肄業於昆明時期的國立藝專。性好動,善適應環境,熱心木運,富有組織力。抗戰開始後參加劇運工作,流動於西南諸省。作品多現實生活的描寫。」

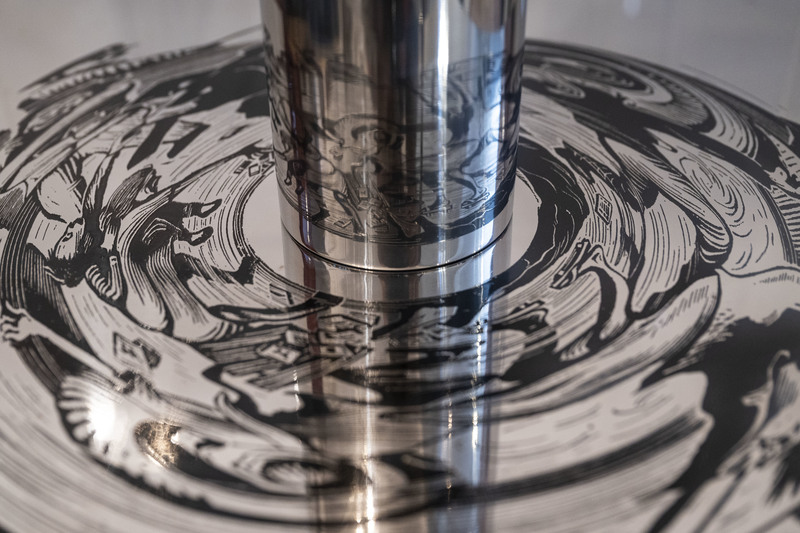

桌子另一頭,擺放著梅丁衍向黃榮燦致敬的創作,分別是一根名為《燦柱》的金屬柱子,以及由整疊明信片大小的紙片組成〈向黃榮燦致意〉,映照、拼湊出那幅刻畫二二八的圖像,在鏡像反射與成疊紙片中,觀者時常迷失在扭曲而破碎的片斷中難以看清全貌──如同整體社會面對這幅圖像的集體記憶時,會有的誤解或迷思,例如以直接的因果關係,解讀作者是因畫下二二八的景象,遭政府報復性殺害⋯⋯。

1980年代初期在紐約留學的梅丁衍,首次耳聞黃榮燦,是在黨外雜誌中看到那幅關於二二八的神祕插圖,以及1986年由畫家謝里法撰寫、刊載在《台灣文藝》的〈中國左翼美術在台灣(1945-1949)〉。這個1950年代後徹底從台灣消失的名字,如同徘徊不去的幽靈,積鬱在他內心深處。

1990年代中期,六張犁亂葬崗被尋找失蹤哥哥多年的客家籍政治受難者曾梅蘭發現,200多個墓碑姓名中,梅丁衍赫然看到黃榮燦名列其中。他回憶在一個天將暗的日子,獨自騎著機車前往六張犁,「在找黃榮燦墳墓時,真的有點瘋掉,狗對著我狂吠,這時一名住在路旁小屋、幫忙墓區除草男子向我走來,我趕忙跟他說明來意,他表示就在下方的第一區,」梅丁衍回憶道,他還記得那位守墓人說,在墓區被外界發現之前,上一位守墓人晚上常聽到哭聲。

「(研究調查黃榮燦生平)20幾年來,我都不對外講,我認為做這件事的出發點,一開始不是為了任何的政治利益或沽名釣譽,就是一個『良知』,不一定要讓任何人知道,就像黃榮燦被這樣做(逮捕與處決)沒有人知道,凡走過必有痕跡。」梅丁衍在那個剛解除戒嚴的年代,用自己的力量窮盡一切,撥開重重迷霧,還原消失的空白。

黃榮燦這位於1945年底才來到台灣的外省人,有段短暫的時間,在戰後的台灣文化界異常活躍。

「除了黃榮燦,戰後至少有十幾個版畫家從中國來到台灣,他們的作品陸續刊載在當時大大小小的報紙和雜誌上。1946年1月1日,台灣光復後第一個元旦,官方的《新生報》裡面有重要政要如台北市長黃朝琴、游彌堅等人的文章版面,黃榮燦的木刻《重建家園》可以擺在中間當插畫,可見他當時是被主流尊重的。」梅丁衍提到。

其他如辦畫展、多次往返蘭嶼、綠島記錄原住民文化、擔任台大與師大學生組成的「麥浪歌詠隊」指導老師、進入台灣省立師範學院(今台灣師範大學)擔任藝術系(美術系前身)講師⋯⋯從媒體、藝術、出版、戲劇、音樂、教育,戰後/光復初期的台灣,到處都是黃榮燦橫跨各領域的身影。

1947年4月13日,從基隆港啟程開往上海的台南輪上,一片寂靜,船上的乘客們,深陷在不安與猜疑中,過去一個多月以來歷經的一切,仍餘悸猶存。2月28日查緝私菸事件引發動亂,蔓延全台;3月9日,國軍二十一師登陸,展開軍事鎮壓與清鄉;從販夫走卒到知識精英,在這段期間頻被逮捕、或未經審判處決,島上一片肅殺。

「輪上曾遇見在台灣文化圈子很活躍的黃榮燦,他胸前戴著警備總部的徽章。」

我來自祖國的高原,現住海邊的心,就在這陌生的地帶,我外鄉人拿起筆來,寫我所願:我以為我們致力予藝術工作的人,什麼都可以放棄,但不能放棄創作的生活⋯⋯ 抗了八年戰,我們幹藝術工作的;尤其在新興的省都台北,使我想起過去流轉在祖國的生活,在那血的日子裡,用我用的工具,描寫種種,這種種的描寫中,我最愛那黑與白的分化,我愛它是人間的動力;今後,我當然不斷的描寫,直到理想為止⋯⋯ ──黃榮燦〈迎一九四六年:願望直前〉

戰後的台灣迎接第一個新年,黃榮燦在1946年1月4日《人民導報》「南虹」副刊第二期中,以充滿希望與熱情的口吻,將藝術形式寄託於反映現實的理念背後,是戰後一批來自中國的左翼木刻版畫家,與迎向新生與未知的台灣之間,一段短暫卻空前絕後的交會,《恐怖的檢查》就誕生在這充滿矛盾與差異的歷史縫隙之中。

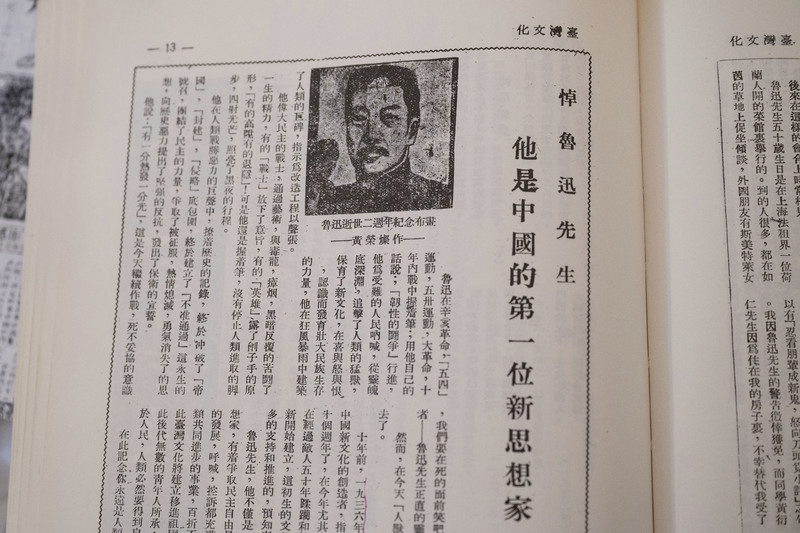

當時這批來自中國的版畫家有著相似的背景,他們都經歷了抗戰時期物資短缺、顛沛流離的歲月,見證貧富不均的階級壓迫,以及掌權者的腐敗,致力以線條粗獷有力、能快速複製傳播的版畫,反映現實苦難,並召喚團結抗敵與朝向變革;另一個最大的共通點,他們全都受到終生未加入共產黨的左翼作家魯迅的精神感召──無論以直接或間接的方式。

黃榮燦屬於第二代的木刻家,並沒有直接受教於魯迅,但他來台後仍積極發表多篇專文在當時重要的刊物《台灣文化》上,討論魯迅、其最崇尚的德國表現主義版畫家凱綏.柯勒惠支(Käthe Kollwitz)、以及1930年代以來的中國木刻版畫運動。

短暫與台灣發生交會的左翼色彩版畫,如今如斑斑殘片,散落在國家圖書館早期報紙的微縮膠卷或美術館的庫房深處,如1946年到1947年初《台灣新生報》的「星期畫刊」中,大量刊登許多直接刻畫當下社會現實的版畫。

這些具有批判意識的形式風格與內容主題,真的對往後的台灣發生具體影響嗎?

「台灣在日據時代是跟著日本人的美術教育,眼光100%放在巴黎、東京,重視的是日本人改良的沙龍印象派,掛在那邊至少看起來美美的;在熟悉日本殖民體制下美感的台灣人眼中,版畫黑漆漆的不夠好看。加上中國與台灣兩地的社會發展有一段差距,台灣歷經日本殖民統治下的建設,在經濟、生活與文化等各方面水平,確實比抗戰八年後、隨國軍來台的社會底層人士來得要好,因此從大環境到美術養分,(台灣人)對它(木刻版畫)沒有感動,黃榮燦他們那一代的作品,來到台灣很快遭遇到斷層,」梅丁衍分析,甚至隨著左翼思潮在白色恐怖時期被連根拔除後,木刻版畫的形式反而被政戰體系挪用作為反共與歌頌國軍的「戰鬥木刻」,宣揚完全相反的意識形態。

長期身為學院裡的美術教育者,梅丁衍觀察到台灣至今的美術教育仍標榜菁英主義,尾隨形式主義,「不會去談『人道』;左翼木刻版畫中,常民化的趣味,不為金字塔的藝術概念、純為生活的熱誠,在台灣一直被忽略,也使得關於黃榮燦其人及作品的討論不容易往前推進。」

儘管後來的評論者會提及,戰後台灣畫家也開始有意識的反映社會變化,以李石樵表現各階層社會群像的《市場口》為最著名的代表作,然而相較左翼版畫家直接凸顯政治、社會與階級的尖銳矛盾,台灣美術家保守許多,僅在深厚的繪畫美學框架中,間接觸及現實議題。因此最早在紐約透過第一手訪談,釐清左翼版畫家在台灣活動足跡的謝里法曾感嘆:

「台灣美術史,看來確是一部沒有抗議的歷史!於是我們更加珍惜曾經有過的,中國版畫家遺留下來的抗議氣息,以及他們踩過的沉重的足跡。」

黃榮燦除了以凝視現實的作品展現堅定姿態,他更具體的介入與本地台籍畫家的「路線鬥爭」,直言批判戰後第三屆省展──繼承日治時期帝展、台展結構,匯聚全台灣最主要藝術家的展覽:

「總之,在這次的出品在純技巧上有所成就外,我希望在貧弱的部分──生命力,能解開小圈子的活動,走向現實中去發掘。」

〈正統美展的厄運——並評三屆「省美展出品」〉刊載於1948年4月28日《新生報》的「橋」副刊,其中短短一段文字,不難看出黃榮燦站在制高點般的「指導」姿態。

隨著國共內戰愈趨白熱化,當初從中國來的左翼版畫家在台灣白色恐怖前夕,已無在這座島嶼生存的條件。二二八隔年的1948年2月18日,前國立編譯館館長、時任台灣大學中文系系主任許壽裳──身為魯迅摯友,在台灣推廣魯迅思想不遺餘力,在青田街6號住所被刺殺身亡。這對於懷抱左翼理想的版畫家而言像是最後的警訊,他們陸續返回中國懷抱。

至今梅丁衍仍不認為他是中共地下黨人,「有人形容他『哪裡想就往哪裡跑』,雖然有左派思想,但太高調、該走的時候不走、亂罵一通到處得罪人,當地下黨的能力和資格都沒有!他就是一個太熱情、沒有頭腦、情緒化的人,類似『人來瘋』的性格,不是真的為了藝術理念而犧牲。」梅丁衍強調,「顯然是在政治與藝術界的鬥爭過程中,他被出賣,作為殺雞儆猴的對象。挑中他是很『正確』的選擇,因為他實在太活躍,卻人緣不好、嫉妒他的人又落井下石,找不到任何人可以幫他講話。」

回首尋找黃榮燦身世的初衷,除了與自身美術創作背景相關,想釐清台灣戰後一大段空白的左翼版畫史之外,最重要的是個人的生命經驗。1979年梅丁衍在馬祖當兵退伍候船返台,因為「莫須有」的原因,被憲兵帶走,關押在看守所,「退伍了卻音訊全無,媽媽還以為我跳海自殺,那年我25歲,心情很沈重、很絕望,甚至有最壞打算⋯⋯」後來才知道,是軍隊高層之間的內鬥,加上他服役期間表現很活躍,被上層懷疑思想有問題,以此作為整肅與警示的手段。

當時正逢蔣經國要前來視察馬祖,師長出面讓他「當文書贖罪」,為馬防部繪製向共匪「心戰喊話播音站」有效範圍的設計圖。梅丁衍不眠不休完成,三週之後終於被叫去自己寫自己的判決書,聽從軍法官指示要認哪一條罪,才從「被成為」政治犯的兩個月監禁中釋放,「開庭審判時,主審官還把被告姓名唸成軍法官的名字,一切都荒謬到極點⋯⋯」

黃榮燦後來的際遇,喚醒了他這段生命中難忘的陰影,「就算他死了,當時美術圈哪一個人像他一樣,做過那麼多具有意義的事情?只因為是一個理想主義者,就要受到那麼大的懲罰!我會想到當年在馬祖,跟那些等待槍決的殺人犯和貪污犯丟在一起時的心情,覺得要(替黃榮燦)伸張。」儘管對於自己多年來的研究與重建,梅丁衍自謙並沒有改變什麼事情,「只是八卦多了一點」,但近年來仍可觀察到,木刻版畫與當代社會之間,有些微弱的火光迸發。

例如一群版畫愛好者組成的印刻部,與移工一起刻下他們的生命故事;由研究者、藝術和教育工作者組成的安魂工作隊也以工作坊形式,帶領參與者製作版畫,連結在地歷史與身體經驗;在台灣求學的馬來西亞籍藝術家李迪權,則以當年左翼木刻的小尺寸、黑白對比的《少年、煙霧與傘》系列,記錄香港反送中運動⋯⋯黃榮燦短暫的足跡,彷彿持續活在這個島嶼的記憶裡。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。