週六專欄【電影不欣賞】

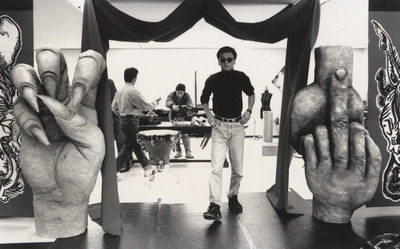

編按:本文整理自2024年11月6日於國家影視聽中心的訪談,當天由《天涯總有相會時:台灣黑電影教父蔡揚名》一書作者、政治大學傳播學院專任助理教授卓庭伍負責訪問,其後楊偉誠、朱卿鋒負責逐字稿節錄整理。

吳念真(以下簡稱吳):還沒有,我是民國69年(1980年)去中影上班,也在寫劇本,有天小皮(皮建鑫,曾任蔡揚名的副導演)說有一個劇本蔡導要拍,對劇本很不滿意,問他能不能找一個人改。小皮就問我,我說:「我現在很忙啊。」「你就抽空,只是改,不是重寫。」後來就拿給我改了劇本。

蔡揚名(以下簡稱蔡):念真寫的劇本,我第一次看就很喜歡,寫的風格跟我很像,尤其對白。

蔡:我印象陪他很久。

吳:對,他就留了一張紙條,我那時滿shocked,居然有個人三更半夜還跑來看我,他就是這樣有感情的人。我覺得我跟蔡導不只是單純導演跟編劇的關係,蔡導待人的情感滿開闊,我很在意這種感覺,就是人跟人之間那種情感交流。

卓:蔡導是那種放任編劇去寫的導演嗎?讓編劇自由創作,還是他會要求很多呢?

吳:我不知道他跟其他編劇怎樣合作,我自己很感榮幸的是,他對我的劇本充分信任。我有次還跟別人說「我幫蔡寫的劇本,要故意寫『淡一點』」,因為他會把氛圍情緒弄得很濃,如果寫很濃,他會濃到一塌糊塗,情緒很重,所以我就故意抽淡;你如果跟著孝賢(侯孝賢)寫劇本,你就要寫濃一點,因為他一定拍淡嘛。我有次幫侯導寫劇本,還有一場打括號說「這一場你不會拍」。

卓:這是一部一部合作下來知道的嗎?知道蔡導一定會怎麼處理劇本。

吳:對,我的劇本比如對白是台語,我就會台語、國語台詞盡量貼近,然後有天,他竟然叫副導打電話問我那句台語對白怎麼講,因為他們看不太懂我那樣的寫法。我覺得這部分滿開心的,他很尊重劇本跟編劇。

卓:回頭看《慧眼識英雄》裡的台語對白,在當時是少見的嗎?當年大部分已經轉國語片了,很少出現台語對白,所以像石英飾演的蟾蜍有些很有趣的台語對白,也是吳導加上的嗎?

吳:那時電影都是國語嘛。我就慢慢在每個劇本裡都塞一些台語,你台語太多會變成台語片嘛,就故意裡面加了一些台語,我那時希望電影它會更接近生活,你如果拍電影,七老八老的老人還在那邊講國語,那很怪。

卓:想請朱延平導演談談跟蔡導合作的回憶,尤其你又是蔡導重要的弟子之一。

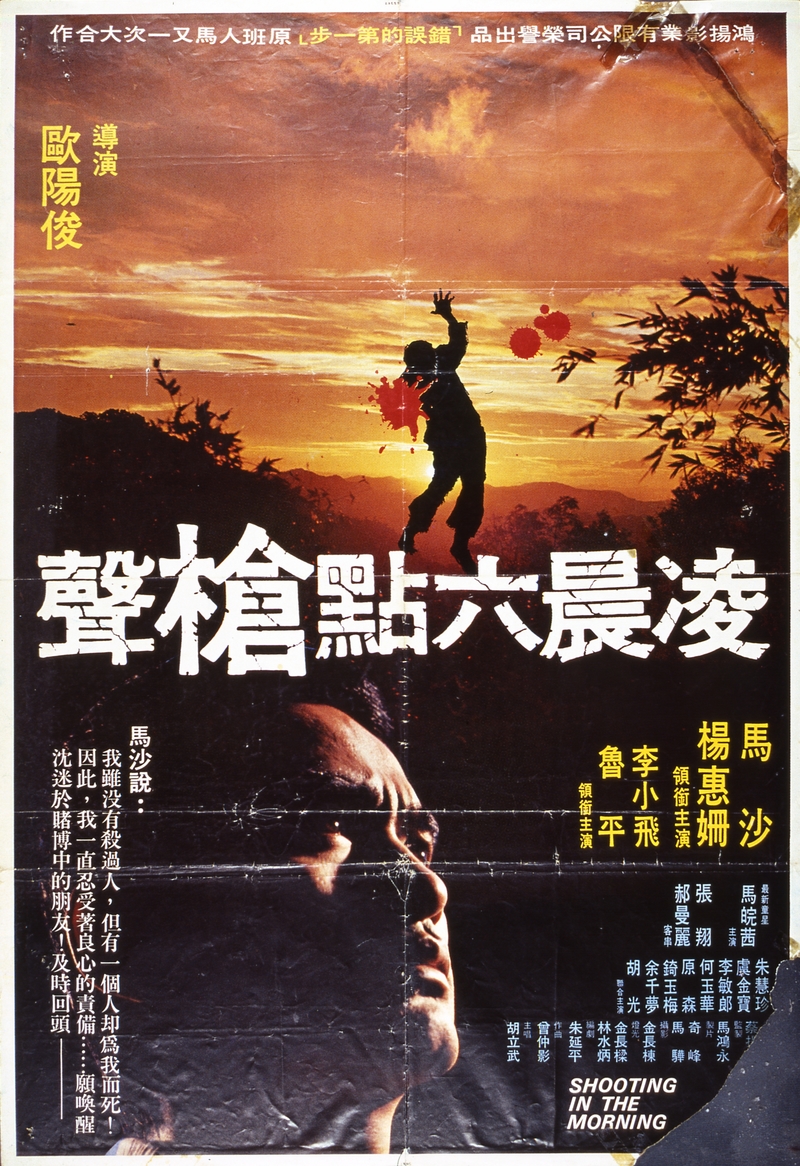

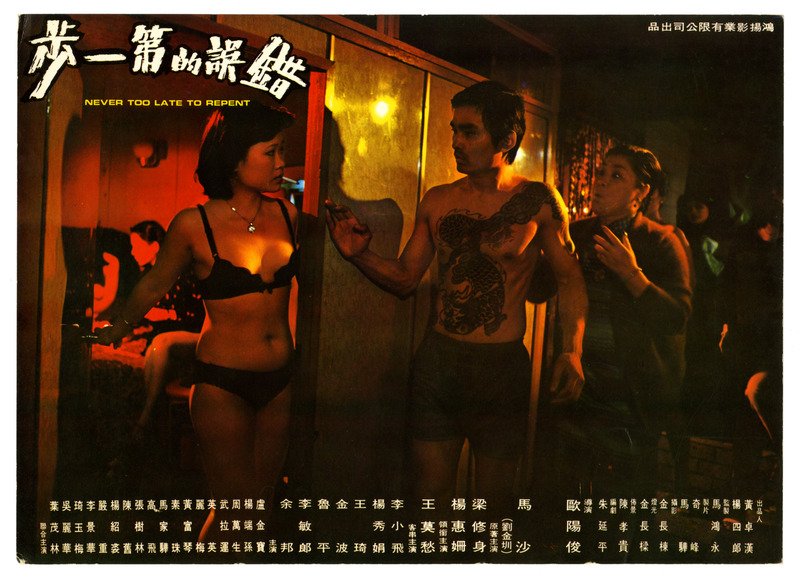

朱延平(以下簡稱朱):我也幫蔡導寫過兩個劇本,是《錯誤的第一步》(1979)跟《凌晨六點槍聲》(1979),他是教我怎麼編劇,然後從頭罵到尾。

蔡:被我罵。

朱:他就說:「小朱啊,不要太得意,得獎不重要,賣錢才重要。」所以聽了師傅的話,一路就沒拿到獎了。

蔡:一路賣錢。

朱:因為他說得獎不重要,第二次我又幫他寫劇本,《凌晨六點槍聲》也得獎了,自己發揮的比較多,因為我寫過蔡導一部戲後,心裡就有一個底了,但他也改了很多。

蔡:沒有,幾乎都是你想的。這個片名是我實際調查監獄,他們在天快亮就會將犯人抓去刑場「砰、砰」槍殺掉,刑場在監獄隔壁,這件事我印象很深,所以這部戲就叫《凌晨六點槍聲》,而且監獄是5點半拉去,6點前要槍斃。

卓:所以那時候蔡導或製片公司,常常都是丟一個主題出來,編劇就自由發揮嗎?像《凌晨六點槍聲》。

吳:通常我會問他,如果(劇本)寫這樣如何?我記得印象最深的是《阿呆》(1992),因為《阿呆》是非常反黑社會的電影劇本,一個老大其實並不是那麼照顧他底下的小弟。我從來不認為黑社會有多麼義氣,我希望把它反過來,黑社會才沒有義氣,就只是希望這樣,沒想到蔡導接受這個提議。

卓:前兩部像《大頭仔》(1988)小弟為老大復仇,是有義氣的情節。到了《阿呆》就可以反過來做一個反黑社會類型的電影。

蔡:因為他的東西很吸引我,所以我覺得他的建議絕對是正確的,包括他的對白,我很喜歡。

吳:最好笑的是《大頭仔》,因為我想像第一個畫面是前景一個老大在泡茶,萬梓良從門口進來找老大,我說那個老大背後要有一條龍的紋身。因為我跟陳松勇認識,有天我去談劇本的時候,剛好有點中暑他就幫我按摩,我就看到他有那個紋身啦。我寫劇本時心想老大角色跟陳松勇很像,所以在劇本裡打括號「是否找陳松勇先生試試?」繕打劇本的人連這句話都打出來了,所以後來陳松勇看到劇本時對我很感激,他幾乎是因為演武雄才成名啊,當然後來《悲情城市》(1989)讓他爆紅,但在這之前就是演武雄。當時他坐計程車,司機都會喊:「武雄老大。」他就很得意。其實是因為蔡導看到劇本附註,他說:「好啊,不然叫他來試試。」

蔡:那是因為念真對他好,不然我是沒有考慮過他的。

卓:但你們拍攝前會另外開會嗎?

吳:很少,我習慣劇本寫完後會講一遍給導演聽,我覺得最大問題是拍攝時間很趕,因為都要趕上片。他大概對我比較特別吧,或許其它劇本也是被改得亂七八糟。

蔡:很多名編劇寫出來的東西我都不滿意,就念真的劇本我最喜歡。

卓:其實一些蔡導後期重要的電影,像《在室男》(1984)都是找吳導寫。我還想問《芳草碧連天》(1987),蔡導說他是受政府邀請,希望拍一部宣傳稻米轉殖的電影。

卓:好像從《大頭仔》開始,蔡導比較不會在電影裡放太多教條式的東西,是因為電檢剛好放寬,或改成電影分級制度的關係嗎?

吳:也沒有啦,其實我們後來不太理會那個電檢,當語言慢慢開放之後,電檢也會跟著慢慢放寬了,因為它如果再緊,百姓大概會翻臉了。所以才講乾脆就分級。

蔡:電檢處我混熟了,包括去找他們的上級長官,我就去拍桌子。

朱:《錯誤的第一步》是最早開始的。

蔡:問題不是電檢,而是那時的立法委員,他們腦筋都很老套,挑東挑西,電影就常常被罵,我去新聞局電檢處說明才知道,原來就是這些立法委員在干預。

吳:我們那時候面對最嚴格的電檢不是新聞局,是國民黨,因為我們在中影做事,所以他們審得更嚴,像《兒子的大玩偶》(1983),感覺我們被認為是匪諜。

卓:可是那時不會覺得像《錯誤的第一步》都可以,為什麼這部戲不行?

吳:時間上還是有差。《錯誤的第一步》跟《凌晨六點槍聲》是比較前面,主要是意識形態的問題,他們認為我們拍貧民區,是在暴露台灣的貧窮面。其實那時剪掉最多反而是意識形態上面的戲。

卓:所以這種逗趣的戲份就比較不會被要求刪減。

吳:這個不會,除非是偷衣服啊什麼東西。

蔡:只要露點了就比較麻煩。

卓:《舞女》(1985)也是蔡導丟概念出來,吳導就自己寫了?

吳:《舞女》是非常特別的主題。是監製羅思齊來找我,那時有首歌〈舞女〉很紅嘛,他想拍舞女的故事,我說:「我連舞廳都沒去過,怎麼寫舞女的劇本?」但是他講了一句話很有意思:「其實八大行業只是形式不一樣,最後的結果都一樣。」比如酒家你就喝酒,喝一喝,然後就帶上床;舞女你就跳舞,跳一跳帶上床。所以後來蔡導還帶我去新加坡舞廳考察。

蔡:羅思齊是陳啟禮幫我介紹的,因為我跟陳啟禮很好,羅思齊、吳功這些都他的部下,就有這層關聯。

吳:這件事很好玩,因為我連舞廳都沒去過啊。後來去舞廳做小田調,但我那時不是為了《舞女》,是為了吳祥輝當時想寫一本書,講幾個女生在酒廊裡面,每個人的故事都不一樣,有的很聰明、有的很傻,她們會到希爾頓飯店釣外國人,還有人被外國人帶到新加坡後丟在那邊。也有人天天存錢想買房子,可是後來付貸款付到天天負債,就是各種女生不同的人生際遇。我後來就把這部分放在《舞女》,其實講的東西還是她們這些女人的生活。

蔡:《舞女》是我想拍的,因為我們那個年代,新加坡夜總會很有名啊。念真都完全不懂,我當然要帶他去舞廳。

蔡:她們都跟我合作過。

吳:我寫這3個角色戲份都很平均,角色輪廓很清楚,比如說角色年齡,這個比較老一點、那個比較年輕,就把戲份分一分。

卓:《舞女》其實現在看起來也是非常大膽的作品。我印象很深刻有一場戲是張純芳去摸陸小芬的胸部說:「你看你資本雄厚的,那像我,老覺得地心引力愈來愈大了,所有零件都往下掉了。」就是那個女性之間撫摸的畫面,其實不一定要的,可是被拍出來了,我就覺得滿厲害。

蔡:我覺得這個idea很好,劇本上有寫出來。

吳:蔡導只會讓它更濃,基本上我都會故意寫淡一點,反正他會加很多啦。比如對白可能我這場大概只有5句,他覺得前5句滿有味道,所以還會把它加到10句。

卓:我發現特別是從《在室男》這樣一路合作下來,女性角色在蔡導的電影裡滿強勢的。

吳:其實應該這樣講,包括我舞台劇的劇本裡,女性都很強勢,因為我覺得台灣偉大的是女性,台灣男生沒什麼屁用,真的,台灣其實最堅韌把家撐起來的通常都是女性的力量,真的是這樣,你會不自覺對她們充滿敬意。

卓:明明像《大頭仔》這麼男性為主的電影裡,像恬妞這樣的女主角還是非常強悍,其實早在《女性的復仇》(1982)就已經有非常凶悍的女性角色,導演喜歡這樣呈現的女性角色嗎?

蔡:各個劇本不一樣,如果編劇把那個角色寫得有說服力,當然就加強它。

卓:所以吳導是不是《舞女》情緒也有再加強一點呢?

吳:也還好,但我覺得自己本能上,就是對台灣女性充滿敬意。

卓:我覺得很特別的是,不會在這些電影裡看到女性角色被弱化,其實有很多台灣電影有時候女性角色會被限制在一個框架裡。請朱導再多談談與蔡導一起工作的回憶。

朱:我記得我做副導演的第一天,他就叫我過來,「小朱,你過來,你看這一場怎麼拍?」「啊?」我以為又碰到一個不會拍戲的導演,就開始講怎麼拍一直講到最後,他就坐在那邊聽,「好。來,機器過來這裡,拍那個。」我說:「不是啊,導演,第一個鏡頭是鐘。」「他媽的,你導演我導演?」我心裡想:「哇塞,那你問我幹嘛?」結果他就拍了,我還是要盡副導演的責任嘛,但我發現他中間有一、兩個鏡頭,是照我剛剛講的拍。

只有蔡導的戲,我回來要看劇本,因為我想他明天會問我今天怎麼拍,這對我的影響非常大。後來我就懂了,你講給他聽,他可能會用一、兩個他覺得還不錯的構想。我到後面就希望他能用到兩、三個點子,我就會很開心了。蔡導拍戲會聽別人的建議,這其實影響到我後來當導演時,也很喜歡聽別人說這個鏡頭要怎麼拍。

還有他教戲是世界第一流的,像馬沙是個棒槌(指非職業演員),蔡導試戲先教馬沙一遍,馬沙一演就完全走樣了,後來我說:「導演,你為什麼不自己演?」我們做導演是說戲,那教戲的祖師爺就是蔡導。他演什麼像什麼,他教舞女就是舞女的樣子,他教兄弟就是兄弟的樣子,所以你看《阿呆》蔡政良抓著蔡岳勳跟他講話,那完全是蔡導的表演啊。因為我跟他很久了,我就知道,哇,他又把蔡政良教到這麼會演。

蔡:馬沙連走路都不會走。沒有辦法啊,已經買了小說的翻拍權(指《錯誤的第一步》小說)。

朱:蔡導對他的副導演都很提拔,這很難得,所有跟過他的副導演,他都給一到兩部當導演的機會,大師兄是陳俊良,後來也是大導演,在八點檔都是綜橫天下的。

蔡:我提拔副導最少讓他導演兩部戲,先投資他們,才放出去。

朱:我就是拍《小丑》(1980)、《大人物》(1980),他說:「你也該自己拍一部了,想拍什麼?」我說:「那當然是黑社會了。」那時候黑社會題材是最厲害的,我又是得過獎的黑社會電影編劇,對不對?我很得心應手。他說:「你不要拍黑社會。」「啊?我不要拍?」「你拍喜劇。」「喔,喜劇我不會啊,導演,你搞錯了,我沒拍過喜劇啊。」黑社會我還寫了兩部劇本,他就講了一句話,我記到現在,「小朱啊,你記好,喜劇是所有片子裡最賣錢的片種。」我就開始寫喜劇了。是因為他說:「你能拍,我看得出來你可以拍。」

蔡:他不懂自己有拍喜劇的天分。《錯誤的第一步》上映第一天,我去戲院坐第一排,反過來看觀眾的反應,喜劇橋段他們笑得從椅子掉下來,所以我就看出他是有喜劇天分。

朱:他真的很厲害,要不然我一輩子都不知道我會拍喜劇,是他看出來的,規定我要拍喜劇。

卓:好像還有叫你去看什麼電影,像卓別林(Charles Chaplin)的電影。

蔡:他以為我怕他搶我飯碗。我改他劇本的時候,就看到他很有喜劇才華,而且有喜劇才華的導演很少,所以我鼓勵他要拍喜劇。

朱:所以我說導演對我的影響是最大的。

卓:蔡導在拍攝現場會大聲兇人嗎?還是不怒而威的那種?

朱:蔡導只要一收工,我晚一步回來,他就不見了,永遠找不到人,也沒辦法聯絡,明天要怎麼拍、第一個鏡頭要拍哪都不知道,副導演是要知道明天準備拍什麼東西。這就變成你要自己去猜,通通準備好,所以他真的是不怒而威的。隔天導演一來現場大家全部安靜,接著說「導演好」、「導演早」,他一路走過來,之後就坐在椅子上開始搖頭,大家都知道導演在想事情,不敢打擾他。

卓:所以導演是一下工就走了?

蔡:因為我準備得很好,我明天要拍的戲,今天一定準備好,我有時候會提前想好兩、三天的戲。編劇沒有到現場的。

吳:就是先前討論要如何分場,分場時大家會比較常見面,寫完後編劇就沒有事了。那偶爾會打電話問,比如說這個對白怎樣。

朱:我主要的任務是副導演,編劇是兼差,我這輩子大概就寫過這兩部吧。

蔡:這兩部都很賣錢的。

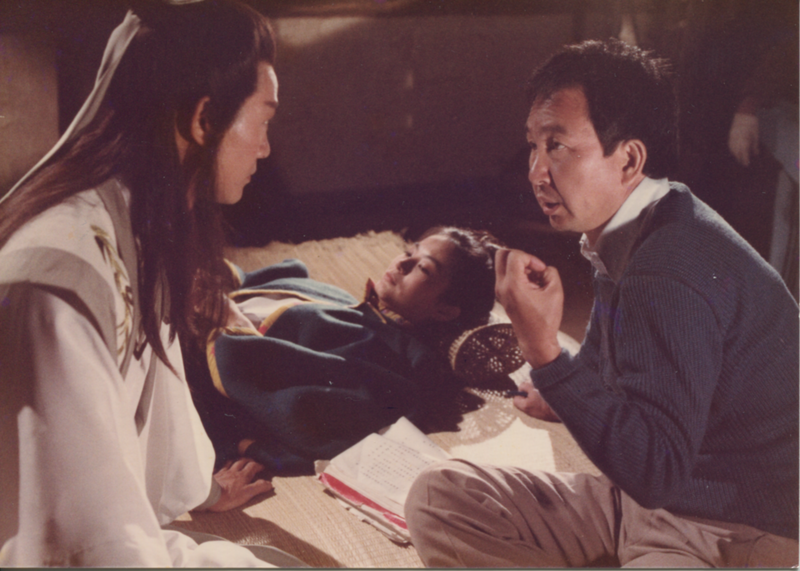

吳:蔡導拍《在室男》我有到現場,因為我很喜歡那個劇本,又是楊青矗先生寫的,我充滿敬意的一個作家。有時候是導演的本能,就是看劇本時,他已經知道場景是什麼,大概會拍什麼樣的畫面。

蔡:而且我自己會演戲,演員從畫面哪裡進來、場景轉換什麼都知道。

朱:當蔡導的副導演很辛苦,他平時突發奇想,就會有驚人之舉。我跟他拍《凌晨六點槍聲》,女演員何玉華有一場發瘋的戲,本來劇本沒有要她從樓梯上摔下來,劇本只寫「『哈哈哈』演員拿著高跟鞋下來」。他突然說:「滾下來比較有力量。」「啊?」我說:「導演,現在半夜3點了,到哪裡去找替身?」「你身材跟她很像。」我只好假髮一戴,拿她的高跟鞋,穿著她的白色絲質洋裝,我跟攝影師說:「拜託,我沒有摔過啊,你就好好一次拍完,不要鏡頭跟不到,拜託一下。」然後我就上了樓梯,何玉華一倒,就換接拍我的鏡頭,我眼一閉就「鏗哩哐啷⋯⋯!」滾到樓下,爬起來我先問攝影師,「跟到沒有?」他說:「跟到了。」然後我就看蔡導,他說:「他媽的,小朱,你練過啊?」我說:「我沒練過啊。」「沒練過怎麼摔那麼溜。」哇,我摔得太溜了,蔡導說:「再來一次。」我整個人傻掉。

蔡:他就不像女孩子那樣滾下來。

朱:第二次我身體一放「鏗哩哐啷」滾下來,整個背一層皮都被樓梯磨掉滲出血,我躺在那邊完全不能動。後來只要天氣一變或熬夜,我的背就會痛。所以我說做蔡導的副導演要有心理準備,他是為達目的不擇手段,為了要戲好,就是要那個鏡頭。

蔡:我就死腦筋,想要那個畫面。

卓:3位導演都有製作通俗作品的經驗,如何抓住觀眾口味,是不是非常難?拍商業片其實不是那麼容易。

朱:都難,沒有容易的,你拍通俗片,要觀眾接受、賣錢也很難,不賣錢的都很容易。

吳:比如拍廣告這件事,因為拍廣告可能要花更多時間精力去發想,你廣告是用30秒叫人家掏錢,真的很難啊。像我現在製作舞台劇也是,舞台劇一張票就2、3,000塊,有的還要5,000,你要讓觀眾進來很難,一定要有東西是他們覺得好看的。

卓:抓住觀眾口味有什麼祕訣嗎?

朱:真的沒有,要有公式大家都好做了。

吳:像電影現在隨便一拍(成本)4、5,000萬吧,你要賣1億才保本嘛,那全台灣一整年有幾部電影能破千萬?《角頭──大橋頭》(2024)也才過千萬而已?

朱:過億啊,2億。

卓:黑幫題材就是歷久彌新,當年的環境那麼殘酷,蔡導、朱導還是有辦法存活。

朱:蔡導那時候其實算電影黃金晚期了。

蔡:我的戲幾乎90%都賺錢。

吳:像我們進電影界時已經尾聲了,所以很慘,什麼片都賣不了錢,就因為這樣新導演才有機會啊,不然我們進電影界的時候,都是賭片、武俠片。

朱:不過新舊導演的一場大對決,3個大導演碰到3個新導演對打,《大輪迴》(1983)對上《兒子的大玩偶》,同一天上映,胡金銓、李行、白景瑞,這三大夠大了吧?另一邊是侯孝賢、曾壯祥、萬仁。整個時代就變了,《大輪迴》慘敗,這就是世代交替的那一戰,這一戰在電影界應該是滿有名的。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第202期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與全國最悠久的電影雜誌《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。