週六專欄【電影不欣賞】

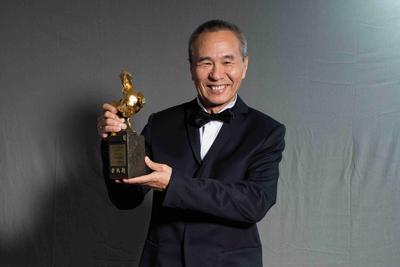

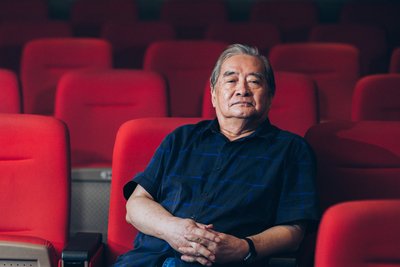

2020年,財團法人國家電影中心轉型為行政法人國家電影及視聽文化中心,以強化影視聽資產典藏、修復、研究及推廣,而為了累積更多口述歷史資料,影視聽中心開啟了一連串的口述訪談計畫,邀請更多人物說出屬於自己的電影記憶與故事,一年之中,陸續拜訪了文夏、劉引商、趙琴、常楓、陳坤厚、黃春明等。在10月分,訪談團隊來到了電商公司PChome,乍看之下是個跟電影八竿子打不著的產業,但PChome的董事長詹宏志先生,在40幾年前是為台灣新電影時期重要的幕後推手之一。

本篇口述稿整理自2020年10月23日、26日的訪談,揀選其中有關台灣新電影的部分,讓當年的製片詹宏志,帶我們以他的視角回看台灣新電影浪潮,究竟是如何在暗潮洶湧中蓄積能量,最後迸發而驚豔世界。

我其實是一個做編輯的人。1979年剛到《工商時報》,那時候副刊還是藝文副刊,後來覺得副刊跟專業的財經報紙調性不是很對,所以我在1980年把它改成財經副刊。但報社同時要多給我一個版面,於是我建議拿來做包括電影、電視、錄影帶、流行音樂、出版的產業版面。我們那時候還沒有文創產業這個詞,不過,我就是完全用財經的概念來看待這些跟創作相關的產業。所以新聞都是關於錄影帶、新片的消息,新合約的演員片酬、每一週票房數字、國際上重要的製片訊息。我心目中的藍本,其實是好萊塢的《Variety》。

我找陳雨航來一起在做這版面的時候,還是保留了一個位置給影評。一開始找劉森堯跟黃建業來寫影評,他們是早年《影響》雜誌留下來、延伸的工作者。後來想要開拓更多寫作來源,所以就邀了香港老演員、也是老影評的石琪來寫這個專欄。然後,當時跟香港《電影雙周刊》的朋友也開始打交道,幫我們寫比較產業性的、關於香港電影的動態。所以,就報導了非常多關於香港新浪潮的訊息。

我沒有那麼明確的目標要引介香港新浪潮,我的看法就只是,從閱讀的觀點你應該要有更廣更大的雷達,有更大的關照。香港電影發生什麼事?台灣有什麼事?好萊塢有什麼事?歐洲有什麼事?至於說,這些內容是要做什麼、對台灣的業界起什麼作用?我其實是沒有太大的概念的,我只在找尋有趣、有意思的故事。

倒是很多年後,我跟陳雨航都已經離開了,有一次胡金銓來台灣,我們兩個請他吃飯。我們認識胡金銓其實是因為早年「人間」副刊、高信疆的緣故。結果席間他說:「其實台灣過去有個報紙,做了一個很特別的版面,就是把電影當作產業來看待,像美國的《Variety》一樣。」他就是說當時《工商時報》的副刊。我跟陳雨航就笑了,因為是我們兩個人做的嘛,胡金銓顯然不知道。所以我也不確定,當時我們做那個版面到底有沒有作用?至少這個工作使我跟眾多的電影工作者有了連結。如果只是知道電影的存在,你只會變成一個觀影者,但因為你是媒體,就會變成一個接觸者。所以,我也是因為這個緣故,才會認識台灣新電影的這些人。

我覺得香港新浪潮很大的意義是工作方式的改變,還有美學上的新選擇。所以,香港新浪潮其實很快就跟主流電影圈合作了,香港電影界也把它們當成是一個新的創作talent。新浪潮的工作者,很快就把自己組織成更有效率的商業電影機構,但台灣的新電影沒有走到這條路上。台灣新電影,有很強的社會介入跟某一種隱晦的政治意涵敘述在裡面,自始至終都是在電影工業的邊緣創作。他們並沒有形成一個資本結構,一個可以在主要市場裡面取得某種商業位置的角色。

但是,兩邊在工作上彼此惺惺相惜。當時台灣新電影在國際上的活動,香港朋友幫很多忙,像《悲情城市》在威尼斯影展所有的宣傳,其實我並沒有到現場,都是舒琪跟影展單位聯繫。舒琪每一次會把要做的宣傳材料傳真給我,我再跟他confirm(確認)。舒琪幫忙推廣了台灣新電影;倒過來,侯孝賢也去演過舒琪的電影《老娘夠騷》。香港新浪潮對台灣新電影很關注,而且是有幫忙的,我甚至也可以這樣說,其實新電影裡面有一些人被談得不夠,比如說張艾嘉。張艾嘉是替香港的新藝城工作,回頭過來幫助台灣的創作者。像楊德昌《海灘的一天》,張艾嘉不只是在裡面有演出,她也幫忙找資金,幫忙各式各樣的工作。我覺得,香港新浪潮在他們得到經濟的影響力之後,也支持了台灣的新電影。

以楊德昌為例子好了。儘管他有心想要參與電影,但電影是一道窄門,有機會拍電影的機會其實非常少,新的導演當然更是如此,所以這也是為什麼會出現《光陰的故事》(1982)跟《兒子的大玩偶》(1983)的企劃。它用一部片創造出3個機會給3位導演,使得新導演的成本、風險相對降低,這可能也是當時小野、念真說服中影開展這樣工作機會的原因。

不過現在用更長遠的時間回頭來看,雖然有這些機會,但都是曇花一現,它並不是電影工業上有了什麼可能,只是某些人促成這些可能而已。

這部電影,現在回想起來是很驚人,裡面蘊含了後來非常多的各行各業工作者。當時女主角是找一位電影明星,但後來嫁到日本已經離開影壇的秦之敏擔任;男主角是從來沒演過電影、但同時擔任電影美術設計的王俠軍,然後,男二就是徐克。徐克是一個非常熱情的人,他就是一個老大哥,在香港、台灣,如果有任何新電影導演要找他,其實他都是願意幫忙的。所以,他就在非常忙碌的行程裡飛過來幾天,拍自己相關的戲份。電影裡面還用了一些年輕人,後來這些朋友都頗有來歷。譬如,編劇跟其中一個小角色,就是剛剛從美國回來的楊德昌,沒有拍過任何電影,也還沒有拍電視劇《浮萍》。還有演保皇黨的一個小角色,是還在當學生的李宗盛。可是,因為這部電影從資金到拍攝作業,完完全全都是體制外,所以,最後這電影拍出來,也沒有機會做任何商業性映演。倒是在金馬獎裡面得到了最佳攝影的提名。

也因為這個工作的緣故,我才有機會認識楊德昌。還在籌備電影的時候,我在余為政家裡第一次見到楊德昌。他當時還是華盛頓大學的電腦工程師,剛離開美國回到台灣,替這齣電影寫劇本。我們彼此都不知道對方,余為政跟我講說,這人很厲害,他也是想要做電影的人。當時楊德昌跟我聊電影,他提到韋納.荷索(Werner Herzog)的《天譴》(Aguirre, the Wrath of God,1972),然後講開場的鏡頭。他對那個鏡頭的描述,除了發出一個讚嘆的聲音之外,有半個鐘頭講不出話來。那是我第一次見到楊德昌的場面。

這得回到我當時寫這篇文章(1984)的背景。新電影一開始,是來自於國片已經沒有人要看、國片其實非常糟的情境,也正是因為這樣,侯孝賢、陳坤厚拍了《小畢的故事》(1983)。其實我沒有把新電影前期這些pioneer、forerunner算進去,我把《兒子的大玩偶》當作起點。但在那之前,有些特質已經出來,只是它態度上還不像新電影那麼堅定。那個時候,那些影片票房其實都滿好的。好的原因可能有幾個,第一就是,它很清新,跟當時八股的國片不一樣,帶來新的氣氛;第二個原因可能是大家期望都很低,也不覺得這電影會有什麼好的票房,所以電影就賣得比想像中好。因為這些電影帶來一些新氣象,台灣的評論界或者文藝界,可能就對此有很高的期待,評論上也都是說正面的部分。這個氣氛在當時其實是有一點作用的,一方面讓新電影的工作者信心滿滿,但另外一方面,也讓電影圈本來就有的各式各樣投機分子,不管什麼電影都會說「我這個是新電影」。

那時候如果沒有一個觀點,「新電影」這三個字,用一用就會爛掉了。所以我是在這樣的原因下寫這篇文章,需要下一個定義:我們要用什麼方式決定誰是新電影?誰不是?或者我們說,這一輪的新電影,到底指的是什麼?它裡面包含哪幾項特質?

我寫了文章在《新書月刊》發表,但我想文章也不一定是對的,不過至少給了討論的基礎,現在講新電影,或多或少都用這個做核心。大家的定義會有點不同,那當然也很好,並沒有那麼明確可以劃分的東西。文章有沒有很大的作用,我也說不上來,以今天的語言看,說不定我那時候可能就只在同溫層裡有作用。但是,的確是給了後來討論新電影一個比較明確的範圍跟基礎。

新電影這個concept(概念)、這個名詞是特別用來描述某一個時期創作的興起。為了要彰顯某一時期的特色,拿它來跟前一代做切割,目的是可以清楚看到這個時代的面貌。這種斷代都是不得已的,有時候就會把並不那麼明確分在兩個陣營、這些中間的演化痕跡都給抹滅了。

以新電影的侯孝賢跟楊德昌兩個人來舉例,侯孝賢是個自然主義基調的人,而楊德昌是寫實主義基調的人,跟前輩們的創作很不一樣。但即使新電影的他們對原來的電影環境、跟前輩有種很決絕要割裂的態度,實際上應該都曾受過他們(前輩)影響,不過在工作上的互動,就我看到的部分,我覺得很少。新電影冒出來的過程,跟當時台灣電影工業主流觀點的牽涉是很小的。因為就是想要突破,所以盡量用了業餘、或者原本非電影產業的人,新導演都想要對電影有更大的主導性,連當時的攝影師、錄音師,都想找學徒班當中比較資淺、不會來指揮導演們的工作者,才會出現杜篤之、廖慶松、李屏賓這些人。

特別指的就是1982、1983、1984那幾年,有這麼一群人,彼此各自創作電影,這些人合起來被稱為新電影。一開始就是因為小野、吳念真做了三段式的影片計畫,所以,他們從第一天開始工作就需要彼此互動相處,甚至要共用資源。他們那時候在電影製片環境裡都不是主流,所以,資源都非常少,在新電影最早的那一、兩年,每一部電影裡面都看得到彼此的身影。侯孝賢會去其他電影裡面演一個角色,也會幫忙協助現場調整鏡頭、調整他的表演方法,那楊德昌會跑去幫侯孝賢做配樂。像萬仁、曾壯祥,每個人也都會去幫彼此的忙。大家那時候一無所有,也沒有什麼能計較的東西,後來這就不可能了。

不過,這些人聚在一起,你可以看出來他們其實是兩種不同來歷。一種是(在國外)學了電影回來,或者是受到某種奇特、西式電影的吸引,比如楊德昌,他不是學電影的,但他想要用西方獨立製片方式、導演能夠掌握所有條件的那種方式來工作,可能曾壯祥也是這樣;另外就是學院派的背景。侯孝賢原來就是在電影圈打滾的人,甚至在當時是搶手的編劇,也是一位非常出色的副導。他和視為師傅的賴成英,或者跟李行都有合作過。他其實是電影圈裡面的老油條,熟悉原來電影的工作方式,也完完全全可以用所謂原來的工作方式做新電影以前的國片,但突然有一天,他下定決心要變成另外一個人,從《風櫃來的人》之後,他就跟他原來的完全斷開來了,變成對於追求某種創作義無反顧的人。但是,這兩種不同的人聚在一起,是互相刺激彼此的。學電影的人,他所認識的電影,跟在電影工作裡面直覺成長的人,其實不一樣的。他們之間的交鋒,大概都給了對方一些新的啟發。

我覺得要另外有當事人的說法,更為可靠。這個電影宣言的緣起,是楊德昌40歲生日,一群朋友參加他在濟南路家的party。那個時候,也正是台灣新電影受到很多批評的時候,批評者覺得導演們的創作題材,只關注自己很小的生活經驗,對更大的世界不感興趣,也只管自己創作的成績,不管投資者的錢。此外,這些創作者的作品在當時的主流評價系統,比如說金馬獎,也不太看得上他們,或者,盡量想辦法讓他們不要得獎。所以,他們的拍片機會或是成績被肯定,其實都充滿著艱難。本來是一個開心的party,但是講一講,最後講到每個人都很悲情。

就有人提,這樣坐著哀怨也不是辦法,我們應該要做一些事,最後就說大家來發一個宣言。大家表達各種意見之後,這個宣言誰寫?現場每個都能寫文章,大家推來推去,因為我不在場,所以他們就說,找我寫好了。那時候我父親住院,每隔幾天我就下台中去加護病房看顧。從台中回來後,發現謝材俊在門口等我,他跟我講這個聚會的事,用他生動的記憶描述現場的狀況,最後結論就是希望你來寫這個宣言。但我聽完後也不確定我能不能寫,然後隔天我又去台中了。加護病房有一定的探望時間,看完就要出來,我就帶了書到台中榮總對面、東海大學的咖啡店裡,後來試著把腦中幾個念頭寫出來,很意外,我寫得很順利,大概花了一、兩個鐘頭,就把宣言的稿子寫出來。第二天我回台北,把稿子交給謝材俊,說:「請大家看一看到底合不合適?」因為我覺得我的工作就是表達大家的意見,那當然意見很分歧,所以,統合後也許就包容了一些、排斥了一些也說不定。結果,我印象中文章沒有改任何一個字。那幾個主要的聯絡人,就發起了簽名署名的工作。幾天之後,就簽了50幾個人,包括像陳映真、林懷民都簽了。

後來這篇文章要拿去《中國時報》發表,當時主編好像還是陳怡真,她覺得刊登沒有問題。可是,其他編輯認為這只是一種意見,媒體上有這麼多人罵他們(新電影),是不是也要考慮別的意見?《中國時報》為了這件事考慮了一段時間,而且也去徵詢了別人。所以,當時除了宣言,同時還有其他平衡報導的文章。這個過程作業了兩個月,是我原來沒有想到的,我以為有那麼多人簽了名,很容易被登出來。但也就表示,當時社會上對這件事的意見其實是分歧的,所以編輯非常小心,處理了一段時間才刊登。

在這篇文章裡我試著要統合大家的想法,因為大家的觀點彼此不同,有人關心政策、有人關心電影的製片,有的關心輿論。所以才會出現3點並存的情況,結果後來在社會上的影響也很有限。不過對那天與會的人、對電影工作者的影響,卻是很大的。也就是說,當時簽名的人,其實是有各種不同想法的。更純粹主張要跟現有商業電影體制斷裂的人,可能覺得文章是沒有批判力的;可是,也有本來在電影體制裡面工作的人,這些人非常害怕自己出現在名單裡頭,覺得自己批評了電影公司跟政府、又批評了報紙,會不會被秋後算帳?所以態度就複雜起來了。在共同覺得受委屈的這件事上,本來結為一體的人,當發出聲音之後,發現彼此並不是完全相似的人。所以,新電影分裂,或者說,開始各自為政。

為什麼後來剩下侯孝賢、楊德昌兩個人,也是因為這兩個人的個性,對他們兩人來說,新電影這種小小同溫層的瓦解,反而刺激了他們,覺得那我現在什麼都不想,不是要去改造國片的電影環境,我就是要拍片,只想著要把作品做出來。其實也是這個緣故,電影宣言之後,我才真的跑去參加電影圈工作。因為就覺得好像筆是沒有用的,好像說話是沒有用的,好像理論是脆弱的,是沒有力量的。也許,應該捲著袖子去做,讓某一件事發生得更有價值。

楊德昌後來回憶這件事時,講了一句名言:

「這是the beginning of the end(這是結束的開始)。」

合作社其實是一個概念,存在的時間大概就是1988年底到1990年年初,因為它沒有正式登記成立真正的公司,是一個地下組織,所以你不提就消失。

當時都是概念的,如果寫信要引起國外發行商或是製片公司的興趣,我其實都是用「我們是亞洲的一個製作組織,我們連結了亞洲地區最活躍的創作者」的概念來談,等於就是用一個package(套裝)的概念、或用一個較大的作品提案引起別人的注意,所以當時許鞍華、方育平都給了我拍片的計畫、陳國富的是後來拍的《只要為你活一天》(1993),就那6個電影計畫中,我負責跟邱復生談《悲情城市》(1991)的投資。

合作社其實是借了邱復生提供的場地,我們在年代電影公司樓上有一間辦公室,大部分時間是陳國富坐在辦公室裡工作。但我印象中大概在威尼斯影展之後,我們就沒有人去那個辦公室了。一方面也是因為《悲情城市》戲拍完之後,合作社的人其實已經散了,至少侯孝賢跟楊德昌已經分裂,所以合作社就合作不太起來了。

當時談電影投資的時候,我把「勸募式收益」解釋給他們(戲院老闆、片商等)聽,賣給藝術戲院,英國、德國、法國會有多少錢,然後錄影帶、公共電視台大概的收入;像我那時候跟NHK談,譬如一部片給它3年權利,播映不超過5次,但它可以出到4,000萬日幣(權利金)。日本的國家市場那麼大,4,000萬日幣也許沒什麼,可是那時候換算是1,000多萬台幣,我們最早打出來的《悲情城市》預算也就是那樣。所以我們用這麼貧窮這麼精簡的工作條件,換到一個大市場的時候你就知道那個錢比我們手上花的錢大很多。

我印象很深刻就是我在法蘭克福書展,恰巧那就是柏林圍牆倒塌的前夕,電視上看柏林圍牆被打通了,人這樣衝過去,覺得有點超現實,不太知道是真的還是假的,當時我心裡很震撼,然後再一轉台,德國電視台正在播《戀戀風塵》。每一個人我都熟識,但他們都講得一口流利的德文配音,最後結束的場面李天祿阿公講非常流利的德文,我很百感交集。每個國家的公共電視台其實都在尋找可以理解世界的另種可能的電影,若每個國家都出錢買同部電影,用台灣當時的拍片成本來看,錢都不小。所以我說賣侯孝賢跟楊德昌的片到這些地方其實沒有問題,其他人我不敢說,但他們兩人是可能會被買片的名單之一,我說的勸募式就是這個意思。

當我在解釋這件事的時候,我覺得大部分的片商不太能想像,他們可能沒有國外生活經驗,也不太願意嘗試,因為離熟知的工作模式很遠。但邱復生聽得懂,因為他是買片的人,他就是屬於勸募式收入的一部分,所以這事他聽得懂。

他當時的困難,在於他已經是台灣最大的錄影帶公司,可是他去參加影展、要去拜訪電影公司,也不是很容易,市場展上排時間可能也排不到,因為你不是重要的人、(台灣)不是一個重要的市場,所以他得去敲人家門拜託把影片賣給我。我就跟他講,如果你手上有侯孝賢的電影,這些你現在去敲門不理的人,只要你開個party就通通來參加了,你馬上就認得所有的片商了,這是別人不會有的收獲。我覺得他第一天就有聽懂,但也不是說一次相信,到決定願意投資可能還掙扎了一段時間,所以我有點咬住他不放,跟他磨了快一年,吃了十幾次早飯。

但即使是說服完邱復生,拍片的過程當中也還是有很多的信賴跟拉鋸的過程,所以其實也不是很容易。但不管《悲情城市》中間有多少矛盾衝突或不一樣的意見,最後的結果是皆大歡喜的,因為得獎了,看起來在當時也是票房最好的電影;因為結果是好的,所謂的合作的艱難疙瘩都是小事。

我沒有喜歡過這個工作,看電影很享受,但拍電影是很無聊的,大部分時間都在等,所有人化好妝然後等那個鏡位,打燈看接下來可能的鏡頭運動。拍完幾個鏡頭,下一個鏡頭重頭來就繼續等。這不是我理解或喜歡的工作,可能其他人都以為我真的對電影有熱情,其實沒有,必須用三國演義來理解我,就是古老的、簡單的情誼。在我那個時代成長的人,承諾跟義氣約束我們的力量很大,我只是因為對朋友有種責任感,特別是在看這些朋友的電影的時候,曾經被觸動,覺得他們真是了不起的創作者,台灣的條件其實不是很好,何德何能同時冒出兩個創作者(侯孝賢與楊德昌),其實是非常奇特的因緣,所以我真的覺得如果他們完全沒有戲可拍是很難過的。我有機會就出一點力,那如果不再是我幫得上忙或不需要我了,我就不會參加了。而且我停止這些工作以後,後來還有另外一個困難,這些朋友新的電影,我要去看的時候都很掙扎,很怕萬一看到不好的話,很痛苦。所以每次他們找我看片,我都東推西推,幾乎不去試片場。我都自己跑去看,看了或鬆了一口氣說ok、沒有想像中那麼壞,或者是⋯⋯果然不該來的這樣。

我們今天再回頭要做那個工作,我覺得就做不起來。現在大家有太多的算計了,可能也在乎名譽,在乎這個、那個。當時就是因為我們一無所知,才有那個力量。那時候大家一無所有,所以會覺得他有難,我來幫忙,倒過來他也是,他也希望他有辦法可以幫你的忙。我感覺現在這個社會上不容易。

我覺得最大的遺產就是作品。這其實是個帶有一點點浪漫的時期,覺得電影可以忠實地說出它對世界的看法、對台灣的看法、對社會的看法,他們(創作者)覺得電影是一個了不起的工具,值得真誠去追求。新電影這群人或多或少都有這個信念,都覺得他們的電影在那時候很有意義,他們必須非常真誠地對待它。這是那個時期的legacy(遺產、精神),這些東西還完完全全存在於這些作品裡面。這樣子的信念,加上因為這個信念所產生的這個形式跟創作機會,我覺得開創了世界電影裡面第三世界美學的一個可能性,也讓全世界都看到這個時候(的台灣)。那顯然是很有感染力的,你看像是枝裕和、阿巴斯、賈樟柯,這時期的創作影響了全世界那麼多的導演,回來反省看他自己的土地的關係、家鄉的關係。這個是新電影留下來的legacy,而且我覺得也不容易會再發生。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第191期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與「全國最悠久的電影雜誌」《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。