週六專欄【電影不欣賞】

1950年生,世新傳播學院廣電科畢業,1979年執導首作《要命的小方》,1981年起為新藝城編導《頑皮鬼》,代表作《搭錯車》(1983)獲第20屆金馬獎最佳男主角等多項獎項。

虞戡平是電視、電影、紀錄片、廣告資深媒體人,從事台灣原住民歷史、人文田野調查超過20多年,並長期投身原住民影像紀錄人才的培育。

國家影視聽中心口述歷史訪談小組(以下簡稱國):為何會選擇《孽子》這個題材呢?

虞戡平(以下簡稱虞):那時候白先勇的《孽子》剛出版,我看完了以後認為這樣的題材,第一,主題是社會邊緣人,是不敢碰觸的問題,對我來講是一個很大的挑戰;大家不敢拍的,我就想拍,所以決定要拍《孽子》(1986)。我覺得《孽子》非常有戲劇張力,而且小說背景的時代有橫跨,我喜歡拍有時代感的東西。

國:在當時白先勇的小說《玉卿嫂》(1984)跟《金大班的最後一夜》(1984)都已經搬上銀幕了,電影的情慾描寫受到很大的討論。市場出現白先勇的作品改編,是不是也影響你拍片的意願?畢竟《孽子》所反映的男性同性情慾,跟前面作品在女性情慾上的描寫,一直是台灣電影片商願意投資文學電影一個很重要的前提,因為對市場而言,這類主題確實有其話題度。

虞:我覺得我沒受到這個影響,我純粹是看了小說,特殊邊緣人的題材,滿現代的,因為電影圈裡很多同性戀者,我覺得能拍這個片子是非常特殊的,跟吳功(影片出品人)提出,他們也都認為這片子如果能拍成並上映的話,會有市場,只是他們也沒有想到會碰到那麼多挑戰。我們拍戲的時候是沒有挑戰的,反倒是拍完了之後跟檢查單位之間的挑戰、社會的評論,連試片時因為題材敏感,來的人也不是很多。電影送審時不斷地被提意見、要求刪剪。

虞:21刀,第一個是有關軍人的畫面(指主角李青父親的戎裝照),另一個就是兩個男性同床的畫面,可是我都拍得非常保守,都是光影,沒有全身(鏡頭)。好比兩個男的坐在浴缸洗澡,龍子幫阿青洗頭這樣子,那個也被剪掉了,這樣隱晦的片段也會被剪,在那個時代。

原本電影裡還有一段非常關鍵的片段,剪掉後故事根本就不連戲,就是阿青在新公園第一次碰到龍子,然後走出來,後來阿青走在前面,而龍子跟著他,等於是阿青用美色勾引龍子,兩人就進到旅館裡發生性行為,全部都是用剪影的方式去拍。那時候旅館電視播出龍子父親的軍人喪禮,來對比龍子與阿青的行為就是龍子在發洩,因為他跟父親之間沒有辦法和解,所以電視畫面出來,再把電視關掉,然後龍子就愛上阿青,除了給阿青錢,還在錢下面夾了他的地址,後來阿青才會翻牆去找他。那段通通都被剪掉,因為第一個講龍子爸爸是將軍,將軍的兒子在將軍出殯時與人廝混,還有軍人喪禮的畫面在電視上播出。裡面還有一段是阿青在颱風夜跑到龍子家,後來阿青跑掉了,然後龍子坐在日式房子,他站起來這樣子走,我使用一個長鏡頭,看他在空盪的日式房子走路,站在迴廊,鏡頭彎過去,從他背後拍他父親的遺照牌位。牌位旁還供著花,有龍子父親的軍裝照,這幕也被剪掉,理由是有辱軍人形象。

整個影片就是被剪得⋯⋯可能對現代人來講,真是莫名其妙的剪法。另外,還有龍子後來去找阿青,他們一起走出gay bar「藍天使」,龍子摟著阿青的肩,兩個人罩著外套在雨中走路,那個也要剪。這是現在難以想像的事,我已經儘量拍得保守了,希望情節能發展順利。可是後來幾個像進旅館的關鍵畫面,兩個人才開始有情誼,那一段就全部被剪掉了。

國:你那時候畫面拍得保守,是為什麼呢?

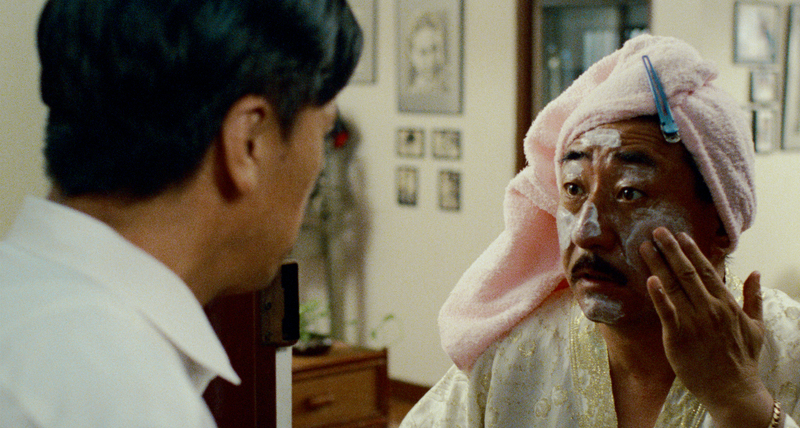

虞:因為我知道社會沒那麼開放,所以我把他們當成一家人看待。在家庭職務上,我做了調換:孫越是媽媽,李黛玲變成爸爸。就是呈現一個是爸爸一個是媽媽,照顧這一群人,我覺得是很溫馨的,用這樣的方式呈現,我覺得觀眾的接受度或許也會滿強的,會看到另一個群體的生活,都沒有惡行惡狀的人,也不是那種吃喝偷搶的人。

因為原本的故事太長,所以我把傅老爺子跟楊教頭兩個角色的精神融合在一起。當初討論劇本,是跟白先勇、還有後來找來的孫正國一起,故事情節發展的過程就是與他們一起討論的,基本上都同意這個故事的結構跟發展。

國:白先勇怎麼同意授權你拍攝呢?他有什麼條件或要求?另外,將兩個小說角色合併為一,白先勇事先知道嗎?

虞:他那時在美國教書,我找到他的聯絡方式就去拜訪他,飛到聖塔芭芭拉後跟他聊這個故事。條件之一是他要參與編劇工作,怕原著的精神被扭曲。後來他同意後就回台灣,進入編劇的階段,在當時我住的地方,跟孫正國討論劇本,一直到定案為止。

另外,因為我把小說的傅老爺跟楊教頭這兩人融合在一起,我要說服他是因為電影有長度限制,如果那樣子的話,沒有脫離原著精神,兩個男性長者對同性戀的關懷跟包容,由孫越一個人表達,戲也不太容易分散,孫越的戲也會增加,不然的話分開兩個,楊教頭的戲其實就不會那麼多。還有傅老爺那條線,我覺得太冷,說教太多。這部分在編劇時就有得到他的同意。拍完上映後都沒問題,他自己都覺得很喜歡。

可是隔了幾年後,他不滿意,所以曹瑞原按照他的小說原版再拍一次(電視劇版本,2003),所有人物都有,隔了10幾快20年了,我認為以一個作家來講,當然裡面的東西通通跟我的一樣是最好。《孽子》在當時變成電影是很困難的,能夠拍成電影當然都是很高興的事情,當時是很興奮的。

國:《孽子》上映後票房如何?上映時有遭遇什麼特殊情況嗎?

國:如何看待《孽子》在國外很受歡迎?

虞:那時國外也沒有正式面對同性戀的電影,所以它是洛杉磯第一屆同志影展的開幕片,在紐約上映時也非常轟動,還準備要叫我去。我聽他們說演完時,戲院觀眾全部都站起來鼓掌,同性戀在以前電影裡出現的形象,大部分都是被消費的、被消遣的對象居多。

國:如何看待《孽子》被剪21刀?你當時有打算怎麼做呢?

虞:電影還在審查的時候我還在台北。因為這個故事太敏感了,被剪21刀真的是太多了,不像其他片子剪個一、兩刀,它又是限制級上映,如果去抗爭,吳功跟胡執中(影片出品人)他們就完蛋,連上映都不要想了,新聞局就會拉下來,他只要一句話:你的電影有法律問題,這個片子違背了當初政府的檢查辦法,全部下片。那時還是戒嚴時期,我那時考慮的是,抗爭的話,電影公司都可能會倒掉,投資方又是同學,所以那時候我想,氣歸氣,我就離開,就是到部落去。

國:你花了多少力氣說服孫越接下這個角色呢?還有曹健、管管等演員,說服他們演出困難嗎?

虞:沒有很久。因為對他來講這是演員的挑戰。我跟他說白先勇剛出的小說《孽子》,我覺得很好看,然後他看完之後,我說你覺得怎麼樣?他覺得故事的時空背景很特殊,題材很特殊,我那時候就跟他講我想要你在這部片演出,不管是傅老爺子或楊教頭,因為這年紀合適你演,我問他「你要演哪個?」他要演楊教頭才有挑戰性,他不要演傅老爺子。演楊教頭對他來講,在演員表演上是很大的突破,他突破了前面片子的形象,所以他答應演楊教頭。後來我去美國找白先勇,然後回到台灣開始談劇本的時候,因為孫越願意參加電影演出,我就把傅老爺子跟楊教頭融為一體,他可以從頭到尾貫穿在這裡面。就是說服白先勇,然後他同意了,我們的故事情節一定要修改,然後再談劇本的結構、分場,直到劇本出來,大致的過程是這樣。

至於曹健他們怎麼接受演出邀約?大概是胡執中他們去找的,他們跟我說:「曹健可不可以(飾演盛公)?」我說:「可以,很合適,他那樣子就有派頭。」好,搞定,他們就去邀。

國:可否談談戲中孫越的演出?

虞:我跟孫越去林森北路。那裡有一個gay bar,我們去了說要拍《孽子》。在那個圈子裡他們對《孽子》這個小說已經很了解,都看過了,我跟孫越進去的時候全場歡呼,在那邊叫,一直覺得有人幫他們出氣了,後來我們去了大概有10幾次,因為孫越完全就是以那個老闆作為模擬的對象。

國:關於蘇明明飾演李青媽媽的角色?

虞:她看了劇本,請她客串,她看了之後就願意演。她覺得這個角色有發揮的空間,從前面那樣嫁給外省老兵,到後面發瘋了的樣子,她覺得有戲,蘇明明我知道是她自己就想要演的。

國:片中的年輕演員是怎麼挑出來的?

虞:招考。那時候包括邵昕,一大堆年輕演員,他們都是國光藝校。包括現在是導演拍《艋舺》的鈕承澤。他們都是同一批的,通通都來試鏡,試鏡完了,我挑中了邵昕。那群國光幫,說實在他們企圖心真的很強,沒有他們的戲,他們都來幫忙,包括配音,像鈕承澤配的是阿鳳的聲音。沒有被挑中的也來幫忙,馬邵君也是,邵昕也是,就另外兩個(演員)不是,孫志偉是從倫敦回來的,他已經結婚生子了,他這個人也是傳奇,他到西藏10多年去學佛,然後又到非洲待了10多年學非洲鼓,現在回台灣,在東海岸教原住民打非洲鼓。

國:你面對這群演員最大的困難是什麼?面對這個題材有怎麼樣的訓練?你要求他們做到什麼程度呢?

虞:第一個是肢體的訓練,我要他們去除掉刻板印象;第二個了解肢體,所以我送他們到平珩那邊去,花幾個月時間訓練他們的肢體。演員要了解自己的身體,人的形體才能自然表現,而不是去學什麼,如果萬一他陷入刻板印象的gay,這個片子就會變得很可怕,你不覺得嗎?我就是看到這一點,若是落入人家認知一看就是這個樣子的片,那我就完蛋了。

我不要那樣子,我要他們心理的層面,所以第一個不能有傳統的認知,因為國光幫裡也是有同志,他們萬一去模仿,我就完蛋了。我讓他們重新上課訓練,然後理解對身體的解放認知是什麼。他們訓練完之後,一個個面試,要他們談自己的事情,拉近我跟他們的距離,後來我認了馬邵君做我的乾兒子,因為發現他是單親家庭,父親就丟下他們母子,他媽媽有一次跑來找我,等於是把小孩交給我。他現在在新竹開牛肉麵店,然後生活也滿幸福的。

國:所以你在拍《孽子》的時候,其實心裡是有把尺,你想避免的事有明確規範出來,你不想重複落入窠臼的作法。那你如何給這些年輕演員什麼樣的範本,讓他們可以實踐你的追求?

虞:訓練完以後,我說你們現在知道了,就是心裡怎麼拋掉演戲這回事,去演你自己的個性,我會挑中你是因為看到你自己的那一面。我只要你演你自己,我不要你去演那個角色,你只是講那個話,是那個角色而已,你在戲中的個性就是你平常的自己,過度表演的,是不是他自己的表演一眼就看出來了,就會跟他講我不要這些。

不對的地方我當然講不要演,我就不要你演別人,演你自己的樣子,然後我跟他們聊天,知道他們的背景是什麼,所以我常常會用類比法,因為了解這個演員的背景生活。你看戲中馬邵君在後面哭的場景,當時我說一句話他就哭了,我說「你已經被你家裡拋棄了,你媽媽如果再走了怎麼辦?」你看他哭得多真,從頭到尾,他腦袋出現的畫面其實不是我劇情裡的畫面,而是他自己生命的畫面。

這是不得已,導演都是這樣子,才能逼出那個情緒。就是說你要了解演員他的過往裡面最痛的、最快樂的事情。他不是職業演員的時候,尤其新人你一定要跟他相處,像張作驥也是一樣,相處好久,然後一句話就打中要點,他的表演就是戲裡面要的,他只是情感的類比法,這只是個類比的過程。

所以每天都要跟年輕演員見面,每天都要受訓練,從早上到下午4、5點都會有培訓的課程。因為他們都那麼年輕,你要他們在家讀劇本,那是不可能的事情,對不對?所以大家來讀劇本,第一頁看完,「你講,如果是你,你會怎麼樣?」讓他的心境慢慢靜下來。

國:為何戲中沒有安排較為親密的肢體接觸動作呢?

虞:我們在裡面沒有安排接吻。我覺得男性在電影裡接吻,演員們應該是做不出來的。因為害怕,簡單來講是心理,如果他可以讓我覺得演得很自然,就沒有什麼不可以,可是我已經知道他們絕對做不出來。在那個時代、那個氛圍底下,不管他是不是同志,都做不出來的,他心裡就已經在檢視他自己了,怎麼可能會自然。

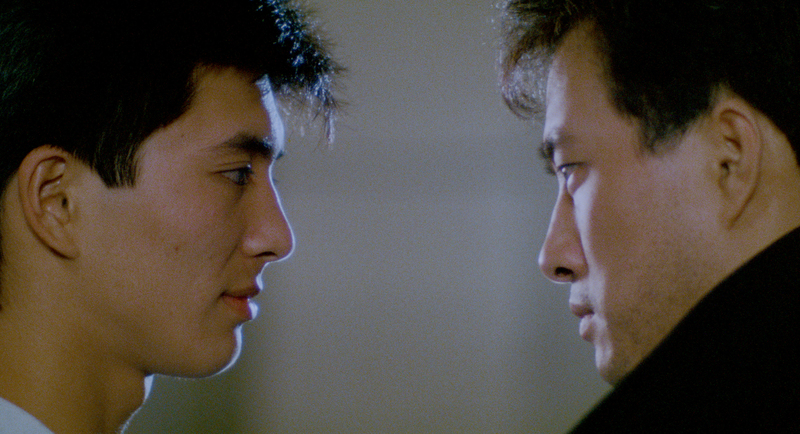

片中兩人最靠近的一個鏡頭,是龍子跟阿青在新公園碰面時,龍子靠近這樣一直看,幾乎鼻子都快碰到鼻子了,龍子一直看著阿青,阿青本來還有點那個(指正面迎上龍子的目光),後來在他(龍子)慾望的眼神下,慢慢低下頭,那個鏡頭很長,我覺得這樣子反而符合當時社會對男同性戀者的一種想像,跟情感的理解。

那個鏡頭很長,兩個人面對面,那個鏡頭就是要呈現邵昕情緒層次的多種轉變,然後才去旅館。所以我覺得那樣子就決定了,如果一吻,我認為就完蛋了,在那個時候也一定會被剪掉。而且就我的心裡來講,那個吻下去(的鏡頭),審查的人就算通過,但社會接受度是絕對沒有的,而且一定很難看,因為在那時的社會氛圍下,怎麼可能會接受姜厚任吻下去,邵昕說不定可以跟他溝通,因為是年輕演員,但你要姜厚任跟邵昕接吻,我想他自己都過不了他那關。

說實在,導演必須要衡量社會上可被接受度。我不是一直說,我希望我的電影儘量能做到雅俗共賞,要有商業性在裡面,這是我的原則,因為投資都很龐大,我沒有拍那種小家庭的劇,我從來沒有拍過那樣子的戲。《孽子》投資比較龐大,對老闆來講,找我拍戲他們也很有壓力,你最起碼要對得起他。

國:導演如何看待多年後的《斷背山》?你的想法是什麼?

虞:我說他們太晚了。《囍宴》就有接吻了,趙文瑄吻了那個美國人(指賽門,由米歇爾.利希滕斯坦〔Mitchell Wilson Lichtenstein〕飾),吻了一次,我不曉得當時觀眾的反應是什麼。如果現在我再來拍《孽子》的話,完全會是不一樣的畫面了。尤其是龍子跟阿青在颱風夜走掉,很像一般男女衝突場景,女性就會跑掉。那現在這個時代,他們兩人就是會有衝突,絕對是火爆式的決裂,因為時代不一樣了。那時候阿青的角色比較偏女性,他很哀傷地跑掉,哭得那麼大聲。當時邵昕配音的時候,他被我罵得最慘,因為他是男主角,要一直罵他才會哭。

國:導演為何當時決定以女性演員去演其中一位男性角色小玉呢?

虞:我們在招演員的時候她有來,性別認同上她覺得她是男生,在那時候她已經很大膽了。她是女性,但性別認同是男生,行為講話也很男生,可是又帶著一點陰柔。後來挑演員挑了半天,我認為她最合適了,動作就是很自然的樣子,反正她也長得像很可愛的小男生,胸部也平平的。而且因為她認為自己是男生,所以她跟年輕演員他們完全沒有隔閡,當性別認同一樣的時候,他們根本就是姊妹,要不然就是兄弟,根本不會有那個界線的,所以他們相處滿好的。

※本文為國家電影及視聽文化中心口述歷史訪談小組於2021年4月23日,於虞戡平自宅訪談。文章亦刊載於《Fa電影欣賞》第200期。

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與「全國最悠久的電影雜誌」《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。