精選書摘

二戰爆發,經歷東京大空襲,許多日本當地化石跟著灰飛煙滅、懸而成謎,一度以為消失的鱷魚化石竟於台灣現蹤;日本人早坂一郎在1931年,沿著菜寮溪探勘地質和尋找古生物蹤跡,不但發現鹿角化石,後來還引爆了「早坂犀牛」的轟動;而台南左鎮被暱稱「化石爺爺」的陳春木,他與早坂一郎又有何關聯?台灣挖掘化石之不易,驚險的「盜墓」偷取事件又成為眾人絆腳石⋯⋯這一路以來,參與研究、挖掘化石的前行者與收藏家們,又帶出哪些動人故事?

對化石充滿熱情的古生物學家蔡政修,自2004年參與運送爆炸的抹香鯨開始,直到2018年於台灣大學生命科學系擔任教職,他建立與主導了以古脊椎動物演化及多樣性為主軸的實驗室,打開時光機大門,同時進入化石收藏家的私人家門,循線探究台灣古生物化石。他將研究成果寫成充滿趣味性的台灣古生物大冒險:《好久・不見:露脊鯨、劍齒虎、古菱齒象、鱷魚公主、鳥類恐龍⋯⋯跟著「古生物偵探」重返遠古台灣,尋訪神祕化石,訴說在地生命的演化故事》。

本文為《好久・不見》第7話節錄書摘,經麥田出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。

「這件化石真的可以讓給我進行研究嗎?」我手拿著這一件看起來似乎不起眼的化石,但超級興奮!

確定拿到台灣大學生命科學系的教職工作後,即使2017年我人還在日本的國立自然科學博物館,進行最後的博士後研究階段,但也已經開始思考規劃於2018年2月開始,在台灣進行古生物研究的可能性,而恐龍的化石就是其中一個主要目標,因為台灣從來都沒有恐龍的化石紀錄。但問題是,恐龍化石說找就能找到嗎?台灣真的有留下恐龍的化石嗎?要好好回答這個問題,當然不能只是依賴《侏羅紀公園》(Jurassic Park)等恐龍電影,而是要回歸有證據的古生物研究工作。

2012年所出版的恐龍教科書《Dinosaur Paleobiology》指出,恐龍的定義是三角龍與麻雀的最近共同祖先與其所有的後代。有趣的是,全世界的古生物學家不斷尋找新的化石證據或是進行新的分析,三不五時都會有令人意想不到的發現來顛覆我們的認知。像是進行科學研究的人員們,基本上都會關注每週出刊的《科學》(Science)或《自然》(Nature)這兩本可以說是全球最權威、刊登最新,且對研究成果影響深遠的科學雜誌。2017年就有一篇文章發表於《自然》,嘗試推翻長期以來我們對於恐龍演化與其親緣關係的研究成果──其主要發現就是恐龍們很有可能不應該用「屁股」來進行分類,即是所謂的「鳥臀類」和「蜥臀類」這兩大類,而是應該分開看待原本都隸屬於蜥臀類中的巨大恐龍如腕龍、梁龍,與獸腳類恐龍如暴龍以及麻雀。這形成了獸腳類恐龍的暴龍、麻雀,關係上跟鳥臀類的三角龍與劍龍比較親近,而蜥臀類恐龍的腕龍和梁龍等類群,卻是自成一派。

換句話說,如果是依照2017年這一篇發表於《自然》的研究成果來說,原本我常用的2012年教科書裡所使用的恐龍定義:「三角龍與麻雀的最近共同祖先與其所有的後代」就不能使用了。因為這樣的定義,會將蜥臀類恐龍如腕龍和梁龍等超級巨大且迷人的恐龍們排除在外,而原作者巴倫(MG Baron)與其同事們也當然很清楚這樣的後果,所以在發表於《自然》的文章裡,就清楚地給出他們研究成果所帶出的恐龍定義:

The least inclusive clade that includes Passer domesticus, Triceratops horridus, and Diplodocus carnegii.

以上指的也就是:包含了麻雀、三角龍和梁龍的最小分類群。這樣的說法好像接近數學邏輯,像是在找最小公倍數一樣。但如果採用跟之前一樣的說法,就會是:麻雀、三角龍和梁龍的最近共同祖先和其所有後代都是恐龍。為了要能讓我們都知道的恐龍,皆被好好納進科學研究成果裡的定義,梁龍也被加進了定義恐龍的物種之一。但除了梁龍之外,麻雀這幾乎每一個人都熟悉、不陌生的鳥類物種,不論在哪一個恐龍定義下,都穩健地保留其關鍵地位,清楚地說明了所有鳥類都是恐龍,即使絕大多數的人都已經被《侏羅紀公園》等電影給「洗腦」,似乎無法相信與接受鳥類也是貨真價實的恐龍,但科學研究的成果,仍是會忠實地呈現出我們所得到的結果,與盡可能完整解讀其演化意義。

「分類」和「演化」常常是會被搞混的議題,因為這兩個在生物學相關的研究,極為根本和重要的領域是有直接的衝突,就好像我常在課堂上開玩笑地說著,達爾文(Charles Darwin)所建立的演化生物學,基本上就是要打林奈(Carl Linnaeus)的生物分類系統一巴掌,告訴林奈這樣的分類系統是有問題、會誤導我們理解與解釋生命史。因為如達爾文於1859年所出版,大概是人類史中最著名、影響力最為深遠的書籍之一,書名上就清楚說著:On the Origin of Species(物種起源),演化生物學想要探討的根本問題之一,就是針對物種是如何起源,也就是說物種並不是一直維持不變,而是會從先前一個物種一路「演變」成另一個物種,不像是「僵化」的分類系統,訴說著物種似乎就是一成不變的概念。

當然,分類系統所給予的任何一個名詞或名稱都很重要,因為這能讓我們得以更輕易和清楚地溝通與傳達彼此間的想法,才不會在討論時,雙方其實是想著完全不同的物種或類群,造成雞同鴨講的狀況。分類基本上就是一種「非連續性」的概念,而演化是一個將生命史連結起來、具有「連續性」的思維。我們也可以清楚地意識到,生命史是一個從生命起源直到現在並沒有中斷過的歷史,所以一定是一個連續性的過程,而不該是一個可以被切斷、被分割的自然史──除了特定的生物類群在某個時間點完全滅絕,確實是可以說這一個類群,在此特定的時間點停了下來。

有了對於分類和演化這樣的基本認識後,回過頭來思考鳥類與恐龍這兩個分類名詞的關係,就會輕鬆許多。每一個類群都有其起源,而最一開始、還沒有演化成我們所熟知的形態特徵時,我們基本上無法一眼就認出來。就好像我們不會說有古生代(中生代三疊紀前的地質時代)的恐龍,因為當時的爬蟲類還沒有演化出我們目前判定其為恐龍的形態特徵。但很多時候,我們很難有清楚、確切的形態特徵去尋找這些早期的化石紀錄──因為如我上面提到的概念,演化是一個連續性的思維,當然是無法切斷,也就是說我們依賴形態演變來斷定其分類地位,也當然會是一個連續性的狀況。

內容架構到此,想必不少人會很自然地發出一個疑問,那就是從恐龍起源之後,我們利用親緣關係來說鳥類們也是恐龍(因為麻雀就是被拿來定義恐龍的其中一個關鍵物種),那恐龍的關鍵形態特徵到底是什麼?我們真的能夠在鳥類上觀察到那所謂的「恐龍」形態嗎?

下次在餐桌上看到一隻全雞的時候,恐龍教室就可以登場了。在將喜歡吃的大腿拔下來的時候,也請注意觀察與大腿連接的骨盆位置與形態,會看到大腿與骨盆連結的地方,骨盆上有一個開洞──這一個看似不起眼的「洞」,就是判斷恐龍的關鍵形態之一!在解剖學上我們稱之為「open acetabulum」,也就是開放的髖臼。科學研究有趣、也很重要的地方就是可以被重複地驗證,不只是雞,如果喜歡吃鵝或鴨的話,也可以來觀察是否有這一個恐龍的特徵。當然,也別忘了下次到博物館參觀中生代的恐龍骨骼展覽時,多看幾眼、甚至將鏡頭拉近拍些近照,看看暴龍和三角龍等著名恐龍物種的屁股部位,觀察著同樣在骨盆上由腸骨(ilium)、恥骨(pubis)和坐骨(ischium)所圍成的骨盆開洞,然後跟身邊的人說明這一個「洞」的重要性,搖身一變成為一名從中生代的三疊紀來到現代,穿越了這2億多年來的恐龍專家。

更進一步,從親緣關係的恐龍定義來思考,不論是透過三角龍及麻雀,或是擴及到三角龍、梁龍和麻雀的最近共同祖先與其所有後代,鳥類在恐龍演化中是被歸進了獸腳類恐龍的位置(如大家所熟知的暴龍和異特龍等,都是隸屬於獸腳類恐龍),所以我們當然也可以在骨骼中觀察到,大家所熟知的鳥類帶有的獸腳類恐龍的形態特徵。

這次讓我們從屁股的骨盆往前移動看另一個骨骼結構,到了前肢與前胸一帶來找鎖骨(clavicle)。要找到鎖骨的話,比上述拔下大腿後觀察骨盆上的開洞更花一點時間、也要更小心一點,因為鎖骨是一個較脆弱、容易斷掉的部位。或許比較容易找到的方式就是先找到主要、大塊的前胸肉,這讓不少人滿足的大塊雞胸肉,是附著在有明顯突起、像山脈稜線前後延伸的胸骨。

確認了胸骨所在的位置後,再往前找一下,就會看到一個像V型迴力鏢的骨頭,這就是我們想要觀察的鎖骨──這一個鎖骨位於身體的中間,其實是左右邊的鎖骨癒合成單一塊骨頭,而這樣的鎖骨也就是獸腳類恐龍們的關鍵形態特徵之一。這左右癒合成V或U型的鎖骨,在解剖學上有另一個新的名稱「furcula」,又或是在英文的俗名中被稱為「wishbone」,也就是「許願骨」。會被稱為許願骨,最一開始是因為它會被拿來玩一個小遊戲,那就是一人拿著V型鎖骨的一邊、然後各自輕拉著這一塊骨頭,看斷掉時哪一個人所拿到的鎖骨比較大一塊,這一個人就可以許一個願望。對我來說,這一個許願骨身為現生鳥類,及其和已經滅絕獸腳類恐龍們的關鍵連接,完全展現了很多小朋友從小的心願,那就是讓原本被認為已經滅絕的恐龍們復活。古生物學家們遊走發現於遠古的化石與現今動物們的骨骼結構中,現在我們能藉由像是上述的骨盆開洞的形態,或是獨特的癒合鎖骨,來清楚判定鳥類確實是恐龍沒錯。所以不論是我們目前所使用的恐龍教科書,或是最新發表於國際間的研究成果,都會利用現生鳥類來取代其他滅絕的獸腳類恐龍,並給予牠們親緣關係上的定義,所以我們確實也可以說這一個許願骨,就讓我們將恐龍復活的願望成真了!

台灣目前所暴露出的地層,確實是沒什麼機會能讓我們去尋找與挖掘中生代的恐龍,但恐龍並不是只有包含了中生代著名的暴龍、三角龍或是梁龍等物種,而是不論在定義或是形態結構的特徵中,也包含了我們目前稱呼牠們為「鳥類」的生物,所以在古生物學中也常常會用「鳥類恐龍」,來精確表達出我們熟知的鳥類們也是眾多恐龍中的一分子。所以,我們回過頭來思考台灣的狀況,台灣的賞鳥活動或其相關的研究都算是很發達,因為台灣有正式紀錄的現生鳥類恐龍就有超過600種,而其中也有超過30種只在台灣才能看到的特有種恐龍。

我們腦袋的思考總是會被使用的名稱或名詞所影響,所以當用「恐龍」這一個名詞的時候,遠古、或是化石的紀錄與其證據,似乎就是一個很自然會被期待的下一步,但跌破大家眼鏡的是,台灣一直以來竟然連鳥類、或是我們也可稱為鳥類恐龍的化石紀錄都是「零」。

光是台灣目前有30種以上的特有種鳥類恐龍,比大家所熟知、地理面積更大的日本都還要多(日本目前現生的特有種鳥類不到20種),就可以預期台灣一定可以找到可觀的新生代鳥類恐龍化石。因為不只是數量的問題,而是會形成當地的特有物種,基本上就代表了牠們已經來到這一個地方,有相當長的一段時間(剛從別的地方來的時候當然還不會是當地的特有物種),但經歷了當地獨特的環境影響與其他生物共演化的歷程後,再加上已經適應了當地環境,「賴」著不走、就一路演變成只有在當地才能觀察到的特有物種──所以我們當然是需要找到其相關的化石紀錄,才能理解這些特有物種是如何、又是從哪一個物種演化成特有物種等令人著迷的疑問。

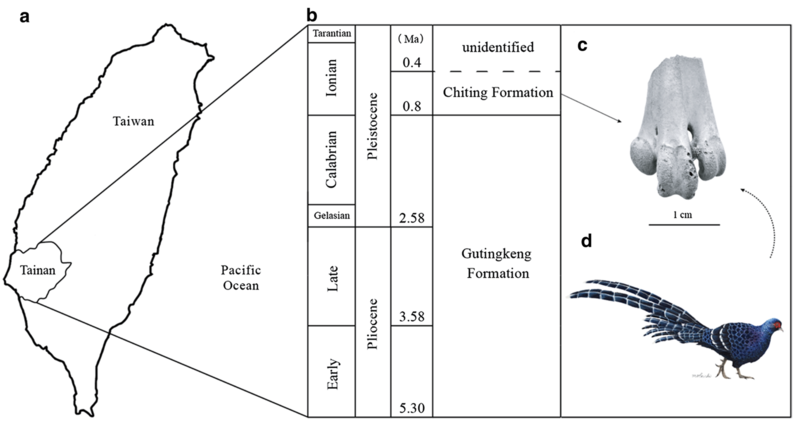

從台南的化石收藏家侯立仁先生手上接過來、我小心翼翼放進手中端詳的,就是能開啟台灣全新古生物研究領域的恐龍化石!台灣所暴露出來、能讓我們挖掘與尋找的主要化石沉積年代,是地質史中的「更新世」、也就是落在約250萬年前至1萬年前的這一個時間點,也將有機會可以讓我們理解,占據了台灣新生代天空鳥類恐龍的演化。

侯立仁本身也是一位大學教授,和我直接從事古生物的研究領域不一樣,侯立仁是美術系的教授,也因為侯立仁是美術系的教授,所以對於化石的觀察也極為仔細、到野外尋找化石也極為敏銳。目前已經超過80歲的侯立仁,從他在台南應用科技大學任教、到現在已經退休了20年左右的時間,超過了40多個年頭都持續在尋找與累積台南地區的化石──每一次我到侯立仁的工作室去拜訪他的時候,除了他不拘小節(像是常常光著上半身)、房間裡充斥著他帶有生命力的畫作,清楚地傳達出他那身為藝術家的氛圍之外,身邊也圍繞著滿滿的化石標本,每一次與他的談話中都還是能清楚感受到他不只愛化石、更對於化石所散發出那難以言喻的美,有著無法忘懷的情感。

可以說是近半個世紀以來的收藏,侯立仁所握有的化石標本──尤其是台南地區所發現的化石,基本上就是我一輩子研究不完的材料──如果能逐一而且扎實地進行其研究工作的話,那豐富度和精采性也將會讓台灣的古生物學在全球的舞台上站穩。但問題在於這些化石都是他的私人收藏,不是我說要進行研究工作就可以讓我隨興運用,因為要將其化石標本與其不為人知的演化意義,藉由研究工作呈現出來的話,該化石標本要能永久地典藏在公開的相關研究單位(像是我所任職的台灣大學或是任何相關的博物館單位),以提供給後續的研究檢視與確認先前的研究成果是否為可信的內容,畢竟包含了古生物學等所有的科學研究,都需要建立在可重新被檢視與推翻的前提下,尤其是不斷地顛覆我們對於先前的認知,才能更進一步揭開先前所未知的自然史。

一般來說,這樣的狀況有兩種方式可以解決:一種就是有大量的經費可以跟侯立仁直接購買、典藏於研究單位來從事後續的研究工作。使用購買方式的話,衍生出來的問題或許會有點像滾雪球一樣愈滾愈大,因為當化石脫離了我們了解其背後所隱含的生命史或自然史的相關研究,進入了如古董一樣被販賣、喊價,那似乎更像是私人富豪間金錢遊戲的商品,完全就是在不同的世界,基本上是古生物學家們難以觸及的領域。像是2020年有一件暴龍的化石標本在公開拍賣時,最後的售價來到約10億新台幣,某種程度更加鼓勵私人收藏家進行拍賣或販售相關的化石。因為那看似不可限量的龐大利益,會讓化石們更難以進入像我所任職的大學或相關單位被從事研究,然後將其背後不為人知的生命史,透過研究文章的發表及規劃相關展覽讓全世界的人知道。

另一個可能的方式,就是說服收藏家能將其化石標本捐給我們進行相關的研究工作。這樣無償捐贈化石給研究單位在國外算是常見,像是我在美國的研究伙伴哥德(Goedert, JL)找到的化石,除了會捐給位於西雅圖的華盛頓大學(University of Washington)校內博物館,也會捐贈部分的化石到我在台灣大學生命科學系的實驗室,讓我進行後續的研究工作。

私人自己到野外去尋找、甚至進行化石挖掘的工作,除了需要大量的時間,也不意外地會耗費相當程度的金錢──但對於願意將化石無償捐贈給研究單位進行古生物研究的人士,基本上都對於科學進展有著相當程度的認識、知道研究過後所產生的知識,是對於全體人類的貢獻,後續所能產生的知識經濟將比替化石貼上價格標籤還要更大。不過,隨著化石販售或拍賣的風氣發展,像是暴龍的價格來到將近10億新台幣,願意將化石捐贈的人士也不意外地會愈來愈少,因為販賣化石後能有的直接經濟收入,確實是不少人的第一考量──這樣的狀況也深深影響到我們在學術界中以有限的研究經費,來進行古生物的研究工作。

沒有太多的餘裕、也知道不可能也不適合用購買化石的方式,所以當有時間的時候,我自己也常常帶著我太太當助手,和剛開始學走路不久、三不五時仍需要我們背或抱的希美子,持續地前往野外尋找及挖掘化石。此外當侯立仁時間方便的時候,我會前往他在台南的工作室拜訪,說明我自己也會出野外,很清楚野外工作的辛苦,如果可能的話,希望能讓我提供微薄的野外經費,來換取侯立仁已經擁有的化石標本,從而有機會能藉由扎實的古生物研究工作與其成果,來跟大家說明台灣所發現的化石,也能有極為重要的自然史意義和全球能見度。

當時我人在台南左鎮附近一帶的野外尋找化石,時間大約已經是快要中午,炎熱的天氣讓我滿頭大汗,再加上沒有什麼收穫,實在是很需要找個地方休息,這時看到侯立仁來的電話,很興奮地接起來後,侯立仁也很爽快、簡潔地說有化石想要讓我看一下──我當然是二話不說回覆我人在台南的野外、東西收一收就會直接過去工作室拜訪!

已經數不清這是第幾次拜訪侯立仁的工作室。距離我一開始跟他提到我想要找台灣的鳥類化石有滿長一段時間,即使如此,我每次有機會跟侯立仁見面的時候,幾乎都還是會提到台灣一定有極為豐富的鳥類化石,但是到現在都沒有正式紀錄。所以我主要的目標之一就是鳥類的化石,再加上鳥類就是恐龍,相信開啟這樣的研究成果,就會讓更多人重視與了解台灣古生物學研究的潛力與價值。

從在野外準備回車上、一路開往位於台南市區的侯立仁工作室這一段路程,一直思考著研究台灣所發現的鳥類恐龍化石的可能性。如果剛好從車窗外看到我自己一個人邊開車、邊在傻笑的話,那就是在我的幻想中發現與發表了台灣第一件的鳥類化石。幾乎每次都是帶著這樣的心情前往侯立仁工作室,這一次的拜訪終於將我腦中的幻想活生生的具現化。

抵達後,沒有特別多餘的寒暄,侯立仁遞給我一個看起來就是日常生活中會用到的小盒子。打開後,我的眼睛立刻被一塊小小的、不怎麼起眼、看似很難會被聯想到恐龍的化石給吸引住。這一塊保存狀況沒有特別好、大小只有約2公分長和1公分寬、比我的大拇指上半部還要小的化石,我立刻就可以確認這是屬於鳥類恐龍的化石!

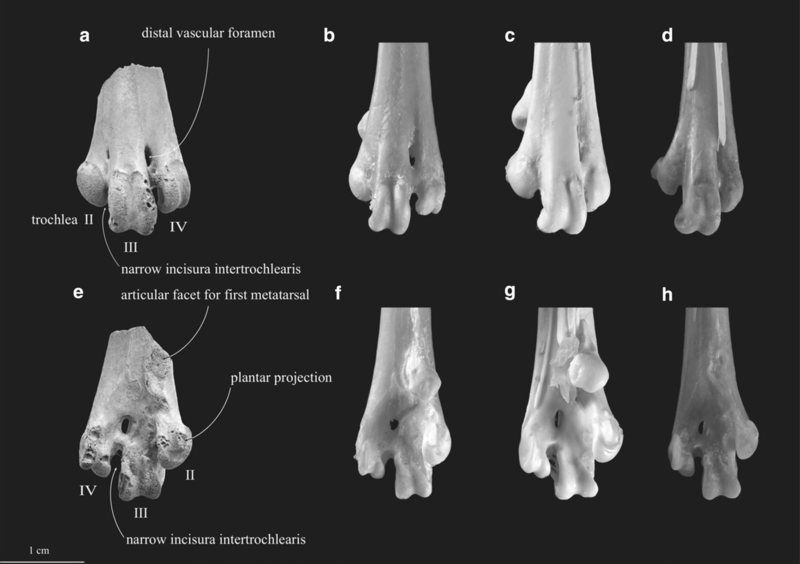

一邊很清楚的是斷裂面,難以提供較進一步可判斷的資訊,但另一邊仍保存著相當完整的關節面。有著3個滑車狀的關節面,就好像是將食指、中指和無名指彎成三分之一後觀察的形態。即使不完整,但這樣結構很清楚地向我說明了這是恐龍腳的跗蹠骨(tarsometatarsus,或譯成「跗跖骨」),保存的滑車結構就是緊接著腳指頭的關節面。跗蹠骨是一個在脊椎動物演化史中極為特殊的骨頭,因為跗蹠骨是由後肢(也就是腳)的跗骨(tarsus,或是俗稱的腳踝)和掌骨(metatarsus)所癒合而成單一塊骨頭。這樣癒合而成的跗蹠骨基本上只有在鳥類恐龍和部分的中生代非鳥類恐龍才有,所以看到侯立仁這一塊從台南所發現的化石,腦中的骨骼檢索表很快地就對應到了鳥類恐龍化石,再加上侯立仁所描述的發現地點,也很清楚可以判斷,應該是落在更新世中期的崎頂層,也就是大約介於40萬到80萬年前的這一個時間點。

幾乎是目不轉睛地一直盯著這一件化石標本,超級興奮地邊跟侯立仁解釋與說明,這件在台南所發現的鳥類化石的重要性,同時也不斷強調真的很希望能更深入研究這一件化石,並且將其研究成果與意義撰寫成能發表於國際間的古生物相關研究期刊中。因為如果接下來順利發表的話,這不只將會是台灣有史以來第一件正式鳥類化石;如我們上述所說明的內容,從更大一點的分類群來看,也可以說是台灣有史以來的第一件恐龍化石!而這樣的發現與發表,也相信將會替台灣的古生物研究奠下更深的基礎、引發後續更多的研究資源與人力,投入長期以來被忽略的台灣古生物研究領域。

侯立仁本身身為藝術家,對於化石的熱情,主要在於其迷人的形態與遠古生命的保存形式等和藝術有著某種異曲同工之妙的面向。而這一件化石標本在他極為龐大的化石收藏裡並不算是特別出色,甚至可以說很容易被忽略,但聽著我極為雀躍、滔滔不絕地說著這一件化石標本的重要性與學術價值等意義,或許打動了侯立仁,或許讓他也想知道到底這一件化石在我手中能發揮出怎樣的用處,侯立仁笑笑地說,「那這一件化石就讓給你做研究看看吧!」

「真的嗎?這一件鳥類化石真的可以讓給我進行研究嗎?」聽到侯立仁願意直接將這一件標本捐給我進行後續的研究,我手裡仍拿著這看似不起眼的化石標本,可以感覺到自己的身體很興奮地微微顫抖,清楚地知道這一件化石,將會替台灣的古生物學研究史,寫下一個極為關鍵的里程碑。

信誓旦旦地跟侯立仁保證這一件化石再過不久就會發表於國際間的研究期刊中──因為這一件化石將會是我接下來最主要的研究重心。小心翼翼地將這鳥類化石包裝好,從侯立仁工作室心滿意足地離開後,就準備跟著即將成為台灣首次正式發表的鳥類化石一起,一路開回我在台大生科系的實驗室。整個人興奮地幾乎就要飛起來了,但同時也緊張了起來,因為我清楚知道這並不是一個簡單就能完成的研究工作,而是有著極大的挑戰性,像是我實驗室裡並沒有足夠的現生鳥類骨骼或是相關的鳥類化石,能提供我進行下一步的詳細形態分析。

回到實驗室後,就是在我的工作桌上先清出一個大空間,提供給這一件超級珍貴、得來不易的鳥類化石,即使這一件只有大約2公分×1公分大小的化石並不需要太多空間。接下來便詳細地檢視其保存下來的形態特徵,同時翻閱我手邊所藏有的相關書籍和鳥類化石的最新研究文章等資料──但我實驗室裡的小小收藏庫,並沒有足夠可以直接進行形態比較與詳細分析的骨骼標本,讓我多次感到沮喪並且停下手邊的工作、掙扎著該如何才能將這一個研究更往前推進。以上種種困難,讓一開始從侯立仁手上接過化石那無法言喻的興奮感,很快就跌落到了谷底。

台灣現生的鳥類多樣性極為豐富,有著超過600種以上的紀錄和32種的特有物種。大家能輕易在市區、野外、博物館或相關的展示中看到現生鳥類們吸引人的外觀,與其生命史中演化出的那不可思議的羽毛結構。但問題在於台灣的自然史典藏中,對於鳥類骨骼標本的保存與收藏卻是極為有限,限制了我能將台南所發現的鳥類化石標本,與台灣現生的鳥類骨骼形態進行詳細的比對與分析。即使這一件看似不大的鳥類化石標本已經能夠讓我鎖定到一些可能的鳥類類群──因為像光是能有2公分左右寬度的遠端跗蹠骨,就可以判斷出這不會是隸屬於像麻雀一樣小而美的鳥類,而會是一種體型不小的鳥類!

靜下心來閱讀關於鳥類化石與其演化史,我滿依賴的一本教科書:2016年所出版的《Avian Evolution》(中文可以翻為:鳥類演化。和上述提到的《Dinosaur Paleobiology》是同一系列的古生物書籍)。這一本鳥類演化的書籍是由德國森根堡博物館(Naturmuseum Senckenberg)鳥類學門裡的研究員麥爾(G. Mayr)所撰寫。麥爾也可以說是全世界最知名的鳥類化石研究人員,其相關的研究著作超過300篇。如此大名鼎鼎的鳥類古生物學家,我沒有直接和麥爾見過面,但剛好我跟另一名同事提到我將會尋找與研究台灣的鳥類化石時,他跟麥爾很熟識,也有共同研究發表過,建議我提早跟麥爾聯絡。所以我其實在回來台灣不久後就有寫信給麥爾,讓他知道台灣到目前都還沒有正式發現過鳥類的化石紀錄,但我接下來的其中一個主要探索方向與研究目標就是台灣的鳥類化石──麥爾也極為爽快與快速地回覆很樂意幫忙,與一起進行相關的研究工作。

從侯立仁手中接過這一塊具有台灣古生物研究史中,極有代表性的第一件鳥類化石後,聯絡麥爾來一起進行後續的研究工作當然也是直接浮現於我的腦海中,但自己總是要先盡可能準備我們能完成的部分、而不是將所有的相關研究工作都丟給麥爾。畢竟可以想像他自己手邊也會是排滿了超多有趣的鳥類化石研究工作,不太可能放太多心思在我這邊,所以如果在這領域沒有充足的準備,整個研究大概很難會有進展。

自認為已經完成了我這邊能準備與確認的研究工作,立刻著手再次寫信給麥爾,但這次是已經有很明確的研究目標,因為這一件台灣所發現的鳥類化石就在我手邊,而不是最一開始那樣,只是有點空泛地說要尋找與研究台灣的鳥類化石。除了帶有相關的研究資訊,和可以清楚預見我們將會有一篇台灣首次發現的鳥類化石研究文章,麥爾或許也從信件中感受到我超級興奮的心情。我信件一寄過去,15分鐘內就收到了他的回覆。而就在我們信件來來回回的過程中,我也可以更清楚看出整體的研究內容與架構,麥爾就好像是我在鳥類化石研究領域中的指導教授一樣,點出與提醒一些鳥類化石研究的關鍵要點。

推掉了大部分不是絕對必要的工作,和麥爾聯絡上、討論與確認一些相關的研究細節後,並且也從麥爾那邊收到了與這一件台灣的鳥類化石,可進行形態比較與分析極為關鍵的標本資訊與照片等資料。我投入了大量時間在閱讀更多鳥類化石的研究文章,和分析鳥類的現生骨骼與化石形態,也開始撰寫這一篇即將成為台灣第一件鳥類化石的研究成果。沒有隔太久就將整體的文章初稿寄給麥爾,麥爾的工作效率和回信速度也都極高,完全沒有被當時的疫情給影響,我們迅速一來一回通信研究──沒有見過面的兩個人,基於古生物學研究熱情的交集,讓我好像回到了達爾文所處的19世紀,時常藉由書信往返的研究交流,只是我們利用電子信箱的速度跟當時比較,或許就如光速一樣的前進──讓我們在一個月左右的時間內,就將這篇文章投稿到在鳥類學研究極有歷史、於1853年創刊的《鳥類學期刊》(Journal of Ornithology)。

就如我們有充分準備所能預期的結果,這一篇台灣第一件鳥類化石的研究文章從期刊回來的審查意見沒有什麼大問題,我們立刻根據審查意見,隔天就將修改過後的文章送回期刊,也沒有意外地就被接受、準備後續刊登的排版和校稿等編輯工作。

文章正式刊出後,我第一個主要的行程安排就是帶著列印出來的、台灣有史以來第一件鳥類化石的研究文章,和這一件化石標本的3D列印模型前往侯立仁的工作室,好好跟他說明這一件鳥類化石標本,真的不是只有我說極為重要,而是已經經過了國際間嚴謹的審查機制、正式刊登於國際知名的鳥類學研究期刊中。

侯立仁很開心地笑了出來,接下來問了一個麥爾和我現階段也無法在研究文章裡明確回答的問題,那就是他所捐贈的這一件台灣有史以來的第一件鳥類化石,到底是屬於哪一種的鳥類?

一個好的研究並不代表能回答所有的問題,或許相反的,而是在解決部分問題之餘,也需要能引起更多有趣的疑問,來讓我們持續追尋與揭開更多未知的面紗。這一件只有保存了遠端約2公分長和1公分寬的跗蹠骨、而不是完整的跗蹠骨,限制了我們能從事的形態分析,但我們仔細的研究成果足夠說出這是一件屬於雉科(Phasianidae)的鳥類化石,和我們千元大鈔上的帝雉(台灣特有種)或是另外大多數人也不陌生的台灣特有種藍腹鷴類似,都是屬於雉科的鳥類。

有趣的是,雉科的鳥類在台灣目前所知有7種,包含了超過一半、總共有4種是屬於台灣的特有種,清楚指出雉科在台灣的獨特演化歷史。而這一件台灣首見的鳥類化石標本,也剛好就是隸屬於雉科的類群,開啟了接下來利用古生物研究來揭開其台灣特有種化的大謎題。

就好像剛好和我們這篇研究文章發表的幾乎是同一個時間點,有另一篇紐西蘭發現的鳥類化石研究文章,其保存的化石標本也同樣是只有跗蹠骨,但其跗蹠骨是完整的化石標本,而不像我們的跗蹠骨只有遠端的2公分。那一件完整的跗蹠骨化石標本就讓我在紐西蘭的同事命名了一種新物種的奇異鳥!更巧合的是,這一個已經滅絕但被確認為先前未知、生存於紐西蘭的新種奇異鳥,也是跟我們所發現的台灣鳥類化石一樣,是更新世的這一個地質年代,再次指出台灣也有極大的潛力可以發現完全未知的化石新物種──只是我們需要投入更多資源和心力,來尋找更完整的化石標本與其後續的深入研究工作。

說到這裡,侯立仁開心地默默拿出了更多他長期以來所典藏的化石標本讓我檢視。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。