精選書摘

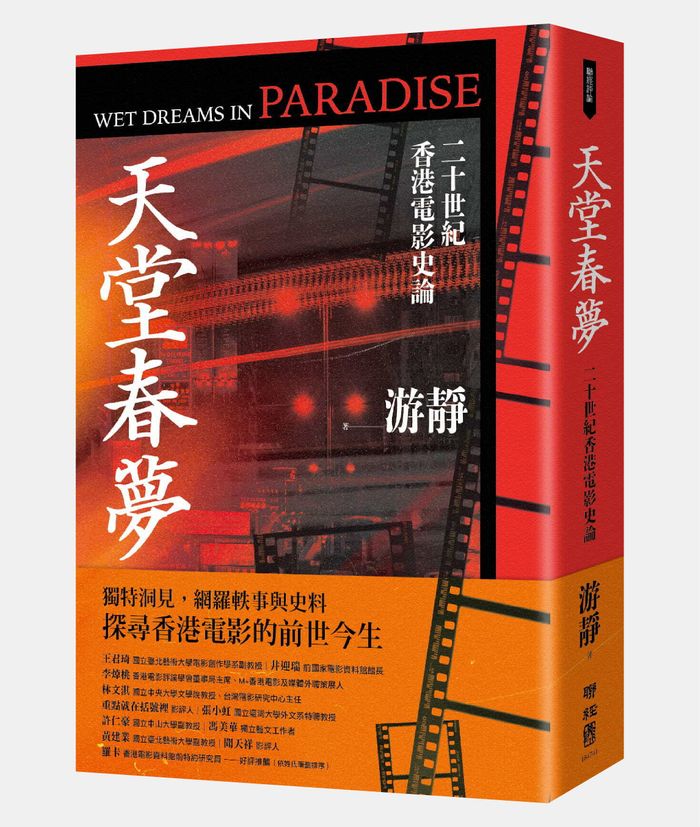

本文為《天堂春夢:二十世紀香港電影史論》部分章節書摘,經聯經出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。

電影是時代變遷的見證者。曾主編香港《電影雙週刊》、任教於香港嶺南大學文化研究系,現為中央大學英美語文學系專任教授的游靜,在《天堂春夢》一書中,重溯香港1920至1990年代的文化脈絡,爬梳大量原始資料,穿梭於電影個案解讀、影人自述,及時空政治脈絡分析;大歷史與微歷史之間,國、粵片兼論,細緻勾勒出香港百年璀燦光影,洞察歷史足印的偶然與必然。

透過回顧香港電影史,進一步深思過去耳熟能詳的電影、人物、性別角色、文化歷史及其構成,體味今天華語以致全球流行文化,如何依舊從這份龐大深厚的歷史遺產中取經。

從階級差異矛盾發掘笑料,站在小人物的位置表達對現代資本主義社會、科技文明的反抗,也是20世紀初全球喜劇電影的底色。值得注意的是,香港在大半個20世紀電影史的發展歷程中,其喜劇進路竟然從來沒有離開過這個關注。在80、90年代,大約1997年以前的10年間,在貼近當代社會呈現的同時,風格上卻回到中國敘事電影不注重發展情節的前現代階段,猶如嬰孩拒絕從母體出生進化成長,拒絕參與現代敘事電影的進程,如論者曾說「1980年代的很多香港電影有點像是一種雜耍表演」;「在文本形態上,1980年代的香港電影,尤其是這些電影中的喜劇電影紛紛表現出一種『市民狂歡』的文化特徵」。可以說,香港喜劇電影發展得最「成功」(在香港或/及亞洲最賣座)的時候,也是它最義無反顧、腦花四濺地生產出一次又一次,向歷史說不的(無)權力位置與機會,為觀眾開墾出最充分享受、徹底沉醉於自己挫敗感,叫時間幾近徹底停頓的輪迴時刻。我以為這也是為什麼在華語社會每年遇上公眾假期、重大假日,電視上又會重播這時期香港喜劇電影的原因──其受跨族群、跨時空的喜愛,歷久常新。本書的最後兩章,旨在向80、90年代的香港喜劇電影,致以最深的敬意。

本章首先透過重讀3部80年代中後期相當賣座、影響深遠的喜劇賀歲片,瞥見所謂「黃金」時代的香港電影如何建立另一種寫實,來構築、呈現與消費香港性,及其中隱含的階級、種族、性/別意涵,並進一步探索在香港身分出現前所未有危機的年代,香港電影工業如何回應,及協助港人消化重大社會歷史變遷。從這些案例也許可以瞥見,香港電影工業如何吸收並糅合了香港新浪潮及各種類型電影傳統的養分,迎合已經變天的市場遊戲規則。

1984年,鐘錶、時裝商人潘廸生找其好友岑建勳商議創辦電影公司,岑找來資深影人洪金寶(洪當時擁有嘉禾的衛星公司寶禾電影公司)合作。岑更網羅曾經與他共同創辦《號外》雜誌的陳冠中任電影策劃和編劇,宣傳主管是影評人舒琪。1985年,趁邵氏電影製作式微,德寶電影公司租用邵氏院線成立德寶院線,迅速壯大;又從新藝城挖來高志森、馮世雄、于仁泰、梁普智、姜大衛等導演。自1980年代中葉至1990年代初期,德寶集結一定的文化資本,與過去主流電影工業操作純粹從商業角度出發不同。隨著香港電影市場的中產化,德寶成功打造面向中產階層觀眾的電影。在香港1980年代,德寶與嘉禾電影、新藝城鼎足而立。

香港喜劇電影一直給人堆砌笑料加濫情橋段與誇張動作的印象,甚少被認真研究。跟歐美喜劇電影善於切入「普世」處境剛相反,香港喜劇片卻總是非常貼近一時一地的政治經濟現實。究竟運用笑料加濫情橋段與誇張動作的方程式,與港產笑片似乎同時達到的某一種寫實,兩者之間是否矛盾,關連在哪?本章透過細讀德寶的賣座片、影響廣泛的《富貴逼人》系列作為案例,幫助我們開始反思香港喜劇電影的類型特色,及其橫向的、與當時社會政治現實的關係。

與新藝城無論如何都要加入喜劇元素的出品風格不同,德寶電影類型上的投資可謂相當多元:警匪、驚慄、賀歲、愛情、藝術、政治諷喻,不一而足。然而在67部德寶出品中,票房頭兩名均為喜劇,為《富貴逼人》(1987,高志森)及《富貴再逼人》(1988,高志森),猶勝當年囊括最佳電影、最佳編劇、最佳攝影3項香港電影金像獎,並被譽為香港浪漫愛情片經典作的《秋天的童話》(1987,張婉婷)。在〈80年代香港電影市場狀況與潮流走勢〉一文中,羅卡根據1977至1989年間賣座前20名港產片收入分布的統計數字,指出從70年代末至整個80年代,「喜劇片(以喜劇為主要元素的影片)一直高據賣座首位」,可見在上世紀80年代香港,喜劇是電影消費主流。

「香港電影80、90年代出過許多系列電影,諸如《最佳拍檔》(1982─1989)、《五福星》(1983─1996)、《開心鬼》(1984─1991)、《黃飛鴻》(1980-1997)、《倩女幽魂》(1987─1991)、《殭屍先生》(1985─1992)、《警察故事》(1985─1996)、《富貴逼人》等,有的是大製作,有的題材新穎,要說最接地氣,和生活中離最近的莫過於《富貴逼人》系列,驃叔驃嬸一家人的喜怒哀樂代表著香港大部分家庭。」

《富貴逼人》究竟怎樣「接地氣」,離生活最近?香港大部分家庭不會中六合彩、不會遇上存款的銀行突然倒閉、到銀行提款又剛好遇上銀行被劫、家人突然宣布生癌又突然發現被誤診、女兒被綁架又自己逃出生天,等等。1990年羅卡與石琪訪問陳冠中,提到「80年代的港片確是有自己的一套敘事方式,如很多插敘,不講求首尾呼應與劇情的緊扣完整,敘事多線而跳躍,節奏急促等。有時外國觀眾未必看得明白,這種敘事方式卻能為華人觀眾以及東南亞市場觀眾所接受。這種特色,可能是傳統發展下來的。中國的章回小說和說唱文學正是這樣的」。他認為這些特色跟歐美傾向寫實主義的文藝觀要求結構完整、敘事統一與演員融合角色等迥異。

重新歸納香港類型片邏輯及文化特色,不以歐美文藝觀為普世標準,確實是研究香港電影非常迫切的思考進路。但中國章回小說和說唱文學之長於插敘及多線敘事,似乎還是與港產喜劇高度壓縮的節奏與人物傾向卡通化,避免深度的塑造,有相當大的差別。

為什麼港產喜劇的觀眾面對誇張失實、大起大落的情節依然會投射大量的文化認同情感,這種文化消費特色究竟是建基於什麼?陳海文曾把80、90年代的港片確是有自己的一套敘事方式,如很多插敘年代香港主流文化論述定位為三個方向:「豐裕」(affluence)、「求生」(survival)、「釋放」(deliverance);梁啟平稱這三種文化特質的並置與互補為「香港精神」(Hong Kong ethos)。

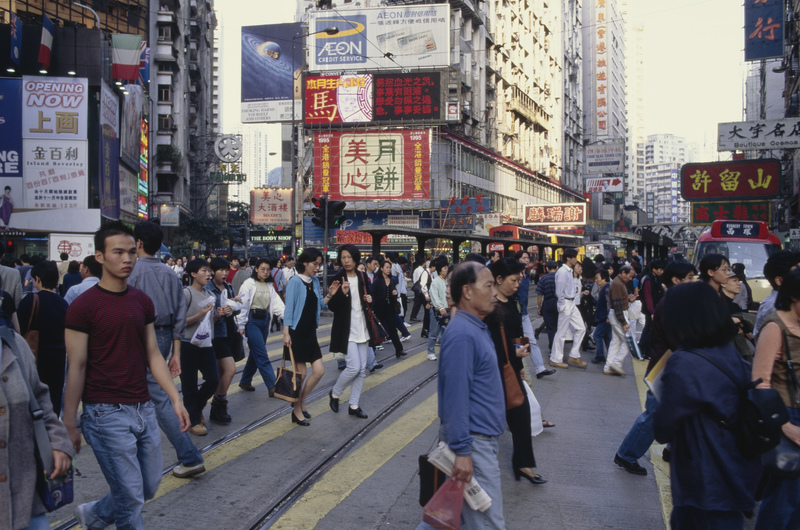

「豐裕」,是指自70年代中期始,物質豐盛的經驗在香港逐漸變得普遍,城市似乎是能夠提供無盡資源、可能性及期待/希望的大賣場。但同時社會中又有大量庶民在尋求改善個人生活、追求自我實現的過程中不斷掙扎;香港社會更在面對重大歷史難關下集體求生。活於尋求「滿足」與「存活」的矛盾氛圍下,流行文化──尤其是喜劇──擔當了舒緩緊張、釋放情緒的關鍵使命,讓現代都市看似黃金處處但要活在其中何其艱難,你我時刻在享受與挫敗之間擺盪的心理獲得平衡。

《富貴逼人》系列中的人物心理塑造正正是在「亢奮」與「挫敗」之間擺盪;電影中不斷重複擺盪的循環,猶如向觀眾提供一次又一次的心理強化訓練。驃叔(董驃飾)一家中六合彩後銀行倒閉,但片末政府注資銀行,於是富貴夢實現後落空又再(被)實現。《富貴再逼人》中驃叔被報館派往加拿大當總編輯,不單體驗語言及文化隔膜,上任後更發現原來海外華人報館除老闆外,只有他自己這丁(個)員工,萬事一腳踢(開始到完結都由一個人完成),不禁慨嘆仿如十多年前初搬進公屋時,有一切重新開始之感。至慢慢適應當地生活後,老闆又勒令驃叔一家回港,以致來弟(李麗珍飾)是否能繼續在加國完成學業也成為難題。驃叔與驃嬸(沈殿霞飾)只好帶著剛出生的兒子,一家人回到香港住板間房。但在最艱難時刻,驃嬸赫然發現中了加國的彩票頭獎,向昔日鄰居借錢回去領獎卻又經歷被劫。吃完飯沒錢結帳,一家人只好在餐廳做清潔工,最後發現擺烏龍仍然可以領獎。《富貴再三逼人》(1989,冼杞然、高滿楷)中,驃叔驃嬸領完獎回港後在銀行遇劫,於是一家又回到一貧如洗的狀態。最後來弟在澳門吃角子老虎機拉出300多萬獎金,保險公司也賠償給銀行,於是一家人又富起來了。

驃嬸中了六合彩後回家展示一頭染成七彩的髮型,驃叔立即奚落她為「北獅」,並加以訓斥:「現在你變了衣服的奴隸、化妝品的囚徒!」電影一方面呈現香港作為一個追求物質享受是人之常情、普世價值,人的價值受擁有的物質價值所決定的社會,另方面不斷提醒觀眾,這些享受的暫時,渴求的虛妄。驃叔驃嬸的塑造,一方面滿足了大眾在資本主義社會,想賺快錢、不勞而獲、盡快逃離受無盡剝削工人階級的渴望,另方面又不斷兜售儒家剩餘價值:「老公,看開一點,錢財身外物,財去人安樂,錢雖然是沒有了,但是我們現在也過得幾好,比上不足,比下是足有餘,對不對?」(《富貴再逼人》);「老婆,記著:我們做人就算有錢也不要聲張,不要炫耀,這次失而復得,真是大吉大利!」「以後我們要一家和睦,那就富貴逼人啦!」(《富貴再三逼人》)修身低調、反物質的價值觀雖然不是電影中大部分篇幅呈現的「現實」,但卻適當地為賀歲喜劇提出了莊諧並重、足以包容及緩解片中各種富挑戰性的,意識形態矛盾及焦慮情緒的圓滿結局。

在現代社會,要逃離挫敗感,首先要學做現代人。但電影又不吝提醒我們,到頭來,我們愈現代,愈挫敗。驃嬸在地鐵車廂內用手袋霸位然後向著來弟大叫:「這裡有位呀!」使來弟在眾人的凝視下抬不起頭來,拒絕回應媽媽愛心的呼喚。驃嬸作為難民第二代(對白時而夾雜上海話),中年草根婦女,即所謂香港「師奶」,她那沒被馴化、不懂自我規管的龐大身軀,在公共空間占據過多面積,也不按現代公民的本子操控自己的聲浪與行為。她的未/不夠現代,成為渴望現代的一家人的包袱。驃叔在喜宴上面對親戚互道移民情報,突然揑緊領帶一輪機關槍的大道理起來:「我們不打算移民!我們雖然是香港人,體內流著的是中國人的血,應該投向祖國懷抱;移民,是不負責任的行為。我們應該以不屈不撓的香港精神⋯⋯為實現祖國四個現代化盡一分力,所以我在此呼籲大家,留在香港,不要當人家的三等公民!」眾人立即低頭提匙喝湯,動作高度統一。驃叔經常挪用中國左派愛國主旋律話語來抗衡香港的資本功利主義主旋律,但兩極化言行充滿自我矛盾,光是他這個角色塑造就濃縮了香港過去至少40年的意識形態矛盾及精神分裂。沒錢時呼籲大家不要移民,中彩票後卻是家中第一個主張舉家移民,因為「君子不立危牆之下」。

移民是夢,富貴亦然。《富貴逼人》中驃嬸買完六合彩後,晚上夢見一家發了達:一家人身穿全白西裝禮服,在豪宅中舉行盛大派對,一切合乎香港庶民想像中的「西方現代」標準。驃叔泡在偌大的按摩浴池,驃嬸叱喝著一批非人化的僕役(「阿三」、「阿四」),可見電影對於逃離「逼人」現實的想像,是建基於向上攀升並壓迫其他人。但「大浪灣核電廠」模型作為宴會的表演項目卻突然失控並爆炸,全家被困,在生死存亡的危急關頭,全家也同時在打雷聲中驚醒。富貴夢即噩夢,夢想即夢魘,在這段寓言式的「插敘」中非常直白地揭示出來。緊接這段夢魘的下一個鏡頭,是金鐘站月臺上的人擠人場面;這樣的場景剪接一方面暗示夢想/夢魘的普遍性,作為香港社會打工仔的集體經驗,另方面也提醒觀眾,電影之作為夢工場,喜/鬧劇作為暫時宣洩的虛妄本質。夢醒時分,電影完了,你我不還是要回到追隨上班大隊擠入地鐵車廂內、把臉都擠歪了的現實。香港的壓縮現代性,正具體見於驃叔在地鐵玻璃上那張被擠歪了的臉。電影帶著觀眾走上一趟奇幻的「富貴」之旅,但卻無法逃離「逼人」的現實。不論貧窮或富貴,在電影(或現實)中,都是充滿壓迫的。

更「接地氣」者,是從夢想到夢魘的轉捩點,來自一副由小女孩招弟搭建的「大浪灣核電廠」模型,影射1987年開工、位於深圳大鵬半島,離香港尖沙咀僅51公里的大亞灣核電廠。那是鄧小平送給香港的一件「禮物」,所生產的電力7至8成供港使用,在籌備期間,有超過100萬港人聯署反對興建。香港,作為中國50年代反右、60至70年代文革的最親密旁觀者,又親身經歷了六六、六七騷動、中文運動、反貪等的清洗與創傷,倖存者心態一直為港式文化的主導元素,至80年代持續穩定的政治及經濟發展,加上中國改革開放,才使民心逐漸「落地」(然後就碰上六四民主運動的挫敗)。

《富貴再三逼人》中驃叔一家人從來沒見過3,000萬港元,所以特地去銀行提出來賞玩一番,後來驃嬸又引領各師奶好友再次為了賞玩紙幣而提款。今天看來,這個橋段直叫人想起數年前中國紅劇《人民的名義》(2017,李路)第一集中,小幹部由於出身農民,從沒見過很多錢,當官後把所有貪來的人民幣貯存在豪宅中,填滿壁櫃、床上、冰箱等,一毛不花。這兩段情節,把「錢」,在資本主義社會被眾人膜拜,被高度戀物化及景觀化的特質,荒謬得近乎悲哀地暴露出來。

班雅明(Walter Benjamin)的「漫遊者」(flâneur)常被挪用來描述香港人在五光十色的都市景觀中遊走,對街道既著迷又疏離的關係。然而,班雅明筆下1935年的巴黎購物步行街,構築了一個猶如活在夢魘下的迷宮,承載著歐洲人自以為先進的集體烏托邦夢想。班雅明認為,這種有著催眠作用的資本主義文明現代性,正正促進了歐洲法西斯主義的勃起。韓國社會學家Hong-Jung Kim(2018)挪用了班雅明視現代性為夢想/魘的「考古式」論述,與卡斯提爾(Manuel Castells)的「倖存政治」(Politics of Survival),來闡述韓國自冷戰以降所創造的「經濟奇蹟」,同時孕育著一種「倖存/求存者現代性」(survivalist modernity)。Kim認為,在朴正熙的反共軍法統治下,社會隨時進入緊急狀態的危機感從沒在國民生活中消失;以自我保存為中心價值的一種集體夢想/魘不斷被強化,成為普遍的文化及感情結構,也深深主導了大眾的道德價值觀。

中國元素,在電影中成為不斷滋養危機意識的符碼。片中以「大浪灣核電廠」模型爆炸一幕作為相當「重手」(heavy-handed)的劇情轉折,不單是對核爆幅射的具體生態威脅,更是對如孩童兒戲般的政治戲碼,表達龐大恐懼與焦慮。吳昊(1999)曾認為「危機意識」是使香港電影在六四之後變得有趣的元素,因為港人的心理騷動,影響了後六四時期港產片的主題、人物及影像構造。但如果以《富貴逼人》系列作為案例,則可見香港作為「危城」的意象,早在80年代中期已如泰山壓頂,故成就了「有錢有辦法,冇(沒)錢基本法」的名句。

《富貴再逼人》中驃叔驃嬸又搭地鐵(地鐵作為香港現代性符號,在系列中反覆出現),分別遇上台灣、菲律賓、越南人,電影一方面藉著刻板形象呈現他們來加強笑料及召喚前文提到的族群中心主義,另方面引出驃叔「幾時還我河山?」之嘆。接下來是一段重點描寫中港差異的插敘:大陸男誤認球型把手為跟司機對話的咪(話筒),嚷:「同志,下站下車!」然後大陸女對同伴一臉嫌棄地說:「空氣真汙濁,香港地下鐵真要不得⋯⋯香港有什麼好,人又多又醜陋,個個都瞎忙活!」驃叔向驃嬸在旁低語:「她瞧不起我們香港人,將來這些人統治我們,沒有一口好飯吃。難怪這麼多人移民。」嫌棄女的西裝男同伴卻反駁:「香港是高度繁榮,人忙是勤快的表現,我們應該客觀一點,香港有香港的進步,祖國有祖國的優點。」驃嬸立馬對他另眼相看:「後面這位先生多英明,將來由他統治,實冇衰(不會差到哪裡去)!」嫌棄女的氣焰從鼻子裡吐出來,繼續反港:「香港的東西那麼貴,是受資本主義的毒害,人又腐化、崇洋、貪錢,一定要重新整頓。」英明先生又矯正她:「香港是真正國際化的大都市,祖國的門戶靠香港人打開。現在我們是一國兩制,香港50年不變,現狀一定要保持。」驃嬸正在誇他,男女下車,臨走前男的一口痰就吐到驃嬸的腳上。最後當然是驃叔要蹲下來幫驃嬸刷鞋。

這段相當直白的警世場面,不但尖刻地寫出港人的觀察及無奈:中國80年代內部的意識形態矛盾,對港政策如何,成為中國鷹、鴿兩派對峙鬥爭的籌碼;更厲害地表達了港人面對回歸的憂慮不只是害怕無法維持資本主義的生活方式,與對被前現代化(如在地鐵吐痰)的抗拒,更大的恐懼來自被「瞧不起」及「整頓」,如驃叔恐嚇嗜賭的驃嬸要抓她去「勞改」。不過整個段落的結構是以「英明男」矯正「反港女」,驃嬸反駁驃叔作結;對中國的開明與包容,雖心存顧忌但不無希冀;這些都是來自在中國崛起前就有的香港庶民感情。80年代作為(後來)被追認的香港黃金時代,它的最開放部分,正是當時對中港關係的多元探討,如今看來,不論是放在香港流行文化鮮有直面政治論述底脈絡下,還是(後來)把香港簡化成反共基地等無視歷史的表述背景下審視,都彌足珍貴。而80年代香港電影中,各種就中國對港政策的預警,包括既瞧不起但又要這對外窗口,不管其如何受資本主義毒害又腐化,但一定要保持這隻國際化金雞不變,因為它打開祖國的門戶並能持續下金蛋,這些都成為香港往後50年的夢魘。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。