你很難沒看過杜琪峯執導的電影。

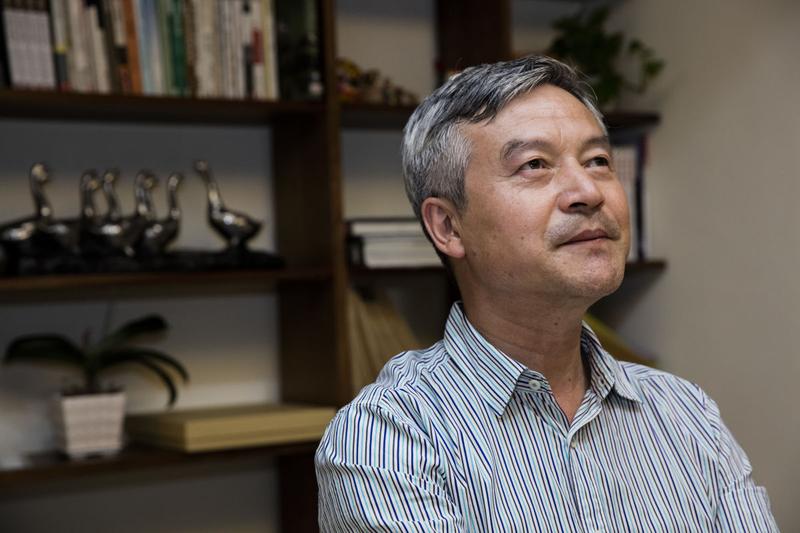

早期周星馳的《威龍闖天關》,警匪、黑幫與兄弟情義題材的《PTU》、《鎗火》、《黑社會》,都會感的《瘦身男女》、《單身男女》,甚至是《盲探》、《奪命金》、《華麗上班族》等類型電影,他的作品,一直都在。出生於1955年的杜琪峯,以他土生土長於香港的經驗與情懷,以他對人生與人性的觀察與感受,在時代的變動、政權的更迭下,交織譜就成從影超過30年、近60部作品的精彩。

舉起《PTU》裡的經典道具警用手電筒,燈光乍亮,隨著杜琪峯的手擺,暈光一陣炫晃,炫迷了眼,也晃鬆了嘴角,一出場時略顯緊繃肅殺的他,終於笑了。那場面,讓人想起《PTU》電影中段,飾演隊長的任達華率著一隊員警巡邏至可能藏有目標的大樓,黑暗無光中滿布未知,不知是敵是友的腳步聲響緊張著氣氛,直至搖晃的手電筒燈光清晰了同袍的臉,任達華才終於紓鬆了口氣。

然後,在高低錯落的閃燈齊發背景下,在炫晃後的餘影下,杜琪峯說起他成長至今的香港模樣。

在杜琪峯住過的九龍城寨裡,貧窮、黑幫集結,形色人種都有,屬於社會底層的生活樣貌與掙扎,他切身所見,「人們能生存、吃飽,甚至能唸書,是最要緊與基本的課題。」後來在他電影創作裡不時出現的宿命感,幾乎是從那樣的童年開始生根的,「你生出來,基本上沒有選擇,就已注定是從哪邊開始,這個人在這邊,那個人在那邊,那對一個人的成長、發展一定有影響的。」

杜琪峯說自己唸書唸得不好,上學很痛苦,17歲那年,他不再升學,「可能因為從小家裡沒有給太多東西,要出去看世界了、開始工作了,你會感覺什麼都很好,那種價值觀是:希望明天比昨天好,然後能開心、賺得到錢,就很好。」

第一份工作,他進了電視台,不是他「想要」,而是在現實限制下,「被選擇」的。「我那年紀、我那學歷,能做什麼?一,在電視台當信差,傳帶子、送信件;二是警察,我身高還夠;三是電玩公司學徒。第一個面試是電視台,那天是禮拜五,他們說若要我會告訴我,隔天,就收到錄取通知。」

所謂冥冥中有安排,生命自有出路,而最初下定了的錨的位置,絕對與後來的一切有關。是啊,那又是杜式宿命感的再一次驗證,杜琪峯豁然,「所以一個人會變成什麼模樣?真不一定。如果當年我不進電視台,我可能成為一個警察,成為一個貪污的警察。」他大笑。

不過,與其說杜琪峯的宿命感是悲觀的認命,不如說是積極的清楚自己。

杜琪峯這一回為了最新作品、台北電影節閉幕片《三人行》來到台灣,他聊起裡頭最後一場戲,一場華麗如詩、如舞翩翩的長鏡頭慢動作槍戰,長達10分鐘。那場戲,是前面70分鐘劇情推進後的壓力釋放,就像是鍋裡的水與料,沸騰滾開咕嘟嘟,不破開鍋蓋不得平靜的關鍵。

杜琪峯的《三人行》以醫院為一個鍋,將三個主要人物:警、匪、醫,與其他形色小人物都丟了進去,狠狠蓋上鍋蓋,悶著。其實拍警匪片,他是熟手,是教父級人物,1998年《暗花》、1999年《暗戰》、2003年《PTU》、2013年《毒戰》,形式不斷推陳出新,每部都有巧思妙招。但時代翻新了,他說30年來,大家拍的都已經差不多樣子了,「你追我、我追你,開打、搏鬥、爆破,我不再走這一路了,我希望這電影給多一點人物表現的空間,所以選擇一個壓縮的環境,把故事跟人物都濃縮在醫院。」

於是,當片中主角們對自己職業與信念的堅持開始對彼此產生影響,當層層進逼的現實壓力迫得主角們幾乎喘不過氣,杜琪峯以華麗槍戰畫面砰響一記警鐘,接著,他串進羅大佑寫於1982年的〈之乎者也〉,由王菀之翻唱的輕空聲嗓與槍戰血霧的慢動作激烈畫面共舞迴旋,衝突得浪漫。

「一般來講,槍戰結局都要很大聲,乒乒砰砰,但我要給的,是平靜,所以要演員慢動作演出,然後要一個天真的、無知的、純粹的聲音進來。我想大家停一停,可能想想:人哪,是怎麼犯錯,又不知錯,把錯再弄成大錯。」杜琪峯無意說教或給是非對錯一個定論,但他說,「停下來,上帝(或命運)有安排,總會有結果的。」

從片名《三人行》的「三人行,必有我師」,到〈之乎者也〉的歌詞意涵,都出自孔子,都是儒家傳統的思想精神,「這思想,幾乎誰都曉得,但每個人卻都在裡頭犯錯。」杜琪峯慨嘆,「現在的香港,真不是真的,假不是太假,這年代所出現的人的價值觀,究竟是什麼樣的?而我們讀書是為什麼?我們曾信奉的傳統道德,究竟是為了政治,還是為了人類,或是為我們的民主而存在?」

香港自97回歸後,經歷了連串衝擊,政治、經濟、教育,每個領域都面臨著變化,「我們怎麼樣都沒能擋住的,這是一個時代給我們的衝擊,這是一個機遇去了解,當世界改動成另一個模樣,我們又會怎樣?」杜琪峯強調自己說的不是共產黨或民主黨,「我講的是時代。身在動亂,要經歷、要過去,我認為這裡頭若有些什麼能維持住人與人間些微的結構,就是傳統的道德觀。如果失去,會是很大悲哀。」

杜琪峯是戀著故土的那類人,香港60年間的變化,他真切就活在裡頭,進步,是他所認為香港的最大價值,「人們從不守法變得守法,變得了解法律的意義與重要,而政府從當年的貪污,變得廉潔,生活的水準從不好,到後來人們開始買樓。」他認為,「香港,在我成長過程,是個人人有機會的地方,在彼此尊重、守規矩的前提下,各路人在這裡少有衝突,至少與美國比,少很多。」

他悠悠說起執導於2008年的《文雀》。林熙蕾所飾演的神祕女子,與任達華領頭的扒手集團,穿梭在中環與上環的街弄之間,而每一次女子的出現,只是為了離開。「香港就是這樣一個小島,讓大家可以飛來,留下還是要走都可以,都容許發生的,所以這裡有中國人的文化,有西方人的想法。」

因為濃濃戀著,相比其他同輩導演,杜琪峯北上中國大陸拍戲的時間晚得多,2011年的《單身男女》是第一部(步)。不熟悉、也沒把握了解中國大陸文化,是他的顧慮,「而且講普通話這件事,我就是比較差,當創作者不明白文化生活背景,作品很難講出不同的角度,講了,也可能會是假的。最後,在那裡,可能只能拍古裝片了。」杜琪峯笑。

不過,對杜琪峯而言,電影是生活的點滴,是時代的記憶工具,身為創作者,自然需要在不同時代與環境裡找空間、發聲,「我們活在這時代,才有這樣的市場。要找能平衡一切的方式,可以講到你要講的,也要吸引觀眾去欣賞,這種路,一定要走。」

譬如2005年上映的《黑社會》,英文片名為Election,表面說的是黑幫話事人選舉內鬥風波,實則又有「黑幫很早就開始選舉,香港竟沒有」的意涵。又如《文雀》,表面是神祕女子與扒手的邂逅,實則為中環天星碼頭被拆後,杜琪峯感慨一代的香港記憶被消失而做。

「我還在電視台工作時,常常要在外頭跑、送東西,每次聽到碼頭鐘樓噹噹噹響,就是船要開了,就要快跑,那感覺沒辦法忘記的。那天,我整個晚上睡不了,然後看見有一批年輕人也想守護著那塊記憶。我想,電影是有一些記憶的,只要這電影產生,就算不曉得後來有多少人看到,他依舊是記錄下了香港曾經是怎樣的。」長年與杜琪峯工作的編劇游乃海也肯定:「電影是一座城市、是文化的一個部分。」

杜琪峯說自己無法斷言香港的未來,但他不算悲觀,「每個時代都會出現不同環境,能生存就繼續,不能就停下,人類的生存發展史就是如此,要走哪條路,自己去選。如果,每個人做好當下的事,未來就會出現。」

說來,杜琪峯宿命又傳統,但他以為很多時候所謂宿命只是立場問題,是個人立場的選擇,「假如你以正義為立場,在每個該做或不該做的選擇裡,自然就會以公平正義為基礎。然後,就是夠不夠堅定,夠不夠相信自己的本意立場,這是每個人不同的,對或不對,只有自己可以衡量。

這樣的觀念,實現在他創作中成為一種不可撼動的同袍情、兄弟義,甚至是萍水相逢下的惺惺相惜,從1999年《鎗火》、《PTU》、2006年《放逐》、2009年《復仇》、乃至最近的《三人行》,一以貫之,也成了一種風格,「當然這中間會出現很多的錯誤、悔恨,也可能出現生機、機遇,就是一種『命就是這樣』,但那是浪漫的,為一個公義、為對得起某些人而為,這些人是浪漫的,是浪漫的。」

問杜琪峯,你浪漫嗎?你本人最靠近哪個角色?他又笑,想了一下,「其實,沒有誰接近我個人。不拍電影的我,最喜歡吃東西、行走,這幾年,多了看書。」關於步行,他可以一個人走4、5小時,那狀態,近乎修行,「透過步行,會感覺自己在一種催眠狀態,常常不曉得自己走了那麼遠,但那過程很冷靜,是集中思想去想事情的方式。後來這成了習慣,一直走路,汗一直流,時間過去,很純潔的自己。」

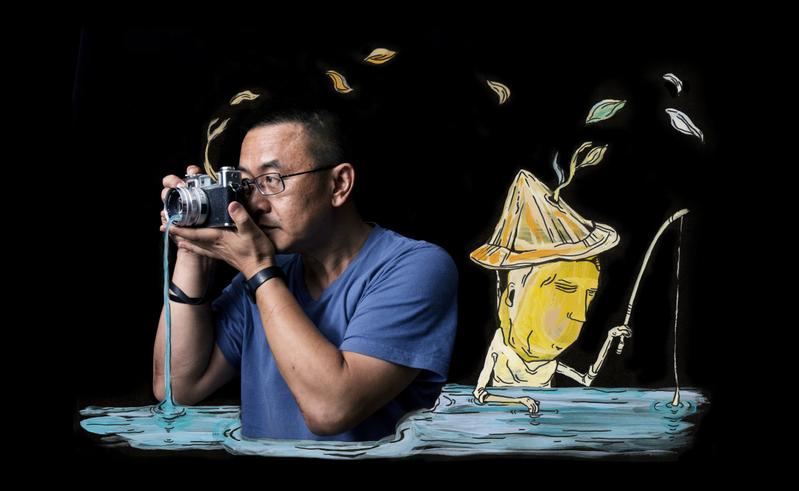

以前,不拍電影的杜琪峯也愛拍照,摸著10年前出版,記錄自己公司創作歷程的專書《銀河映像,難以想像:韋家輝+杜琪峰+創作兵團》,他翻著、指著,原來裡頭有好多都是他拍下的畫面,怎麼後來沒了?他頓了頓,「沒膠卷以後,我沒興趣了,數位相機很好,但我習慣膠卷。」原來,在大時代的變動下,杜琪峯也不得不變,但他沒忘記他口中的香港進步精神,每一部作品,他都還在挑戰自己,就像這次《三人行》的長鏡頭慢動作槍戰,而杜琪峯也沒忘,他是一個導演,他依然做著他的專業,在變動的時代流裡,平衡著、活著,等著未來的到來。

電影導演用影像敘事,反映社會與生活種種、取景街頭,一個個故事對話就此開展。街頭的故事同樣被塗鴉藝術家述說,以城市高牆作為畫布,一個轉角,瞬間上演電影戲碼。這次《報導者》推出一系列導演訪談,在影像上,與台灣塗鴉藝術家Candy Bird合作,跨界結合兩種影像敘事,複合出新的故事。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。