去年的金馬獎最佳紀錄片《大同》,在世界各國巡迴兩年多,話題始終沒有間斷過 。因為周浩的片子採取了一個不同於過去的標準,他不輕易下定論,他主張「混沌」,紀錄當下複雜多樣的中國。

中國的紀錄片導演中,極少像周浩一樣,能夠精準捕捉中國語境下複雜的人性樣貌。

周浩紀錄片作品《棉花》,追蹤一條棉花產業的生產鏈,鏡頭瞄準全球化經濟下,中國的採棉女工與牛仔褲廠工人,獲得2014年金馬獎最佳紀錄片;隔年,周浩的《大同》再次獲獎,這次他將鏡頭對準前任大同市長耿彥波,刻劃一位爭議市長的理想與自負,成為第一位蟬聯金馬獎最佳紀錄片的導演。

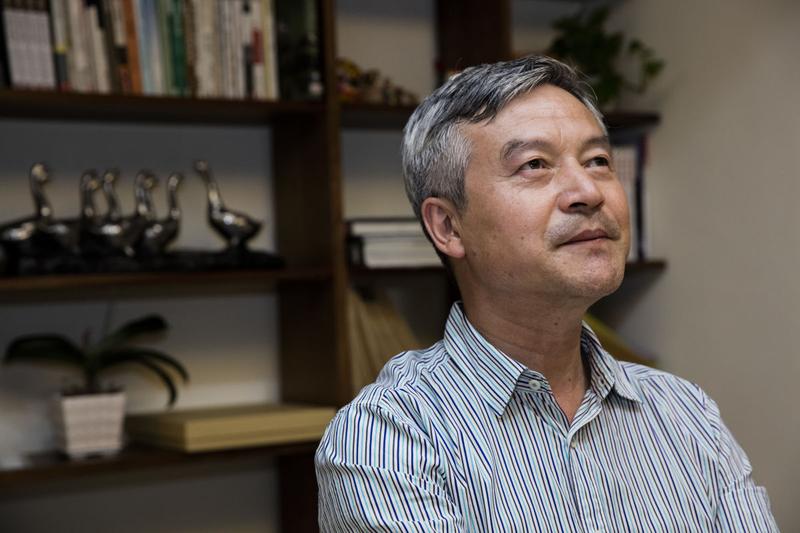

以人物故事展示大時代,與十多年的記者經驗有關。48歲的周浩來自貴州,他1992年起在新華社、《南方週末》擔任攝影記者,這讓他判斷中國社會的題材,總有獨特的切入角度,經常被稱為「記者型導演」。

如果中國的都市更新是一列轟然向前的火車,多數的紀錄片導演會聚焦在跌落車輪底下、被輾過的拆遷戶。但是,周浩卻將鏡頭對準這列火車的駕駛,因為「我一直更有興趣知道這個政府是怎麼工作的。」

《大同》講述2007年耿彥波主政下的大同市,展開大規模的拆遷與重建計畫,影響50萬人、佔大同市30%人口的安置計畫與30億美元的空前債務,這大規模的拆遷讓耿彥波即使離任數年後,名字仍在這座城市中被議論。

這部作品從2014年起,已在五、六十個國家展演,英國廣播電視(BBC)紀錄片頻道(Story Ville)與美國《紐約時報》的「觀點紀錄片」(Op-Docs)都播出。而《大同》也即將在台灣上映,這也是CNEX視納華仁第一部推上院線的中國紀錄片。

「我的片子裡,沒有絕對的好人或絕對的壞人。」周浩的鏡頭維持一貫的冷靜,讓他斬獲許多國際獎項,包括美國日舞影展(Sundance Film Festival)評審團特別獎與河流電影節(RiverRun International Film Festival)最佳紀錄片,評審團推崇其「刻劃耿市長的複雜樣貌,讓不熟悉中國政治的觀眾都能有更深入地了解。」

記錄複雜的中國,周浩不願簡化立場,紀錄片策展人,同時也是金馬獎評審的林木材認為這正是《大同》得獎原因,「(導演)讓你自己去評斷耿彥波的所作所為,但是其他的中國紀錄片會很明確地告訴你。」

紀錄片不會沒有立場,而是「我願意把我的立場放在後面一點。」周浩總不厭其煩地解釋,他認為「混沌」會是更理想的創作形式。「混沌就是凡事沒有絕對的對和錯,」穿著T-shirt、理著小平頭的周浩,一身輕便,坐在龍應台基金會的辦公室裡接受我們的專訪。幾個月前他坐在南京市的飯館,接到多年老友龍應台的電話,邀請他7月份到台北參加思沙龍的演講。龍應台給他的題目是「鄉村變城市,就好了嗎?」

在世界各國巡迴兩年多,《大同》的話題,始終沒有間斷過。因為周浩的片子採取了一個不同於過去的標準,他不輕易下定論,他主張「混沌」。

周浩說,「多數人需要別人下一個定義,這樣定義下來以後好像我們就輕鬆了,就放鬆了,就像很多歐美的片子;美國的觀眾是很懶的,他就需要你給他一個結論,你不覺得這很荒誕?」

在周浩鏡頭下的耿彥波就充滿「混沌」。支持者認為耿彥波是大刀闊斧的改革者,反對者則覺得耿是雷厲風行的獨裁者,究竟誰對誰錯?創作者周浩說:「在灰色的空間中,立場忽左忽右,反而更接近真實的樣子。」

這個強烈的人格和創作特質,左右著周浩人生的選擇。

「我後來不當記者,就是因為全世界的記者都有顏色,戴著有顏色的眼鏡。」周浩不喜歡記者剪裁框架,硬生生地將人物填入,「你死命告訴我這個東西對,我就有逆反心理,就反感了。」

混沌不只是他對生命的態度,也是中國此刻的狀態。

周浩記錄的正是中國從底層到上層的混沌,欲望與困惑、進步與保守、複雜與單純並存的國度。他拍攝的對象,涵蓋農民、毒販、醫生、警察和官員,都是中國社會的組成份子。他認為,不預設立場,才能理解主角們的理想與挫折,進而促成溝通。

話鋒一轉,周浩談起這幾年到台灣當紀錄片評審的感想,片子的立場太簡化。「現在的台灣都愛憎分明,愛的、恨的,就反對另一個。」周浩觀察,許多紀錄片只有一種聲音,但「健康的社會不是這樣子,那是不夠包容啊。」他曾受邀在台灣評審,其中一部談家暴的紀錄片,影片從頭到尾從受虐者的視野出發,沒有採訪任何一個施暴者的說法,聲音不夠多元。

因為台灣紀錄片工作者,往往立場太過鮮明,與周浩認為紀錄片應保有「混沌」的想法不同,所以意見不和的情況,也曾發生在《大同》的後製團隊裡。

林欣民是台灣剪接師,也是團隊裡唯一的台灣人,雖然剪輯經驗已經14年,《大同》卻是他首次接觸的中國題材紀錄片。

他回憶剛開始剪輯時,剛好碰上苗栗大埔事件,台灣的民間社會瀰漫著怒氣,處理到大同市政府強拆民房的素材,「我就想把更多抗爭的場面剪進去,」前兩個月,林欣民剪輯了八個版本,周浩看完後總淡淡地說「感覺不對。」

周浩希望呈現一種「拉扯」觀影感受,當畫面停在挖土機強拆時,呈現的耿彥波是鐵腕的獨裁者,但下個畫面他就批准了抗爭者的新房;同樣的,當你覺得房子被拆的老百姓很可憐,下個鏡頭她就跟市長討價還價了。這項說法,能夠說服林欣民。他也慢慢理解中國的抗爭特性,有突破不了的天花板,所有的矛盾收斂在角色的性格衝突裡,「每個人都是為了自身利益在做考量,我們想呈現這種利益的交錯。」

周浩鏡頭下的每個角色,不是非黑即白,而是有過渡的灰階。

該片成功銷售給英國廣播電視(BBC),不過,起初這部非典型中國紀錄片,在國際上的推廣並不容易,因為,與探尋更複雜的真相相比,觀眾更願意填入偏見的信息。

「以前關於中國的解讀,都是西方人的解讀,我們將給你們看見一個中國人的解讀,」周浩如此告訴BBC。他透露與BBC合作過程中的一個細節,國外一開始認為這是一部傳統共產黨官員「鞠躬盡瘁」的形象宣傳片,但《大同》的製片趙琦花了兩年時間,往來四、五十封信件,才說服了英國BBC投資。

不審判、不苛求,呈現人性的複雜,是周浩的紀錄片哲學。但是,不做評判,並不意味不做取捨。

周浩從2007年貼身跟拍耿彥波一年多時間,拍攝的素材長達300多個小時,最終剪輯出86分鐘。周浩每個鏡頭都在取捨,拍攝到的猛料要不要放進去,而唯一度量的標準就是:他不希望自己的影片成為證據,而對被攝者有傷害。

《大同》的拍攝,首次揭開中國共產黨官員的神祕面紗,即使片中導演不輕易做評判,整支片子仍觸碰了黨的敏感神經。為了不影響仍在山西省太原市當市長的耿彥波,周浩拒絕了五十多場國際影展的邀約,婉拒來台參加金馬獎典禮,面對訪問時也閃爍其詞,例如,當《報導者》問他耿彥波是否看過這部影片?他回說「應該吧。」「請你們見諒,今天我不能談太多《大同》的細節。」

另外,中國私下流傳的《大同》版本,有一段耿彥波在車中念心經的畫面,能展示飽受爭議的市長,仍需依靠宗教尋求平靜的內心,「導演在最終版本把這段剪掉了,」林欣民透露,因為周浩擔心在號稱無神論的中國,這段素材會對耿彥波造成影響。

周浩希望自己的攝影機,像釘在牆上的蒼蠅,靜靜地旁觀被攝者。不過,他畢竟是人,生命無可避免地與被攝者產生關係,並推著往前走。

他曾拍攝一個煙毒犯《龍哥》的故事,他們的交往越陷越深,龍哥找周浩借錢,一次通常200塊人民幣,十多年過去,龍哥因販毒被關,周浩仍不定期給他寄錢,金額變成一次500人民幣。「我是他在這世上唯一能要到錢的人,當你成為另一個人,在這世上唯一的寄託,你能怎麼拒絕他呢?」周浩說。 處理被攝者的關係,與掌握混沌的中國,這一切並不容易,需要強大的心理素質。

迥異於多數藝術家的顛倒作息,周浩的生活規律。每天中午準時做飯,晚上11點回房間睡覺,極少熬夜,有固定的運動習慣,每個禮拜打3次羽毛球。林欣民說,如果後製期間爭吵不下,周浩會拉大家去奧林匹克公園健行,或帶領大家在客廳練習瑜伽。

紀錄片在35歲才進入他的生命,入行時間短,卻充滿自信,「我要想做劇情片,肯定拍的比天註定好。(編按:《天註定》是另一位中國知名導演賈樟柯的作品,改編四個新聞事件,鏡頭對準中國經濟轉型下的小人物。)

同時,他以嚴格地紀律規範自己,他在14年內完成了10部紀錄片作品,平均每年一部,在中國獨立紀錄片界,周浩是相當高產的導演。

一年當中,周浩有一半的時間都在拍攝紀錄片,「生命總要被消耗完,去現場拍個東西,讓我有存在感,」他沒辦法接受兩三年不出作品,而且,待在廣州2週不拍紀錄片,他會混身不對勁,「拍片子是我的一種生活方式。」他說。

周浩的生活節奏明快,做飯、打球、睡覺、拍片,卻也能靜下心等待故事。

他花8年時間紀錄採棉女工,花3年完成《大同》,他說拍攝紀錄片的竅門,就是「等待」。

例如他最近拍攝留守兒童的故事,在貴州鄉下的中學,挑了一個男孩跟拍,平日裡男孩住校,什麼事也沒發生,直到週末他跟男孩回家,才發現他養了一條流浪狗,一週男孩會為他的狗做一次飯,「突然之間就他了,」男孩愛他的狗,但只有一天能為牠做一次飯,就像爸媽愛他,但一年只能回來看他一次,「你找到這種關連,故事就自然地流出來了。」

前3天什麼事情都沒有發生,但你要相信,第4天故事一定會出來,因為「老天爺從來沒有讓你失望過啊,」周浩說。

周浩的作品很少讓觀眾失望,但的確仍有人想藉由他的作品對中國政府施壓,但因為周浩總避免直指體制、不急聲呼喚解方,會讓少數讀者感到失落。

於是有人批評他性格犬儒,避免犯錯。

但周浩這麼形容自己:「我知道自己做不了一個改良者,我只能做一個紀錄者。」

從周浩的兩次轉職經驗,能看出他務實的性格。擔任攝影記者之前,周浩曾是個工程師,當他意識到自己沒辦法在機械設計上贏過其他人,他就轉行了;後來成為攝影記者,很長一段時間,他幫台灣《大地》雜誌發了一系列攝影圖文,發現當不了「藝術家攝影師」時,他再次轉職,成為紀錄片導演。

同樣拍攝中國城鎮化題材,《大路朝天》拍出工程裡的貪瀆與剝削,在中國成為禁片。去年冬天,周浩與該片的導演張贊波通電話,大意是說:張贊波以後只能多寫文章了,「他現在不能在中國拍片子了,我覺得犯不著吧。」周浩認為,沒有任何一張照片值得犧牲生命,「我還在中國拍片子,我是希望自己能一直拍下去。」

談話過程中,周浩看似樂觀,但聽來更像是在幫自己打氣。

問起他拍片子會急嗎?「急什麼,那些獎不都自己來找你了。」

再問他如何找到被攝者?「人群之中會有一成的人願意溝通,你一定能找到那樣的人。」

看似樂觀的周浩,很少吐露其深沈的無奈。他既要守住那個靜靜旁觀的態度,又如何能心急如焚地嘶聲吶喊。但如果有機會看完他所有的片子,那看似不帶立場的態度,其實堆疊著一抹抹淡淡的憂傷。

《棉花》的最後一個鏡頭,那些閃爍光芒的是覆蓋棉田的塑膠薄膜,棉農並沒有把前一年的薄膜拉出,因為再過幾年,土地就要廢掉了;《大同》最後的空鏡頭,是耿彥波留下未竣工的古城牆工程。這些畫面,其實隱藏更深的提問:用消耗的方式求發展,到底值不值得?

周浩只能在混沌的作品背後,埋下他對中國未來的渴望,同時小心地前行。

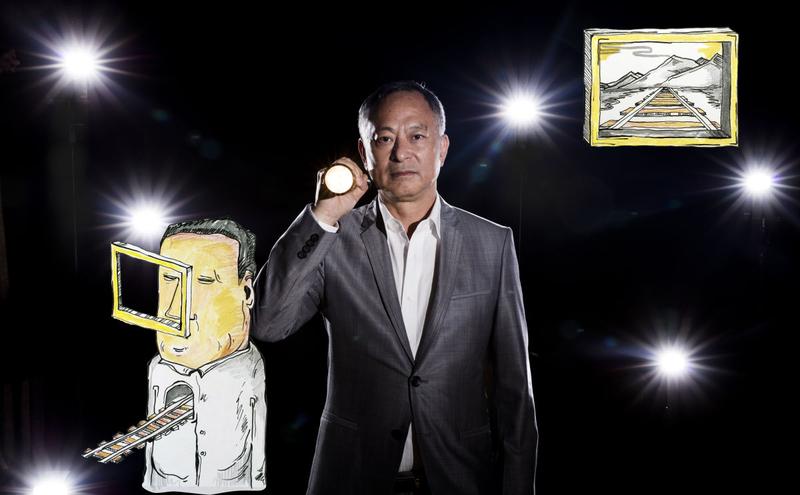

電影導演用影像敘事,反映社會與生活種種、取景街頭,一個個故事對話就此開展。街頭的故事同樣被塗鴉藝術家述說,以城市高牆作為畫布,一個轉角,瞬間上演電影戲碼。這次《報導者》推出一系列導演訪談,在影像上,與台灣塗鴉藝術家Candy Bird合作,跨界結合兩種影像敘事,複合出新的故事。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。