先後念新聞系和性別研究,滋養30歲的香港年輕導演李駿碩用社會性的手段拍電影,處女作《翠絲》對準跨性別者,今年入圍12項金馬獎的新作《濁水漂流》關注香港貧民區深水埗的露宿者,題材皆來自他學生時代採訪時接觸的事件。他在自己發表的文章裡,寫下這樣的信念:「電影是一種對生活的介入,這個時代下作者必須參與社會,才有說服力。」

入圍第58屆金馬獎項:劇情長片、導演(李駿碩)、男主角(吳鎮宇)、女配角(李麗珍)、男配角(謝君豪、柯煒林)、攝影(梁銘佳)、剪輯(麥曦茵、李駿碩)、改編劇本(李駿碩)、造型設計(潘燚森)、原創電影音樂(黃衍仁)、原創電影歌曲(黃衍仁)共12項

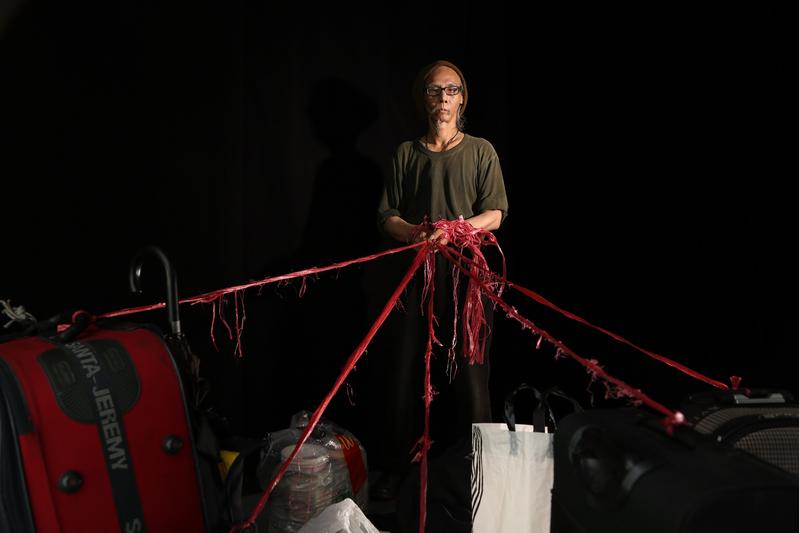

以香港深水埗露宿者權益為題、「2012年通州街清場事件」為藍本,描述香港政府於天橋下清場,未經事先通知便強行清收露宿家當,失去歸宿的他們在社工協助下控告政府,求一個公義結果。影片藉社會議題做背景,故事血肉深植創作者對香港當下環境體察。無家者身處社會底層,不計得失,只求政府一句道歉,追求的是無分階層之人性尊嚴。

李駿碩

30歲,創作歷程緊貼社會,學生時期就讀新聞科系,第一部劇情長片《翠絲》描寫跨性別人士心路歷程,讓袁富華獲得第55屆金馬獎最佳男配角獎;也讓惠英紅拿到第13屆亞洲電影大獎最佳女配角。《濁水漂流》為其第二部劇情長片,皆取材自他在學生記者時採訪的真實事件。他於2017年發行、描述新移民性工作者故事的短片《瀏陽河》,曾贏得香港mm2「新晉導演計畫」獎項,因而獲得mm2投資拍攝《濁水漂流》的機會,此片也獲2018金馬創投獎。對他來說,電影不只是藝術,也是與社會對話的媒介。

《濁水漂流》的創作源起,從香港深水埗9年前的一個夜晚開始。

2012年採訪、2016年撰寫劇本,到2021年電影公映,回憶通州街事件發生當下的演變至今,李駿碩記憶猶新,「雖然撰寫劇本的時候,我還有再回到通州街做資料蒐集,但是對我來說,第一次走進那個社區的經驗是最深刻的。之後的調查過程,大多是幫助我去梳理一開始的採訪經驗。」身為學生記者,採訪過程打動感受,在往後創作劇本過程中,最多能量都來自最初的採訪經驗。

「有一件事,我沒有放進電影裡面,卻讓我印象深刻,」李駿碩回憶事件發生當年,通州街的年輕露宿者之間,正流行一種新興毒品,有一個年長的露宿者告訴他,千萬不要去嘗試。「我那時候還是一個大學生,只覺得奇怪,我怎麼可能去嘗試(吸毒)?但現在回想,他或許是在我身上,看到了年輕版的自己。那位露宿者也曾經年輕、也曾經健康,只不過許多微小的選擇,岔開了我與他的生命航道。」

人與人之間,或許沒有這麼大的分別。交流經驗扎根於心中,數年過後,李駿碩整理體悟,展開《濁水漂流》的創作。

《濁水漂流》故事聚焦通州街天橋下露宿者生活處境,壓低戲劇性發展,以表現其生活樣貌為主軸。

「跟吳鎮宇合作,應該是很多年輕導演都希望獲得的機會,」李駿碩笑說,吳鎮宇、謝君豪與李麗珍都是資深演員,能讓他們在電影中發揮表演長才,當然會很好看。不僅如此,與演技派明星合作,另能借重他們個別的銀幕形象。

吳鎮宇在2000年以黑幫電影《鎗火》擊敗《花樣年華》梁朝偉、《鎗王》張國榮等強敵,奪得當屆金馬影帝,角色形象剛直易怒、義字當先。憑《南海十三郎》(1997)獲得金馬影帝的謝君豪,與1990年代「性感女神」李麗珍則曾共同演出許鞍華執導之《千言萬語》(1999),敘述香港社會運動時代脈動,李麗珍更憑該片獲得當屆金馬影后。三位演員皆資歷豐富,觀眾熟悉其過往作品,也就多出幾分投射角色的空間。

創作《濁水漂流》的時候,李駿碩有意地省略角色背景。輝哥、老爺與陳妹,在故事中偶爾會談及前塵往事,大多時候卻刻意將過去留白,不給予明確背景故事,是希望不要將露宿者的生命經驗定型。

李駿碩認為,資深演員的知名度,正好提供觀眾想像空間,演員過去飾演的角色,可以與當下的電影故事產生互文,「當然,我沒有用他們過往的特定作品來設計角色背景,那樣對其他作者不公平。不過,做為演員,他們的形象本身就會embody(體現)過去飾演的角色特徵。」李駿碩特別提及謝君豪與李麗珍,兩人都曾離開香港電影一段時間,現在重新出現在觀眾眼前,也為電影帶來更多火花。

資深演員之外,柯煒林飾演的年輕露宿者「木仔」則為電影提供一道不同風景。電影裡,木仔常保持沉默,總是吹奏著一只口琴,游走在露宿者社群中,形象帶有魔幻氛圍,不僅與主角輝哥建立起忘年友誼,更在電影結局成為輝哥心中對思念者的投射。在以寫實為基礎的《濁水漂流》中,「木仔」是李駿碩一筆表現性的筆觸。

「在第一稿劇本,我只是想寫一位年輕的露宿者,不說話,也什麼都不做,就在旁邊下棋,」談到木仔,李駿碩沉思許久。編劇過程中,木仔的相關描寫改動最大,李駿碩自然而然地順其發展,讓木仔與輝哥產生緊密關聯,「劇本是不斷改出來的,比方說,電影結局輝哥看到幻影,我最初沒有打算讓木仔疊合那個角色。這些想法都是隨興、沒有規畫,在改寫劇本的過程中慢慢形成。」在寫實為基底的《濁水漂流》當中,不受現實拘束的木仔,為李駿碩的創作直覺留下一筆鮮明印記。

銀幕再現露宿者生活,過猶不及都可能走味。星光熠熠的全明星陣容,一不小心就容易蓋掉露宿者的寫實基礎;以吸毒、偷竊為日常的生活樣態,亦可能引發不同觀感,尺度拿捏也是考驗。

李駿碩認為,只能呈現自己的角度與觀察,「在香港,也有些觀眾會說我美化劇中角色。每個地方的標準可能不一樣,我的所見所聞也不是事實全部,只能透過我的體會,呈現我的視點(point of view),而不是全景。」

電影故事中,李駿碩也由描繪記者、社工、學生等社會「關懷者」自以為是的制高點,令「被關懷者」反過頭來敷衍配合,強化露宿者需要的其實並不是「同情」而是「尊嚴」。然而,觀眾也難免不聯想,電影拍攝本身,亦是可能「權力不對等」結構中的一環。

李駿碩給出了另一個角度的思考。他表示,影片裡的安排,並非是批判報導的媒體或做服務的學生,而是從自身位置出發思考,電影裡的露宿者對這些關懷者或許語帶嘲諷,但對投身的學生來說,卻可能是改變的第一步。

「改變都有第一步,剛開始接觸的時候,你會很尷尬,不知道自己在做什麼、不知道該怎麼幫忙,可是你還是去(接觸)了。在這之後,你才會知道自己行為的位置。位置,position,這個字很重要,跟人相處、幫助與交流時,我們要知道自己的權力與位置在哪裡,都是不一樣的,」李駿碩認為,拍電影不是提出方法或是進行批判,而是呈現眼前的狀態,「就算是經過專業訓練的社工都會犯錯,我只能先提出發生過什麼事情,而不是給觀眾一個『該怎麼做』的方法。」

社會對於露宿者有諸多想像,但露宿者的聲音卻常只留在他們身處的小社群。電影中,輝哥感嘆香港景觀變化,李駿碩說,不只單純因為時代轉變,也在於露宿者,常有交通能力不足,無法離開自身區域的實際限制,「他們可能很多年沒去過灣仔、沒去過尖沙咀,他們沒有坐車的錢,只能留在深水埗。」

走進深水埗通州街天橋底,約有三分之一是越南船民,「他們是很大的presence(存在),在我拍《濁水漂流》的時候,我不能省略他們的故事,如果我省略,那會是一種representation(再現)時的暴力,」李駿碩表示,深水埗也曾有越南難民營,這些故事,都是深水埗歷史的一部分,對於留在香港,卻無法成為香港人的難民來說,應該有更多人去注意到他們面對的困難。

「露宿者的抗爭目前還在繼續進行中,」《濁水漂流》以2012年清場事件為底,刻意淡化時間背景。李駿碩表示,電影在2019年間進行拍攝,呈現的就是當下時空,「電影裡面的故事,不只限縮在當年,一直到現在也都在持續發生,我只想呈現『真實』的一段時間,並沒有特別要去拍過去的狀態。」

從2012年到今天,深水埗發生不少變化,李駿碩在《濁水漂流》中拍到許多新建大樓,都是在清場之後才陸續出現。

「當這群體在街上睡眠和住宿,打理其生活環境及照顧彼此,他們正公開展示其生存條件,並引證在經濟及政治領域均缺乏的平等關係。」──茱蒂斯・巴特勒(Judith Butler)

「比起藝術,我是社會性更強一點的人。我從新聞系所畢業,再去念性別研究,都屬於社會科學的範疇,而不是藝術。所以,我做電影也是用社會性的方法去做,」李駿碩認為,他比較幸運的是,現在觀眾對社會議題的關注比以往更高一些,他自己也不太用「市場優先」的思維去拍電影,而多去發掘自己認為重要的題目。

在《濁水漂流》將於本屆金馬獎競逐獎項之際,李駿碩沒有停歇,下一部作品企畫《眾生相》已經選入2021金馬創投會議。在探照多種不同議題之後,他接下來要回歸自身故事。公開自己男同志身分的李駿碩,將從自己與男友的開放式關係思考,探索男同志群體交友過程,拍攝一部更貼近個人生活的作品。

以藝術反映社會,也思考個人經驗。專訪過程中,有時沉思、有時謹慎,以自身位置提供有限回答,也有時露出坦率的笑。李駿碩在創作路上積累經驗,面對社會,有千絲萬縷的複雜面向,也見純真的熱情。如他在香港電影評論學會季刊《HKinema》中撰文寫下:

「在極端資本主義和非民主制度下,我們都是無力的。然而我們還是得繼續往死水裡抛石頭,願泛起的漣漪,有一天能成形下一波巨浪。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。