精選書摘

「我在帝國的首都北京生活了將近10年,我在那所經歷的一切只是讓我如此看待中國的一小部分原因。同樣重要的是我在中國邊疆地區所見證的那些人事物,那些地方包括香港、新疆、西藏和內蒙古,父親在中國時也與這些爭議地區息息相關。每一個帝國在距離其勢力重心遙遠之處行使權力的方式,都能讓人更清楚地看清其本質。我在伊拉克看到了美國的本質,而後也看到了中國的本質。」

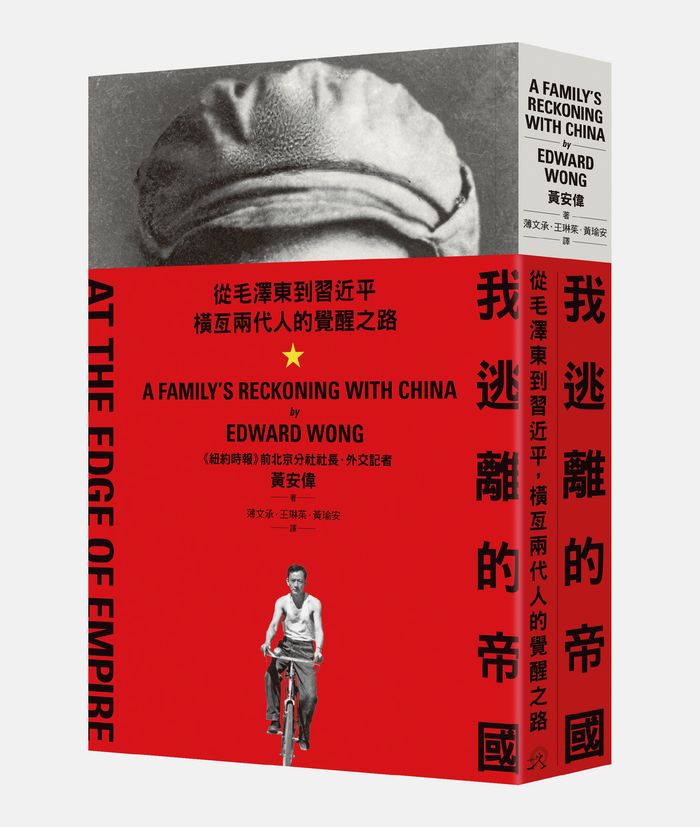

──黃安偉,《我逃離的帝國:從毛澤東到習近平,橫亙兩代人的覺醒之路》

黃安偉(Edward Wong)是中國移民的後代,他的父親黄沃强在美國的中餐館工作,看似平凡,但曾經加入毛澤東領導下的中國人民解放軍。生於香港的黃沃強,成長於二戰的日本占領時期,歷經國共內戰與韓戰,當時毛澤東帶著復興強大中國的承諾,讓他義無反顧地加入人民解放軍,跟著部隊從偏遠的東北滿州出發,沿著中亞邊境前往新疆⋯⋯直到1962年,黃沃強對共產黨統治失望,逃往香港、移民美國。

時序飛轉,時任《紐約時報》(The New York Times)外交記者的黃安偉來到北京工作,剛開始他對中國的經濟繁榮、地緣政治擴張抱有希望,更對自毛澤東以降「最強大」中國領導人習近平領導的中國,抱有民族主義情感。帶著這種對「習式新中國復興」的憧憬,他積極地展開在中國的報導工作,同時也調查父親神祕的過往。黃安偉目睹了新疆的民族衝突,也見證了香港的民主運動,在面對中美冷戰的十字路口,他逐漸萌生出屬於自己的看法。

本文為黃安偉著作《我逃離的帝國:從毛澤東到習近平,橫亙兩代人的覺醒之路》第18章部分書摘,描述他跟隨著父親的腳步,數度到新疆探訪父親紮營的足跡。本文經遠足文化授權刊登,文章標題與內文小標經《報導者》編輯所改寫。

父親和最初駐紮在這裡的漢族士兵就像是現代版的清朝駐軍。每一位在首都治理天下的征服者都必須在邊疆建立統治正當性。他們的軍隊必須令人畏懼,但也要為人民所接受。父親那一代的人民解放軍駐軍是共產黨內漢族統治者的第一波代理人。數十年後,到了21世紀,共產黨仍然在新疆的統治正當性上掙扎。

18世紀,清朝乾隆皇帝派遣蒙古察哈爾部到西北邊疆駐防。士兵們騎乘馬匹或駱駝長途跋涉而來,溫泉飯店附近主幹道上的石刻浮雕壁畫就描繪了當時的隊伍。察哈爾部在1675年起兵反叛,失敗後就被納入清朝的八旗制度。據說察哈爾部擁有成吉思汗流傳下來的御璽,因此被滿清視為重要的合作夥伴。滿清認為,在草原上其他蒙古部落的眼中,滿清與察哈爾部的關係會賦予清廷更大的正當性。北京中國人民大學的蒙古族與滿族歷史教授烏雲畢力格.孛爾只斤(Oyunbilig Borjigidai)告訴我,從成吉思汗、元朝的蒙古統治者到察哈爾萬戶(或部落)是一脈相承的。他說,察哈爾的地位和勢力遠遠超過其他蒙古部落。

我造訪溫泉縣時,當地政府正致力於推廣蒙古族的身分與文化遺產。街道上的標誌以蒙古語和漢語標示。鎮上博物館裡的地圖呈現察哈爾人的三波移民潮。在一面牆上,一首名為〈彩虹之門〉詩向這段歷史致敬。但這些文化保護政策在中國各地方政府之間有所不同,而且可能一夕之間改變。2020年,數千位來自內蒙古地區(新疆以東的察哈爾人傳統故鄉)的蒙古人抗議官員將學校的某些科目從蒙古語改為普通語教學。如今內蒙古的漢族人口占多數,這是清朝統治者從19世紀以來鼓勵漢人在此定居的結果。同樣的殖民化過程並沒有發生在外蒙古的土地上,外蒙古人說的是喀爾喀方言。在1911年大清帝國滅亡時,外蒙古的領導人宣布獨立。2020年內蒙古爆發的示威活動源自於晚清時期的律法以及共產黨的語言政策,這項政策幾年前曾在遙遠的西藏和廣東省等地引起不少抗議。旅途中,我觀察到祖父母與孩子眼裡的憤怒,也感受到老師、店主以及牧民眼裡的憤慨。帝國的縫線正逐漸鬆脫。

在我下榻的飯店,48歲的經理秀雲是最早一批察哈爾移民的後代。「我們蒙古人對這段歷史感到非常自豪,」我們在一樓喝茶時她提道,「我會說蒙古話,也可以讀寫。這裡多數的蒙古人都是這樣。」

她有位叔叔替報紙寫察哈爾詩歌,也會演奏「托布秀爾」(topshur),也就是西部蒙古部落流行的兩弦樂器。這位名叫馬德嘎(Madega)的叔叔經營一間製作托布秀爾的公司。但秀雲不確定這裡的察哈爾文化保存得有多好。要讓這裡的語言、習俗和集體記憶延續下去相當困難,尤其是對年輕的蒙古人來說。她有時候比較喜歡用自己的漢名,像是跟我聊天的時候。

在過去10年間,這裡每年夏天都會舉辦傳統節日「那達慕」大會(Naadam),當地居民會舉辦摔跤、射箭以及賽馬等傳統的蒙古運動競賽。去年(指2015年),負責在溫泉縣舉辦這項活動的官員將節日名稱從「那達慕」(這類節日通用的蒙古語名稱)改為「溫泉節」,希望吸引更多來自中國各地的遊客。8年前,我在蒙古首都烏蘭巴托郊外看過蒙古年度最盛大的那達慕大會。我看到年僅4歲的小騎師在草原上賽馬,體型魁梧的成年男子在草地上摔跤。男男女女都穿上閃閃發亮的絲綢長袍出來觀賞比賽,袍子上繡著祥龍和彩雲花紋。我不禁好奇,這裡的那達慕是否和我當年看到的一樣。

父親沒有參加過任何這類的慶祝活動。儘管他有時候會到鎮上走走,但他的生活範圍局限在山坡上那棟與同袍共住的泥牆住宅,以及他工作的木造辦公建築。父親經常眺望北方的群山。有人曾告訴他:「只要越過那些山,你就到了俄羅斯。」蘇聯統治下的哈薩克就在另一端。他希望有朝一日能去莫斯科看看。

我踏上溫泉縣的土地時,那棟房子已不復存在,曾與父親一起駐紮在這裡的士兵們也離開了。他們的孩子可能還在鎮上,與秀雲和其他察哈爾軍隊的後代一起住在這裡。溫泉這塊土地見證了一波又一波的軍事征戰,這段歷史也將流傳於世。

即便在軍旅生活的重重限制之下,父親卻感覺獲得解放,和之前在新疆待過的3個駐地不同。這是他待過最偏遠的駐地,甚至比他剛開始服役的阿勒泰地區還要偏遠。這裡的生活很簡樸,他的工作主要是務農,希望從土地中得到豐富的收穫。對父親來說,這裡距離蘇聯加盟國哈薩克很近,加上邊境兩側的山谷與高原多為哈薩克牧民,這讓溫泉縣感覺就像是個真正的邊境哨所。只要站在家門口,父親就能眺望北方,想像著蘇聯一側哈薩克土地上的生活,那裡住著牧民與軍人,而那些軍人也過著與他自己和同袍一樣的生活。

身穿黑色制服的警察指揮著年輕的維吾爾男子在艾提尕爾清真寺(Id Kah Mosque)前的廣場上排好隊。警方看起來是從喀什市中心的各個地方把這些人帶到這裡。警察仔細地搜身,然後讓他們排成一列,帶他們一路走到警察局。這就和我在伊拉克看到的美軍大規模圍捕一樣。那群人離開後,幾名警察留在廣場上,遠遠駐守在清真寺的另一端。這裡停著移動式警察站。

2016年12月,我最後一次以《紐約時報》分社社長的身分展開中國之旅。我想再最後一次造訪喀什,再看一眼這座綠洲小鎮。早在我到中國任職以前,喀什一直是我重要的參照點。我追溯了父親在新疆北部的生活軌跡,但我需要看看維吾爾族聚集的新疆南部正在發生什麼樣的變化。這裡曾是中國與歐亞大陸其他地區之間重要的交會點,我在17年間多次穿越這片土地,橫跨帕米爾高原並往返於巴基斯坦與中亞地區。更重要的是,這裡是一個受孤立的民族所屬的家園。

喀什老城區的重建已經完成,如今有了寬闊的街道和沙色的混凝土房屋。瓦礫和塵土消失了。民眾住進新的房子,晚上我看到整個社區的屋子裡都亮著燈。

但陰影仍然籠罩著這個地區。在這趟旅程中,我注意到最明顯的是警察持續不斷的監控。我一離開秦尼巴赫飯店,就有一位維吾爾人和一位漢人開始跟蹤我,兩位都穿著便服。成群結隊的黑衣警察在街上巡邏,隨機要求人們出示身分證明。我和法國攝影師吉爾斯以及我們分社的中國記者凡妮莎(Vanessa)一起造訪喀什,過去吉爾斯曾多次陪同我造訪中亞地區和中國西部。有一次,巡邏員警在露天食品市集攔下吉爾斯,要求他出示身分證明。吉爾斯出示護照後,他們才讓我們繼續前行。

在小鎮重建好的城牆上,我和兩位旅伴看到另一支街道巡邏隊的成員與一直跟蹤我們的兩名便衣警察搭話。這兩名男子停在通往城牆的樓梯腳下,一直在等我們下來。他們的徘徊引起了巡邏隊的注意。維吾爾族男子掏出錢包,向巡邏警察出示了一張卡片。

我們一從城牆上下來,同一批巡邏警察就要求我們3人出示身分證明。但我把旅遊證件留在我的飯店房間。他們叫我們等一下。接著很快就來了一輛警車,他們將我們帶上車。到了附近的警局,他們詢問了我們的身分和來意。先前一直跟蹤我們的年輕維吾爾男子很快就出現了。他自稱麥可(Michael),身分證上的名字是雷薩特.尤瑟夫(Rexat Yusuf)。他用流利的英語問我們在喀什做什麼。我如實以告:這是我回美國前最後一次以駐華記者的身分在中國旅行,我想再看看這個城鎮。

他看了看吉爾斯相機裡的照片。「不要拍任何警察或軍事建築的照片。」他說。

他們開車送我們回飯店,好讓我出示我的證件。我們路過城牆附近的一片草地。「我在那裡拍過婚紗照。」雷薩特說。在飯店裡,他說為了我們的安全,他會盯著我們。

「喀什對外國人來說可能很危險。我們想確保你們的安全。」我們離開飯店時,雷薩特和其他4名便衣警察跟著我們。我後來從其他外國記者那裡得知,雷薩特(或麥可)在他們訪問喀什時也跟蹤過他們。在街上,我們回頭看他和他的團隊時,他們就會迅速低頭看手機。

我在附近看到更多的移動式警察站。後來我才知道,在2016年,新疆當局下令在全區部署數千個移動式警察站,並指派數萬名警察來負責營運。當時,新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國剛從治理了5年的西藏中部來到這裡,他下定決心要將西藏嚴密的警察制度落實到新疆。

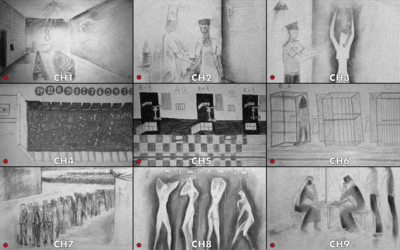

當時,他還開始在新疆地區打造大規模的拘留營和高科技監控系統,目的在限制維吾爾文化與社會。儘管有報導採訪了被關押在拘留營的維吾爾人家屬,也有外國學者針對衛星影像進行研究,共產黨起初還是否認這些拘留營的存在。等到證據累積到一定程度之後,共產黨開始聲稱這些地方是為了「教育轉化」和「職業技能教育」所設計。實際上,官員們利用這些拘留營試圖抹除維吾爾人和漢人之間的文化差異,並壓制伊斯蘭習俗。甚至早在拘留營之前,新疆地區的宗教習俗就已經產生了變化。在我第一次訪問新疆時,我看到女人戴著遮住全臉的面紗,男人蓄著長長的鬍子。但現在我看到女人只戴頭巾,留長鬍子的只有老人和巴基斯坦商人。

到了2020年,中國境外的分析師估計,在近4年的時間內,已經有至少100萬的維吾爾人被迫進入拘留營。在華盛頓特區,我遇到了兩位維吾爾女子,她們分別告訴我她們的家人在新疆失蹤或因無端指控而遭到監禁。美國公民茹仙.阿巴斯(Rushan Abbas)告訴我,就在她於華盛頓的研究中心「哈德遜研究所」(Hudson Institute)發表拘留營的演說僅僅6天後,她生病的姊姊和64歲的阿姨隨即在新疆遭安全人員拘留。中國的維安機構關押無辜的維吾爾居民,試圖恐嚇和打壓與他們有親屬關係的海外維權人士,阿巴斯就是其中之一。

另一位名叫雷汗.阿薩特(Rayhan Asat)的女子是哈佛法學院的第一位維吾爾族畢業生,她告訴我,她的年輕企業家弟弟伊克帕(Ekpar)在前往美國參加為期3週的國務院交流計畫後,回國就在烏魯木齊遭到拘留。這件事發生在2016年,也就是我最後一次訪問新疆的那年。雷汗說,她在2020年1月得知,法院以煽動民族仇恨的罪名判處他15年有期徒刑。在那段期間,中國當局不僅利用拘留營關押維吾爾人,法院也以異乎尋常的速度將維吾爾人送入監獄。《紐約時報》分析發現,在2017和2018年,新疆法院總共判處23萬人監禁或施以其他懲罰,遠超過過去數十年來的紀錄。這還不包括遭監禁在拘留營的100多萬名維吾爾人和穆斯林。

當局還採取了其他措施來控制維吾爾人。維吾爾女性在受訪時表示,官員強迫她們使用侵入性的避孕方法並接受絕育手術。這導致新疆部分地區的出生率急劇下滑。當局還強迫維吾爾人到工廠工作,更夷平了數以千計的清真寺和神殿。

2021年1月20日,也就是川普政府任期的最後一天,國務卿龐培歐(Mike Pompeo)將中國在新疆的作為認定為「種族滅絕」和「違反人道罪」。一些國務院內部的律師認為,這些行為並不符合種族滅絕的法律定義,但我認識的維吾爾維權人士卻對美國政府的舉措大加讚揚,後來上任的拜登總統也維持了同樣的立場。隨著中美關係惡化,中共對維吾爾人的壓迫儼然成為華盛頓當局的重要議題,但美國首都的官員們對此事的關注卻來得太晚了。早在美國的政治人物開始關注習近平對新疆的強硬政策之前,美國的駐華記者就已經看出了端倪。

在喀什的最後一晚,我最後一次漫步在這座城市。我走進一間賣地毯的店家,店主是阿布都.瓦哈卜(Abdul Wahab)一家人。阿布都是年輕的維吾爾人,我在之前的旅行時認識了他。他經常到中國東部的城市賣地毯。他現在正準備回喀什結婚,但飛機卻因為大霧而被困在烏魯木齊。今晚他的父親阿瑪德(Ahmad)負責看店。雷薩特跟我走了進來,其他幾名警察選擇在外面等候。

阿瑪德攤開一塊漂亮的藍色羊毛地毯,上頭有維吾爾傳統的紅色石榴圖案。

雷薩特站在我身旁仔細地端詳。「我覺得這塊地毯不錯。」他說。但他對阿瑪德開的價錢搖了搖頭。

這是我從雷薩特口中聽到的最後一句話。我走出阿瑪德的店之後,再也沒見過他或他的同伴。不久後我就離開了中國。吉爾斯告訴我,他在接下來兩次的喀什行又見到了雷薩特,但在2018年後卻再也沒有遇過他。這很奇怪,因為多年來雷薩特一直負責處理外國記者的訪問事務。一位年長的維吾爾警察告訴吉爾斯,雷薩特去探親了。我心想,雷薩特是不是被送進了拘留營或監獄,因為就連維吾爾官員或權威人士也難逃遭拘留的命運。許多像雷薩特這樣經常與外國人接觸的人最終都進了監獄或拘禁營,接受他和他同事所說的「教育轉化」。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。