今年2月與3月,中國政府連續兩波驅離駐京美籍記者,中美之間因貿易戰和疫情加劇的外交戰,讓新聞記者陷入前所未見的威脅。但如果把視野再拉深些,2012年對外媒記者來說已是一個重要的分水嶺,從「有紅線」到「處處紅線」,從「被請喝茶」到郵件、筆電、雲端硬碟都很可能被監控。

《報導者》採訪了數位日本、美國、紐西蘭籍的長期駐京記者,並盤點這些年裡中國與外媒間的互動變化。究竟,中國對媒體的控制程度與自己膨脹的民族主義間,有什麼關聯?習政權與外媒間惡化的關係,會如何影響讀者「看見」中國?

2002年到2012年間曾在中國駐點的外國記者,一定難忘那10年間,中國在政權的限制下,曾短暫騷動勃發的公共領域,不論是《南方周末》、《財新周刊》,或2009年開始活躍的微博,一種自由的氛圍在醞釀中。

那時FCCC有不少探觸各種言論底線的活動,前仆後繼前往中國採訪的駐點外國記者到了北京,就在老書蟲等地點密集交流。2019年底,老書蟲結束營業,人去樓空的違章建築,象徵了一個時代的結束。自由的破口,也慢慢被遮蔽。

中國日益惡化的言論環境,其實在2012年前後漸漸浮現。

2012那年,3個重量報導和媒體不約而同地遭到壓制:

總部在卡達的《半島電視台》(Al Jazeera)宣布被迫關閉駐北京英文記者站,該公司駐中國記者陳嘉韻成為1998年來第一位被中國政府驅逐的外國記者;當時不少人猜測她是因為劉曉波、中國勞工權益等敏感話題而被拒發簽證。

《紐約時報》(The New York Times)記者張大衛(David Barboza)撰寫的〈溫家寶總理家人的隱祕財富〉,讓當時《紐時》網站在中國被屏蔽,《紐時》記者的簽證也短暫受影響,外界認為頗有示警的意味。

而這種情況來到今年,更是炸了鍋。

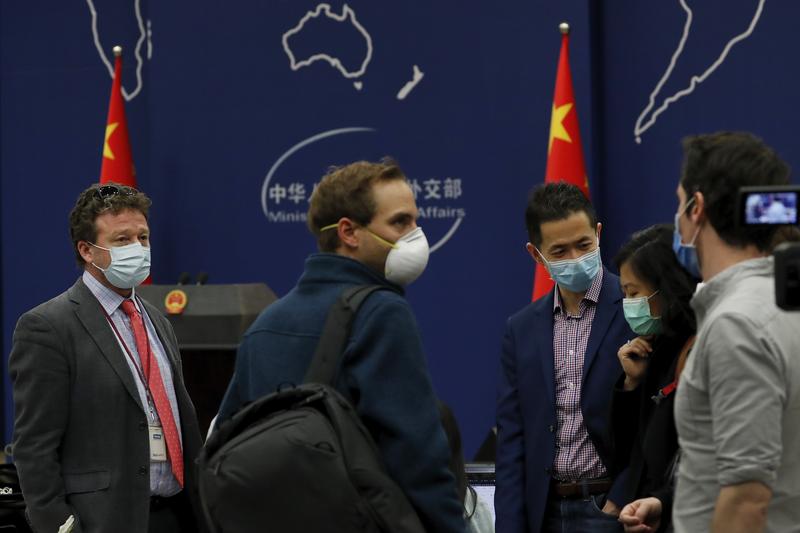

2月,先是《華爾街日報》(The Wall Street Journal)因該報的一篇評論 〈中國是真正的『亞洲病夫』〉(China Is the Real Sick Man of Asia),讓旗下3名駐京記者被中國政府吊銷記者證、被迫離開。而3月18日另一次更大的驅逐行動出現,中國要求《紐時》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》(The Washington Post)等3家媒體共13名美籍記者,交還記者證,並警告此後他們不得在中國、香港、澳門從事記者工作。

不少專家評論此次中國的大動作源自三個重要原因:一,對中美貿易戰的報復;二,對於美國在今年2月針對《新華社》、《中國環球電視網》等5家在美中國媒體,定位他們為外國使團(foreign missions),從事黨的宣傳而非新聞工作,而要限制中國籍員工的人數;三,針對近來COVID-19(又稱武漢肺炎、新冠肺炎)疫情,美中兩國互指病毒源自對方,川普更以「中國病毒(Chinese virus)」來指稱。這三個主要理由,讓中美上升至外交戰,甚至回到冷戰氣氛,新聞記者成為犠牲品。

《報導者》試著拼湊這些年的新聞記者在中國採訪的處境,我們跟數位在中國駐點多年的外媒記者訪談,從他/她們親身經驗裡,了解中國政府的媒體和輿論策略,以及共產黨對外媒態度的轉變,從中見證了媒體工作者在中國採訪遭遇的橫逆和現實。

44歲的費菲爾德(Anna Fifield)曾擔任《金融時報》(Financial Times)駐華盛頓、貝魯特、德黑蘭、首爾的特派記者,2014年擔任《華盛頓郵報》駐東京社長,2018年再前往北京分社擔任社長。這次驅逐的記者中,有一位是費菲爾德的美國籍同事。經歷多次進出北韓及伊朗等較極權國家,她說,過去中國政府的禁區很清楚,像新疆議題,但最近在中國採訪,即使一般不敏感的新聞也遭阻礙,「像是我日前因新型冠狀病毒爆發的關係,要採訪那些新學期得改由網路視訊上課的學校,但馬上受到北京公安的阻止。」

「中國政府相當明顯地希望外國媒體遵循中國政府教條報導,但這並不是我們應該做的事。我們應該要做的是公平地說出事實和真相,」費菲爾德說。

在中國待了23年的羅谷,目睹中國政府對新聞記者認識的幾個轉換。他說,1990年代剛到中國採訪時,因為身分的關係,記者很容易被中國社會或是官方認為他們真正的身分不是記者,而是為美國政府工作的代言人,所以剛開始要跨省分移動採訪,都必須事先申請;但在2008年北京奧運之前,這項限制被取消了,中國社會與官方開始了解到他是一位記者,並不代表美國的國家利益,「但是在習近平的時代,尤其過去5年,這樣的改變正在走回頭路,」羅谷說。

羅谷補充:「現在有人會認為我們是外國代理人,甚至還有人會視我們為敵人。尤其在一些政府機構,他們會認為我們正在詆毀中國的崛起,我們是中國的敵人。我很害怕這樣的狀況會擴散到社會中,讓中國人民也開始這樣相信。其實這是沒有必要的,但我感覺外媒在中國的狀況變差之外,中美關係也會愈來愈壞。」

從清楚敏感的紅線到任何議題都可能是紅線,是多數外媒記者的感受。過往中國政府驅逐個別記者,但今年是直接點名媒體直球對決。「其實記者很難去知道中國政府的紅線在哪裡。加上現在還有可能被中美關係不斷下降的螺旋給捲進去,你就有可能被逐出中國,這就跟你有沒有踩到紅線無關了,」羅谷說。

在中共建國前後,中國共產黨與外媒就長期處於曖昧的關係。國共內戰時,毛澤東運用西方記者來爭取國內外對共產黨的同情;1949年共產黨取得政權後,則驅離所有外國記者,但在1987年進入改革開放時,又開始迎接外媒。1989年六四天安門後有不少記者被迫離開,但在2001年進入世貿組織前,當時74歲的江澤民在2000年接受81歲美國主播麥克・華萊士(Mike Wallace)採訪,現身哥倫比亞廣播公司(CBS)的《60分鐘》節目(60 minutes),也是中國領導人「力用」外媒讓人印象深刻的一次。

當時在這場訪談中,華萊士和江澤民之間有一段對話:

華萊士:你對自由的媒體有何畏懼? 江澤民:我想所有的國家與政黨都有它們自己的出版部來宣傳理念。我們確實有新聞自由,但是如此的自由必須從屬並服務國家的利益。你怎麼能容許這個自由去傷害國家利益呢? 華萊士:你們在中國封鎖了網站,像是《BBC》、《華盛頓郵報》,為何要封鎖?難道你們不相信人們有能力從網路選擇材料並從中學習嗎? 江澤民:我們希望人們可以從網路學習大量有用的事物。然而,有時候,有些不健康的材料,特別是網路的色情,會對我們的年輕人造成巨大的危害。 華萊士:但那些不在《BBC》和《華盛頓郵報》上。 江澤民:它們之所以被禁止,是因為它們某些政治性的新聞報導。我們必須有選擇性。我們希望能盡量限制對中國發展無益的報導。

這個中國領導人接受外媒詰問的場景,在20年後來看,幾乎已成絕響。但這段訪談也透露中國共產黨數十年來不變且從未鬆動的立場:媒體是黨的喉舌,與相信新聞要報導真相、監督權勢者的民主國家,有著完全不同的想像。

2006年起曾代表日本《產經新聞》在北京駐點10年、目前是產經新聞社外信部次長、今年4月1日將外派台北擔任支局長的矢板明夫表示,過去中國需要外國資本,於是開放外媒進中國,這是因為外國人只相信外媒報導,「如果日本的企業想到中國投資,他是不會信《人民日報》的,他只相信《讀賣新聞》、《產經新聞》等媒體,中國的好壞必須由外媒協助判斷。」

《產經》在2017、2018年的中國兩會期間,被拒於門外,其中國總局長申請簽證也曾遭凍結3年以上。他們過去在北京有5個駐點記者,如今中國只給2個駐點名額。

在北京,「駐華外國記者協會」(FCCC)與「北京日本人記者會」是外國媒體重要的兩個組織。FCCC擁有40多個國家和地區、100多名會員,北京日本人記者會則約有15個媒體、近60名會員。這兩個組織不被中國官方承認,被視為民間非法組織,但又極受官方和外交部注意。羅谷說,FCCC在中國扮演相當重要的角色,因為記者一個人、或是單獨一間外國媒體公司站起來反對中國政府,那中國政府很容易可以對其施加壓力或打擊。由多數外媒集合起來的FCCC很活躍,他們會共同發表聲明或是有個統合的立場,避免中國政府的打壓。

新聞記者在中國採訪環境的惡化,在FCCC於今年3月2日最新發布的,一份針對114名駐中外媒記者的調查裡,可以明顯看出全面的變化。

這份名為「控制、終止與刪除:在中國驅逐陰影下報導」(Control, Halt, Delete: Reporting in China under threat of expulsion)的FCCC調查裡顯現,沒有任何一位外媒記者表示中國官方的控制情況有好轉跡象;中國官方透過簽證做為對外國媒體的武器,開始縮短駐地外國記者的時程。用各種明目張膽(brazen)的方法,影響外國新聞組織,並懲罰那些被中國政府認為無法接受的媒體工作者。

FCCC擔憂中國正準備驅趕更多的記者。《紐時》北京分社社長梅耶斯(Steven Lee Myers)在這份調查裡表示:「中國政府對控制的渴望,以及他們謹慎的監督,真的阻礙了中國說出該說的故事。」

而在國際媒體裡被僱用的中國員工(職稱通常是研究員或助理),也持續遭遇到各種多樣的威脅和騷擾,包括被拘留、被質詢、被威脅。媒體得增加對記者和助理的保護,包括訓練他們如何去面對有敵意的環境,甚至在中國認為敏感的日子,會送他們出國避一下。

這些來自官方的監控跟騷擾,大幅降低記者的工作效率。

費菲爾德就曾在採訪新疆議題時,遭中國官方跟蹤及阻擾採訪。她曾在入住新疆的旅館時,旅館櫃臺不經意地透露,前一天已有官員向旅館表示她將入住。她對中國政府瞭若指掌她的行蹤,感到不安。

而在近日疫情升溫的同時,外國記者也幾乎完全被限制在北京行動,矢板明夫說:「記者們幾乎不能離開北京,也不敢離開北京,透過小區裡、辦公室進出量體溫,他(政府)想讓你發燒,體溫計一操縱,是完全可以控制。」

在駐華外國記者協會(FCCC)2020年公布的2019媒體自由年度報告〈Control, Halt, Delete: Reporting in China under threat of expulsion〉中,針對來自25個國家/地區、114名派駐中國的外媒記者進行調查,有以下發現:

1.在中國採訪的禁忌地區:

外媒記者曾被告知以下地區不能進行採訪:新疆、西藏、中朝邊境、內蒙古、中國與東南亞國家邊境、中國生產鋼鐵的地區。

2.前往新疆採訪曾遭遇:

- 65%相信曾遇到假車禍或路障,導致無法到達採訪地點

而在順利到達新疆的人當中:

- 84%被跟蹤

- 68%在採訪受訪者時被監視

- 68%被阻礙進出公共場合

- 44%被強迫刪除採訪資料與照片

- 36%被旅館拒絕接待

- 4%被警方強行進入旅館房間

從新疆回到中國其他地區(北京、上海等地)後,有33%受訪記者被外交部「請喝茶」。

3.前往香港採訪曾遭遇:

- 17%在往返中國、香港時被阻攔

- 13%表示其中國同僚在往返中國、香港時被阻攔

4.中國影響力延伸到外媒在母國總部:

- 30%目睹過中國政府給予總部編輯台施壓的跡象

資料來源:〈Control, Halt, Delete: Reporting in China under threat of expulsion〉

而之後,中國黨媒以嶄新活潑的方式出現,不但出遊戲、漫畫吸引年輕人,2015年左右,《人民日報》、《央視》等黨媒開始用網路語言與90後小編來經營微信公眾號,談論國家大小事。

中國的大外宣也快速起步。2019年無國界記者聯盟發布〈中國追求的世界傳媒新秩序〉報告,檢視過去10年裡中國如何把媒體集權輸出世界各國的做法,包括收購與投資外媒、購買外媒廣告,同時以威嚇和騷擾灌輸「正確意識形態」等。

羅谷認為,大外宣是否成功,他無法判定。但以近來COVID-19為例,中國先是讓李文亮這樣的人噤聲,現在則到處宣傳他們強力對病人進行隔離、結束隔離或是復工等狀況。中國政府利用外交人員在國際網路上宣傳,還有政府人員在國內網路宣傳,就是希望人們忘記這個病毒爆發最初的起源。

羅谷也批判世界衛生組織(WHO)在這次COVID-19的處理上,刻意忽視台灣2019年12月警告可能的人傳人危機,甚至WHO太晚宣布全球大流行的原因,都無庸置疑是因為中國因素。

短期來看,此次事件是中美關係的惡化延伸,但長期來看,轟出不喜歡的外媒、壓制中國內部勇於說出實情的知識分子和記者、重新定義新聞和真實,也是源自中國膨脹的民族主義。

「我認為與其說北京對美國報復,不如說是對中國內部的問題。這疫情的後續是中國政府正在編織一個巨大的謊言,連病毒也『入黨』了,湖北省19日只有新確診0例,在湖北8萬確診感染源居然一個沒有傳出去。而習(近平)去了方艙醫院,病人就都好了,49個人一起出院,好像幼兒園大班畢業式紀念合影。這些跡象都太不合理,」矢板明夫表示。

中共為了回應膨脹的民族主義,盡全力壓制官方不樂見的新聞。未來對外媒記者來說,採訪中國更為挑戰。

要如何從逐漸閉塞的環境裡帶出真相?

矢板明夫的想法是,此次大規模驅逐記者,可以說是中國改革開放正式結束的一個訊號:關上家門,完全回到毛澤東時代。當一個國家獨裁與鎖國,記者反而在裡面變成人質,他認為,記者不是只有在(中國)裡頭才知道真相,只要人脈還在,未來在外部觀察和採訪還是能進行。

而羅谷認為,在中國的外媒記者不是因為想賺大錢才去中國從事新聞工作,他認為記者不會針對特定議題自我審查,只是有些故事沒有進到中國內部,是沒有辦法做的。對記者而言,從中國內部或是外部來看是不一樣的,如果想在中國內部採訪,就要有可能被驅逐的準備,而且通常沒有再回到中國的機會;就算那些(對記者的)指控不正確,記者們仍難以改變這個狀況。

在中國這塊土地上,曾經一度綻放自由和獨立言論的可能,2020年春天的這一重擊,究竟斲傷了外媒、外國記者,還是中國?

對一個國家和社會來說,只有自信才能容得異議,讓有權者反省,讓公民社會茁壯,也讓這個時代與後代的人類了解真相,追求真理的機會。

中國領導人口中所說的,外媒看中國政治和社會的視角有些「對中國的發展無益」,但這一切都由中國政府單方面決定時,剝奪的其實是中國社會變得更好的機會和未來。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。