「用集中營『去極端化』的政策是假的,是永遠不可能達標的,他們只是在迫害無辜者;如果迫害繼續,再正常的人也會出現極端的行為。」

「漢語不是有句成語嗎?『真相大白』,就讓真相大白吧!」

透過受害者與受害家屬的現身,以及盤點人權團體的上千份證詞後,我們近距離觀看這場攸關至少新疆兩千萬人的人權現況。他們要全世界都知道,那個中國故事的真相,就是現代集中營。

座落在中國與哈薩克邊界,霍爾果斯,是近年最火熱的中國故事之一。它不靠海、也沒有產業聚落,但在中國國家主席習近平宣示一帶一路政策後,「長出」一座6平方公里的經濟特區,一座小村,冠上「無水港」、「下一個杜拜」、「世界經濟中心」之名。中國官媒《新華社》6月底一篇回顧新疆治理工作的綜述寫道,在霍爾果斯,人們看見新疆在一帶一路上迸發的勃勃生機。

但對34歲的葉爾哈利(Erhali)來說,霍爾果斯的確改變他的一生,只是他將對我們說出的中國故事,不關勃勃生機,而是殺機。

在2017年11月9日之前,葉爾哈利是中國一帶一路上「發大財故事」的一員。他在2012年從新疆移民至哈薩克,成為哈國公民,從霍爾果斯經濟特區進貨,他在哈國境內做起小生意,與老婆、小孩,過著踏實的生活。

2017年11月9日那天,他如常走進特區批貨,卻走進監獄的入口。

已是哈薩克公民的他,在那天被捕,中國警察要他認罪,罪名有三:他前往哈薩克、他信仰伊斯蘭、他手機下載WhatsApp。即使他不認罪,還是被關了超過400個日子。

從2018年底釋放至今,葉爾哈利髮量只剩不到過去的一半,整個背部在被獄警打完針後長滿痘子,雙腳經歷15天的治療還是不良於行,頭痛、失憶、找不到路,無法勃起。他經歷了什麼?為什麼中共釋出的文宣形塑「再教育營」讓新疆地區居民學習技能、脫貧創富,但在葉爾哈利身上留下的是這些痕跡?

每次訪談,他們的話裡有淚,也有勇氣。他們忍痛回憶在營裡所受的折磨,解釋滅絕發生的每一步,告訴我們唯有真相的揭露,才能拯救更多人。彷彿怕我們記不住,不少受訪者一再強調,「他們(中國政府)在消滅宗教、語言、民族」,他們要全世界都知道,那個中國故事的真相,就是「現代集中營」。

不只是葉爾哈利,我們在上千份受害者的證詞中看見的,都不是所謂的學習,他們對「教室」的描述,到現場勞動、環境、懲罰,裡頭無疑是座集中營。專訪中他們試圖解釋裡面發生什麼,最難解釋的一部分,是被關的理由。

光是我們掌握到的近1,600份證詞,中國政府告訴受害者的理由,就有21種(見下表)。

以葉爾哈利為例,警方給了他3個罪名,拷打時警方還想出「而且你太太包頭巾」等理由。他明明是個哈薩克公民,卻未進入法庭審判,直接被套上頭套,在2017年12月24日被送往霍爾果斯縣最大的「再教育營」。葉爾哈利不服,下場先是在看守所、監獄,被不同方式拷打,巴掌、拳頭、電擊棒,幾天不給飯吃等,過程中,還要他說出跟誰一起做禮拜、誰教他們《古蘭經》等等,不說,就判10年罪刑。

葉爾哈利說,「再教育營」裡的班級被分成6種:「普管」、「嚴管」、「強管」3種等級,提供不同的「嚴格管理」,特別是與宗教相關的,會被放入「強管」,進行思想改造;另外,針對殘疾人士、前任幹部有另外兩種拘禁措施的安排;最後是「黑工廠」,在工廠裡做免費的工,產品順著一帶一路外銷,創造當地經濟表現。(詳見〈他們在「黑工廠」的日子──新疆少數族群淪為一帶一路「生力軍」〉)

一旦進入再教育營,囚禁者必須坦誠自己有多少親人、認識哪些可疑對象,交給官方進行下一波的搜索;接著是驗血、打針,獄警說是為了預防感冒用。每個人需繳交學習費1,800人民幣(約8,130元台幣)、打針費250人民幣(約1,130元台幣)。

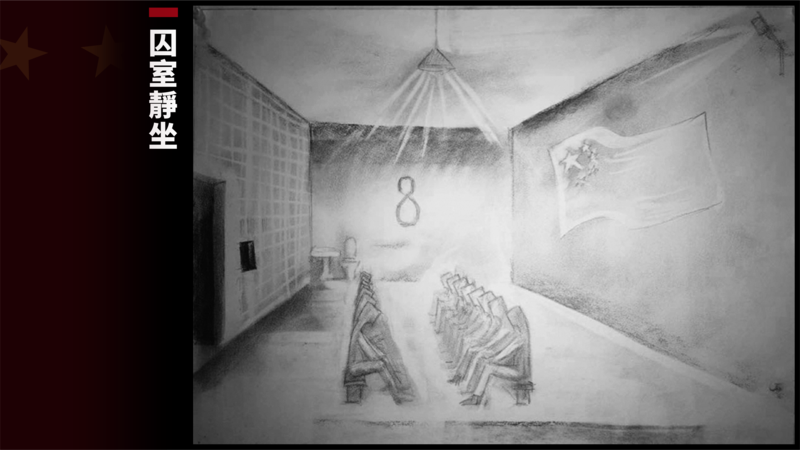

因宗教信仰被分列為強管對象的葉爾哈利,每天早上6點起床後,開始「上課」8小時,內容是政治思想、習近平思想、唱紅歌等,如果不會漢語,還必須學。「集中營(是)要考核的,單次考核沒過,會扣分,影響你被釋放的時間,還是不通過就會警告,再不通過,就會再進集中營,」葉爾哈利說。

上課時,「老師」與他們之間有鐵欄擋著,「教室」四周也有像是監獄一樣的鐵欄杆為牆。

另外一位在2017年7月19日被關進「再教育營」的40歲受害者阿瓦爾哈(Gulzira Auelhan)告訴我們,他們每天還要寫學習、思想會報,反省自己的變化,懺悔自己過去犯下的罪,「會報如果不達標要重寫。」要寫什麼才能達標呢?她說:「歌頌黨、新疆的美好生活,以及(在裡面)日子過得多好。」

還有一位在海外的受訪者告訴我們,他盲眼的表妹,也被關進「再教育營」,信仰伊斯蘭的她,後來被強迫以盲人按摩為業,向外證明「再教育營」有助就業。

就種族來分,營裡面至少有維吾爾族、回族、哈薩克族、烏茲別克族、吉爾吉斯族以及漢族(編按:多數是維族)。就性別來分,女生以「未婚、已婚、離婚、喪偶」被分類,許多未婚女子晚上被帶走之後,再也沒回來。

在Atajurt協助受害者、家屬記錄證詞的志工伊爾克(Erke,化名)表示,所謂「再教育營」,基本上是對人的思考、身心進行完全的破壞;有的人被釋放半年後,持續腎病、頭痛、失憶、停經、陽痿等症狀。

採訪過上百位受害者或其家屬、曾派駐哈薩克的記者史坦迪許(Reid Standish)告訴我們,從「再教育營」被放出來的人,身上都是疤,許多人至今仍會半夜夢遊,自動摺好棉被,站在床邊,等候獄警檢查。

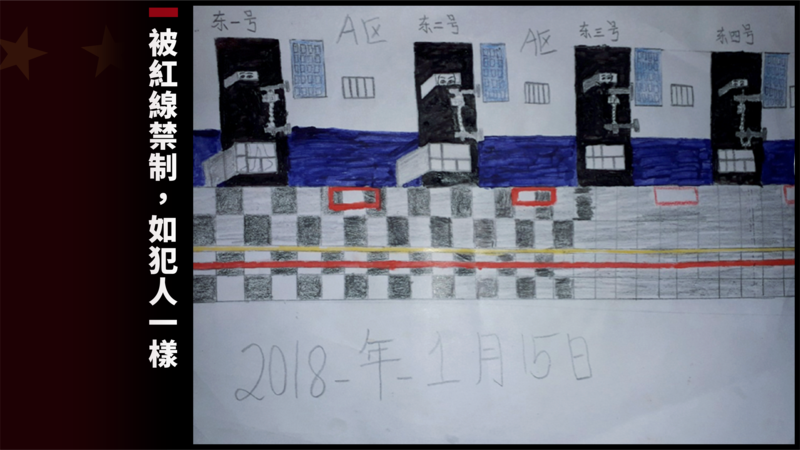

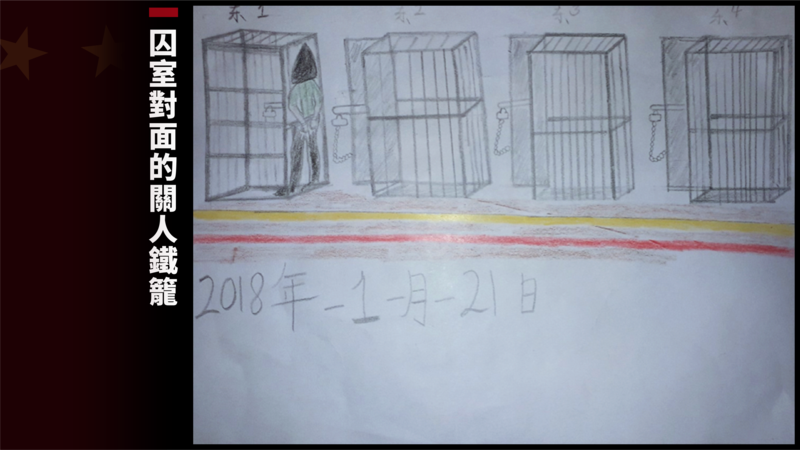

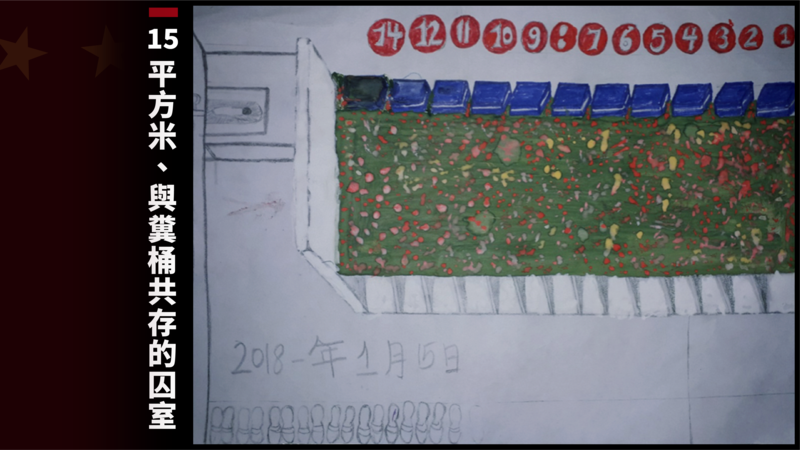

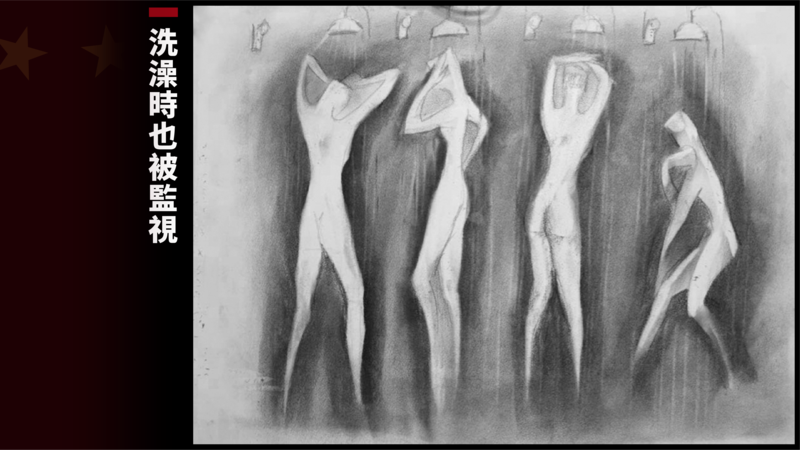

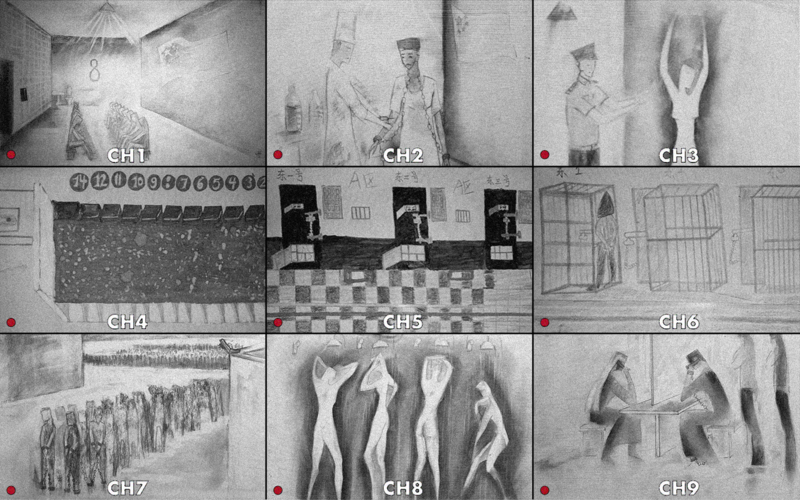

這些身心受創的記憶,他們無法在離開後遺忘,有的人為了記錄真相,硬著頭皮回憶當時的痛苦,如曾被關6個月的受害者努朗(Aidana Nurlan),用繪畫,把她腦中的景象畫了出來(見下圖)。

我們翻開其他受害者的證詞,發現每個囚禁地點的刑罰種類不同:有的人被關進彷彿直立棺材大小的鐵籠,罰站24小時,有的在雪地裡長時間裸站,更甚者,雙手入銬並被吊起來毆打。不論是在Atajurt組織記錄的證詞,或是聯合國、美國國會上維吾爾人的作證,我們都看見被拘禁者在「再教育營」內死亡的案例。

對被拘禁者來說,其實,營裡面每一秒都是刑罰。

吃飯吃的是有藥味的白飯,每隔幾天有不知名的肉屑,穆斯林被強迫吃豬肉;長期憋尿造成的漏尿、腎病、水腫;塞了兩倍人數的囚室,床尾有兩個鐵桶,裝20、30,甚至50人的排泄物;每週一次洗澡,洗澡時被要求用透明膠帶撕去體毛;營裡面到處都是監視器,包括澡堂;甚至他們被要求入夜後每兩小時換班一次,彼此監視以防自殺。

「一起被關的人有的受不了了,打牆、哭喊,用腳踹牆,然後拔自己頭髮,最後暈倒。醫務人員衝進來灌她氧氣,然後繼續關。或是有時候要他們(指情緒失控的人)吃白色的藥丸,他們會睡很長的時間,」阿瓦爾哈說。

受害者們描述的畫面,與中國政府想呈現出來的「再教育營」,天差地別。不久前英國BBC在中國政府安排下進入「再教育營」報導,鏡頭前不少燦笑的新疆人。

「BBC看見的都是被安排的,來檢查(「再教育營」)的人、媒體,會被帶去看有技術的班,那些人沒有拿工資在勞動的,是幫政府賺錢,是去當奴隸的,」葉爾哈利說,影片裡那些人對BBC說的話,也都是被恐嚇威脅的結果,不只是對媒體,連高階領導到「再教育營」巡視,他們也被警告不准說任何實話,即使領導要求一對一面談,獄警還是隨身跟著,記錄每個字。

換過5個不同拘留地點,阿瓦爾哈對我們做出同樣表述,「有上級領導來檢查,官方的人會掛上『職業培訓中心』的字樣,為我們染髮,水平好的坐到前面,要他們說『以前我不懂漢語,感謝祖國的好政策。』領導走了之後,字樣就被拿下來了。」

受害者們描述的畫面雖然與中國官方想呈現出的不同,但從中國在新疆維吾爾自治區的治理政策中看得出,面對新疆中共不僅傾全力維穩、更是強力的文化滅絕。

今年(2019)中國先在3月推出《新疆的反恐、去極端化斗爭與人權保障》白皮書,而7月首次以中共中央政治局常委、中央新疆工作協調小組組長雙身分露面的汪洋,曾對新疆問題如此表態:「要旗幟鮮明支持正確思想言論,旗幟鮮明批駁『雙泛』(指泛伊斯蘭主義和泛突厥主義)等錯誤思想,激濁揚清、扶正祛邪,大力弘揚社會正能量,牢牢佔領思想輿論和文化陣地。」

「再教育營」裡的各種安排,已經不只是「佔領」,而是滅絕;若再加上近期被德國學者鄭國恩(Adrian Zenz)發現的集中孩童的「幼兒園」制度,新疆所上演的,至少是幼稚園到80歲老者的三代清洗。

「他們(中國政府)的說法是『重生』,」受邀到美國華盛頓發表研究成果的鄭國恩接受《報導者》專訪時提醒,「官員們說經過再教育營之後,維吾爾人重生了,有新生命,這個跟聖經的用語是一模一樣。」從西藏問題開始研究至今,鄭國恩是第一個大規模搜集官方文件,研究中國關於再教育營政策的學者,他認為,如今中國在新疆的政策,是一場進化版的「現代文革」,資源更多、科技更進步,對人權的殘害,也更加極端。

這場對種族、文化、語言的滅絕,不只是發生在被拘禁的受害者身上,承受毀滅性政策的,是整個家庭。

他們在被關之前,都強迫交出家人的所有資訊,特別要他們交代海外的以及同樣被關押的家人,「如果家裡有一個人被關,其他人也會被牽連,因為思想會傳播給彼此,」阿瓦爾哈說。根據《紐約時報》(The New York Times)報導,一份2016年新疆黨校學者邱媛媛做的研究指出中國政府對數字的要求,使地區官員為了完成指標隨意地將維吾爾人送到拘禁營,「不顧一切地為教育轉化設置數字目標被錯誤應用了⋯⋯目標不精確,範圍不斷擴大。」但這份研究報告在報導出刊後即遭下架。

家庭,是擴大逮捕的第一個目標。在上千份證詞與採訪中,大部分家庭都不只有一個受害者。我們歸納出至少三種家人間的「連坐法」。

第一種:「夫妻房」

有些被關押者,會獲得與另一半會面的機會,例如有個案例是每6個月一次,每次2小時。在見面之前,雙方會被要求吃藥、打針,然後強迫在「夫妻房」中進行性行為,這樣的「待遇」,不分年紀。獄警告知被囚禁者,這是國家的好政策,要促進夫妻關係。

比對不少證詞,裡頭都提到夫妻房,房間內有監視設備,有的獄警會在他們出來後威脅被關押者,聲稱已目睹房裡的事,要求夫妻雙方即便被釋放,也得聽話,否則會讓更多人知道此事。

第二種:一人被關,全家被監視

「只要一個人被關,家裡就要裝監聽器,手機會安裝軟件,每週檢查有沒有用手機向外傳送消息,」葉爾哈利說,他的父母、兄姊和弟弟還在中國境內,在他被關之後,當地警察對全家展開監視,確保家人沒有跟外人接觸、與外國聯絡、透漏葉爾哈利的近況。

為了救兒子,葉爾哈利60幾歲的父親,急著去找領導,要領導幫忙遞上控告信,證明葉爾哈利是清白的。前前後後幾次,父親花了將近5萬人民幣拜託領導幫忙;忙沒幫上,父親自己還被帶去附近的清真寺,原來,那裡已被改造成「再教育營」分部,每天,父親必須去裡面「學習」4小時。

第三種:家人也被牽連入獄

阿瓦爾哈在今年初被釋放,返回哈薩克,但去年也被拘禁的大女兒,卻還未獲得自由。經過「學習」的女兒被迫在「再教育營」裡教漢語。原來,「課堂」上教課的、學課的,都是無自由的囚犯。

「我女兒告訴我,她快要受不了了,精神狀態不行了,能不能趕快救她出來?」阿瓦爾哈與丈夫上網對此進行公開控訴,但女兒繼續被當作人質,中方不斷要她閉上嘴,停止向外公開集中營真相,否則被軟禁監視的女兒會再被送進集中營。

中國政府控制家庭成員,是我們採訪過程中最大的關卡,許多人不敢公開姓名、面容,一來是他們在逃亡和尋求庇護,但更主要原因是家人還在中國成為人質。

控制家人,中國可能認為就能控制真相的傳播。但這些在中共眼中是哈薩克族、維吾爾族、烏茲別克族的人,也是父親、母親、或是其他人的兄弟姊妹。為了救出親人,不分種族的受害者,反應是一樣的。

以阿瓦爾哈為例,她被釋放之前,不但被威脅要關押她的女兒,還被當地書記利誘,說要給房、給車、給錢,要她閉嘴,甚至說出他們中國有人,會把她從哈國壓回新疆集中營,或在哈國替她打針等安全威脅,不明電話、跟蹤、海外華人的「拜訪」,她都遇過。

阿瓦爾哈表示,她聽見獄警說,「再教育營」會一直到2026年,會持續反恐、反宗教,直到中國只留下「中華民族」為止。

作為母親,阿瓦爾哈這麼說:「早晚都是一死,死就死,讓所有人知道新疆的實況,我作為見證人,要為裡面的人發聲,這是我的責任,」她指出,新疆「每棵樹都有監視器」,不只集中營內部,所有人的人權都被壓迫,她必須為了下個世代的生活,把獨裁者行為停下。

葉爾哈利說出一樣的話。在鏡頭前雙眼無力的他,無法工作,而妻子也因長期壓力有了心理問題,加上仍在新疆被軟禁中的親人,葉爾哈利的生活完全失序,連檢查身體、找出頭痛、失眠、陽痿等病因的錢都沒有,但他卻決心要對抗這場滅絕。

葉爾哈利坦承,剛被捕時,哈薩克族、哈國公民身分的他,心裡覺得,是被防止維吾爾極端化的政策給牽連了。但經過一年又一個月的「學習」,在親身見證「學習」內容之後他瞭然,這完全與維吾爾族的極端化無關,「(再教育營)就是一個獨裁者的行為,對一般平民的迫害。」

如果他看見的真相,能被所有人知道,「(集中營)最後不會在各民族之間造成對立,會讓各民族團結,去對抗這個政府,因為政府在迫害的是每一個人、每一個宗教。」 他親眼看到法輪功、基督教的信徒、甚至漢人也受到壓迫 。

作為一個父親,一個期待和諧與穩定的老百姓,他最想提醒世界的是,他這一年又一個月學到的事:「用集中營『去極端化』的政策是假的,是永遠不可能達標的,他們只是在迫害無辜者;如果迫害繼續,再正常的人也會出現極端的行為。」

要實現社會的和平與正義,兩個承擔極大風險、以真名接受我們採訪的受害者呼籲,必須立即讓國際獨立調查團、記者進入新疆調查,中國政府必須停下集中營的壓迫,阿瓦爾哈疾呼:「我不是反對誰,反對的是對人權的侵害⋯⋯漢語不是有句成語嗎?『真相大白』,就讓真相大白吧!」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。