精選書摘

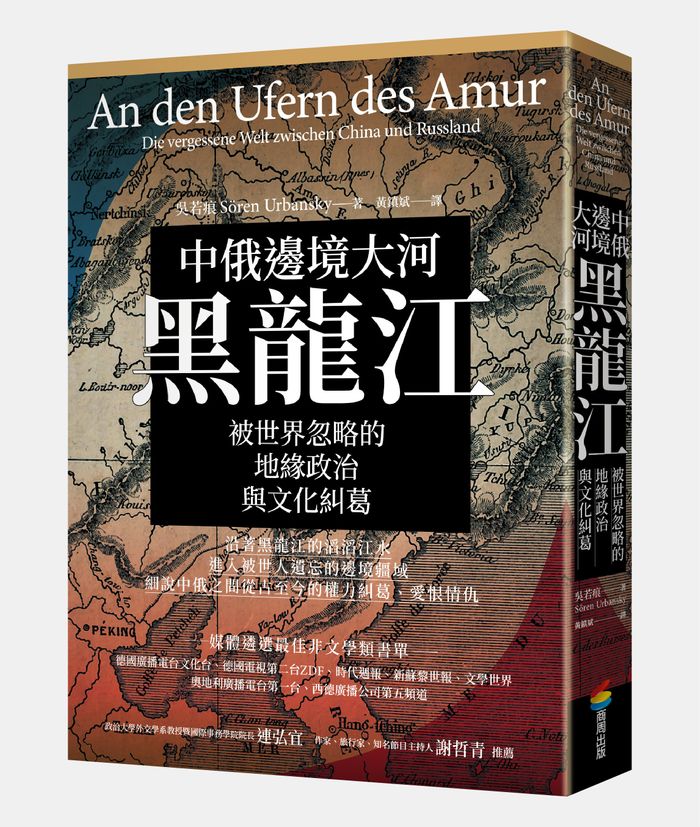

本文出自《中俄邊境大河黑龍江:被世界忽略的地緣政治與文化糾葛》,商周出版授權刊登,文章標題由《報導者》編輯所改寫。

在中國北方日顯「西伯利亞」,俄國東南方更加「中國」的地區,兩大帝國早已互相依賴。本書作者吳若痕(Sören Urbansky)是中俄現代史學家,專門研究帝國與種族糾葛、移民、基礎建設以及邊界歷史。現於德國波鴻魯爾大學歷史系擔任東歐史教授。他寫下在黑龍江流域旅程中的所見、所聞、所思,見證了南岸繁華大都市與北岸的停滯發展,在當地人們流利的華語、俄語或韓語之間,體會邊境夾縫的生存感受。本文為第14章〈習的報紙讀者、金的女花童〉部分節選,作者來到黑龍江支流的鴨綠江、圖們江沿岸中國城市,觀察種種跡象反映大國權力交鋒下的關係。

現在我第一次親眼看到金氏被孤立的國度。所能看到的並不多:低矮的平板屋輪廓和綠松色瞭望塔,讓人懷疑對岸的新義州是不是真的有25萬人口。受到潮汐影響,有4艘大貨船擱淺在鴨綠江岸邊的淤泥中。一艘朝鮮邊防部隊的灰色汽艇在前面巡邏。在河流上游方向,橋梁的另外一邊,3根煙囪伸向藍灰色下著細雨的天空。沒有被風吹散的煙柱可能暗示著隱藏在工廠廠房裡的生活。只有一棟大約25層樓高、尚未完工的建築越過秋日枯黃的南岸樹林,大膽地矗立於煙囪旁,看起來就像一個打開蓋子的餅乾罐鑲在朝鮮的風景裡。就好像類似於平壤柳京飯店的外國旅館,這會是新未來主義的金字塔嗎?圓形建築旁有一座附有水滑梯的夏季游泳池孤零零地在那裡,再上游一點還有一座簡樸的夜間遊樂園,裡頭有一架摩天輪,但是以其規模來看根本就名實不符。12個藍紅黃綠車廂的摩天輪讓人聯想到玩具鐘,閃耀的金屬輪轂是鄰國灰暗暮色中唯一的色彩,但是很快也會被黑夜吞噬。不知何故,這片景象有一股純淨,沒有每日包圍我們的雜亂五顏六色,但若沒有這些雜亂,我們又無法想像生活會是什麼樣子。

「摩天輪停著不動已經好幾年了。」

在我身邊突然冒出一個男人的聲音。他觀察我應該有一段時間了。散步道上幾乎只剩下我們,只剩下這個徒勞地把稀疏頭髮梳到禿頂上的男人和他的兩隻吉娃娃和我。遠處還站著一小撮人,猜想他們是從附近大樓裡出來散步的。中間的一個停車場上引擎聲轟隆隆作響,掛著朝鮮車牌的黑色超跑火流星(Bolide)停在那裡。

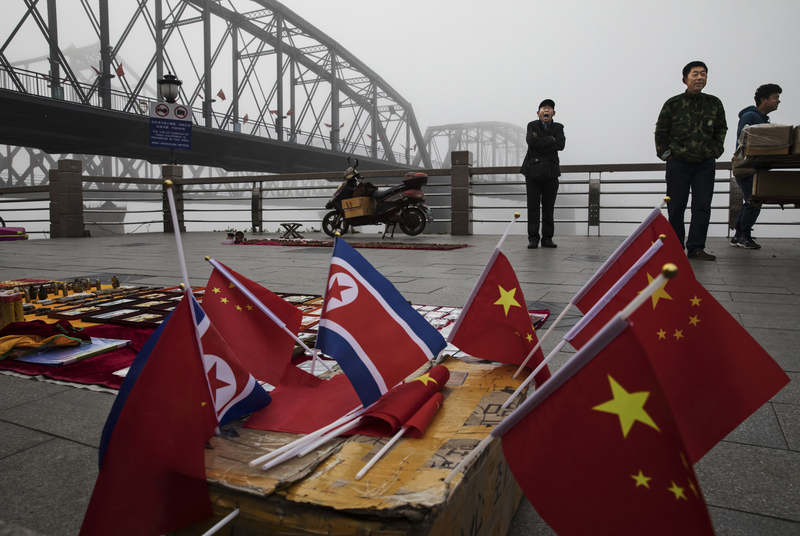

從沿岸路上的紀念品商店和酒店來看,夏天這裡看起來應該會不一樣,會是一片喧囂和歡樂。商店裡沒有俄羅斯娃娃和印著普丁肖像的扁平燒酒瓶,而是來自朝鮮的郵票和鈔票、人參糖果和白蘭地。但是在旺季過後,偉大的領袖金日成和親愛的領導人金正日的別針會塵封在銷售櫥窗裡,現在正露出牙齒對著我們微笑。

在河下游,在城市南部的一個新社區是丹東經濟特區的新建築,高高突出於當地海濱地區的公寓樓房之上。遛狗的男人說,朝鮮必須像中國那樣開放改革。在他看來鄰國現在變得神祕莫測,甚至有些詭異。

單鐵軌、單車道的窄橋是朝鮮目前尚存的臍帶,超過三分之二的雙邊貿易只能透過這個隘口進行。我在大連和丹東之間某個地方在雜誌上瞥見過這個訊息。雜誌上說:中國是朝鮮最重要的貿易夥伴,95%的進口來自中國,至少三分之二的出口進到中華人民共和國,接下來的排名是尚比亞和莫三比克等國家。但是在這裡並沒有繁忙的邊境交通,只是偶爾有車輛通過橋梁,更少看到有火車來往。行人原本就不該在上面行走。

「什麼事都沒有。這怎麼可能?」我驚呼,不解。

「無論如何罪魁禍首並不在丹東,更不會是北京。」狗主人冷漠地回答這個無禮的問題,彷彿已經準備要離開。

「那問題是出在哪裡呢?」我堅持地糾纏不休。

「你是美國人嗎?」男人發牢騷回擊,然後沒道別就消失在夜色裡。

我第二天一早爬到城市上方的錦江山,發現到完全不一樣的驚奇景象。望眼所及看不到樹木,取而代之的是大量的混凝土、花崗岩和大理石。秋天的好天氣仍然強烈而多彩,處處表現出凋零前的強勁生命力。眼前的景象令我嘆為觀止:丹東市中心的東南部充斥著鄧小平時代灰溜溜的高樓層住宅和商業建築,那是投資者期待著朝鮮經濟奇蹟的年代。但是在後面,鴨綠江的另一邊,是我昨天只能隱約看到的朝鮮新義州市。東北邊巨大的韓戰紀念碑(抗美援朝紀念塔)清楚地映入眼簾,西邊有一片樹木繁茂的丘陵和城市郊區,前面則是擺放著生鏽的高射砲、退役坦克車和米格15飛機的廣闊展覽區。廣告看板上的孩子對著我笑,他們穿著制服,被迫在場地上玩著戰爭的遊戲。戰爭是這座山的重大主題,但戰爭很少會是遊戲。

一個老人,枯瘦得好像是用紙糊起來的,坐在聳立於山上的方尖碑陰影下。 「來坐下吧,」他輕聲說,帶著濃重的山東口音。他旁邊擺著一把二胡:「啊,這只是愛好,我拉得不好。」他謙虛地說。這個精神奕奕的老人好像最喜歡路過的人聽他講話,而不是他的弦樂器的聲音。

片刻之後就有一小群人圍繞在自稱是王先生的老人家身旁。炯炯的目光,臉上幾乎沒有皺紋,1930年出生。「我13歲時來到丹東,來自煙台附近的一個村莊。空著肚子。連年乾旱,許多在家鄉的人⋯⋯」數千萬中國人,主要是身無恆產的貧困農民,像王先生一樣逃向北方,擠在貨車廂裡,塞進擁擠爆滿的船隻,或是靠著雙腳徒步。像是民族大遷移一樣傾瀉而出,湧進滿洲的新世界裡。今天從外表再也看不出王先生曾經艱辛困苦的日子了。米色鴨舌帽,白色棉質襯衫,灰色褲子,牛角框眼鏡。他留著白色鬍鬚,好幾天沒有刮了。

丹東市早在災難大遷徙之前就已經存在,早在王先生來之前。因為地處重要戰略位置,明朝皇帝在鴨綠江上建立了防禦要塞。這個地區的快速殖民化是從19世紀中葉朝廷允許中國人從中原心臟地帶進入這個從前與世隔絕的地區開始。到1965年之前,這座城市一直被稱為安東,它脫胎換骨般地迅速發展成為中國及其納貢的附庸國朝鮮之間的交流中心。今天的丹東是一個以紡織、木材和化工廠為主的工業大城。

王先生拍拍我的肩膀,要我往前移動一點,塔投下的陰影已經移動了位置。這座53公尺高的方尖碑銘記著經過3年戰爭後的停戰協定簽署之年:1953年。鄧小平題的字,紀念千千萬萬名陣亡的人民志願軍。這支部隊並不是以中國人民解放軍的正規軍名義,中國領導階層以這種方式來避免與美國開戰。毛澤東惡意的「人海」戰略以絕對多數的「志願者」來突破擁有超強火力的對手。

中韓兩國的受傷陣亡者人數僅能估計。遭受到這場大屠殺、驅逐以及飢餓而死的人總共超過300萬,其中包括數十萬中國的「志願者」,毛澤東的長子毛岸英就是其中之一,而且可能是這場戰爭中最知名的受害者。

「其他人都是農民,」王先生嘆了口氣,「很多人來自南方,來自四川,來自湖南。大多數沒有回來。」他用哽咽的聲音補充道。他懷疑他們參戰真的是出於自願:

「今天,農地裡的莊稼快要收割的時候,有誰會在一夜之間就自願投入離家數千公里以外的戰場?」

「抗美援朝紀念塔」讓我在穿越滿洲的旅途中又上了一堂中國歷史大外宣的課:它將中國士兵的參戰美化為聲援有難兄弟之邦的英雄表現,以血肉之軀鑄造友誼,用以對抗美國帝國主義。停火協定簽訂4年之後,中國政府正式啟用整個紀念館。這個「愛國主義教育場所」是中國最重要的博物館。兩層樓,幾千平方公尺的展覽空間,都是擺滿照片、雕塑、文件的大廳。

不只是在博物館,對於王先生來說,戰爭的創傷早在1950年夏天之前就開始了。對於1990年退休的鐘錶師傅王先生而言,那個時代充滿了機會,也充滿了苦難:「1945年秋天,每個人都可以跨越鴨綠江。沒有人檢查。」那時年輕的王先生是數以千計的邊境商人之一,「日本人早就被打敗逃跑了。國民黨人還沒有來,我們的共產黨人也同樣沒有到,城裡只有俄羅斯人。」

若不遵循王先生的講法,而是遵循官方說法,1947年中共「解放」了這個城市。實際上沒有什麼可以解放的,王先生做了更正說:「國民黨祕密地離開了丹東。」這位退休人士不在乎官方措辭,好像很喜歡回想那些日子:「共產黨人很正確地對待一般老百姓。」

「那其他的人呢?」我繼續深究。

「啊,他們都很可怕。我們遭受日軍不斷的襲擊和折磨。他們可以吃米飯。韓國人和中國人只有小米可以吃。」

「那蘇聯士兵呢?」

「他們也好不了多少,」他說,看著那些聽眾裡有些懷疑的臉孔,「我雖然不知道他們在自己家鄉的行為是怎麼樣,但是他們在這裡的行為真的非常不當。大鼻子和小鼻子一樣,都是野蠻人。」

我們沉默沒有說話。我不敢再繼續問下去了。

在鴨綠江彼岸也有戰前之戰。原來的中國朝貢國變成保護國,最後甚至成為日本的殖民地。1943年同盟國在開羅同意一個自由且獨立的韓國。一年半後,他們在雅爾達又圈出了自己的勢力範圍:從1945年起,北緯38度線以北的領土由蘇聯託管,以南的部分則歸美國管理。冷戰使民主邊界成為系統的分界線,蘇聯舉金日成為領導者,而美國與前殖民菁英合作。李承晚在1948年7月起擔任新成立的大韓民國總統,在南方實行獨裁統治。幾個月之後,蘇聯在北方成立了朝鮮民主主義人民共和國。

事情似乎已成定局。當1950年6月25日上午,配備著榴彈砲和迫擊砲的朝鮮部隊在北緯38度線的地方向南方陣地開火,美國人和蘇聯人都已經撤離了。他們的進攻在3個月後停滯在釜山前面的南部海岸上。美國將這次襲擊解釋為蘇聯的侵略行為,聯合國按華盛頓的要求決定出兵。聯合國做出這樣的決定是因為蘇聯政府當時抵制了安全理事會。聯合國軍隊的司令部與來自美國、南韓和其他15個聯合國會員國的士兵在9月中旬進行反擊,導致朝鮮軍隊在驚惶失措之中潰敗。一個月之後,朝鮮發動另一次攻勢,中國的「志願軍」越過了鴨綠江,期冀將敵軍擊出自己的國界之外。

博物館裡的一幅巨大全景圖畫讓人想起一場不對等的戰鬥。1950年冬天清川江戰役的立體模型擺放在專屬的圓形大廳裡,英雄化地彰顯了中國在對抗技術上占優勢的敵人時的戰鬥意志,配合著多媒體機槍劈劈啪啪的響聲和連續擊發子彈所拖曳的光影。戰爭只認識這些英雄事蹟背後的戰敗者:前線卡在北緯38度線上,沿著民主分界線來來去去地拉鋸了2年的「手風琴戰爭」。在經過艱苦冗長的談判之後,美國人和朝鮮人終於在1953年7月27日簽署了停戰協定,高高的方尖碑和瘦骨嶙峋的王先生牢牢記住這件事。從那以後,雙方一直在戰前的邊界上對峙。

被譽為英雄的中國人從戰場經過丹東歸返家鄉。老王還準確地記住1953年5月1日,他持著二胡琴弓顫抖地指向城市:「我們當天放假。我跟許多人一樣到火車站去迎接從韓國回來的人。但不是贏家的模樣。他們的眼睛乾澀,低著頭。看到這一幕時,我禁不住哭了。」博物館講述了一個不同的故事:照片中的中國英雄在丹東居民的歡呼聲中容光煥發。掛在另一個展覽廳的照片展示了被俘虜的大兵上演的和平集會,他們一排排整齊地坐著,高舉著橫幅布條,上面寫著:

「我們要和平」 「我們要求退出朝鮮」 「台灣是新中國的一部分」

博物館隱而不說的是,這種強迫的戰爭宣傳是違反國際法的。

我下山去火車站,很快又搭上一列開往北方的火車,前往中國與朝鮮國界的另一端。去延吉很麻煩,要經過瀋陽和長春。這個晚上我幾乎沒有睡。

從火車站搭乘的短程計程車停在布爾哈通河的堤岸後面,晨霧中飄盪著炸油、肉、魚、蔬菜與藥草的味道。早市。雖然和中國其他地方的早市一樣,但是眼前所見卻清潔得跟醫院一樣:一個商販把多汁的葡萄披掛在大葡萄葉上,旁邊是被剝了皮的狗,肉在晨光下閃亮著粉紅色。韓國人認為狗肉是美味佳餚。許多兜售的貨物可能是從鄰國進口的:鱈魚乾、烘乾的海參、蛤蜊、刀蟶、各種蘑菇。從在市場上叫賣的商販看來,聯合國的制裁顯然已經結束了。早餐店老闆做他的日常生意,商販們在矮凳上吃著食物,啃著油條,啜飲稀飯。早上7點下班。

這裡和丹東真的有很大的差別!40萬居民的延吉市感覺比4倍大的丹東更加國際化,而且具有更多的中國特色。朝鮮人是占延吉市居民三分之一多一點的少數民族。一切,真的一切都是雙語:廣告牌、街道路牌、電視節目,甚至計程車的計費錶聲音也是雙語。延吉距離朝鮮僅20公里,是延邊朝鮮族自治州的首府。而延邊在我看來屬於中華人民共和國裡把「自治」一詞不僅僅具有民俗性格的少數地區之一。

當我說出早市是掌握在朝鮮人手裡的猜想時,坐我旁邊凳子上的女人說:

「沒錯,連你也看出來了。我們朝鮮人非常努力工作。」

她眨了眨眼大聲喊道,講話的音量讓整個小吃店裡的人都聽得見。「我們注意清潔衛生,而且無論如何,我們都很有禮貌。這是我們的習俗。」小吃店裡響起了其他客人贊同的笑聲。在中國的55個少數民族中,大多數都比漢人窮,受教育的程度也比較低。但是境內約250萬的朝鮮人並非如此,他們可能是中國少數民族中最成功的一個。這說明了這個女人為何那麼有自信。

城市裡的寬闊大道也顯得乾淨整潔。中國漢族和朝鮮族共同生活在延邊自治州給我的印象,比中國國內其他地方更加和諧。從殖民時代到韓戰,這裡都是中國人和朝鮮人的避風港。在這裡他們被稱為朝鮮族,是來自朝鮮王朝的王國移民後裔。先是洪水淹沒了他們的莊稼,沖毀了房屋,也把飢餓的人們從半島趕到滿洲。接下來日本殖民統治者的騷擾又把朝鮮族驅逐到中國流亡。為了表彰他們對抗日本侵占滿洲以及他們在內戰期間與中國共產黨的兄弟情誼,中國政府賦予朝鮮人在這個地區的自治權利。雖然兩個民族和他們的文化正在不斷融合中,朝鮮族在延邊的總人口比例卻減少了。一些朝鮮人因為日益嚴重的文化邊緣化而感到痛惜。

位置靠近朝鮮與其說是祝福,倒不如說是詛咒,因為延吉的朝鮮族從音樂品味到服裝風格上都和半島南方資本主義的血親兄弟有更多的共通性,與相鄰的金正恩如鬼火般閃爍的王國卻有著許多的矛盾。上一次人民軍在2017年9月在離國境不遠的豐溪里地下試驗場引爆了核彈,爆炸的威力使得距離180公里外的延吉的地層也在搖動。

「我擔心輻射,」當我向這位在我旁邊的女士詢問鄰國的事情時,她直截了當地說。她把凳子移到緊靠我的地方,說話突然變得很小聲,好像沒有人可以偷聽到:「我的家人當時住在山上。在他們最後一次的試爆中,我差點從床上摔下來。」她匆匆忙忙地小聲說,用眼角瞥了一眼其他的客人。甚至在韓國過新年元旦的時候,朝鮮人像中國人一樣按照農曆慶祝新年,那個瘋子也引爆了一顆炸彈。但北京一直不斷在安撫我們。「走私是另一個問題,」她在我耳邊嘶嘶地說。她不是在說早市上那些大自然的贈禮:「延吉長期以來一直都是冰毒的集散地。」

我簡短地漫步過城市,幾個小時後走進一個完全不同世界裡的柳京餐廳。大圓桌上配有可以旋轉夾菜的圓盤、精美的石頭地板和向客人鞠躬致意的女服務生。乍看之下,餐廳像一個純正如假包換的中國餐廳,但是巨大壁畫上高高的,在俗氣的黎明朝霞中閃閃發光的山嶺和這餐廳格格不入。漂亮的女服務生用很不流利的中文引導我這個西方客人到空蕩蕩的餐廳盡頭的一張小桌子。我在菜單瞄了一眼就知道了原因:從狗肉到人參酒,菜色都是韓式的,客戶群定位在朝鮮人。柳京餐廳隸屬於朝鮮海棠花集團,是一個從阿姆斯特丹到河內都有的連鎖餐廳。女服務員很快就端上了韓國泡菜、魚板、配上新鮮生菜葉的韓式烤五花肉。日本朝日瓶裝啤酒才15元。平壤的烹飪外匯公司以非常便宜的價格招攬客人。

餐廳突然忙碌了起來,在客人就座之前女服務生就匆匆地將熱氣騰騰的餐食端上了桌,顯然這些客人預訂了餐點。20多個男人和女人在大廳裡的4張大桌子邊舒服地坐下,臉孔和南韓旅遊團的服裝曝露了他們來自的國家。他們用閃閃發光的銀筷子用迅雷不及掩耳的速度舀進熟悉的菜餚,輕柔的革命音樂已經令他們麻痺,但仍不耐煩地等待表演開始。盤子空空,腹部滿滿。

5個女花童進入大廳前端的小舞台。在客人不注意時,女服務生已經換了服裝。其中一個女孩啟動鍵盤,其他4人(每個都已到了法定年齡)在舞台上熟練地隨著節拍旋轉,輪流唱歌。1、2、3、4。副歌。生硬刺耳的聲音打破了天鵝絨般的幻覺,臉頰上塗著白色面霜和紅紅的胭脂看起來像瓷娃娃。柳京的意思是「柳樹之都」,是平壤的古名。對我來說,在這裡用餐賞心悅目。觀眾席輕浮的叫嚷聲穿透了嘈雜的音樂。

當女孩們唱出《阿里郎》時,一些男性客人就再也坐不住,情不自禁地站了起來。「阿里郎,阿里郎,阿拉里呦⋯⋯」沒有一首歌曲更能比這首民謠讓兩個韓國人民更緊密地聯繫在一起。在整個韓國一起參加國際體育賽事時,這首民謠已經成為國歌的替代歌曲了。有一個人在舞台前面豎立了一個板子,上面寫著「一束花50元」。男人們衝到台上,遞上塑膠花。50元擁抱一個可愛的共產黨女同志。許多客人更慷慨地把百元大鈔塞給其中一個女孩。毛澤東的紅色肖像捐助給金正恩空虛的國庫。一個假裝醉酒的人把手向下滑過少女的臀部,溫柔的女歌手用冰冷笑容以及濃濃的白蘭地氣味擋住了階級敵人的攻擊。在這首歌曲之後,她在柱子的保護下將服裝從薄荷粉換為黃粉色時,她才瞬間收斂了臉上鐵青的表情。

韓國對朝鮮的熱鬧場面僅僅維持了5首短短的催淚濫情歌曲。在音樂的最後一個小節結束之後,旅行團的人迫不及待地蜂擁向遊覽車的方向。在男廁前面有一位客人疑惑地盯著看了我一眼,他沒有想到在這裡會出現西方客人。但隨後好奇心戰勝了疑惑,他客氣地把一個紅色香菸盒子遞到我眼前。「來根菸嗎?」男人用滑稽的英語講著,並指著香菸品牌的商標。「只是因為名字才買的。這菸草很傷肺。」長白山香菸,以中國的山脈命名,它分隔了中國和朝鮮,也是中朝兩國兩條邊界河鴨綠江、圖們江,還有松花江的發源地。即使在雪融之後,這座山仍然發出白色的光芒。韓國人稱這座邊境山脈的最高峰為白頭山,那裡是他們神話中朝鮮族的發祥地,不論南韓還是北韓都這麼認為。主峰下的火山口湖是中國與朝鮮國界經過的地方,中國人與韓國人都稱它為天池。

我真的從盒裡拿出一根長白山的菸,用一根菸時間與他閒聊。他們昨天才上去過,吸煙者說,時序已經很晚了,畢竟已經快10月了,湖岸上已經有雪。「當我看到白頭山時,我再也無法抑制住眼淚,」他在猛猛吸了一口直衝肺部的煙之後夢幻地說,並用火柴幫我點燃第二根菸,「這座山讓我們都成為了愛國者。」

對於朝鮮和南韓的人來說,這座山不僅僅是個自然奇觀。是的,朝鮮人每年也到火山口湖去朝聖,當然是在湖的另一邊。在稀薄的山間空氣中,黨的學員和士兵們宣誓對胖乎乎的金效忠。我也從國家神話中讀到,根據這傳說,金氏家族是源自於「白頭血脈」。今日專制暴君的父親金正日直到去世前都穿著厚底鞋,據說他是在聖山上的游擊隊營地出生的,出生時還有天上明亮的星星和雙彩虹照耀。事實上他平凡地誕生在蘇聯的遠東地區,出生時登記的名字是尤利.日成諾維奇.金(Juri Irsenowitsch Kim)。

餐廳裡的女服務員收拾了桌子,在廚房裡清洗碗盤。其中一個女孩數著今天的營業收入。唱歌,跳舞,服務,清潔,還要快速地洗蔬菜。兩位廚師又回到爐邊了,下一個南韓旅遊團再過15分鐘就要到了。

在門廳有一個不引人注意的酒店房間告示:依不同的等級類別每晚住宿費在388至588元之間。民族之間的共識在酒店高層樓也適用嗎?有一件事是肯定的:南韓的觀光客在這中國滿洲死角地區所要探索的不是中國,而是來尋找他們那些都成了陌生人的兄弟姐妹。「柳京」是一個特殊的接觸區,一個外匯餐廳,也是心中嚮往之地。

繼續搭乘區域火車到圖們,那裡距離延吉東邊只有短短一小時的車程,長途特快車只需要15分鐘。但是這裡的特快車也在不同的路線上行駛,而且停靠在距離市中心很遠的新車站。其實也節省不了多少時間。慢車車廂裡只有一些持月票的通勤者,火車站裡也沒有擁擠的人潮,只有從調車場那裡傳來一些噪音。

圖們,這個位於同名邊境河流上的小鎮是個不起眼的小地方,居民略超過10萬。即使在市中心也有許多住宅和商業建築是空著的,沒有玻璃幕牆,只有空蕩蕩的烤羊肉串小店,卡拉OK酒吧,在一棟6層尚未裝修的建築物底層有一些無家可歸的流浪漢棲息。圖們,在我逛了一小段路後就感覺出來,它位於區域的邊緣地帶。

走了一刻鐘後我就來到了邊界河。圖們江在這裡只有100公尺寬。「禁止非法越境!禁止向朝鮮呼叫和拍照!禁止游泳!禁止走私、販毒和釣魚!」用中、韓、英文書寫的警告標示預告了嚴格的控管制度。布告牌後面是鐵絲網和蘆葦。秋天霧氣中的岸邊步道寧靜且空蕩,10月枯黃的雜草在花盆中還有一公尺高。一個人在浮船橋上打瞌睡。看不到有要搭乘筏船的客人。

我第一次感覺到在觀察對面封閉的國家時沒有被監視,但這只是自己認為的假象。電燈桿上的照相機正盯著在這裡少數活動的物體,而且每隔幾百公尺就有一位在毛毛雨中看報紙的人在監視。穿著整齊,腰間掛著手機,差不多40多歲。抽菸,看書,抽菸。沒有來自河流對岸的難民到這個腹地尋求庇護。日誌中的每日紀錄:「沒有特殊事件。」任務完成,下班。

每年都有朝鮮人經由這個狹窄水域逃到中國去。成人可以涉水渡過深及肚臍且流水緩慢的圖們江。在冬天河水反正會結冰。飢餓的朝鮮邊防軍在同胞越過邊境逃往更美好的未來時挪開了視線,他們自己的生存則靠著賄賂來解決。因此往往只有中國岸邊的讀報者在辛苦地監視。中國視這些難民為非法的經濟移民,將被抓到的人遣送回他們憎恨的祖國——他們在那裡的集中營裡會遭受酷刑或處決。還有那些逃過攝影機和便衣調查員監視而成功入境的人,必須要交付外匯來賄賂走私的人蛇,以求人蛇可以將他們偷渡到神明應許的地方。有些人在陰暗的卡拉OK酒吧裡賺錢,有些人在黑暗的小餐館裡大汗淋漓地工作,以換取幫派護送自己前往相對有希望的南方的昂貴費用。

我繼續往東前進,先到琿春,這是古老皇家旗軍隊駐紮過的城鎮。儘管地處吉林內陸,儘管無法直接進入日本海,但是中國的中央政府目前正全力推動這個處於省分東部且地形困難地區的基礎建設。這裡的景觀就像是水墨畫裡中國南方的茂密樹林。儘管如此,一條有隧道和橋梁的四線道高速公路穿過那曾經無法通行的地帶。目前這個基礎建設的結果令人失望:琿春高速公路上的汽車像是特殊景觀,就像平壤那樣。緊鄰高速公路旁是樹梢高度的高架新鐵路線,這個偏遠的前駐軍城市如今已連接上高鐵,是許多來自北京、哈爾濱和長春長途列車的終點站。

抵達前不久,地形變平緩了。位於俄羅斯及朝鮮邊界三角地帶的中國最後一個城市曾經有過美好的日子。俄羅斯遊客的數量不是在盧布崩潰之後才減少的,聽說每天只有幾百人,而海參崴其實就在拐角處。用西里爾文、中文和韓文三種不同書寫系統即興拼寫而成的商店招牌,只是表面上掩蓋了此地的落後。如今,由於俄羅斯遊客很少來琿春,所以居民把眼光轉向了西方,轉向中國。

巴士總站裡是一片混亂。沒有車票給遊客了,售票亭裡穿著制服的女人回答。「該死,又是這樣!這區域對外國人已經關閉幾個月了。」她堅決地咕噥著,好像這件事已經在報紙上刊登過100次。女人沒有理會我詢問為什麼,又重新沉浸在手機螢幕上吵雜的唐朝肥皂劇裡。

「如果你在檢查站被拒之門外,就無須支付任何費用。」一個年約30歲的男人對我說。他無意中聽到我和售票員的對話,自我介紹說他姓朴。我盯著他的羊毛襪包著的雙腳,他穿著時髦的藍色拖鞋:「上個星期我帶了一個美國人到防川去。」他的提議聽起來令人無法拒絕,去中國的世界終點,連帶退款的保證。

朴先生斷然拉著我的袖子,立即推著我往計程車站的方向走去。在他的車子裡已經有一對日本夫婦在等著了。我也應該要坐後座,朴先生透過他的鍍鎳鏡框眼鏡對我這樣表示。日本人點頭,移動,保持沉默。

從琿春開車到日本海有大約60公里。自1990年代以來,這條封閉邊境廊道的收入完全只靠著遊客,以及在短暫夏日裡養蜂人放養的蜜蜂,此外這個岬角在經濟上對中國沒有意義。蜜蜂不在乎國界,我們卻必須嚴守國界的規定。

3名持著衝鋒槍的士兵揮手,讓坐在朴先生福斯Santana昏暗後座的3名外國人通過。進入無人區的檢查站叫做泉河,是中國通往朝鮮的最東端邊境關口。據說一位來自香港的商人在對岸經營妓院和賭場,朴先生說,然後用拖鞋踩下油門。在雨中我只辨認出幾個軍營。雨刷不情願地刷著擋風玻璃上的雨水。在山上有大大的白色韓文寫著「為我們的祖國」。

很顯然朴先生經常把遊客帶到中國世界的盡頭。他對這地區的笑話和猜謎節目上的知識似乎取之不盡用之不竭,至少對我來說縮短了旅程時間:「南韓是整容手術的世界冠軍。在朝鮮,到現在為止只有一種整容手術:整容的人現在看起來像他的祖父。」坐在我旁邊的日本人沉默著,露出僵硬的笑容。朴先生說:

「無論你在中國哪裡看到帝王蟹,它一定待過琿春。我們在俄羅斯買螃蟹,然後把它們賣到全國其他地方去。」

這塊中國狹長地帶的寬度在8公尺和300公尺之間。通往日本海的公路還是新鋪的,就算在10月分,四周的花圃還是生氣勃勃。在左手邊,俄羅斯在雙重金屬柵欄後面。右手邊,河的對岸是朝鮮。在俄羅斯和朝鮮的邊境仍然是國家管制區,而在中國廊帶有許多稀奇好玩的景點在等待遊客:過了泉河不久,路邊的街頭小販在檢查哨的視線中出售從朝鮮走私來的商品,像是米酒和平壤品牌的香菸。我們停下來,我藉此機會換到副駕駛座。「這些在那邊都被認為是廉價品。菸草在這裡還是比琿春便宜,」朴先生說。他是否會因為停靠在這裡而可以拿到未完稅貨物的佣金呢?

很快的路邊出現了一家餐館。據說胡錦濤在他升任為共產黨中央總書記和共和國主席的前幾年(那已經是很久以前了),曾經在這裡用過餐。「餓了嗎?」朴先生問,「客人可以在胡錦濤的餐桌上用餐,但需要額外付費。」他似乎早就忘記了後座的日本人。

終於到了長長陸上廊帶的盡頭防川。在一次洪水過後,這個村莊幾十年來只能乘船渡過圖們江抵達。今天沒有一般市民住在這裡了。防川的主要景點是山頂上「一眼望三國」的觀景台。

從虎龍閣上遠眺,1959年開通的圖們江上「朝俄友誼橋」一覽無餘。每週會有一次調車機車拉著三節客車車廂從平壤出發,沿著這條生鏽的生命線駛向海參崴,那三節車廂在海參崴會變成直達車廂,掛在通往莫斯科的快車上。車廂數量代表了俄羅斯與朝鮮之間的關係。蘇聯和朝鮮的雙邊關係原已呈現相互不信任,蘇聯解體之後,朝鮮不再能夠指望得到克里姆林宮的支持。從此之後,平壤進一步地陷入了咎由自取的隔離狀態。對俄羅斯而言,這個位於東南角的小毒物仍然令人頭疼,而金正恩明白,不論在政治上還是經濟上,他可以用不可預測的政治和戰爭言論讓普丁傷腦筋。

我們在虎龍閣的觀景台上遇到的中國遊客對這座橋比較沒有興趣,他們更想知道,當天氣好的時候地平線上會出現什麼景象。但是低沉的烏雲阻擋望向日本海的視野,也遮蔽了看見中國困境的視野,而這個困境已經困擾好幾代的高官與特派官員:19世紀中葉,帝俄從積弱的帝制中國手中掠奪了黑龍江以北和烏蘇里江以東的大片土地。根據1860年簽訂的北京條約,俄羅斯也謀得了可以進入圖們江入海口處一個17公里的地段,直接與韓國毗鄰。雖然在過去數十年來聯合邊界委員會將三國交界地的界碑稍微朝對中華人民共和國有利的方向移動了一點,雖然蘇聯在解體前不久幾次允許中國的小型駁船通過,雖然中國在1990年代打造中國與日本海的鐵路連接,並且埋頭於圖們江上的航道和遠洋海港建設的偉大計畫,但是中國至今只留下欣賞海景的渴望。

「儘管我是多麼討厭朝鮮,儘管我是多麼不信任俄羅斯人,但是這座橋是上帝的祝福。」

日本人突然朝我發出連珠砲,而在整趟旅程中我們最多只交換過眼神。在車裡他看起來像是對人不信任、害羞,近乎心懷恐懼。他的英語字正腔圓,而我很少遇見這樣的日本人。我們應該感謝普丁,俄羅斯沒有放棄這塊土地,否則會失去它與朝鮮的陸地邊界,否則事情會變得更糟糕,中國可能會在日本海的邊上建立一個海軍基地和一個貨櫃碼頭。「對於日本和美國來說,這將會造成軍事上的敗局。」而俄羅斯割肉餵虎:海參崴和納霍德卡(Nakhodka)的港口很快就會失去重要性。

我們搭著稜角的Santana搖搖擺擺地回到琿春。經過蜜蜂,經過香菸走私者。日本人又沉默不語了。帶著水氣的烏雲已經遠離,鏈接到遠處的朝鮮山嶺。夕陽西下,影子很長,山谷散發出強烈的黃金色彩。這片土地祥和溫馨,讓我百看不厭。

我還想問朴先生,為什麼今天的琿春沒有俄羅斯人?

「你知道那邊的路是什麼樣子嗎?開車需要花半天的功夫,而且還是情況好的時候。就算對俄羅斯人來說也是很費勁。」朴先生解釋說,接著他就在詛咒那經常被引用的中俄兩國友誼。自從琿春連接到快車鐵路網以來,已經有一條直達海參崴的高速特快鐵路線計畫了。「坐火車只要一個小時就到了,」朴先生氣呼呼地搖搖頭:

「俄羅斯人和朝鮮人什麼都不拿,但是他們像刺蝟一樣挖洞,默默地進行,而我們會把鐵路鋪到他們的沙發前。」

如果我在這次從黃海到日本海的旅途中有學到了什麼,那就是這個簡單的公式:友誼橋梁的密度愈高,鄰居彼此之間就愈是陌生。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。