精選書摘

中歐,如同米蘭.昆德拉(Milan Kundera)所言,隸屬中歐的小國,文化傳統較歐洲大型民族弱,又有斷層。它們長期夾在西歐與俄羅斯之間,為了自身的生存和語言而鬥爭,耗費許多能量。這塊歐洲腹地,見證昔日帝國的輝煌,以及兩次世界大戰遺留的傷痕。中歐小國一方面竭力保持本土文化,一方面也不得不積極收納其他國家的文化。昆德拉指出,這片土地仍然是西方「最不為人知,也最脆弱的部分」。

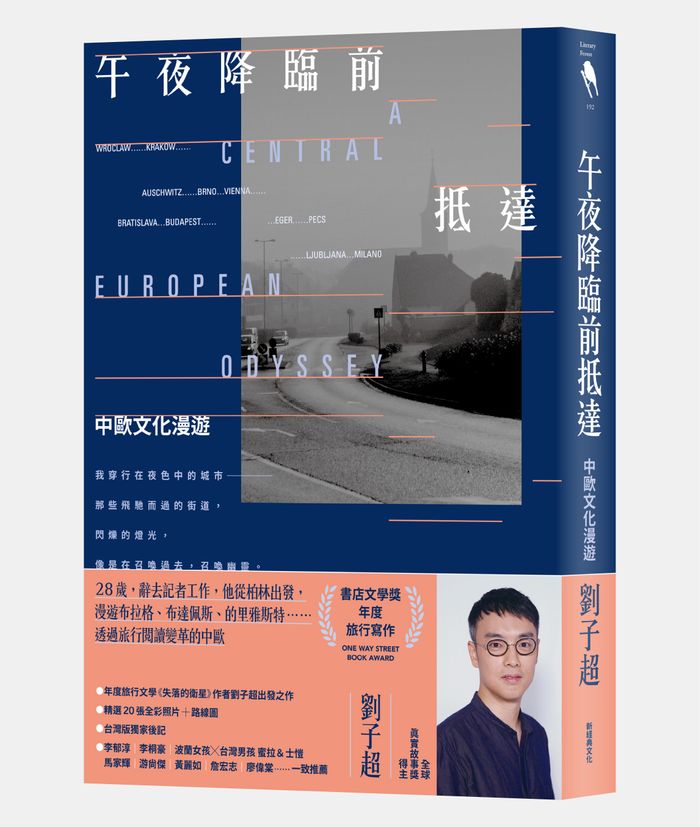

對中國作家、資深媒體人劉子超而言,中歐的魅力,是在帝國和強權的夾縫之間,執拗地保持著自己的獨特性。至今,這塊歐洲腹地依然有「強烈的撕扯和游移感」,吸引他一再造訪,尋找更完整的自我,並寫成《午夜降臨前抵達:中歐文化漫遊》一書。

本文為《午夜降臨前抵達》部分章節書摘,經新經典文化授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改寫。

東出維也納,火車就駛入了一片廣闊的平原。這裡陽光刺眼,鐵路兩邊皆是沾滿塵土的灌木。鐵路幾乎與多瑙河平行,但是河水並不在視野之內。只能展開想像的翅膀,想像這條長達2,800公里的大河,蜿蜒流淌於歐洲大陸,像一條纖細的紐帶聯繫起眾多民族,卻從來無力將他們結成持久的統一體。

時空的轉換具有一種魔力,而火車就是轉換的載體。再沒有什麼比舒舒服服地坐在一輛高速行駛的火車上更令人心曠神怡了。儘管窗外的風景有時乏善可陳,但這也正是旅行的目的之一。真正的旅行絕不僅是見證美妙的奇觀,同樣應該見證沉悶與苦難。僅僅是瞭解到「世界上還有人在這樣生活」,就足以令內心遼闊起來。一切終將隨風而逝,無論偉大與渺小,都將歸於塵土。比如眼前這片土地,曾經發生過多少波瀾壯闊的故事,如今卻平靜得如同暮年。

正是這片平原,浸透了戰爭的鮮血。這裡是匈奴人在「黑暗時代」、馬扎爾人在9世紀末、土耳其人在16和17世紀,以及俄國人在20世紀進軍歐洲的路線。無怪乎在多瑙河中游的許多城市,城堡的遺跡依舊俯瞰著廣闊的平原。

仍然是透過手機訊號的轉換,我才知道自己已經進入匈牙利的土地。不知為何,以前總是覺得布達佩斯相當遙遠,遙遠得像一望無際的大草原上的一個金色帳篷。其實布達佩斯和維也納的距離只有不到300公里,和帳篷也沒有太多關係。

我琢磨著我的印象究竟從何而來,想來想去,或許是因為匈奴人曾經征服過這裡,於是理所當然地覺得匈牙利人就是匈奴人的後代,而匈奴是和草原聯繫在一起的。

這當然只是眾多歷史誤會中的一個。法國學者勒內.格魯塞(René Grousset)在《草原帝國》一書裡描述過匈奴的歷史。被漢朝擊敗後,匈奴分裂為南北兩部。南匈奴逐漸被漢族同化,而北匈奴的一部分向西遷徙。之後很長一段時間,他們消失在任何史書的記載中。直到300多年以後,歐洲東部突然出現了一支強大的騎兵隊伍,自稱「匈人」。他們在首領阿提拉的帶領下,所向披靡,打敗了不可一世的羅馬人,在匈牙利的土地上建立了帝國。古羅馬史學家希多尼烏斯.阿波利納里斯(Sidonius Apollinaris)曾不無厭惡地談到這些短頭型的匈奴人:「他們有扁平鼻子(毫無輪廓),高顴骨,眼睛陷在洞似的眼眶中,銳利的目光時刻警覺地注視著遠方。他們習慣於環視廣闊的草原,能夠分辨出現在遠處地平線上的鹿群或馬群。當他們站在地上時,確實矮於一般人,當他們跨上駿馬,卻是世界上最偉大的人。」

正是這些馬背上的匈奴人,一度攻到了法國和義大利,令本已搖搖欲墜的羅馬帝國雪上加霜。如果說匈奴的兵力之強盛讓羅馬人驚呼他們是「上帝之鞭」,那麼匈奴帝國的衰落之迅速也同樣令人感嘆。阿提拉死後不久,帝國四分五裂,阿提拉之子的頭顱甚至在君士坦丁堡的一次馬戲表演上示眾。殘餘的匈奴人最終被趕出匈牙利平原,重新回到了他們世代遊牧的頓河地區。

真正創建今天匈牙利的,是發源於烏拉爾山一側的馬扎爾人。他們之所以能夠定居下來,而沒有像匈奴那樣向東潰散,很重要的因素在於他們皈依了天主教。傳說在公元1000年,他們的領袖史蒂芬蒙受教皇賜予的王冠,這等於承認他是一位基督教的使徒國王。中世紀時期,「神聖王冠」本身就是一種民族團結的神祕象徵。

火車行駛在平原上,不時經過一些有商店、小酒館和客棧的集鎮。戴著頭巾的農婦們站在鐵路邊,注視著火車駛過。一些無動於衷的乳牛散落在牧場上,對火車的轟鳴充耳不聞。在7小時的電影《撒旦探戈》裡,匈牙利導演貝拉.塔爾(Béla Tarr)拍攝的就是這樣的村莊。

20年過去了,情形似乎沒有任何改變。我知道,匈牙利的南面沒有天然國界,地形上亦無明顯變化,這意味著一望無際的平原和與之捆綁的生活方式將一直延伸到南斯拉夫境內──那裡的狀況也許更糟。

沒想到走出車站最先看到的是「南京飯店」。戴著高帽的廚師正蹲在門外打電話,一口四川話,我對這家餐廳的信心一下子消失了。不過我很親切地想起童年時代看過的一部電視劇《多瑙河.黃太陽》。

記憶最深的一幕發生在火車上:在那個茅塞初開的年代,一個下海的知識分子坐在西去的火車上。輪子的噪音單調得近乎催眠,窗外的風景迅速後撤,迎來充滿未知和希望的遠方。那個知識分子模樣的人坐在窗前,讀著一本很厚的書,大概是俄國小說──那是個文學年代,還不至於讀什麼卡內基的成功學。我感到,其中有一種宿命般的孤獨感。我甚至想,如果生在那個年代,我是否也會是火車上讀著俄國小說、背著廉價國貨的一員?

火車上時常隱藏著小偷和國際騙子,有時候貨和錢會被搶走,但是一旦到了布達佩斯,不管什麼東西,哪怕是夏天化了的口紅也會被搶購一空。被計畫經濟箝制了幾十年的人們,對基本物質生活的渴望如同洪水猛獸。

我曾經採訪過一個去匈牙利當倒爺的人,如今他已經回北京開了幾家餐廳。他說,當時自己從中國帶去成捆的白T恤,在布達佩斯隨便印個圖案,就能賣到兩美元。

「那不是在印T恤,那是在印鈔票!」時隔多年,他依然感嘆:「那時半夜數錢,常常數到一半就睡過去了,白天實在太累太辛苦了。」

「後來這些人怎麼樣了?」

「有些人賺了錢,有些人去了別的國家,有些人回國,有些人一直留在匈牙利。」

「那些蝕本的呢?」

「誰知道呢,好像就這麼消失了,再沒聽說過。」

人就是這樣在時代的鷹架上攀爬,幸運的爬了上去,看到了美麗的風景,倒楣的摔得粉身碎骨。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。