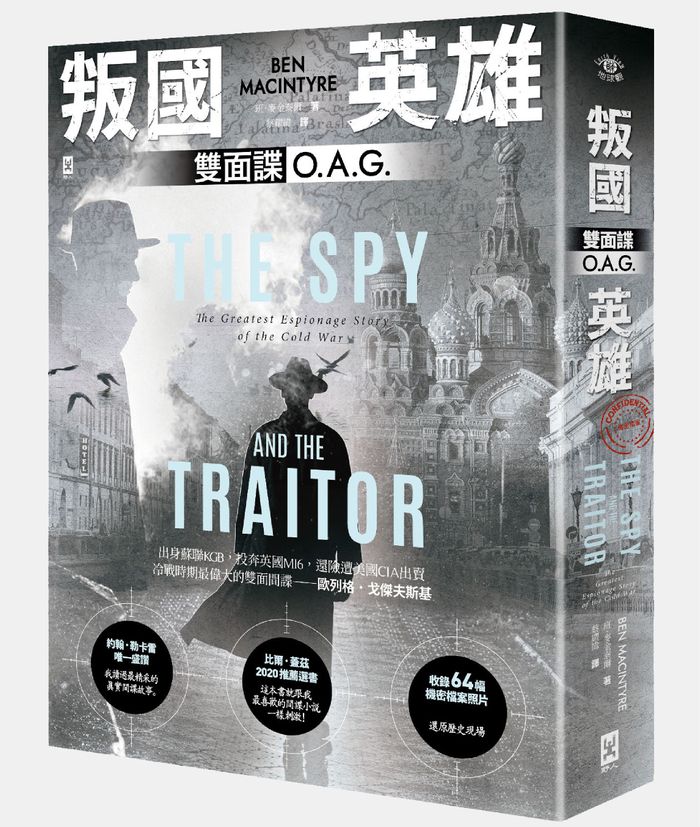

精選書摘

本文為《叛國英雄.雙面諜O.A.G.》部分章節書摘,由野人文化授權刊登,文章標題與文內小標由《報導者》編輯所改寫。

歐列格.戈傑夫斯基(Оле́г Анто́нович Гордие́вский)是冷戰時期的傳奇間諜,他在蘇聯國安會(Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti, KGB)的特務家庭長大,從小就注定要成為KGB情報員。然而加入KGB沒幾年,他就轉而效忠英國軍情六處(Military Intelligence, Section 6,簡稱MI6),當起雙面諜。直到今天,俄羅斯仍維持這位傳奇間諜的死刑判決,他也仍在暗殺威脅下隱姓埋名,定居英國。

歐列格的雙面諜生涯,深深影響了冷戰下的國際情勢,英國首相柴契爾與美國總統雷根,都從歐列格提供的情報獲得許多決策洞見。他偷來的蘇聯機密讓英國得以洞悉敵方心理、擬定對策,進而平息了一觸即發的第三次世界大戰。戈巴契夫訪英期間,也是歐列格居中推演,才讓柴契爾做好準備,上演一場友善劇碼,改進了英蘇關係。

將歐列格.戈傑夫斯基推向MI6懷抱的外在世界,是政治性與意識型態的:他受到興建柏林圍牆與鎮壓布拉格之春強烈影響而背離;他讀過夠多西方文學,夠了解自己國家的真實歷史,也看過夠多的民主自由,知道共黨宣傳裡反映的社會主義極樂世界全是駭人聽聞的謊言。他在一個服從教條、不加質疑的世界裡成長,一旦拒斥那套意識型態,就轉而以改宗者的滿腔熱情堅決予以攻擊。本書重現了英美蘇三方的情報角力過程,描寫了情報作戰以及強權之間的心理博弈,為今日的美中抗衡提供了足以借鏡的歷史洞見。也藉由這位傳奇間諜的生涯,令我們看見個人在極權下的不同選擇。

歐列格.戈傑夫斯基勤勉地學習共產黨的正統教條:他就讀一三〇中學(School 130),在學期間展現出歷史和語言的早慧;他學到了國內外共產主義的英雄人物。即使關於西方的一切籠罩著濃密的不實資訊,外國仍令他著迷。6歲那年,他開始閱讀《英國盟友》(British Ally),這是英國大使館以俄文印刷的傳單,旨在促進英俄兩國相互理解。他也學德文。他遵循著所有青少年受到的期望,加入了青年共產主義聯盟(Komsomol,即共青團)。

他父親把三份官方報紙帶回家,喋喋不休地宣揚報上刊載的共產主義文宣。內務人民委員部轉型為國家安全委員會,安東.戈傑夫斯基也遵命追隨。歐列格的母親流露出無聲的抗拒,只在私下的尖刻悄悄話中才會偶爾表現出來。宗教崇拜在共產統治下是違法行為,兩個男孩都被教養成無神論者,但他們的外婆偷偷讓瓦西里受洗成為俄羅斯正教徒,要不是驚恐的父親發現並制止,她也會讓歐列格受洗。

歐列格.戈傑夫斯基在一個關係緊密而慈愛,卻又充斥著欺瞞的家庭裡成長。安東.戈傑夫斯基尊崇共產黨,自詡為共產主義的無畏支持者,骨子裡卻是個渺小而驚恐的人,並親眼目睹過駭人的事件。理想的國安會妻子奧爾嘉.戈傑夫斯基,暗中對體制心存蔑視。歐列格的外婆偷偷敬拜著違法且被取締的上帝。家中的成人全都把真正的感受深藏不露──不向彼此或其他人表達。

在史達林俄國令人窒息的服從之中,私下相信不同的事物是有可能的,但誠實表達卻太過危險,就連對自己的家人說實話也一樣。從兒時開始,歐列格就看到了雙重人生是有可能的,可以既愛著身邊的人,又隱藏自己內在的真正自我;可以向外面的世界表現出一副樣貌,心中卻是另一回事。

身為共青團領導的歐列格.戈傑夫斯基,帶著銀牌獎從中學畢業,成了蘇聯體制一名能幹、聰穎、強健、毫不質疑,同時卻毫不起眼的產物,但他也學會了劃分出不同的自我。他的父親、母親和外婆全都戴著假面具,少年戈傑夫斯基在祕密中成長。

史達林死於1953年。3年後,他的接班人尼基塔.赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)在蘇聯共產黨第20次代表大會上,公開批判他。安東.戈傑夫斯基大感震驚,但他的兒子歐列格相信,蘇聯官方對史達林的譴責「大大有助於摧毀父親人生的意識型態基礎和哲學基礎」。安東不樂見俄國改變的方式,但他的兒子喜歡。

「赫魯雪夫解凍」雖然短暫且受限,但這段真正自由化的時期鬆綁了審查制度,成千上萬政治犯獲釋,這是滿懷希望的俄國青年風華正茂之時。

17歲那年,歐列格在聲譽卓著的莫斯科國立國際關係學院(Moscow State Institute of International Relations)註冊就讀。新氛圍下,興高采烈的他在學校裡和同學認真討論如何創造「人性社會主義」(socialism with a human face)。但他太過火了──他母親骨子裡的不順從有一部分也滲入了他心中。有一天,他寫了篇演講稿,天真地捍衛自由與民主,這兩個概念他僅僅略知皮毛。他在視聽教室錄下這段演說,然後播給幾位同學聽,他們驚呆了:「你得馬上把這東西銷毀,歐列格,然後絕對不要再提起。」他突然害怕起來,開始尋思會不會有哪個同學向當局報告他的「激進」言論,國安會在學院裡也有間諜。

赫魯雪夫改革的限度在1956年毫不留情地展現出來,蘇聯戰車長驅直入匈牙利,鎮壓了匈牙利全國反抗蘇聯統治的起義。即使蘇聯審查及宣傳鋪天蓋地而來,起義遭到鎮壓的消息還是輾轉傳回俄國。「暖意全都消散了,」歐列格回顧其後的壓制,「寒風襲來。」

國際關係學院是蘇聯最菁英的大學,亨利.季辛吉(Henry Kissinger)稱之為「俄國哈佛」。該校由蘇聯外交部經營,是外交官、科學家、經濟學家、政治人物最重要的訓練所,間諜也是。戈傑夫斯基學習歷史、地理、經濟學和國際關係,當然,全被共產主義意識型態的扭曲稜鏡折射過。學院講授56種外語,比世界上任何一間大學都多,語言技能指出了一條進入國安會、獲得夢寐以求的外國旅行機會之明路。德語已經很流利的他申請學習英文,但英文課程全都額滿。「學瑞典語,」已經加入國安會的哥哥建議,「這是通向斯堪地那維亞其他地方的門戶。」戈傑夫斯基聽從了哥哥的建議。

學院圖書館存放了幾份外國報紙和期刊,即使內容被大量刪去,仍能一窺更廣大的世界。他開始閱讀這些報刊,但只能小心翼翼,因為對西方公開表現出興趣本身就足以受人猜疑。他有時會在深夜偷聽《英國廣播公司》國際頻道或《美國之音》,不顧蘇聯審查人員強加的無線電干擾,藉此得到了「第一絲微弱的真相」。

如同所有人類,晚年的戈傑夫斯基往往透過經驗回顧自己的往事,從而想像自己始終暗藏著不服從的種子,相信自己的命運以某種方式成為性格中不可改變的本能。其實並非如此。學生時代的他是一位熱心的共產主義者,渴望追隨父兄加入國安會為蘇聯國家服務。匈牙利起義令青少年時代的他印象深刻,但他不是革命者。「我還在體制內部,但我的幻滅感在滋長。」就這點來說,他跟多數學生同儕並沒有兩樣。

19歲那年,戈傑夫斯基開始學習越野路跑。這項運動獨自一人的本質吸引了他,在與自己的祕密競爭中,長時間的激烈節奏考驗著他的極限。歐列格可以是個熱愛交際的人,他令女性著迷,也善於打情罵俏;他的長相擺明了英俊瀟灑,頭髮從前額向後梳,五官開闊又頗為柔和;他熟睡時的表情看來嚴肅,但當他的眼神閃爍著黑色幽默,整張臉也都亮了起來。他在人群中往往愉悅又友好,內心卻藏著冷硬且不為人知的東西。他並不孤獨,也不是獨行俠,但獨自一人時更為自在。他幾乎不會顯露自己的情感。一向渴望提升自我的歐列格相信,越野路跑能「塑造性格」。他會跑上幾個小時,穿過莫斯科的街道和公園,一個人邊跑邊思考。

和他熟識的同學不多,其中一位是大學田徑隊的長跑隊友斯坦尼斯瓦夫.卡普蘭(Stanislaw Kaplan)。綽號「斯坦達」(Standa)的卡普蘭是捷克人,先在布拉格查理大學(Charles University)獲得學位,而後做為蘇聯集團國家數百名資優生之一,來到國際關係學院留學。大他一歲的卡普蘭為了成為軍方譯員而學習,戈傑夫斯基多年後寫道,一如來自新近臣服於共黨統治國家的其他人,卡普蘭的「個性還沒被扼殺」。

這兩位年輕男子發現,他們共享著相容的抱負與近似的理念。「他的思想開明,對共產主義抱持著強烈懷疑的觀點。」戈傑夫斯基寫道。他發現卡普蘭坦率的意見令人興奮,又令人有些驚慌。斯坦達黝黑英俊的容貌很受女性歡迎,這兩位學生成了堅定不移的好友,他們一起跑步、追求女孩,也一起在高爾基公園附近的捷克餐廳吃飯。

他崇拜的兄長瓦西里對他的影響同樣重要,這時瓦西里正在受訓成為一名「非法派遣人員」,也就是蘇聯潛伏於全球各地的特務大軍之一員。

國安會在外國運行兩種不同的間諜。第一種在官方身分掩護下工作,通常是蘇聯大使館或領事館人員、文化參事或軍方武官、特派記者或貿易代表。有外交人員身分做為保護,意味著這些「合法」間諜一旦行跡敗露,不能以間諜罪起訴,只能宣告為「不受歡迎人物」(persona non grata)驅逐出境。反之,「非法派遣」間諜(nelegal)沒有官方身分,通常使用假名,攜帶偽造文件旅行,無論派駐到哪一國,就是不露痕跡地融入當地。這些間諜在西方稱為「非官方身分掩護人員」(NOCs, Non-Official Cover)。

國安會在世界各地布置非法派遣間諜,他們喬裝為一般公民,深藏不露,伺機顛覆。他們和合法間諜一樣蒐集情資、吸收特務,並實施多種形式的破壞。有時,他們會轉為「休眠人員」(sleepers),在啟動之前長期保持隱匿。這些人也是潛在的第五縱隊,要是東西雙方爆發戰爭,他們都準備好上戰場。非法派遣人員在暗處行動,因此不能經由可被追蹤的方式取得資金,也不能使用安全的外交管道聯絡。但不同於大使館裡具有官方身分的間諜,他們不會留下多少痕跡讓反情報探員追蹤。每一處蘇聯大使館都包含一個國安會的常設聯絡站,內有多位各具官方身分的國安會軍官,他們全都聽從站長的指揮(位階相當於軍情六處與中央情報局的分站站長)。西方反情報部門的任務之一,就是查明哪些蘇聯官員是真正的外交官,又有哪些其實是間諜。然而,要追蹤非法派遣人員就艱難多了。

國安會負責對外情報的部門是第一總局(FCD, First Chief Directorate)。第一總局裡訓練、部署及管理非法派遣人員的則是S局(意指「特別行動」)。瓦西里.戈傑夫斯基在1960年正式被S局招募。國安會在國際關係學院內仍保有一間辦公室,派駐兩名軍官,尋找可能吸收的對象。瓦西里向S局的上級提過,他的弟弟精通多種語言,或許也有興趣從事這一行。

1961年初,歐列格.戈傑夫斯基應邀到辦公室面談,接著奉命前往捷爾任斯基廣場(Dzerzhinsky Square)國安會總部附近的一棟樓房,由一位說德語的中年婦女客氣地面談,她讚許他對德語的理解程度。從那一刻起,他就是體制的一部分。戈傑夫斯基並未請求加入國安會;這不是你提出申請就能參加的俱樂部,是它選擇了你。

大學即將畢業時,戈傑夫斯基被派往東柏林,以俄國大使館通譯的身分駐紮6個月見習。戈傑夫斯基對於第一次出國旅行的機會大感激動,奉召到S局聽取東德形勢簡報時更是難掩興奮。共產政權統治的德意志民主共和國是蘇聯的衛星國家,但無法因此豁免於國安會的關注,瓦西里已經做為非法派遣人員在那兒定居。歐列格立刻同意和哥哥聯繫,為他非正式的新雇主執行幾項「小任務」。1961年8月12日,歐列格抵達東柏林,投宿於卡爾霍斯特(Karlshorst)郊區蘇聯國安會駐地中的一間學生旅社。

先前數月以來,東德人經由西柏林逃往西方的人流匯聚成一股洪流。到了1961年,約有350萬東德人加入了逃離共產統治的大潮,占東德全體人口的20%左右。

隔天早上,戈傑夫斯基醒來時,發現大量推土機入侵東柏林。東德政府在莫斯科催促下,採取激烈行動制止逃亡潮。柏林圍牆正在興建,這道實體障礙將會隔絕西方與東柏林及東德其他區域。實際上,這座「反法西斯防護牆」是一道監獄高牆,由東德建造起來,將自己的公民圈禁在牆內。超過150公里的混凝土和鐵絲網,連同地堡、反車輛壕溝和鏈狀柵欄,柏林圍牆正是鐵幕的實體顯現,也是人類建造過最令人不快的結構體之一。

戈傑夫斯基驚恐又敬畏地看著東德工人將邊界沿線的街道拆除,讓車輛無法通過,同時,軍隊張開了數英里長的帶刺鐵絲網。有些東德人意識到自己的逃亡路線正在迅速封閉,他們奮力翻越路障,或試圖游過邊界地帶的運河,不顧一切爭取自由。衛兵則沿著邊境部署,奉命射殺任何試圖由東德越界前往西方的人。這道新建的圍牆,讓22歲的戈傑夫斯基留下了強烈印象:「唯有建立一道實體屏障,並由瞭望塔裡的武裝衛兵增援,才能留住社會主義天國裡的東德人,阻止他們逃往西方。」

但戈傑夫斯基對於柏林圍牆一夜之間建造起來的震驚,並未妨礙他忠實執行國安會的命令。懼怕權威是本能,服從的習慣則根深柢固。S局給了他一個德國女人的姓名,她曾是國安會的線民;戈傑夫斯基得到的指示是探她的口風,確認她是否願意繼續提供情資。他透過當地的警察局找到了她的住址。應門的中年婦女對於一位年輕男子帶著花束突然出現,似乎泰然自若。喝過一杯茶之後,她表明自己願意繼續與國安會合作。戈傑夫斯基熱切寫下自己的第一份國安會報告。直到數月之後,他才明白實情:「被考驗的不是她,而是我。」

那年耶誕,他聯繫上瓦西里,哥哥那時以假身分居住在萊比錫。歐列格沒有向瓦西里吐露自己對於柏林圍牆建造的驚恐,他的兄長已經是國安會的職業軍官,不會認同這種意識型態動搖的表現。一如他們的母親向丈夫隱藏真實感受,這對兄弟也彼此保密:歐列格對瓦西里在東德真正從事的工作一無所知,瓦西里對歐列格真正的感受也毫無頭緒。兩兄弟一同觀賞了《耶誕神劇》(Christmas Oratorio)演出,歐列格「深受感動」。相形之下,俄國似乎是「一片心靈沙漠」,只聽得到官方許可的作曲家創作,像巴哈(Johann Bach)這樣「階級敵對」的教會音樂,被認為是頹廢的資產階級音樂而遭到查禁。

在東德度過的這幾個月深深影響了戈傑夫斯基。他親眼目睹歐洲在對立意識型態間的實體與象徵之巨大分裂,還品嘗了在莫斯科不允許享用的文化果實。他也開始從事間諜工作,「我非常興奮,早早就能體驗到加入國安會之後要做的事。」

其實,他已經加入了。

回到莫斯科,戈傑夫斯基奉命在1962年7月31日前往國安會報到。為何他要加入這個組織,執行一套他已經開始質疑的意識型態?國安會的工作令人嚮往,提供了出國旅行的承諾;機密很誘人,他也雄心勃勃;國安會可能會改變,他可能會改變,俄國也可能會改變;薪資和特權也很棒。

奧爾嘉.戈傑夫斯基得知小兒子也要追隨父兄加入情報部門,大為失望。她難得一次對這個政權,以及對這個支撐政權的壓迫機制表露自己的憤怒。歐列格指出,他不會在國安會的國內部門工作,而是在負責對外情報的第一總局工作,這個菁英組織的員工是說外語的知識分子,從事需要技能與教育程度的複雜工作。「那兒其實不像國安會,」他對母親說,「而是情報和外交工作。」奧爾嘉轉身走出房間,安東.戈傑夫斯基一言不發,歐列格無法從父親的神態中感受到一絲自豪。

多年後,當戈傑夫斯基逐漸理解了史達林時代鎮壓的全盤規模,他不禁懷疑這時退休年齡將至的父親,是否「對國安會幹下的這一切罪惡和暴行感到羞愧,完全不敢跟自己的兒子談論國安會的工作」。或者,安東.戈傑夫斯基也有可能是在努力維持自己的雙重人生:一位太過害怕,不敢告誡兒子不要幹他這一行的國安會棟梁。

身為平民的最後一個夏天,戈傑夫斯基和斯坦達.卡普蘭一起參加了學院的夏令營,在黑海海岸度假。卡普蘭決定多待一個月,然後返國加入強大的捷克情報部門──國家安全局(Statni Bezpecnost, StB)。這兩位好友很快就要變成同事,成為一同為蘇聯集團效力、從事諜報工作的盟友。一個月的時間裡,他們在松林裡露營,每天跑步、游泳、曬日光浴、談論女人、音樂和政治。卡普蘭對共產體制的批判愈來愈強烈,戈傑夫斯基很榮幸能夠成為聽取這些危險知心話的人:「我們之間有著一份理解、一份信任。」

回到捷克後不久,卡普蘭寫了封信給戈傑夫斯基。在關於自己約會的女人,以及哪天戈傑夫斯基造訪,他們將會一同享有的美好時光(「我們會把布拉格所有酒吧和酒窖都清空」)等等閒聊中,卡普蘭提出了一個意味深長的請求:「歐列格,你手上會不會有葉夫圖申科(Yevgeny Yevtushenko)寫史達林那首詩的那份《真理報》?」他提到的那首詩是葉夫圖申科的〈史達林的繼承人們〉(Heirs of Stalin),這是俄國最敢言、最有影響力的其中一位詩人對史達林主義的直接抨擊。這首詩要求蘇聯政府確保「別讓史達林再度起身」,同時對領導層中仍有些人渴望著殘暴的史達林主義舊時光發出警告:

「我說的過去,在這兒, 指的是: 人的善良遭受蔑視、無辜的人們遭受誣控、無罪的人給關進了牢籠⋯⋯ 也許有人會對我說:『幹麼煩惱呀,你?』我卻不願安心呢。 只要史達林的繼承人在世上走動⋯⋯」

這首詩在蘇聯共產黨的官方報紙刊登時引發過轟動,也在捷克重印。「這首詩懷著一絲不滿,對我國部分人民有著強大影響,」卡普蘭對戈傑夫斯基這麼寫道。他說他想要對照捷克文譯本和俄文原本。但其實,卡普蘭正在向好友發送一段用密碼寫成的共謀訊息,他要確認兩人都享有葉夫圖申科表述的這種看法,而且和這位詩人一樣,面對史達林的遺緒不會袖手旁觀。

國安會的「紅旗」菁英培訓學院位於莫斯科北方80公里處的森林深處,代號為一○一學校(School 101),這個代號無意間諷刺地呼應著喬治.歐威爾(George Orwell)小說《一九八四》(Nineteen Eighty-Four)裡的「一○一室」,也就是黨讓囚犯承受他最可怕的夢魘,藉以瓦解其抵抗意志的那間地下拷問室。

戈傑夫斯基和另外120名國安會見習軍官,在這兒被傳授了蘇聯間諜工作最深刻的奧祕:情報與反情報、吸收及運行間諜、合法情報人員與非法派遣人員、特務與雙重間諜、武器、徒手格鬥及監控,全都是這個不可思議行業的深奧技藝與語言。其中一些最重要的指導在於察覺及擺脫監控,在國安會術語裡稱為「乾洗」(provenka):如何發現自己被跟蹤,並「看似偶然而非刻意地」躲避監控,因為明顯能察覺到監控的目標,很可能就是受過訓練的情報人員。「情報官的行動不該啟人疑竇,」國安會教官明言,「要是監控部門注意到某個外國人公然查看是否有人盯梢,他們就會受到刺激,變得更隱密、更頑強、更別出心裁地作業。」

一如所有學員,他也宣誓永遠效忠於國安會:「我誓言灑盡鮮血捍衛祖國、嚴守國家機密。」他毫無疑慮地這麼做。他也加入了共產黨,這是加入國安會的另一項必要條件。他或許心存懷疑許多人都有疑慮──但這並不妨礙他懷著全心奉獻與赤誠加入國安會和共產黨。更何況,國安會緊張刺激。因此,一○一學校為期一年的訓練課程絕非歐威爾筆下的噩夢,而是他青春歲月中最愉快的時光,這是一段充滿興奮和期待的日子。他的新手同儕都是因為各自的才能與意識型態上的順服而雀屏中選,但也是因為每個情報部門所共有的冒險精神而獲選。「我們選擇了國安會生涯,因為他們提供了行動的可能。」機密創造了強烈的情感聯結。就連歐列格的父母親也幾乎不知道他身在何處或做些什麼。

「成功進入第一總局服務是大多數青年國安(State security)軍官暗藏和公開的夢想,但只有少數人值得這份榮譽,」約莫和歐列格同時在一○一學校受訓,最後在國安會官拜將軍的列昂尼德.謝巴爾辛(Leonid Shebarshin)寫道,「工作以其自身的傳統、紀律、常規及特殊專業語言,將情報官們團結在獨一無二的袍澤情誼之中。」到1963年夏天,戈傑夫斯基完全被國安會的袍澤們接納了。當他誓言捍衛祖國、保守祕密直到最後一口氣,他是真心誠意的。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。