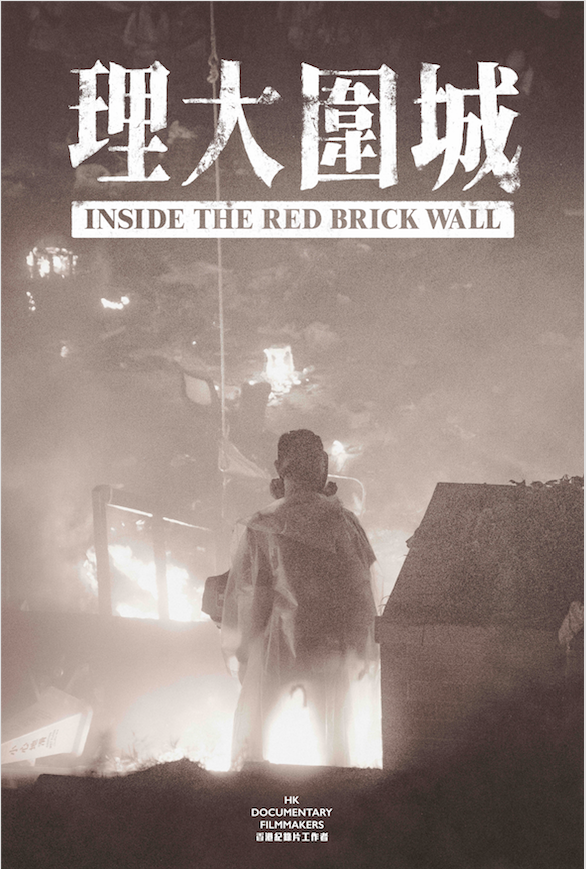

時至今日,作為紀錄片,《理大圍城》無疑是一部銘刻時代的重要之作,更顯其價值所在。它的理性與感性,描寫出港人的心靈脈動;它的深度和強度,則成為「抵抗遺忘」的血淚見證。

而正如示威者必須矇面一般,攝製團隊也必須匿名。以下為我們與香港紀錄片工作者的訪談,為忠實陳述且保護團隊,以匿名受訪的第一人稱問答方式呈現。

《報導者》(以下簡稱報):與《佔領立法會》的「一天紀錄」不同,《理大圍城》的紀錄持續了近兩週。請回想一下拍攝時的情況,如何決定跟抗爭者一起進去並展開拍攝?

香港紀錄片工作者A(以下簡稱A):一開始我們會一起拍攝,6月之後,有把素材集合的想法,一直到理大圍城事件,香港反送中運動進入高點。7月開始,街頭激烈的戰鬥每週都在發生,很多的變動,一直到11月,傳出有位大學生在逃離警方催淚彈時,不幸身亡,新聞有拍到警方阻擾救護車。對香港來說,是一個hint,大家很憤怒,情緒慢慢累積,發生了「黎明行動」,也是整個校園運動(像中文大學、理工大學)的起點。從黎明開始,各方各路地去堵塞交通,讓香港進入罷工罷市的狀態。

那時我做為拍攝者的心情有很大變化。因為從6月到10月,在無數的拍攝中,心裡都有一種很大的懷疑。你不斷地看見人被捕、被打流血,可是這種事情又不停重複,好像每一天你到外面拍攝的畫面都差不多。心裡的懷疑是,抗爭的成本很高,可是政權無動於衷,感受到很大的無力感。舉起攝影機的時候,會問自己,拍人被捕被打,意義是什麼?

其實我們的狀態都一樣,一開始是想拍戰線以外的抗爭者狀態。因為整個運動其實每一個人都是匿名的、蒙面的,這種情況讓我們分不清楚每個個體是誰,所以很想了解到每一個人是如何參與到運動中,如何進入到集體的。所以到現場時,就沒有聚焦衝突,而是拍攝後方或中間。

在理大之前,我們去了不同的校園;去到理大的時候,遠遠看就像一個紅色的堡壘,本身有一個圍城的感覺。進入到裡面時,發現有很多不一樣的人,戰線以外,很多事情在發生,也有一些比較年長的人在煮飯和清潔。所以我們就決定留下來拍。後來有一個聲明,警方說政府不認可的媒體,要馬上離開,不離開就會告你暴動罪。

那時很多記者和拍片者聚在商討,最後很多認識的朋友馬上離開了。但我們很想記錄在裡面發生的事情,因為那是過去5個月我們看不到、沒有體驗過的事。以前的戰鬥都是快閃,像流水一樣人就散開了,沒有蹤影,但在校園裡,人們會聚在一起,會討論,會生活會吃飯,集體的模糊性被去掉,個體的特徵會出現,你會知道他們是什麼人,在飯堂吃飯時,他們會脫下面具一起聊天。我們決定留下來。

後來,校長進來想帶走學生後,仍一直在圍城的狀態中,我們沒有離開,但已沒有繼續拍攝。自己的情緒很高漲,因為拍攝也逼迫自己必須抽離,不敢看抗爭者的眼睛。可是到校長帶走學生後,整個校園很像一片廢墟,我們每一個人的情緒都湧出來,也一致地失去了拍攝的能量。所以影片最終停留在11月18日,雖然仍有很多人逃亡,但我們已沒辦法拍攝。

報:你們會怎麼定義自己和抗爭者的關係?

A:想法一直在變化,從6月到現在是一種流動的狀態,會隨著你的體驗而改變想法。像我自己,一開始是單純地想要記錄七月一日,整個佔領立法會事件經歷了什麼;我從沒有想過香港會發生這麼頻密的社運,那個時候覺得拿攝影機在現場沒什麼用,阻止不了事情,還會妨礙到別人,拍的影像又沒有立刻傳播到電視台或媒體,那拍攝到底是為了什麼?

很想像台灣的綠色小組一樣,馬上將現場傳播到公眾視野去。但我做不了能力以外的事,卻仍很想拍,後來在現場拿起攝影機的時間少了很多,很多時候就是在觀察聊天,有時候也把記者證和者攝影機收起來,把自己當成一個「人」。

身分或角色定位,我自己都很模糊,有時候也是很困惑的。有時你沒有拍,但突然某個瞬間,你很想把它記錄下來,便又在拍了。經歷整個2019年,我是整體群眾的一部分,只是我的角色不一樣,我在心裡面這樣相信著。

抗爭運動發生在現場,但也發生在不同的地方、不同的時間點。這兩部作品後來產生的社會意義和政治意義,還有在文化上的影響,也是抗爭的一部分,發生在運動之後。

香港紀錄片工作者B(以下簡稱B):香港抗爭者會用「手足」彼此稱呼,因為沒有名字,也不知道大家是誰。我們也被問過覺得自己是不是「手足」,我不會這樣去定義。在現場抗爭者每次要出去,背負的代價是很高的。我們在現場,開始的時候可能也只是變裝去、戴護具;我們一拿起攝影機,背負的風險就已不同,選擇這個位置,其實已經跟他們差很遠,面對的危險是完全不一樣的。一天完結後,他們還要再找地方換衣服,回家怕被跟蹤,必須換很多趟車才敢回家;我們還可以去吃宵夜討論,整個感覺是很矛盾的。想記錄的同時,內心有很多的內疚,為什麼我有這個特權站在這裡不被攻擊。

香港紀錄片工作者C(以下簡稱C):如果是在現在這個時間點去回答,在《國安法》的前提下,因為當局在消滅那些記憶和歷史,所以對他們來說,「記錄」本身就是抗爭。就算是只是在記錄,也可能會被指控違法,後果也不一樣了。

報:拍攝時的原則是什麼?拍攝了多少素材?如何決定開關機的時間?

A:沒有鮮明的想法,大家各自拍自己的,再把素材集中起來做成一個資料庫,看看有什麼可能性。就算在理大我們幾個人會見面,但從來沒有分配拍攝。其實素材真的不多,因為我們主要拍攝都在11月18日之前,衝突的部分我們也不想放太多。

針對開關機,我們曾有一個討論。當校長來了之後,凌晨3、4點後很多人躲藏在不同的空間,有人開始想要跑出去,我們其實看著這一切發生。那時我跟身邊的人說:要不要拍?我不太確定自己是否想拍。但其實,在那個時間點,去記錄現實已經不那麼重要了,如果角色可以轉換,去做別的事情可以產生更逼迫性的效果,都會比去記錄更重要。

報:抗爭場面的慘烈,看起來就像是戰爭,拍攝時的心理感受是什麼?也請談談拍攝時遇到的危險。

A:那時現場已經很多人說這不是抗爭,這是戰場,很多人真的受傷了,血一直在流。拍攝時,催淚彈就在身邊擦過,身體其實已經感受到那種恐懼了,內心其實是很害怕的。可是那時,你的意識又在攝影景框裡面,所以沒有去理會恐懼感,可是如果你稍微抽離,會很想馬上逃離。

有時我很害怕,覺得自己沒有站在應該要站的位置。有一次我幾乎被催淚彈打中,又有一次擦身而過,我覺得自己會死,就慢慢地退後。基本上我不在那裡面,我選擇了一個安全的位置看著一切發生,內心很矛盾掙扎。

被捕和被打在過去一直都存在,但不是每一次都有新聞媒體報導,只有很少的照片和影片流傳出來。那種被打的狀態,存在於很小的角落,但理大事件給了一個空間把這一切放大開來。整個反送中運動裡,理大圍城是警方當日出動最多警力的,我們向外看,有三千個警察在外面,從四方八面拿著槍指著你。恐懼感是從這裡演化、蔓延的。

B:戰爭的感覺在心理上比較強烈,因為抗爭退到校園中,相對是安全的,但被圍困走不出去,會有被判暴動罪的可能,對未來感到恐懼,而且壓力愈來愈大。那時候說「城裡的人想出來,城外的人想進去」,這是我們片中沒有提到的,因為外面其實同時有很多人想要攻進去,戰爭感很強,城內可能幾百人,但城外可能幾千幾萬人在參與。

報:片中較少提到這個事件在反送中運動下的脈絡,隨著被圍捕的情況愈趨激烈,選擇聚焦在抗爭者如何留下與逃出去的困境,當中也呈現很多誘惑、背叛、兩難,描寫出「抗爭之難」的內心狀態,請談談剪接時的敘事策略。

A:從理大之後,心裡的感受一直很強,是被圍困住的感覺,看著抗爭者從意志高昂,被圍困、失敗、逃亡,目睹這一些,那種心理的變化與狀態,離開理大後就一直重複,剪接時很想好好梳理這種情緒。一開始為什麼要做這片,就是從這個感受來的,基本上從這裡出發,已經定調《理大圍城》不是脈絡清晰、意識形態明顯的那種所謂抗爭電影,而是講述我們這些人如何被圍困、如何堅持、如何放棄的拉扯。

從很微小的地方,譬如相處或爭吵,我們看見個體和集體是如何混在一起,每一個人具體是什麼樣的樣貌,我們看見比「意識形態」更多的東西:

參與抗爭運動為每一個個體帶來什麼創傷,如何影響一個人,這就是我們想說的。

B:平時看新聞時,我們很容易會去批判別人的決定,覺得逃走就是叛徒,或者留就是「送頭(一定會輸的)」。但紀錄片讓我們看見過程中的掙扎,還有每個決定背後的經歷;尤其在這個時間點回看,很多的後果都在發生,當時現場沒有人知道最後會怎麼樣:10年的暴動罪是否會發生?逃出去或留下來是不是安全?

校長們覺得帶走學生是在救他們,至少今晚就可以回家了,可是無法考慮到之後心理上的創傷。本來不認識的人在抗爭中成為戰友,突然之間,部分人卻可以安全離開。但他們是否真的安全,到現在我們其實都還不知道,而且他們到今天還在恐懼、後悔,自責自己離棄了別人。最近每天都有人因理大事件被捕,沒有人知道下一個會是誰,調查到了什麼階段,這個恐懼一直跟著他們。

C:其實我們在第二、三版本時,曾理性地去討論要不要去描述前因,讓國外觀眾去理解事件,但結論是,這些素材的最大力量,就是裡面抗爭者面臨離去和留下的困擾,如果解釋太多前提,會削弱了我們想表達的。

香港紀錄片工作者D(以下簡稱D):一開始是一種情緒,很強烈,也很真實,但可能是不容易被明白的。所以我們的考慮是,讓外部的人去理解他們為什麼情緒這麼強,剪接時的原則,就從很情緒化,變成幫助大家理解情緒。

報:片中有幾個鏡頭令人印象深刻,尤其片尾在校長進來之後,帶走了很多人,但有兩個年輕人在樓梯上停留徬徨,不知該留下還是離開,鏡頭很長,你們也刻意不多加說明。從中你們看見了什麼?

A:當晚很多事情都在樓梯上發生。那時已決定要拍長時間的鏡頭,不斷開,想記錄整件事情如何開始與結束。刻意不去看他們最後是否離開,只放他們在樓梯上看著對方、不知怎麼做的鏡頭,其實是我們的想法。這個畫面是整個運動最重要的隱喻與折射,很多時候我們很徬徨,不知道下一步要怎麼做,但也只能倚靠彼此。離開可能會被控暴亂罪,留下來則會遭受警方暴力,這是經常糾纏在一起的掙扎。

後來影片有播給年輕人和前線抗爭者看,大家對這個鏡頭的感受都很深,因為這就是整個運動的縮影,也最能描述出大家的心情。尤其對於沒有共同經驗的人來說,這種經歷和感受其實很難表述,可是藉由這個鏡頭,傳達了一些事情。

報:《理大圍城》最早在2020年3月推出,距離理大事件只有4個月。當時是71分鐘版本,現在改為88分鐘,結尾的處理也有些不同,請談談差異之處。

A:第一個版本的結局,現場背景有兩個警察用言語揶揄抗爭者,說「我們會一直等你到聖誕節」之類的。那時候覺得,已經到這個處境了,可是那種被包圍感還是一樣,我們雖然看不到警察,可是那段時間和空間仍一直影響我們。《理大圍城》其實講的是我們這一群人的故事,如果最後落在被嘲諷、遭受軟暴力的結局,我會很不能接受,所以我想把現場那些聲音都去掉,只剩下畫面,讓我們能好好地梳理自己的情緒。

D:從電影的角度去看,(第一版結局)是有效果的;但從做為一個香港人、自己的故事的角度去看,我是不忍心的,所以就拿掉了。現在回想,一開始我們因為不太肯定,就辦了幾場試映,再去想怎麼改,也許因為時間的關係又可以再抽離一點,但有一些本來我們無法接受、覺得太殘忍的,又覺得可以加回去。因為我們很害怕,這部影片會造成二次傷害,對很多人來說太hard core了,當時的時間太近了。(有些鏡頭)後來又加回去,也拿到了新的素材。

報:剛剛提到二次傷害嗎,也許很矛盾,但到底紀錄片本身比較殘酷?還是現實比較殘酷?上次訪問的時候也有說,剪接時有人沒辦法再去看一次,製作《理大圍城》會不會對你們來講也是一種二次傷害?你們怎麼去克服這個這種心情完成作品?

A:一開始是想要梳理,可是過程不太順利。有時候你不想再經歷一次那種畫面,其實現在這個版本是把一些覺得很有感受,但不能放在片子裡的東西去掉,是一種很強烈、直接影響到你的東西。

譬如抗爭者對你訴說傷痛,請你幫助他,類似這種。所以其實,想要梳理是有難度的,可是在剪接的時候,又要很理性地去處理,那時候就會陷入一種類似在現場拍攝的狀態,會延遲自己的情緒在其中。可是到後來,你一遍又一遍的去經歷,看見細節後,會發現很多感受產生了,比現場時候產生的更深層,就會發現和瞭解自己更多。拍攝時無意識的東西,剪接時會明白當時為何這樣拍,為什麼會開機或關機,這對我來說是個很好的過程,去幫我梳理在整個運動中所經歷的感受,我都能比較理性與之相處,所以現在我是可以完整地看過一遍,無法看過的只剩下D。

B:第一次放映是去年3月,距離事件發生還沒有很久,運動仍持續。開始放映時觀眾反應很強烈,有不少甚至是在挑戰製作團隊,為什麼要這麼呈現?為什麼要把這個故事講出來?很多不好的反應,也有很多懷疑。可是之後隨著時間過去,看見了觀眾情緒的改變。放映會對我來說是很療癒的,很多時候觀眾不是在評論電影,而是分享自己的想法和情緒,這是讓我覺得電影很有價值的地方,覺得中間的付出和辛苦有其價值。

D:我不太想看的原因是,這電影是很殘酷的。因為這個形式。對我來說比較療癒的是跟其他人聊天,去談現在,而不是當時,會比較有幫助。

A:我補充一下D的想法,放映和反饋,包括我們內部討論,其實我們每一個人,對運動的想像都不一樣。因為這部影片太真實了,太殘酷了,很多人不願意看見這樣的事。有些人跟我說,第一次看的時候,心裡真的很不能接受,雖然知道現實可能是這樣,可是經歷了這麼殘酷的東西,會改變對運動的想法,沒有辦法再回到之前對運動的美好想像;很多人抱著一種香港的集體想像,譬如美好的品格或勇氣是怎麼產生的,可是當我們看到這部電影,會說其實我們就是很普通的人,有很不堪的一面,也有很暴力不理性的一面。像在前線的人,新聞和媒體會把他們描繪成一個勇武、勇敢,不害怕也不軟弱,但在片中看到的是很不堪的,所以D說當時他不忍看下去。但現在想法會不斷地改變,現實是《國安法》來了以後,被捕人數來到了不同的層面,其實會動搖你。我們首先要理解對方,才知道下一步怎麼走。

B:到這個時間點,我們對抗爭者的認識也更多了,接受程度也比較高,現在去看就沒有之前很強烈的感受。現實已經殘酷到一個點,大家接受能力都變高了。

D:對我來說,《理大圍城》是給那些無法理解的人看的,就是這麼殘酷,但是那個情緒就是我一直以來的情緒。我自己可能不需要這部電影,我需要的是另外一種電影。我現在想要一點幻想,不想回頭看,我比較關心該如何走下去,這是很自我的感受,我需要希望。

報:在阿姆斯特丹國際紀錄片電影節(IDFA)首映和獲獎後,國際上的放映和迴響,有給你們帶來鼓勵嗎?有沒有印象深刻的feedback?

D:我沒有很大感受。在這個什麼也不能做、很無力的時候,能讓中共很不舒服,很丟臉什麼的,我就覺得開心。譬如拿了一個獎,有很多報導,這些小事讓大家可以出一點氣的話,也是很大的意義。

B:最奇怪的就是有人跟你說恭喜,那種感覺很奇怪,我明白「恭喜」的意思,片子的成功也不是團隊的功勞,而是主角們的血肉和參與。我看到外地觀眾的回饋覺得很感動,香港真的是一個很小很小的地方,尤其在紀錄片影展,同時有很多其他國家的抗爭紀錄片,別人的抗爭比我們嚴重很多很多,我們被放在一起是很小兒科的;可是他們還是會說,他們看得懂、很感動,覺得香港人很勇敢。他們的關注是很大的鼓勵,香港好像擁有了這個特權,我們也就不會想要放棄。

A:《國安法》一壓下來,很多事情都不能做了,街頭的力量消亡了,當現實一天比一天嚴重,我們還可以做什麼?這個片子在國外放映,引起了一些迴響,有更多香港人關注,是否會引起一些文化上的影響?在此時此刻我們不知道,可是我們相信,還是回到電影、相信電影,可能還是可以帶來些什麼。

報:經歷過《佔領立法會》與《理大圍城》兩部影片,一高一低,距離當時也一年了。就身為一個紀錄片工作者來說,過程中你們各自有什麼成長或體會?

A:在這之前在香港做紀錄片都是單打獨鬥,可是這一年開始,我們想要建立一個網絡,把紀錄片工作者聯結在一起,產生的可能性和力量會更大,這是拍了這兩片之後,比較積極在做的事,現在也有進行中的影片,雖然美學和形式都不同,但都是我們對於政治現實的回應,多人一起討論和想法,過程其實很重要,因為會激發另一個人。從中我們討論該如何拍下去,身處在這個時代,做為電影人能用什麼形式去回應。現場雖然已經不存在了,電影還是有它的方法去表述,我覺得這是我的成長。

B:我覺得跟觀眾的關係比較強烈,一開始的時候觀眾的反應很強烈與憤怒,我也很憤怒,但慢慢學會不只是去相信電影的力量,而是要相信觀眾。雖然觀眾看完當下可能很生氣或沮喪,但看見、經歷不同的東西後,會有新的想法和沉澱,然後找到屬於他們自己的力量和方向。特別有些觀眾是經歷過理大事件的,我們很擔心他們看完後的情緒反應,可是最後他們都很鼓勵我們(他們不知道我們在場),反而說影片治癒了他們,看完覺得自己有辦法面對經歷過的殘酷。

C:我真的沒有成長。我今年跟去年的差別,只是我對痛苦的經歷多了一層,因為2019年大半年的時間,我對痛苦的理解更深。剛才提到國外觀眾看這部片的意見,我想因為他們都經歷過自己抗爭的歷史,我們香港人的抗爭最痛苦的回憶跟他們連結在一起。所以我剛才在想,為什麼我好像沒有成長,可能是我還在處理我自己過去一年多這種痛苦的感受,我到底該怎麼去理解不想看與不想面對的事。一年過去,我還在消化的過程裡。

D:我覺得比較大的感受,是一種很孤獨的感覺。因為我們是匿名的,我做的關於抗爭的事情,都是自己放在心裡面的,不能跟別人說,可能最好的朋友和家人都不知道。但你知道外面很多人,他們都有自己的經歷,或是他們的痛苦,所以感受到很孤獨,但其實很多人都是這樣,所以可能又不孤獨了,很矛盾。我很想跟其他人談談這些。

報:匿名,某種程度上是要自我保護。

A:一開始會匿名是知道自己拍的片就是證據,而且你在這麼近距離的地方拍下對方的特徵、聲音等等,而且是有連貫性的,這是很好的證據。所以那時候就考慮說,這些素材如何不被找到,我們也考慮運動會繼續,還有自身的安全問題,我們仍想繼續拍。

報:目前為止你們都還算安全?

D:這是一個很主觀的感受。如果我們秀出了名字,我們現在什麼也做不了,但現在還可以做低調地做一些事情。

C:我覺得香港的情況就是沒有安全感這個字存在。今天你覺得安全,明天隨時不見,你覺得有法律保障你,明天就可能沒有了,所以今天可以做的事情明天可能就不能做了。現在能接受訪問,明天可能是犯法的,現在跟你談話,過了一個月之後這東西就變成犯法的證據。我這麼理解,我每一天都準備去接受這個狀況的出現,我準備在這種狀態下去生活。

B:我覺得這就是白色恐怖,因為沒有清晰的線,我不知道哪些行為在政府的眼裡是已經犯法了。我很多社運朋友被捕,他們可以參考誰已被捕,那我可能是下一個,或者暫時不會是我之類的,可是在香港其實沒有先例,你不知道在哪一個時刻政府會做出什麼,這就是恐懼的來源。

A:恐懼一定是有的,不單是我們,也包括放映的人。所以說,做好準備,日子還是要過,該做的還是要做。怎麼去處理這種恐懼?就要做好準備,其他不可控的也沒辦法,香港基本上就是這種狀態。現在很多人離開,留下來還是不滿的人,要不就被逮捕,要不就是隱藏自己的政治意識,基本上每一個人都有要付出成本和代價。

報:非常謝謝你們的分享!

B:我也很謝謝這個分享的機會,我自己從來沒有分享過,也沒有露面過。這是唯一一次。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。