2016年,瑞士非營利組織「國際社會服務社(International Social Service, ISS)」估計全球每年有2萬個孩子藉代孕出生。COVID-19疫情後,代孕需求大幅成長,代孕子女連年增加,且因灰色地帶眾多,存在地下市場,實際人數難以估算。

文化、家庭與個人因素交織下,「不孕」難以啟齒,「代孕」更諱莫如深,需求者傾向只做不說,代孕者的面貌因此更為模糊。本次《人工生殖法》修法,是否開放代孕、開放對象為何,成為爭議焦點。《報導者》採訪借助代孕實現求子心願的異性戀媽媽、同志爸爸與志願單親媽媽,並透過其代孕者書寫的手札或視訊訪談,理解她們代孕的起心動念,看見代孕眾生相的一角,以及這條求子路上的悲喜與曲折。

2014年,美國加州一間人工生殖醫院,林果媽咪(化名)與護理師大喊"Push! Push!",陪伴產床上的代理孕母Serena分娩。小男孩呱呱墜地,她滿臉淚水為兒子剪臍帶,感謝Serena幫她把這個生命帶來人間。

時隔10年,回顧兒子誕生那天,林果媽咪激動依舊。她說,若她能自己生,肯定能生一打足球隊。無奈事與願違,她容易受孕,卻一次次流產。流產6次後,她瞞著家族長輩,裝上假孕肚,到美國代孕生子。

兒子漸漸長大,看到同學有手足陪伴,也好想要個弟弟。第12次懷孕看似穩定,兒子每天貼著她的肚皮,問弟弟什麼時候會來。不料這回是子宮外孕,林果媽咪聽著儀器傳來的心跳聲流下淚水,這是她努力多年來聽過最強而有力的胎心音,老天卻跟她開了這麼大的玩笑。

兒子見到她肚子的傷口,不提弟弟的事了。但她渴望再有孩子,也想給兒子一個伴,第14度流產後,她再度飛往美國代孕,去年(2023)抱回女兒。

林果媽咪擔任教育產業高階主管,在大家庭長大的她非常喜歡小孩,29歲結婚,打定主意至少生3個。首胎孩子很快來報到,卻在孕期第10週流產。

夫妻倆再接再厲,卻屢次失落。林果媽咪很挫折,明明自己能教、能養,為何當媽這麼難?她與先生四處求醫,做過所有檢查,挨過副作用如萬隻螞蟻嚙咬的免疫抑制藥物治療⋯⋯當她第6度失去孩子,家人與先生都求她別生了。

「我跟先生安靜不講話,但感覺婆家可接受。後來全家商量,父母、先生與公婆都說,只要我不自己懷,任何管道他們都支持我試。」

10多年前,台灣沒有太多海外代孕的討論,林果媽咪不知能問誰,只得上網找資料,比較泰國、烏克蘭與美國,覺得美國的代孕法規完整,「而且我在比較傳統的家庭長大,跟阿祖、阿媽解釋『我去美國生美國人』,她們比較能接受。」

明白她遭遇的同事與摯友,對她的代孕選擇百分百支持。她不知道家族老一輩會怎麼想,也不想花心思應付閒言閒語,索性網購兩個假孕肚,「一個4個月,一個7個月,疊起來就是要臨盆,」與長輩見面時,她裝上孕肚出席,並刻意吃胖增加真實感。當她提前赴美陪Serena待產,還裝上孕肚在住處拍生活照,回應家族群組關切。

代孕過程很順利,10個月後,林果媽咪把假孕肚留在美國,帶兒子回台灣。

喜悅之餘,她注意到一件事:「Serena可能(對我兒子)有情感的割捨,兒子出生後,她請我們幫她倆拍合照,看著寶寶被放到嬰兒處理台上,對他說bye-bye,後來就沒有再看他了。」原先答應保持聯絡的Serena,出院後再無消息。心理諮商師鼓勵林果媽咪別斷了聯繫,她每年寄發兒子的照片,感謝Serena讓她成為媽媽,可是再也沒收過回信。

回台不到2個月,兒子嚴重吐奶,體重沒增加,接連看了幾個醫師沒改善,直到在台大兒童醫院診斷出罕見的先天性心臟病。

考驗像是沒有盡頭,林果媽咪癱軟在診間地上,哭吼「為什麼?」她不捨孩子面對這麼大的人生關卡,不懂這麼多道人工生殖檢查與產檢怎都沒發現異狀?醫師告訴她這疾病很難在產檢時檢出,先生則抱著她安慰:「我們沒辦法給兒子健康的身體,但可以給他正面的生命態度。」

痛哭一場後,她收起眼淚,陪兒子面對病情。現在兒子復原良好,生活與一般孩子無異,只是得持續動手術更換人工血管。

殺傷力最強的是旁人話語:「有人說,就是我硬要生,才生了個心臟病童讓自己受罪。」時隔10年,她清楚記得當下的難受,「但我現在修行到位了,我會心平氣和告訴對方:『你們無法理解我有多想要孩子,上天會給每個人不一樣的任務,我收到這份挑戰,也認為我做得到。』」

有人質疑,她兒子的病,會不會是代母懷孕時沒好好照顧自己?她堅定地說:

「醫師認為跟生育方式無關,無需追究任何人,我也覺得老天自有安排。我一直非常感謝Serena,我兒子這麼樂天、個性這麼穩定,相信是Serena給他很好的胎教。」

回顧代孕歷程,她花了很多時間表達感謝。感謝她的人工生殖醫師,感謝代理孕母辛苦懷胎,感謝台大兒童醫院心臟科團隊救了兒子的命,感謝家人總是支持,感謝剛出生就歷經生死交關的兒子,長成可以跟她一起運動、一起頂嘴抬槓的小男孩。

兒子豐富她的人生,讓她決定依原計畫繼續「做人」。「代孕花費大,我還是想自己生,」她的卵子健康,做試管容易成功,只是孩子依然留不住。

眼看邁向不惑之年,生育時鐘進入倒數,2020年初,COVID-19疫情全球擴散前夕,林果媽咪與先生飛往美國取卵、取精,形成兩個健康胚胎也找到代母,但兩度植入都失敗。2021年底,她請家人給她最後一次機會,穿著防疫兔寶寶裝,獨自回加州取卵,一顆健康受精。

代孕機構為她找到36歲的代理孕母Berenice,Berenice是擁有專業證照的保母與陪產員,20歲出頭就生完兩個孩子。協助產後憂鬱患者時,Berenice擔心自己不夠貼近這些媽媽的心境,因此透過代孕重溫懷孕歷程。

林果媽咪回憶,Berenice視訊面談時提出的唯一問題,是「我能不能陪代孕寶寶長大?」希望能共享代孕子女的成長喜悅,而非孩子出生就斷了聯繫。Berenice的善良與相仿價值觀讓她覺得很投緣。

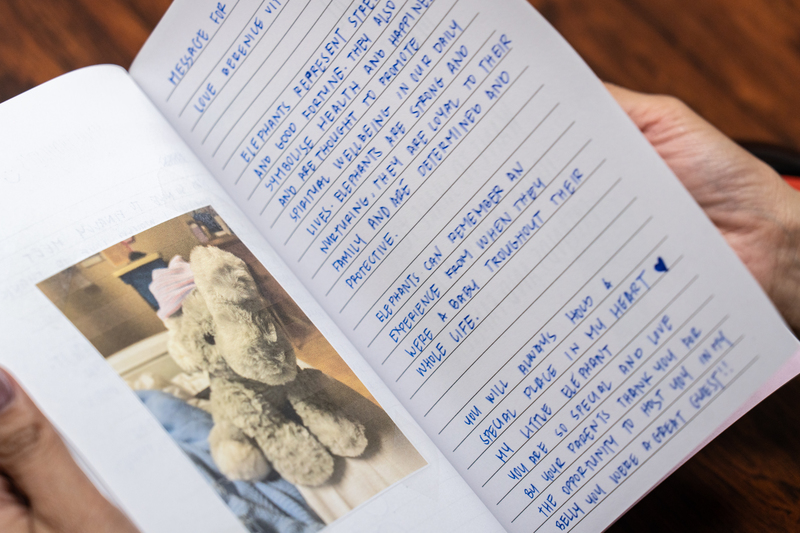

從決定代孕開始,Berenice開始書寫「代孕手札(surrogate journal)」──部分代孕者會特別購買這類札記本記錄代孕歷程,作為禮物送給代孕子女與家長。林果媽咪與我們分享手札內容,在手札第一頁,Berenice寫道:「我想幫助一個家庭,希望讓他們享受子女圍繞的快樂。因為對我而言,媽媽是最不可思議、最意義十足的無酬工作。」她寫道,與眾多準家長視訊面談後,總是面帶笑容、跟她一樣看重家庭的林果媽咪,讓她第一眼就感受到連結(connection)。

因為疫情,林果媽咪無法像上次那樣赴美陪Berenice產檢,但雙方訊息往來密切,Berenice常與她分享孕期大小事,「很可愛的是,Berenice讀高中的次子想念醫科,會陪她去產檢,一起經歷助人過程。」

Berenice偏好讓寶寶自然「退房」,不想催生。林果媽咪不好意思地說,她焦慮到每天寄加速產兆的瑜珈影片給Berenice,直到Berenice透過仲介請她別寄。

Berenice在代孕手札寫道:「我壓力超大(stressing out),希望媽媽(林果媽咪)理解孩子會在最好的時刻到來。」

考量寶寶健康,在醫師建議下,Berenice在孕期41週尾聲催生誕下女兒。林果媽咪陪她度過近24小時的產程,「我跟她一起push,看到她這麼痛,女兒出生後我抱著她說謝謝,哭到不行。」

手札最後,Berenice寫下一段話給林果媽咪一家人:「謝謝給我機會體驗(代孕),過程難中有易、易中有難(It was easy/ hard sometimes),當林果媽咪見到女兒那刻,我看著她的神情,心知一切都值得了。」

Berenice以象徵力量、健康與幸福的大象布偶作為寶寶的見面禮,她寫道:

「大象終其一生記得他們嬰兒時期發生的事⋯⋯我的小象,妳永遠在我心中占據一個特別的位置。獨一無二的妳,有父母滿滿的愛,謝謝妳來我的肚子裡作客,妳是個很棒的客人!」

林果媽咪說,Berenice在產後一個月有些微身體失調與不適,幸好已在周邊資源協助下康復,兩人現在就像朋友一樣分享孩子的成長照片,等孩子上高中,能理解什麼是人工生殖,她會告訴孩子這段代孕故事。

小小的客廳裡,健身器材旁散落娃娃與玩具,椅背貼著動物貼紙,穿著公主圖案上衣的小女孩咚咚咚地朝我們跑來,興奮展示剛塗好的指甲油,扭腰擺臀來段即興舞蹈,為採訪過程點綴笑聲。

這是阿農、宥威與女兒Bella(三人皆為化名)的三口之家。從事傳產業的阿農與男友宥威交往9年,6年前決定讓孩子加入他們的生活。從收養到海外代孕,他們思量甚至嘗試種種方案,卻屢屢受挫。期間,兩人的女性友人協助以人工生殖生下活潑愛笑的Bella,為全家帶來不少歡樂。除了阿農、宥威與生母的愛,Bella的保母也把她當女兒疼惜。因此Bella總驕傲地對幼兒園同學說:「我有兩個爸爸、兩個媽媽。」

陪伴Bella同時,阿農不放棄尋找海外代孕。從東南亞、歐亞交界到拉丁美洲,為了生孩子,他翻遍世界地圖,幾乎繞地球一圈;最初吃虧受騙,後來逐漸能辨識仲介話術端倪。付出近百萬元代孕「學費」後,他的求子路露出曙光。

阿農的大姊20多歲罹癌過世,在全家人心中留下缺口。「我媽感慨地說,雖然她生了6個,算算其實滿少的,」阿農在眾多手足陪伴下長大,也想生幾個孩子,建立自己的熱鬧家庭,「況且等我老了,要是小孩偶爾回來探望,我會滿開心的。」

他國中就覺得自己喜歡男生,把祕密埋在心裡,認為自己終究會「轉性」喜歡女生。父母期待他結婚生子,他懷著矛盾交女友,但不會想跟對方發生關係。30歲前夕,以結婚為前提交往的感情告吹,「我想好吧,就走(同志)這條路,不去想生小孩的事了。」

與宥威交往後,一場台灣同志家庭權益促進會(簡稱同家會)舉辦的加拿大代孕講座,讓阿農重燃希望。外語能力不錯的他查找資料,發現加拿大實施利他型代孕,代理孕母人數有限,得等好幾年。他轉而研究美國代孕,但那時費用已高達15萬美元,他們難以負荷。

2018年,兩人決定收養孩子。收養流程嚴謹又繁複,他們有段時間天剛亮就出門,到2小時車程外的收出養機構上親職教育課。做完心理諮商,繳交數萬元行政手續費,這時機構要他們對家人出櫃,在保守家庭長大的兩人無法開口。

他們沒通過收養審核。「我去IKEA退嬰兒床,店員問我退貨原因,我說本來要有小孩,後來沒了,店員不敢再問下去。」

他們聽聞有男、女同志伴侶「協議結婚」,生下孩子共同撫養。原想照本宣科,後來想想,兩個人照顧孩子都會意見不合,4個人豈不問題更多?透過代孕還是比較單純。

「我們已認識同家會,但當時美加以外的代孕訊息偏少,有些爸爸(在其他國家)成功後也低調不分享。我是看到有人在柬埔寨成功,覺得有希望;當然擔心被騙,不過美國實在太貴,」阿農說。

幾週後,仲介發來一封字跡模糊的柬文文件,說人工授精失敗,得從頭來過。他向診所一查,冷凍精子分毫未減,哪來什麼人工授精?自己顯然被坑了。「這當中,仲介還改口要我跟那位越南女生結婚才能帶小孩離境,我立刻拒絕。」

介紹代母能抽成,假結婚再抽一筆,而這位新娘兼代母,恐怕從頭到尾就是個假人頭。向來真誠待人的阿農,從沒想過自己的求子夢想會被利用甚至踐踏。這事讓他留下很深的創傷,在接受我們採訪前一晚,他還夢見柬埔寨的受騙遭遇,驚怒交織地醒來。

後來朋友把他拉進一個LINE群組,裡面有200多位尋求海外代孕的同志爸爸。有些人已順利帶回孩子,還在努力的,便相互分享資訊,甚至揪團出國代孕。2019年11月,他參加國際非營利組織孕嬰爸爸(Men having babies, MHB)在台灣舉辦的首場同志生育選擇國際論壇,隔天直奔北京參加醫療旅遊展。代孕在中國違法,這場旅展卻在北京國際展覽中心盛大舉行,俄羅斯、烏克蘭、美國的人工生殖診所一字排開,賣力推銷代孕服務。

2021年6月,COVID-19病毒的Delta變異株蔓延全俄羅斯,他得知有男同志在俄羅斯聖彼得堡的一間診所代孕成功,便與男同志友人打了疫苗結伴出發,與診所醫師和代辦仲介面談後簽下「包成功方案」。對方表示無須假結婚,只要花錢加速法律程序,就能合法帶寶寶回國。不料取了精子,診所改口當前執法嚴格,無法為單身男性代孕,流程無限期延宕,前期支付的18,000美元就此卡死。

他自我反省:「我們也有疏忽,簽約時沒設定幾年內沒完成就要退錢。」但萬一對方不履約,還能怎麼追訴?他嘆氣:「當下就不會想那麼多,覺得別人都抱回小孩了,我們不會有問題吧?」

他說到這火氣上來,「我快被那仲介氣死,一開始就知道不會成功的事,為何還跟我收錢?對方被我罵之後,要我把精子改送到墨西哥,他們送代母過去做。」另有仲介跟他推薦希臘,「我看那費用很高,且只能幫異性戀夫妻,根本不可行。」

為代孕翻遍世界地圖的不只他一人,有同志爸爸去了中俄交界的海蘭泡,有人規劃去巴西,最近有人從阿根廷抱孩子回來。每個成功案例,就像賣火柴女孩劃亮的希望火光,吸引同志爸爸「雖千萬人吾往矣」。

為何最初不以美國為目標存錢,非得繞遠路到陌生國家?他答:「地理距離再遠也不是外星球,飛機繞幾圈都能到。但美國(費用)的牆就是這麼高,還未必一次成功,這(金錢)距離是無法預測的。」他不諱言,自己最初就是為了省錢而鋌而走險。

這類省錢管道,往往連動監管鬆散的代孕產業,以及代理孕母的人權不彰。可有思考過其中的剝削問題?阿農就不理解了,「我沒逼人幫我代孕,如果妳情我願,對方接受條件也拿了錢,這是商業行為,能用剝削的邏輯一概而論嗎?」他將話題繞回美國,「有人說代理孕母是因貧窮才代孕,可是我朋友去年去美國代孕,他們的代理孕母住在豪宅。」

但在結束訪談前,他突然反問我這位全場唯一的成年女性:「妳覺得代孕真的有剝削代理孕母嗎?」我們談到不同國家的法治差異,以及不只存在於金錢對價的剝削問題,阿農露出若有所思的表情,試著補足遺漏的思考方向,畢竟他的出發點是生孩子,而非傷害她人。

研究10多個國家,付出近百萬「學費」,看見屢屢有代孕孩子回不了國門,阿農的結論是:

「非法路徑不要試,別人賭贏了,不代表你會成功。」至於白費的時間金錢,「就當遇到詐騙集團,這樣想比較好過,否則會氣到失眠。」

一切辛酸,他沒向宥威說太多,「失敗我自己承受就好,兩個人一起難過有什麼意思?」這期間,一位看盡他們求子曲折的女性好友願幫他們生小孩,他知道身為獨子的宥威有生育壓力,讓宥威與朋友結婚,藉試管嬰兒生下Bella後再離異。

怎麼對家人解釋Bella身世?「就打馬虎帶過啊。」這事能打馬虎解決嗎?兩人語帶保留,「說實在,對長輩來說,有(孩子)總比沒有好。」

或許對在傳統家庭長大的兩人來說,不說破才是對家人最大的溫柔。阿農說:「我媽一直催婚,我說已經有人(宥威)會照顧我,她不想聽。有次我生病住院,宥威來陪病,那時他早就搬來我家同居,但我跟我媽說宥威住外面,之後可能會搬來跟我住。我媽看看我們兩個,說『好啦,那你房租不要收太貴』,可能看我們互動,她心裡有底吧。」

另一半屢次冒著風險,飛到世界另一頭且語言不通的國家,我好奇宥威怎麼看待這些飄洋過海的代孕歷程?

採訪中話不多的宥威,注意力大都在Bella身上,聽她快樂地嘰嘰喳喳,陪她收書包,偶爾梳梳她的長髮。「我支持阿農的決定,」他用溫柔的語調說,「他去柬埔寨時我最緊張,哥倫比亞反而還好,覺得他已經去那麼多地方了,只提醒他要注意安全。」或許是Bella已經夠宥威忙,代孕的事,聽得出阿農比較積極。

「我交代宥威,如果(出國代孕時)發生什麼事,我有留一筆錢(安家),」阿農說。

哥倫比亞之旅比意料中順利,「很重要的是,我有去駐哥倫比亞台北商務辦事處,跟他們聊我的目的、詢問之後怎麼帶孩子回來。我大概是第一個去問的,他們似乎不太瞭解程序,當然也希望我不要貿然嘗試。可是我跟辦事人員說,如果這是合法的,我還是會這麼做。」阿農說:「妳問我怎麼敢去?可是我心裡想,如果成功,其他台灣男同志是不是就多一個選擇。」

截稿前,阿農已有健康胚胎,並找到代理孕母。6年來風風雨雨,這是他最接近成功的一次。「有些伴侶會抱頭痛哭,可是我跟宥威都平常心看待,」經歷太多大喜大悲的他語氣淡定,「把小孩抱回家那刻,才是真的。」

去年底,Cindy帶著一雙子女從美國加州回台灣老家休育嬰假。Cindy是矽谷科技人,也是「志願單親媽媽(Single Mother By Choice)」。2020年,她在沒有伴侶的情況下在美國使用捐贈精子,以人工生殖生下女兒Desi;2023年由美國代理孕母生下兒子Vince,組成一家三口的小家庭。

Cindy老家位在純樸的中部小鎮,外來面孔不多,混血寶寶更罕見。有時她帶女兒出門,路人看到女兒深邃的輪廓、自然捲的棕髮,會好奇詢問「孩子的爸是哪裡人」。「我說她沒有爸爸,對方瞬間尷尬,覺得自己問錯話。我接著說孩子有donor,也就是捐精者,對方會『哦』一聲,臉上出現很多問號,」Cindy說。

面對這類問題,Desi從牙牙學語至今,已能愈來愈完整地說出自己的答案:

「我有捐精子的好人,醫師幫忙把好人的精子跟媽媽的卵子變成小豌豆(胚胎),放到媽媽肚子裡。小豌豆愈長愈大,最後變成小寶貝。」

Cindy出生的1980年代初期,她的故鄉小鎮重男輕女觀念濃厚,女性唯一人生劇本是「相夫教子」。她父親對兒女教育一視同仁,但仍認為女兒該發揮聰明才智報考醫科、教育系,成為醫師娘或師母。當Cindy考上名校電子工程系,父母發動全家族企圖說服她重考;當她找到高科技產業的優渥工作,父母只盼她趕緊嫁人。

「我知道父母愛我,但這種愛讓人痛苦萬分。」為擺脫原生環境壓迫,Cindy磨出強大的生涯規劃與執行力。她不與家人正面衝突,而是悄悄準備留學考,到更能尊重、包容她選擇的地方生活。美國麻省理工學院畢業後,她在加州落地生根,先進入晶片大廠輝達(NVIDIA),接著到Google擔任專案經理(Program Manager)。父母難以接受女兒留在美國,還花這麼多時間拚工作,對Cindy說:「不嫁人生子,妳的人生會失敗。」

Cindy一直很愛小孩,只是不想為此倉促成婚。她試過收養敘利亞孤兒,行政程序卻因戰亂行不通;要自己生,卻遲未找到目標一致的伴侶,「後來約會時,我都在為對方打分數,評估他是不是當爸的料,」與時間賽跑的生育壓力,開始影響她對感情的判斷,明知這人不適合,卻無法果斷分手,因為「我很難得才找到可以一起生小孩的人」。

原來不必為了生小孩匆忙找伴甚至踏入婚姻,重新掌握人生主導權,讓Cindy充滿自信。

高興沒多久,她自我懷疑:「小孩沒有爸爸,是不是個傷害?我工作這麼忙,能顧好孩子嗎?家人支持我嗎?」她四處徵詢意見,幾位當媽的女性友人說,若先生忙碌或缺乏育兒概念,單打獨鬥的媽媽跟單親沒兩樣。幾位與前任伴侶共同撫養孩子的離婚友人認為,比起「非自願單親」的傷心與周折,深思熟慮後的自願單親,未嘗不是個幸福的成家方式。

猶豫一年多,某天一位男同事對Cindy分享成為志願單親爸爸的喜訊。看著同事雙眼發亮,分享如何找診所、捐卵者與代理孕母,她發現這條路沒那麼遙不可及。

2019年,Cindy選好人工生殖診所,進入術前心理諮商。「問題很細,包括妳的起心動念、照顧後援、養育計畫,這是要幫妳釐清是一時衝動,或已把志願單親這決定想得透徹。有任何疑惑,也可請諮商師協助。」

讓她意外的是,父母很快就接受她志願單親的決定。在她父母的觀念裡,結婚是為了繁衍後代,「沒想到跳過結婚步驟,透過現代科技也能生,他們樂觀其成,成為我的啦啦隊。」

Cindy盤點現金流,規劃育兒支持網。她打算平日請全職保母共同育兒,自己維持上班作息,下班或週末就帶著孩子去訪友。志同道合的朋友,向來是她的最強後盾。

2020年初,COVID-19疫情爆發,規劃全部變樣。

眼看美國疫情嚴峻,加州封城,遑論聘僱保母。Cindy決定回台生產,那時全球供應鏈大亂,公司人力吃緊,她挺著肚子日夜顛倒、在家工作。而從懷孕第一天起,向來健康的她經歷所有孕期不適,連去廚房煲湯,都得拉把椅子坐在爐邊,以免貧血昏倒。

但女兒Desi出生當下,Cindy覺得人生圓滿了。Desi是法文名「Desirée(涵義為想望)」的簡寫,懷裡的小生命,完整她心中最深的渴望。

以為痛苦結束,未料她感染菌血症,還發現乳房有腫塊。「女兒跟發燒的我有接觸,剛出生就被隔離。我覺得很對不起她,萬一我好不了,她會不會變成孤兒?生下她,是不是個糟糕決定?」

幸好結局母女均安,腫塊也是虛驚一場。但這扣連許多人對志願單親的擔憂──要是唯一的家長倒下,孩子怎麼辦?

「我們不知道上天會在何時帶走哪些人,雙親或單親都可能遇到風險。能做的,就是做好風險管理,盤點自身資產、孩子的照顧資源、居住國的社會福利,像洋蔥般層層做好避險,把養育孩子的村莊做大。」

採訪時,3歲的Desi在旁邊玩耍。她滿屋子的玩具都留在美國,但Desi頗能自得其樂,一下子搬盆水幫小公仔洗澡,一下子拿蔬果模型扮家家酒,玩膩了就鑽進Cindy懷裡討抱。

「陪伴她的每一天都好快樂,看她這麼可愛,我有天心想:『這美好的過程,我好希望再replay一次。』這是我想要第二個小孩的主因,」Cindy說。

但回想起生產前後的身心煎熬,Cindy就痛苦地想掉淚。她向醫師諮詢運用先前凍存的胚胎,請代理孕母生育的可能,醫師二話不說支持她的決定。

美國商業代孕蓬勃,眾多企業補助員工人工生殖與代理孕母費用,Google是其中之一。Cindy比較幾間代孕仲介,覺得還是運用自身專業,當自己的「代孕專案經理」最放心。

「看到Cindy的po文當下,我覺得是個召喚(calling),」視訊那頭,在加州擔任大學人資部人員、有著溫暖笑容的Choua回顧她的代孕歷程,「我是個很享受懷孕過程的人,2019年,我有了第二個孩子,原以為會再生一個,但慢慢地,我意識到我並不是那麼想要另一個小孩,只是想念孕育小生命的幸福感。」

聯繫Cindy當下,初次代孕的Choua有些緊張,Cindy也不確定Choua能否像對待親生孩子般對待代孕子女。但在Cindy與Choua一家碰面,雙方深談後,擔憂完全消融。

「我們一見鍾情,」Choua笑得開朗,「她信任我會全力照顧Vince,我們為彼此伸出援手、保留自在的相處空間,不會用焦慮轟炸對方。」

「這經驗可遇不可求,」Cindy說,Choua跟她價值觀契合,總能迅速回應彼此的關心或疑問,每次訊息往來,都加深她對Choua的信任。

40歲的Choua是赫蒙裔(Hmong)美國人,有13個兄弟姊妹。「我媽在我肚子大起來後才知道我代孕,不敢相信我怎忍心把『我的孩子』送人。聽完我解釋,她覺得不可思議但接受了,還為我燉雞湯補身體。」

Choua的先生來自越南華人家庭,Cindy幫忙把一些關鍵字翻成中文,方便Choua與先生對父母說明,「他們問了很多關於Cindy與代孕的問題,但都是出自好奇,而非評判,」Choua說。

從確定為Cindy代孕開始,Choua就告訴當時5歲、3歲的兒子:「媽媽要幫助別人生小孩,你們會看到我肚子變大,但你們不會有弟弟妹妹。」她努力讓兒子理解代孕意義與每個環節,因此兒子從沒問過「媽媽懷著我們的弟弟嗎?」、「媽媽會從醫院帶寶寶回家嗎?」

Vince出生那天,Choua邀請Cindy進入產房,並為Vince剪臍帶。談起那刻,Cindy滿臉感動:「聽到Vince的哭聲,我覺得非常神奇、非常感謝Choua。產房裡有兩個家庭、有忙碌的醫療團隊,而Vince在這麼多的愛裡出生。」

看到Vince被Cindy抱進懷裡,Choua鬆一口氣。「代孕旅程結束了,Vince安全、健康地回到他媽媽身邊。」

現在Choua成為Cindy的延伸家庭(extended family),兩家人保持聯絡。Choua說:

「我的代孕初衷,不是要另一個孩子加入我的家庭。但若代孕家長願讓我成為他們生活的一部分,我非常樂意、非常開心。Cindy與我們家的互動,就像份禮物。」

Cindy陸續在網路社群分享經歷,引來不少好奇,由於問題繁多,她自掏腰包製作志願單親與代孕歷程的YouTube影片,並開設Facebook粉絲專頁分享觀點。支持有之,謾罵有之,「有人擔心,開放單身女性人工生殖,男性的角色會被取代。其實志願單親不分性別,人工生殖不會取代任何人的重要性。」以她的觀察,對自己愈有自信的人,愈支持多元生育選擇。

有位網友質疑:「妳問過妳的小孩想出生在沒有爸爸的家庭嗎?」留言往返後,她得知這位網友意外喪父,成為這輩子最大遺憾。「我這才明白她留言的出發點,是希望不要再有孩子經歷跟她一樣的傷痛。這心意讓我感動,可是志願單親的情況不同,小孩並沒有失去任何親人的愛。」

而志願單親不等於永遠單身,擺脫生育壓力後,不想生的男性也成為Cindy的約會對象,畢竟有些人只是不想當爸,但不介意對方有小孩。她在Facebook寫道:

「我和孩子的小家庭已經完整,若未來認識能為我們加分的人,歡迎他加入。如果哪天這個加分有了難接受的變化,導致雙方分開,我與孩子仍是完整的家庭,也不會有監護權糾紛。」

單親也好,遇到有緣人也好,一個家,有許多可能的樣子。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。