截至2024年,全球至少33個國家合法開放代孕生殖。但光從人權出發,代孕便有完全迥異的評價,它是進步還是保守?是在醫療科技協助下,契約雙方自主合意落實「生育權」的解方,還是有錢階級對弱勢女性的身體買賣?代孕生殖的倫理考量勢必牽涉兒童最佳利益保護,但《報導者》在本文更聚焦多年爭論的核心分歧──代孕者權益保障是否可能──這是道德價值的終極選擇,還是實務執行問題?

代孕議題攻防已非紙上談兵,由於生殖產業全球化,支持或反對方近年都積極在國際法律戰場著力;回到台灣,各婦女/性別團體的運動策略和競合,也可見女性主義者的立場並非鐵板一塊。從立法院、衛福部到民間都提出修法草案,如果終須尋求共識,我們如何透過更好的討論創造更完善的制度?

在哈佛大學的大講堂裡,知名的政治哲學教授麥可・桑德爾(Michael Sandel)講起一個故事。

1986年,一名可愛的小女嬰出生了。瑪麗卻反悔了,她捨不得將這個有血緣連結的生命交出,帶著孩子逃到佛羅里達州,最後仍被警方抓住,孩子的撫養權究竟如何判定,官司就此進入法院審理──這便是美國代孕的指標性個案「Baby M」。

時隔多年,代理孕母依然是辯論比賽的經典題目,但世界的真實情況卻愈加複雜。

為了減少代理孕母對嬰兒的情感依附或道德疑慮,目前大多數開放代孕生殖的國家都只接受借腹型代孕,而非Baby M案中的基因型代孕──換句話說,代理孕母純粹提供子宮,母子不存在基因關聯。隨著全球化席捲,代孕不再限縮一國之內,生殖旅遊(reproductive tourism)風行,有需求的委託者們前往費用更低廉的貧窮國家,桑德爾也表示「懷孕外包」(outsourcing pregnancy)涉及市場與倫理更深層的討論,值得關注。

當求子心切的家長們為圓夢跨越國境,反對代孕的倡議者們也設法串聯。台灣女人連線的辦公室一早就有場視訊會議,鏡頭另一端是遠在法國的瑪麗・約瑟夫・德維爾(Marie-Josèphe Devillers),隔著時差,凌晨天未亮,頂著一頭花白短髮的她仍非常有活力,想了解台灣開放代理孕母的法案進度和社會態度。

德維爾認為代孕是多重暴力的組合,同時展現在醫療、法律和經濟層面。代孕者必須面對比一般孕產婦更高的健康風險,她們所簽下的契約並不平等,是對身體自主權和親權的侵害,且代孕是社經地位高的委託者對弱勢婦女的壓迫和剝削。她更認為在討論代孕時,常常只看見委託者的需求,代孕者的聲音和兒童權益則消失缺席。

「我們想要作為人類(human)來參與這個世界,而不是次等人類(sub-human)。反對代孕跟我參與女同志或其他社會運動是相同初衷,我們不希望社會中一部分的女性被他人利用、當成工具,這是不公平的。在新自由主義的世界一切都可以買賣,你可以買到一個嬰兒、一個女人,所有的東西都在市場上,我們強烈反對這一點,人類不是用來買賣的。」

為了提出更多證據,ICASM透過和各國會員及學者的協力,監測並公開代孕生殖的黑暗面。他們發現在代孕合法的希臘,仍有婦女和嬰兒成為人口販運的受害者;而被稱為「歐洲子宮」的烏克蘭,被送進孤兒院的孩子有一半都是透過代孕生下的,卻被委託者拋棄。場景換到亞洲,學者長期追蹤研究也發現,印度底層婦女並沒有因從事代孕而脫貧。

爭議案件不斷,但德維爾更擔憂跨國統計數據嚴重不足:「我們設法將這些議題放入政治議程,但我們需要數據來說明,例如在法國2023年有大約140起家庭暴力致死案件,在印度每16分鐘就有一個女性被性侵。但是關於代孕,我們沒有數據,沒有人能夠展示代孕的影響。你可以在一個國家內獲得家暴數據,但你必須要有全球視角才能了解代孕。」

「對於宗教人士來說,他們認為子宮是神聖的,不屬於女性而屬於神,你不能對它做任何事(例如墮胎),它是用來孕育嬰兒的。有些人則認為子宮對女性的生存不是必需品,是一個可以轉讓給任何人的部位,如果不用它是種浪費,所以歡迎代孕,女性的生殖能力可以被出售和出租,」德維爾說,宗教人士和支持完全市場化的新自由主義者,看法在這裡竟諷刺地不謀而合──子宮都與女性分離了。

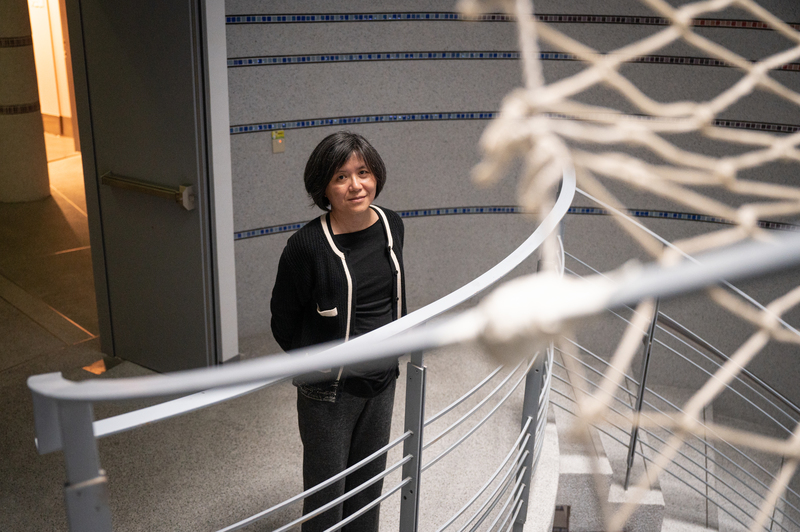

台灣大學法律學系特聘教授、人權與法理學研究中心主任陳昭如,研究女性主義與法學,並長期關注代理孕母議題,也協助翻譯ICASM提出的國際公約。陳昭如強調,無論是支持或反對代孕,各自都混雜進步和保守的理由,有時就像「與敵人共枕」,而即便是女性主義者也分為不同派別,對代孕有不同態度。

回望人工生殖和代理孕母在台灣輿論中初登板的1990年代,婦女團體間就有截然不同的論述和主張,時任婦女新知基金會祕書長、現任中山大學社會科學院院長陳美華就曾以「物化或解放」為題,分析婦運或性別運動內部的路線區別,常被相提並論的是性工作。

也許讀者們會想起,今年在奧斯卡拿下最佳女主角的艾瑪・史東(Emma Stone),在電影《可憐的東西》中曾因身無分文到巴黎妓院工作,她的台詞正巧對這個問題提出一種回答:「我們是自己的生產工具。(We are our own means of production.)」

「知情同意」(informed consent)期待當事人獲得充分資訊、做出自主選擇,但陳昭如認為這在實務上不可行,「有人覺得挑生過小孩的(來做代孕),比較能了解懷孕是什麼狀況,而且也想清楚小孩子是要交出去的。但是換個情境我們也可以質疑,一個人就算有很多性經驗,難道就能預判這次跟這個人發生的關係,都不想要改變嗎?每次懷孕都是不同狀況,跟胚胎的關係也可能不同,不會每次都一樣。」

她更進一步強調「同意」不是正當化(justify)一切的理由,「我們可以自願為奴嗎?很抱歉,就是不能自願當別人的奴隸,我們不允許一個人讓自己成為『非人』。」且在真實世界,每個人握有不一樣的資本和籌碼,同意經常是在不平等的狀況下給出。

除了道德疑慮,陳昭如更指出合法化無法徹底解決黑市問題。以性工作來說,如果我們希望保障合法工作者的權益,要求消費者必須做健康檢查、強制戴保險套,「但一個愈保障賣方的性,人家愈不想買,他的需求不是你合法管制下能給的供給,就是要透過不合法的買賣才能夠得到,黑市還是存在。」

代孕契約也有這種根本的弔詭──「對委託人來說,這就像我要去訂製一個東西,我竟然對那個東西沒有決定權。你對孕母的最佳化保障,必然違反這個契約原本的目的,所以大家為什麼要去遵守這個契約?」陳昭如坦言,一旦契約被毀棄,最無法承擔後果的仍是代孕者。

與此同時,為了避免落入剝削女性、販賣嬰兒的常見指控,許多國家將代孕區分為「利他」和「商業」代孕,陳昭如則質疑這條線難以劃分,「利他」更接近一種包裝論述。她表示,利他與否是「動機問題」,利他行為不代表不能獲利,並不因只是補償工作損失、還是送一棟房子改變其本質;且支持者若認為生育要被當成有價勞動看待,為什麼不能有償?

德維爾更同意「利他」只是一種修辭,今天利他代孕在有些地方也被稱為倫理型(ethical)、團結型(solidarity)或人道型(humanitarian)代孕,代孕者拿比較少的錢,承擔的風險卻完全沒有改變;相對地,仲介機構、律師、生殖診所卻不會被要求「利他」,德維爾認為這展現了產業背後的利益邏輯,對代孕者完全不公平。

吳嘉苓觀察台灣在晚婚晚育、甚至不婚不育的情況下,政府將少子化視為「國安危機」,人工生殖成了某種程度被寄望的「解方」;加上同性婚姻通過,在修法議程上也傾向將同志族群納入,「可是卻缺少很多細節,變成只是在討論(適用)資格而已。如果真的要順利運行,很多流程要很仔細,但現在都不可思議的沒有討論。」

舉例來說,現在草案裡從評估方法、代孕契約、專業諮詢、費用、服務機構等細節,完全都是「中央主管機關定之」,究竟要如何執行並不清楚。

身為台灣生育改革行動聯盟(簡稱生動盟)的常務理事,吳嘉苓批評台灣當前的孕產制度「設計不良」,比如大量使用侵入性篩檢、高剖腹產率、高會陰切開率,從產前教育到產後照顧皆不足,這些問題也都可能出現在代孕生殖上。在英國有生產計畫書,若是代孕生殖,代孕者跟委託者必須共同商量內容,以提升孕產照護品質,但根據生動盟調查發現,台灣只有28%產婦有擬定生產計畫書。

「不管怎樣,要把孕產過程的保障設計得非常仔細,因為它的確是有風險的,不是說別人生有風險,自己生就沒風險,都是有風險!」吳嘉苓提醒,從打造友善環境和增進孕產婦權益出發,這次修法也將是通盤檢討的機會。

曾擔任衛福部人工生殖技術諮詢委員會委員,陽明交通大學公共衛生研究所副教授雷文玫長期參與法案討論,她觀察修法進度之所以能大幅推進,除了國內呼聲,也受到近年國際趨勢影響:美國紐約州在2021年終於立法開放代孕;英國也鬆綁「出生後收養」的作法,在利他代孕框架下,只要經過民間非營利代孕組織的把關和審核,就能鬆綁加速親權認定。

但她強調,紐約和英國都有「雙軌制度」,一旦代孕過程有任何地方違法、不遵守契約、侵害代孕者權益,甚或是任何一方想反悔,親權仍要上法院判決。反觀台灣的設計,代孕子女在出生時直接視為委託者的婚生子女,這也是她對目前草案最擔憂之處。

「英國從1985年走到2024年將近40年,NGO很有經驗,政府就讓他們把關、開放鬆綁。紐約州雖然是現在才開放,可是附近很多州都開放了,要找到有經驗的律師也不難。但我們是主管機關沒經驗、NGO也還沒成立,代孕者跟委託者各自會是什麼樣貌都不清楚,就要採取全球最friendly的(規定),也沒有去想像說,不符合的話有另外一個軌可以換軌。」

畢竟代孕者是以一己之力承擔胎兒的生命,在生理和心理上都更脆弱,平常吃什麼、做什麼,在懷孕期間都有另一層擔心──是否需要向委託者報備,孩子出生後不如預期,委託者能否要求賠償?雷文玫坦言,以上種種都增添關係的複雜度,社會大眾卻低估代理懷孕可能加諸的道德壓力。

她感嘆,難的不是技術而是社會關係,涉及代孕者、委託者、未來子女三方的權益,相較於捐卵、凍卵,長達10個月的孕產過程如何保障人性尊嚴,不讓代孕者成為「孵卵器」,並不簡單,「這是國健署或是衛福部從來沒有處理過的,他們擅長處理的是醫療機構、醫療技術。」雷文玫直指:

「但是代孕不只是醫療技術,甚至醫療不是其中最關鍵的,因為操作已經太純熟了,關鍵是在子宮的背後,一個活生生的人。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。