週六專欄【電影不欣賞】

台北一年四季盛產影展,儘管上半年並非影展旺季,五窮六絕的月份,仍有台灣國際紀錄片影展(TIDF)、金穗影展、台北文學.閱影展、台北電影節輪番上陣。隨著影展而來的是一群逐水草而居的游牧民族,酗滿咖啡、黑著眼圈,昏天暗地看片。趕集人中,總有一熟悉身影:絲條狀捲雲白髮、無論冬夏均一襲紫色T恤,雙肩各揹一塞滿電影資料的尼龍袋,時不時會從袋中掏出一DV對著彷彿從李歐.卡霍(Leos Carax)電影中走出來的男孩女孩拍攝。

從上世紀七○年代至今,影齡超過半世紀,「我不在電影院,就在前往電影院的路上」的最佳代言人,銀鹽生活破天荒被疫情打斷,5月15日,疫情下雙北三級封鎖的鐵閘拉下,電影院停止營業,一二三木頭人,李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥的時間被暫時停止,影展期間總要瞥見三五次的熟悉身影,忽而人間蒸發,難以聯繫,沒有手機,傳真機常壞,溝通無效,李大師成了高塔上沉睡不醒的公主,除非他主動將他的長髮垂降下來,否則任何人都無法攀爬上去,喚醒他,請他回憶一下在七○年代的荒漠台北,一個影癡如何長成?

讀過卡繆的《異鄉人》及高達的《斷了氣》,對我當時的心境有滿強烈的影響。我可以感覺到「個人的存在」與你周遭的環境,是那樣的格格不入,生命中充滿了荒謬與不合理。 當時的台北市不准留長頭髮的。蓄了長髮走在街上,就必須跟警察玩「官兵捉強盜」的遊戲。所以在那個時候,許多人有一種情緒是「沒有理由的憤怒」。 ──余為彥〈暴力與電影〉

台映之類的試片室,湧進了各處來的電影青年,久而久之,我們不禁要想,這是什麼一個都市?這的確是一個什麼也沒有的地方。於是,還滿有一點過癮的味道,也就是說,你好像活在一部科幻影片的場景裡,你沒什麼事好做,只好抽根香煙。就這麼著。 ──舒國治〈台北游藝〉

七○年代的開頭銜接著六○年代的尾巴,那是全球抗爭「共時性」的1968年,美國反戰思潮、黑人人權運動、法國五月學運、日本安保條約抗爭⋯⋯,當時仍處於戒嚴體制下的台灣,對外來資訊嚴加管制,嚴密的篩子阻擋不住軟性的流行文化滲入:嬉皮文化與美軍電台播放的搖滾樂、喇叭牛仔褲與矮子樂恨天高。七○年代一開始,就連這些「毒素」都要剪除,1971年警察開始取締「穿著過分暴露短褲者、蓄長髮男子、褲腳過大妨害善良風俗者」。「褲腳過大」自然指的是喇叭褲,管束從五、六○年代抓捕各式讀書會成員的禁錮腦袋,來到七○年代儀表服裝的限制,身體髮膚受之父母不可毀傷但可允許國家機器化身為一把利剪,1971年,在台北遭取締的長髮男子就超過兩萬人。

七○年代街上天天上演取締事件,看見頭髮稍長的男子,警察可隨意抓捕回去手起刀落,拍攝剪髮前與剪髮後的對比照片提供給媒體「示眾」,李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥(以下簡稱李大師)就被警察抓過拍攝此種照片。頭髮剪了總可以再長回去,李大師如今的長髮,彷彿遙遙呼應遙遠時光的那場戰鬥。

長髮是後來留的,高中畢業以前,李大師說自己是不折不扣的書呆子,木訥少言,因為父母很晚才生下他,又是獨生子,因此過度保護,騎腳踏車游泳都不會,放學後就直接回家,沒有任何屬於「七○年代文青」的嗜好。高中三年只去西門町看過一次電影,那是威廉.惠勒(William Wyler)執導的《錦繡大地》(The Big Country ,1958),首輪電影的票價窮學生負擔不起,李大師因為喜歡女主角珍.西蒙斯(Jean Simmons)才偶一為之。窮學生看電影要等二輪,李大師從小住板橋,和台北僅一水之隔,板橋有幾間二輪戲院,但電影在台北首輪結束之後,先巡迴中南部一圈,影片熱度早過去後,最後一站才是板橋,李大師說:「板橋是全省最晚上映,等輪到時,拷貝已經刮得很嚴重。」因為地緣關係,在高中畢業前,李大師大量看電影的按鈕還沒開啟。

在每個禮拜六晚上,以及禮拜天下午,三台會播放經典舊電影。李大師說:「沒有錄影帶也沒有DVD也不能上網的時代,那是當時看電影一個很重要來源,我大學在淡水租房子,每到週末一定會回板橋家看電視長片,有時候兩台都播出我很想看的片,撞在一起要二選一,非常苦惱,當時又沒有錄影機能把另一台錄起來。」

三台的電視長片,除了像奧黛莉.赫本(Audrey Hepburn)、伊麗莎白.泰勒(Elizabeth Taylor)、亞蘭.德倫(Alain Delon)這些當紅巨星的影片,還有一些從來都沒在台灣院線映演過的冷門藝術片,讓李大師當年看了至今仍念念難忘:《音樂》(La Musica,1967),瑪格麗特.莒哈絲(Marguerite Duras)及保羅.塞班(Paul Seban)共同執導,由黛芬・賽麗格(Delphine Seyrig)主演,要等到幾年後李大師愛上雷奈(Alain Resnais)電影,才與《去年在馬倫巴》、《穆里愛》裡的黛芬・賽麗格重逢。還有美國導演伊力奧亞斯登(Elliot Silverstein)執導的《邁阿密傳奇》(The Happening),李大師說:「一些年後,深受本片影響的香港導演嚴浩拍了部《夜車》,外文片名也是『The Happening』。」

1974年2月,三台還曾聯播義大利導演安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)的紀錄片《中國》(1972)。文革期間深懷左翼思想的安東尼奧尼應周恩來之邀到中國拍攝紀錄片,江青等四人幫欲鬥爭周恩來,大力討伐《中國》,在中國成了禁片。中國在1971年加入聯合國(代價當然是「中華民國」的退出),在國際間施壓他國杯葛此片。台灣退出聯合國的新仇正濃,對岸杯葛的自然成為此岸的座上賓,《聯合報》這麼報導:「安東尼奧尼的傑作/暴露中國大陸悲慘實況/共匪惱羞成怒惡毒詬罵此一真實紀錄片/近期將在台灣播映」。

在電視上看過這部片嗎?李大師說:「當時我基本上信不過蔣家,多年後我才看了彩色完整版,才知道它是彩色片,不是黑白片。蔣家為了要讓片子裡的中國看起來很悲慘,把彩色調成黑白。」

當《中國》來到中華民國,不僅有色差,片長從三個半小時縮減為一小時,還自行配上反共八股的旁白。儘管明知有其政治目的,在七○年代有如文化荒漠的台灣,文青們仍奔相走告,余為彥在〈暴力與電影〉寫到,當時正要去新竹縣湖口村採訪拍攝,幫忙貧困地區的募款,出發前一直掛念會錯過這部片的播放,「我們好不容易在小學校裡一名外省校工住處找到一架14吋的小電視機,便央求他屆時能允許我們到他那兒去看《中國》」。影片拍攝結束後,卻被主辦單位沒收,無法播放,因為其中一個鏡頭:「一個小孩坐在地上啃一根乾癟的甘蔗,當小孩的嘴離開甘蔗時,蒼蠅一擁而上。」余為彥寫到:「如果那些資料發表的話,那安東尼奧尼的《中國》就是天堂了。」

1976年,我在善化服役,常隻身到台南麗都戲院趕早場的「完整版藝術片」,在稀稀落落、醉翁之意的觀眾當中,我總是偷窺般臉紅氣喘。正是在這種忐忑不安中,我進入「小妖女」(Don’t look now;編按:此片目前台灣通譯片名為《威尼斯癡魂》)的世界裡:一對夫婦試圖忘卻幼女溺斃的苦痛,來到威尼斯,遇見一位靈媒,隱約透露著他們幼女的警訊,卻仍一步一步地趨近無以遁逃的宿命悲劇。……在我內心鬱悶翻攪中,劇終。全場僅剩二位呼呼大睡的觀眾。我步出戲院,在南台灣白花花的陽光中,恍如隔世。 ──李泳泉〈小妖女〉

七○年代從1971年退出聯合國到1978年台美斷交,外交上一連串的困境,使得夾帶民族主義的李小龍功夫片大受歡迎。在經濟上七○年代台灣產業從農轉工,十大建設的石化工業啟動,加工出口區林立,二林二秦的瓊瑤電影成為大量工廠女工的雲端依託,武打與愛情片成了國片裡的兩種典型。如果還想看一些別的什麼,可以去耕莘文教院翻一翻報章雜誌,翻到剛剛過去的六○年代邱剛健、莊靈、黃華成等人編輯的《劇場》雜誌:高達《斷了氣》、雷奈《廣島之戀》、《去年在馬倫巴》、費里尼《生活的甜蜜》、安東尼奧尼《夜》、黑澤明《羅生門》的分場或分鏡劇本。這些遙如外太空星燦的名字與作品,只聞樓梯響,什麼時候才能親眼見識呢?儘管已經把《劇場》上的《斷了氣》、《去年在馬倫巴》劇本讀得滾瓜爛熟,但再怎麼膜拜這也不過是「紙上電影」。

當時外片在台灣上映採「配額制」,大多數的配額掌握在美商八大公司手裡,少數願意代理歐洲片的獨立片商能拿到的配額少之又少,而引進的理由經常是醉翁之意不在酒。李大師舉例,柏格曼的《處女之泉》(The Virgin Spring,1960)之所以有片商願意引進,全然不是衝著柏格曼的名號,而是片名有「處女」二字能勾人遐想,以及少女野外遭輪暴、其父最後復仇等「曲折離奇」情節。

即使引進,仍排不上西門町的首輪戲院,此種歐洲文藝片往往包裝成「異色電影」,流落到城市邊陲的二輪戲院,李大師說:「片商曾引進費里尼的《羅馬》(Roma,1972),大約是1973或者1974年在台灣上映,但排不上西門町的主流戲院,居然是在青康戲院首映。」敦化北路台北學苑內的青康戲院是由救國團經營的二輪戲院,票價比西門町首輪便宜許多,且一張票可看兩部片,成為窮學生的最愛。

李大師大學重考三次,沒去補習班,自己在家K書,因此有大量的空閒時間,那是他大量看電影的開端。二輪戲院不清場,同樣一部片,李大師可以在一天之內連看三遍,看到連幕後演職人員名單都鉅細靡遺地不輕易放過,當時看電影的習慣,練就日後他在電影與電影之間冷知識勾連的獨門功夫,幾乎可以為每一個影人畫出幕前幕後千絲萬縷的人物關係表。重考期間除了青康,李大師也常造訪南陽街的新南陽戲院,3年後考上淡江文理學院,在淡水租房子,當時淡水有3家電影院,「台北首輪剛下映的片,要去中南部巡迴之前,有三五天的過渡期,會先來淡水的戲院播放,很奇怪淡水居然能接上台北剛下映最新的片,好萊塢大片、歐洲文藝片都有。」

被發配邊疆的還有德國導演赫爾曼.洛蘭特(Germán Lorente)的《美艷娘》(Striptease,1977),李大師曾為了這部片,在沒有高鐵的時代,搭客運風塵僕僕地專程前往高雄看片,意外地在街上看到另一部片──馬可.菲萊利(Marco Ferreri)《潮》(La cagna,1972)的電影海報,驚為天人,《潮》由馬斯楚安尼(Marcello Mastroianni)、凱薩琳.丹妮芙(Catherine Deneuve)兩大巨星主演,劇情有種存在主義現代寓言的荒謬感,這樣前衛的片先到高雄首映,在外巡迴一圈,最後才回到台北紅樓、大同、白宮這些非主流的二輪戲院映演。在高雄買一送一看完兩部電影,李大師搭午夜的野雞車北返,事隔多年想起這次遠征,李大師隨手寫出《潮》的法文片名「Liza」;「Liza」是女主角凱薩琳.丹妮芙在片中的名字,「Melampo」是馬斯楚安尼在片中所飼養的母狗名字。女人嫉妒男人身邊的那條母狗,拿出項圈套在自己脖子上,希望男人可以把她當狗對待,李大師說:「女人與母狗是一體兩面,互相代換的關係。」

七○年代在台灣讀大學的香港僑生羅維明,日後成為知名影評人,他在〈七○年代的台北電影野史〉,寫到如何「遭遇」史丹利.庫柏力克的巨作《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey,1968),是在木柵道南橋旁的一間破舊小戲院,「當時觀眾只有三個,也不知道那是不是它最後一場電影,只覺得在這麼破舊的鄉郊小戲院看這種聲光科技先進的影片真是格格不入;但十多年後想,這未嘗不是一個很好的象徵,是七○年代初台北電影環境的一個寫照。」

或許那時我們所有的快樂,全不是這個都市或這個國家已在供應之事物。這造成我們要漸漸進入地下,要去自行尋覓,好像非不那樣就不爽似的。 ──舒國治〈台北游藝〉

舒國治是我們那些一九七○年代跨校交往的電影同好裡的奇人,當時他就研究過雷奈、費里尼、安東尼奧尼、高達⋯⋯,等他不玩了,我才後知後覺地偷過來樂此不疲,炒作個沒完。他一頭長髮,又高又瘦,一副流浪歌手模樣,一派吟遊詩人架式,很嬉皮,等他膩了,改頭換面了,我才一頭瘋亂的長髮十年如一日。 ──李幼新〈文學青年,戲劇少女〉

李大師在淡江文理學院就讀期間,除了平日看遍鎮上3家電影院(平均一個禮拜可看9部片),週末回老家等著看電視長片,還認識了同系的電影同好齊隆壬,以及建築系的吳永毅、林洲民,西班牙文系的朱全斌、王家倫等人,眾人商議要籌組電影社,卻遭學校阻止,校方的說法是:「學校每星期六在學生活動中心放映一部影片,還要搞什麼電影社團?」成立電影欣賞社團純屬與「政治」無關的文青愛好,也頻遭大人們阻攔,無獨有偶,學者李道明回憶:「1971年秋,我進入台大就讀,很快就認識一批電影發燒友,籌設電影社。但學校課外活動組以同性質社團不得重複設立為理由,批駁成立電影社,使我們只能借在視聽社的名義下成立電影組辦活動。」

六○年代末的白色恐怖知名案件「統中會案」,警備總部將組織自覺會、引領全國風潮的學生領袖許席圖捉拿逼供後,導致許席圖精神分裂,雖逃過叛亂罪死刑,卻送進玉里精神療養院,至今不記得當年的任何事情。接續六○年代的遺緒,七○年代對學生集會結社仍十分敏感,1971年,教育部明文禁止學生參加校外團體活動或者社團校際串聯,唯一允許的校際聯誼活動就是黨國體制中救國團的團康活動。

電影同好的校際串聯也需地下化,李大師淡江法文系的同學齊隆壬交遊廣闊,帶著淡江的電影同好與他校串聯:世新、輔仁、師大、台大、文化、東海、藝專、政戰學校等,其中不少人後來成為知名影評、學者,或從事電影工作。跨校電影同好在漢口街二段的台映試片室舉辦電影欣賞活動,觀眾從大學生到研究生,甚至老師輩以及像詩人管管、周夢蝶等社會人士都有。開始在台映試片室看片子的時間,李大師記得大約是1974、75年,印象所及在那裡看過:狄.西嘉《單車失竊記》;柏格曼《處女之泉》;黑澤明《羅生門》、《紅鬍子》;小林正樹《切腹》、《怪談》;成瀨巳喜男《亂雲》;費里尼、維斯康提、狄.西嘉各一個短篇的《三艷嬉春》。李大師說:「台映試片室的同好很少提到成瀨的《亂雲》,我當時也不覺得好,只覺得是通俗片,後來再看覺得怎麼那麼好,當時還不懂得。」

在台映,李大師還沒遭遇畢生的摯愛:雷奈《廣島之戀》、費里尼《八又二分之一》,因為這兩部片的拷貝,在過了准映期之後都已銷毀。李大師提到,台映試片室的片源有個必要條件:「在台灣上映過」,在錄影帶不普及也還沒有DVD的時代,電影欣賞會的片源來源,是片商手中,准映執照過期,但未被銷毀的拷貝,遊走在合法非法界線的灰色地帶。

李大師說:「有些電影同好會寫些電影或導演的介紹,帶到現場發給大家,試片室的管理人會很不高興,說這些東西不能往外傳。」台映試片室有地上與地下之分,平日週間的地上功能,就是沿襲至今的一般試片,電影上映前,電影公司邀請記者或影評人前來看試片。到了週末提供場地以及播放設備給跨校電影同好的地下功能,則是准映執照過期,該銷毀而未銷毀,照理說不能拿出來放映的電影拷貝,李大師說:「我們都不知道黃承晃是透過誰、怎麼拿到那些片源,應該是在美商八大電影公司裡工作的人,很可能只是個小弟偷偷夾帶出來的。我們每個人繳點錢給黃承晃,讓他收齊,包括付給試片室的場地費,還有需要打點電影公司小弟的公關費用。」

能夠弄到這些片源的靈魂人物黃承晃,是蘭陵劇場的創始成員。黃承晃當時並非學生,而是在台北電話局上班的外勤技工。李大師寫道:「他說他有固定薪水,他比較體諒學生沒錢。所以他衝得快,居然弄來一些不可能看到的電影在台映試片室讓大家分享。」

在沒有BB Call也沒有行動電話更沒有網路的年代,到底要怎麼知道試片室的「地下」播映消息?李大師說:「台映試片室的電影欣賞會,誰能去看是被先安排好的,並非我知道放映消息就可以到處去說,想帶誰來就帶誰來。」不能大肆宣傳有其現實考量,李大師解釋,一來因為台映地方不大,只有40個座位,在資源匱乏的年代影迷需求若渴,如果大家都想呼朋引伴一個拉一個,那麼台映就會爆場。二則台映試片室的電影欣賞本就遊走於違法邊緣,風聲大了傳出去,偷渡片子過來的美商八大公司職員就會被開除,且試片室播放准映執照已過的片子,假使傳出去,也會被新聞局或情治單位盯上。

一切行事都需小心翼翼,還有七○年代戒嚴下的時空背景,白色恐怖的氛圍仍在,李大師說:「黃承晃非常謹慎,他會叮嚀我,叫我不可以把試片室的消息告訴其他人。」七○年代發生許多政治事件:1971年釣魚台運動、1972年台大哲學系事件、1977年中壢事件、1979年橋頭示威遊行、美麗島事件⋯⋯,當時最令李大師印象深刻的是發生在1970年的刺蔣案,當時的行政院長蔣經國訪問美國時,在紐約遇刺,但未受傷。李大師說:「刺蔣失敗,我當時覺得好可惜,但我當然是自己心裡這樣覺得,不可能去跟朋友說,當時人與人之間會互相防備,朋友也不可盡信。」李大師的父親是職業軍官,常會跟他說一些民間不知道的內幕消息,例如有男人愛慕女人,查到女人的住址,信一封一封寫過去,女人都沒有回音。男人的朋友跟他說,人家到底有沒有拆你的信都不知道,你要不要寄一張白紙去試試,看對方有何反應。男人聽從朋友的建議,沒過多久女人被逮捕刑求逼供,當時情治機構可以在郵局隨便拆信,拆到這張白紙用燈拼命照都照不出來到底寫了什麼,是不是寫了要怎麼顛覆政府。「我父親跟我舉這個例子,要我寫信時要特別小心,以免禍從天降。」

在許多台映試片室同好(李幼新、舒國治、吳永毅)的回憶裡,都會不約而同提起一部片:勞勃.阿特曼的《納許維爾》(Nashville,1975),這是少數在台灣院線沒上映過,卻在台映試片室放映過的電影拷貝。《納許維爾》是美商公司的壓箱貨,在台灣已經送審通過並拿到准映執照,連中文字幕都上好,只因為考量上片後的廣告費用比電影票房還高,所以寧願一直壓在箱底,等到兩、三年後准映執照過期就銷毀。既然如此,當初美商公司為何要引進此片?李大師解釋,這是當時台灣外片配額制度下的弊病,如果美商公司不多引進片子多佔幾個配額,到了明年配額可能就會被縮減或取消,「這就叫做佔住茅坑不拉屎。」李大師說,《納許維爾》能從雪藏中於「地下」解凍,靠的又是神通廣大的黃承晃。

黃承晃的萬能還不止於此,與台映試片室的時間重疊,一九七○年代中期還有另一個電影同好聚會,同樣是以黃承晃為中心。當時蘭陵劇坊的金士傑、黃承晃、劉靜敏、蔡宏榮以及杜可風等人,在台北市羅斯福路三段巷內公寓包下一層樓合租。李大師在〈文學青年,戲劇少女〉寫到:「黃承晃神通廣大從離台的美軍(!?)那兒弄到經典名片的錄影帶辦電影欣賞活動(從卓別林、基頓、愛森斯坦、普多夫金到雷奈的《廣島之戀》、費里尼的《八又二分之一》、安東尼奧尼的《紅色沙漠》與楊秋的《紅聖歌》),那兒也就成了籍籍無名,但野心勃勃的這些電影、藝文青年的聚會所。」

台映試片室和蘭陵劇坊的成員多有重疊,蘭陵劇坊成員合租的空間,也經常讓1970年代重要的電影雜誌──《影響》的卓明、黃建業、林銳借用此場地編寫校對雜誌。蘭陵合租空間不大,觀影人一次大約在10人以內,李大師寫到:「常客中,韓良露與童大龍(詩人夏宇)切磋文學,依稀可露璀璨曙光。」錄放影機在七○年代還不甚普遍,不是一般學生負擔得起的,李大師說,錄放影機是「正職」為電話局技工的黃承晃出錢所買。

觀影條件貧瘠的七○年代,台映試片室、蘭陵劇坊成員合租處的觀影空間,有如沙漠裡的兩片綠洲,灌溉了多少口乾舌燥的「文學青年,戲劇少女」。這其中仰賴的是像黃承晃這樣熱心的人,在其中奔走張羅的無私。李大師提到,還有像當時的電影科系教師陳純真、曾西霸這樣的前輩提攜後進。在世新任教的陳純真找錢籌款,讓學生編印《電影通訊》的小報紙,因為付不起數十萬的雜誌登記費,因此被迫成為underground,《電影通訊》初生之犢不畏虎,關心台灣電影的發展,敢於批判。《電影通訊》後來正式合法登記成為《電影旬刊》,每月兩期,上旬下旬各一期。

陳純真、曾西霸並且身兼影片代理商,不為賺錢,只想把主流片商看不上眼的好電影引進,以饗同好。李大師舉例,陳純真、汪瑩、許祥熙在第一屆法國電影節看了《大頭,大頭》(Coup de tête,1979),非常喜歡,三人合資購買台灣上映權,以《歪打正著》的名字上映。曾西霸和蔡國榮買了香港新浪潮導演許鞍華的《撞到正》,以《小姐撞到鬼》的名字上映。李大師寫道:「以上兩例,都在台映『試片』,給我們這些青年學生電影同好先睹為快。」我能夠理解李大師為什麼要將「試片」括號起來,這兩次觀影經驗,終於從地下走到地上,名正言順。

七○年代劉森堯東海畢業後,在文化讀戲劇研究所,是台映試片室的常客。李大師寫到:「劉森堯是當年台映試片室跨校電影同好中,最先讓報紙副刊接受他電影論述的一位。」「劉森堯喜歡把他認為精彩的朋友們推薦給一些媒體寫影評文章,雖然他自己的『地盤』都未必穩固。」在資源稀少的年代,難得文人不相輕,同行不相嫉。除此之外,劉森堯還敲開志文出版社新潮文庫的大門,說服老闆張清吉出版電影書籍,新潮文庫電影叢書書系構成了一幅星圖,每顆鑲嵌於其上的超新星,李大師說:「正是台映試片室的那些同好。」

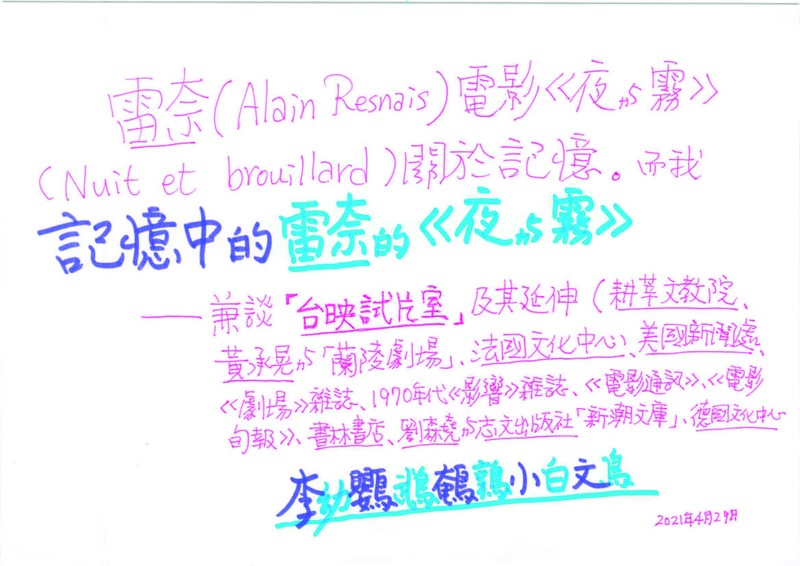

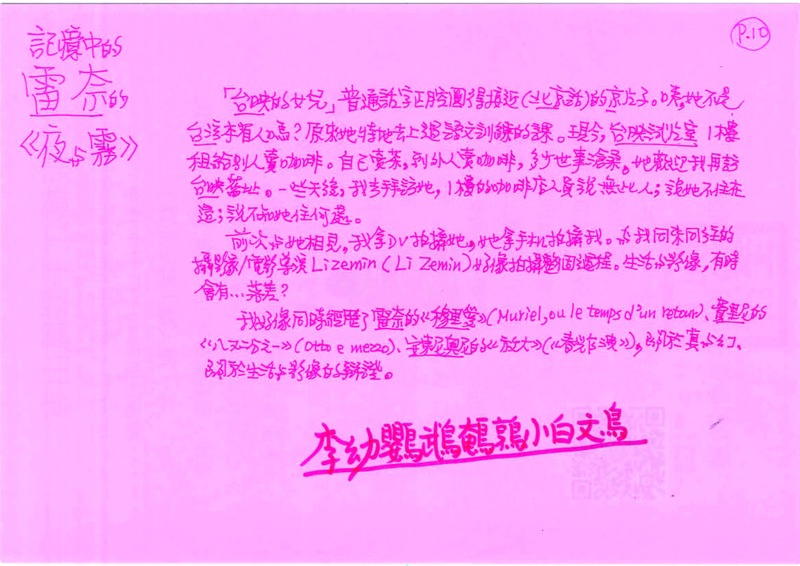

倘若你站在武昌街二段,面對兩間電影院(左邊是「豪華」,右邊是「日新」)的一條小巷(所以背後是昔日的「台北大戲院」,現今廢墟)一直往前走,穿出巷子,就是漢口街二段,迎面那個樓房,就是台映試片室了。 ──李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥〈記憶中的雷奈的《夜與霧》──兼談「台映試片室」及其延伸⋯⋯〉2021.4.29手寫稿

台映試片室的全盛時期在七○年代中期,到了七○年代的尾聲,1978年新聞局成立電影圖書館(1989年改名為電影資料館),對台映試片室有影響嗎?李大師說:「沒有影響,電影圖書館成立後,我們還是去台映看電影。因為電影圖書館剛成立,政府呼籲發行商捐贈,所捐的那些片子都是當初經過新聞局電檢制度,修剪得亂七八糟,慘不忍睹,我們才不要去那裡看。」

台映試片室的片子就不修剪嗎?其實也未必,只是修剪程度多寡的差別。李大師提到,當年由自己推薦在台映試片室放映朱爾斯.達辛(Jules Dassin)的《母子淚》(Promise at Dawn ,1970),多年後李大師在朋友幫忙之下,上網下載完整版的《母子淚》,才發現當年看的版本,片頭一大段以蘇聯為背景的內容完全被剪掉,冷戰對峙的年代下,台灣身處美國這一方陣營,電影裡不能出現蘇聯以及東歐共產國家的場景。李大師寫到:「台映試片室我們那些電影同好,常跑『美國新聞處』的,大有人在,任何一部電影,在台灣上映被蔣氏王朝獨裁暴行的恐怖電影檢查,被禁,被剪不可勝數,讓我們看得不完整,要談感想或寫影評,下筆不放心。」在美新處可以翻閱《紐約時報》(The New York Times),「每天起碼一到二部片的film review,遇上威尼斯影展或坎城影展,對於所有競賽片都有評論。」

台映試片室的地下模式形成商機後,又有第二家「永安試片室」、第三家試片室成立。李大師說,台映電影欣賞會後,經常有即席演講、討論,台映的場次很滿,大家沒有辦法繼續留在台映討論,會到別的試片室續攤、繼續交流討論,並事先或事後打字油印成文章供人取閱。

進入八○年代,中小型試片室首先遭遇1980年開始舉辦的金馬獎國際觀摩影展,金馬影展成了代代影青每年必定追隨朝聖的電影嘉年華,至今勢頭未歇。國際影展引進的影片更大量多元,也更能網羅符應當下潮流的即時新片,影展對所有人開放,屬性也不再只是「同人限定」的小圈圈模式。李大師說,在台映試片室時期,誰受邀來看誰沒受邀,不免搞得人與人之間勾心鬥角,產生嫌隙。有些人很不喜歡這樣偷偷摸摸的地下模式,積極一點的就促成八○年代電影節在台灣的公開化、合法化。

李大師說,1980、1981年電影圖書館一開始想辦影展,當時的館長徐立功還沒有什麼辦影展的概念,11月要辦影展,兩個月之前才去找美商八大公司,問他們那裡有沒有什麼曲高和寡的片子可供播映,這樣的法子當然窒礙難行。電影圖書館的員工趙正人就讀輔大時,也是台映試片室的電影同好,從香港影人那邊得知香港電影節的籌辦方式,啟發國際影展的概念,知曉影展籌辦期需要至少一年,並由專業策展人籌畫。在趙正人的建議下,1982年起電影圖書館每年聘請專業的策展人擔任選片、籌畫的工作。台映跨校同好的黃建業、齊隆壬、李道明都曾擔任策展人,李大師在1984和齊隆壬,以及1989年和張昌彥擔任影展策畫工作。1989年的金馬國際觀摩影展策畫了「雷奈和他的時代」,我們回顧李大師七○年代的雷奈觀影史:在耕莘文教院看到大銀幕,法語發音,沒有英文或中文字幕的《夜與霧》;在蘭陵成員合租空間看黃承晃弄來的《廣島之戀》錄影帶;1978年電影圖書館成立後,在那裡看到字幕翻譯得亂七八糟的《去年在馬倫巴》。李大師說,雷奈的電影在台映試片室完全缺席。

李大師參與策展的「雷奈和他的時代」,播放《廣島之戀》、《去年在馬倫巴》、《穆里愛》、《戰爭終了》、《天意》5部長片,以及《夜與霧》、《全世界的記憶》、《格爾尼卡》、《苯乙烯之歌》等7部短片。解嚴後八○年代末的策展,像是穿越時光蟲洞,回送給七○年代那個貧乏乾枯,佇立於文化沙漠的影青一份遲來的、無比珍貴的禮物

李大師說,電影像是個始終不會變心的情人,但也是填不滿、永遠貪婪的情人,不能偷懶,要看更多,經典電影也要反覆重看。「台映的朋友們,像劉森堯、王墨林、黃建業,當時就已經很敢在放完電影的討論會中公開發言或專題演講,我一直都不敢,直到這幾年去實踐大學幫曲家瑞老師代課,不用引經據典,我完全用自己的觀點去解讀電影,打死我都不會忘記。」

「我在上課的時候,看不到台下的學生,眼睛雖然往下看,但看到的是別的事物,我眼裡都是電影,我讓電影代言我的人生,我完全沒有自己的生活。就像我現在坐在你對面,對著你講話,我看似看著你,其實沒有看見,下次在街上遇到你,我可能認不出來。」

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第187期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與「全國最悠久的電影雜誌」《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。