週六專欄【電影不欣賞】

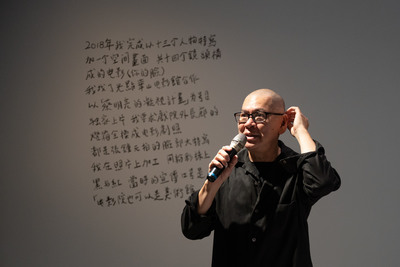

編按:去年(2023)7月,國家影視聽中心與台北市立美術館在「一一重構:楊德昌」回顧展開幕首週,舉辦國際論壇,邀請國際上重要電影機構的策展人分享展覽電影的經驗,其中一位即是Eye荷蘭電影博物館(Eye Filmmuseum)的展覽總監亞普.古德蒙(Jaap Guldemond)。本文節錄整理自古德蒙的講座內容,該場次由陳婉伶主持,錢佳緯口譯。文章由《Fa電影欣賞》編輯室整理,以古德蒙第一人稱視角撰寫。

Eye荷蘭電影博物館(Eye Filmmuseum)展覽總監暨總策展人。自2012年博物館落成啟用至今,古德蒙以「電影與視覺藝術的交會」出發,規劃整體展覽方向並親自策劃展覽。在此之前他曾在多間機構擔任策展人,包含范伯寧恩美術館(Boijmans Van Beuningen Museum)、克勒米勒博物館(Kröller-Müller Museum)和凡艾伯當代美術館(Van Abbemuseum)。並在2001年受邀出任威尼斯雙年展(Venice Biennale)荷蘭館的總策劃。

- 1946年荷蘭歷史電影檔案館(Nederlandsch Historisch Filmarchief)成立

- 1952年更名為荷蘭電影博物館(Nederlands Filmmuseum),並整併另一以早期荷蘭實驗電影為主的私人電影收藏家組織「Uitkijk Archief」(Outlook Archive),遷址到阿姆斯特丹市立美術館的舊址

- 1974年再次遷址到阿姆斯特丹市中心馮德爾公園的建築(Vondelpark Pavilion)

- 2010年在荷蘭政府的推動下,展開整併另外3個機構:負責荷蘭電影推廣的Holland Film、推廣與發行實驗電影的組織Filmbank、負責荷蘭電影教育的Dutch Institute for Film Education,成為現在的Eye荷蘭電影博物館

不過當時這些單位是散布在不同地方,最多曾散在10個不同的建築物,1987年,歷經組織整併後正式成立Eye,但博物館當時還位居舊建物,目前這個新的博物館建築在2012年完成,一開始只設置展廳及影廳,過了幾年才設置典藏中心。建築外觀看起來很像模型,對荷蘭人來說是很罕見的建築物,非常現代化,它是由奧地利Delugan Meissl Associated Architects所設計。

運河以北的阿姆斯特丹,是過去比較少發展的區域,而Eye就坐落在這個位置,北阿姆斯特丹過去屬於工業區,當地比較多工廠、船屋,即便是土生土長的居民,也不太會跨越運河到對岸,一般人很少去這些地方。經過十多年努力爭取很多經費,最後選擇了這個地方,一方面是因為地價較低,二方面是大家對此地感覺陌生,我們可以開發新的機會,但當時很多人都不看好,認為怎麼會有人想去那個地方逛博物館。

我來自視覺藝術,而非電影界,在此之前我都在當代美術館工作,合作對象都是藝術家,他們在九〇年代的創作大量使用了錄像、動態影像。在過去,我們如果要看電影,都要等電影院上映後才能一睹為快,但隨著投影技術、錄影帶的普及,愈來愈多人有機會可以用不同方式去嘗試,讓這些成為他們創作的一部分。這些藝術家受到很多電影的影響後,開始反思並運用這樣的技術,在六〇、七〇年代,因技術普及的關係,愈來愈多人開始使用錄像作為創作媒材。

一開始這些錄像作品,對傳統或當代美術館而言,展示作品其實相當困難,美術館的建築設計大多以白牆、大面的玻璃、自然光為主。如果不使用螢幕,而想以投影呈現這些動態影像,在環境空間方面比較受局限。只能嘗試把空間淨空,或把燈關起來,以比較暗處的位置去呈現這些錄像藝術。

到了九〇年代後期,我開始跟藝術家們合作,如道格拉斯.戈登(Douglas Gordon)以希區考克(Alfred Hitchcock)《驚魂記》(Psycho)為靈感,創作出他的作品《24小時驚魂記》(24 Hour Psycho, 1993)。他將《驚魂記》延長為24小時循環播放,儘管這麼慢的速度觀眾會感覺畫面沒有在動,這就是藝術家受到電影的影響後,開始延長跟延展成錄像作品,電影跟視覺藝術的界線開始變得愈來愈模糊。

當時我除了策劃這些不同的繪畫展、雕塑展、裝置藝術展之外,我也開始關注這些視覺藝術家,如何以錄像藝術或動態影像的方式來展現作品;但另一方面,我也開始去探索不同的策展機會,隨著經驗累積,在荷蘭的藝術圈裡,我成為最熟悉錄像藝術的策展人。

2012年,Eye有了嶄新的建築物,有巨大的展廳,但當時並不知道要展示什麼,於是便詢問我的想法,如何在展廳裡呈現電影或錄像藝術?當時博物館的執行長說:我還不清楚能在這個展廳做什麼,但我知道我不要什麼,我不想要那些傳統上,我們看到像電影博物館會展出電影的歷史、技術、海報等等,我們希望能做不一樣的事情。所以他們當時希望我能去創造出一個跟傳統電影博物館不一樣的展覽方式。

在興建新場館時,當時的館長跟建築師有明確溝通,如影廳應該是什麼樣子,但他們對展廳毫無想法,建築師當然就按照他們的想法邏輯,設計出一個傳統的展廳,換言之,就是一個充滿白牆、自然光的展廳,對於展示電影而言,其實是非常不方便的空間。

所以我建議,要去尋找電影和視覺藝術間有所交集,或兩者相互影響的可能性,比如視覺藝術家去反思電影的主題,或運用電影技術,去呈現視覺藝術作品,用這樣的方式,打破視覺藝術跟電影之間的界線隔閡。

我曾跟鹿特丹國際影展(International Film Festival Rotterdam, IFFR)一起合作,讓這些視覺藝術家跟電影人的交集能愈來愈多,漸漸地有些電影人,開始探索或意識到原來除了電影院的空間外,還有像美術館這樣的立體空間,能有不一樣的呈現方式,所以他們把電影作品送進了美術館。

對當時國內的電影圈,要接受這些視覺藝術家的作品進到博物館展間,其實並不容易,這也經過好幾年的說服,因為有些電影人可能會覺得這些視覺藝術家做的東西很差勁,或光沒打好等等,所以他們非常看輕這些視覺藝術家的作品。當時我們花了一些時間,特地選擇一些有電影背景,或運用電影技術的藝術家如艾薩克.朱利安(Isaac Julien)、楊福東,去展現他們的作品,他們跟電影人使用相同的技術,甚至用了相當的預算拍攝,但並不是拍出一部長片,而是創作所謂的視覺藝術。透過這些方式,慢慢說服這些電影人,接受視覺藝術作品出現在電影博物館裡。

在2012年新館開幕時,其實典藏品還散落在市區4、5個不同的地點,當時負責典藏的人員覺得被忽視,因大家的注意力都關注在這個新建築,好像忽略了典藏的價值。後來我們在新館步行10分鐘的地方,設立了典藏中心,我們當然希望大家能關注或看到典藏中心的價值,可是這些東西或許沒這麼吸引人。我們典藏裡最精華的當然還是那些影片,涵蓋了世界各國的作品,品質水準非常高,所以我們希望能讓藝術家願意去運用這些典藏。

我當時特地選擇一些適合的藝術家,去運用這些影像作為創作素材,希望他們能善用電影博物館本身既有的典藏來創作,這是我們去連結展覽跟典藏之間的一種方式。像費歐娜.譚(Fiona Tan)是荷蘭藝術家,她喜歡以拾得影像(Found Footage)作為創作素材,所以我當時就決定整個展覽都會以這個博物館所擁有的典藏,作為其創作的素材跟媒介。不過並不是每位視覺藝術家都適合,或對這樣的創作方式感興趣。

展覽當然並非每次都要從典藏文物的內容開始,而是我試圖在策展過程中,尋找可能跟典藏產生連結的關聯性跟機會所在,當然這也造成展覽組及典藏組之間,有時會有一些緊張的關係。但我覺得這種關係不應該出現,畢竟展覽跟典藏兩者的功能目的本來就不相同,但如果一定要用典藏文物策劃展覽,可能會有太多的局限,所以我並不會特意用這種方式,但我還是試圖在展覽跟典藏中,希望能找到不同的關聯性。

策展會花上很久的時間,我以「韋納.荷索」展覽(Werner Herzog, 2023)為例,該展其實源自德國電影資料館(Deutsche Kinemathek)的館藏,2022年在德國展出後,我就很有興趣想把它帶到荷蘭。早在2018、2019年時,我們就曾洽談展覽合作,當時我已與荷索有聯繫,後來因疫情關係並未成行。所以這次當我們把展覽搬到荷蘭後,從原本內容做基礎跟延伸,去呈現不同的內容跟素材。

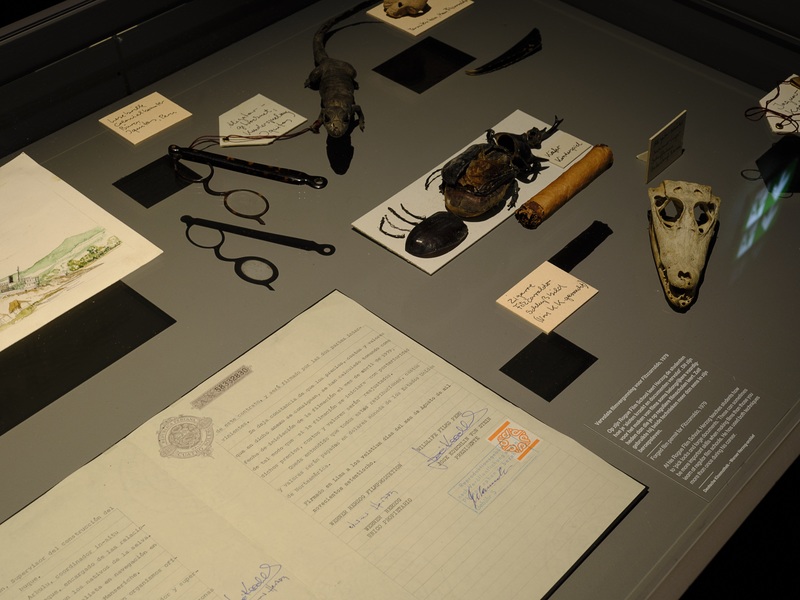

展覽裡有一些比如像是道具、服裝等等,這些在一般展覽中,當然有它有意思的地方、獨特的性質,但對我來說,一般人通常到美術館展廳時,都是想去看藝術作品,光是看這些電影道具或文件展示,也許對很多人來說可能並不感興趣;如果對電影感興趣,他們會直接去電影院,所以我們希望當電影移到展廳後,能有不一樣的呈現方式,比如把視覺藝術的元素帶進來,畢竟我自己出身視覺藝術。

在一般電影展覽中,大家可能會看到電影片段,其功能可能是為了呈現眼前的道具,如何存在電影之中,這類片段對我而言沒有太大意義,它只能證明這件道具曾在電影裡這樣出現過。在我的展覽中,我會使用的呈現方式是以比較大的螢幕,去呈現這些導演作品的藝術價值跟精神,所以我選擇的片段可能會是15分鐘、20分鐘左右的長度,比較長。當然荷索導演還在世,所以我當時跟他說,我並不希望這樣的剪輯毀了你的電影。不過導演相當開放,他說既然你是負責展覽的人,當然是你決定就好,就像荷索自己在拍電影時也一樣,他依據自己所擁有的素材,去呈現出他想要的作品。所以他也希望策展人可用他手中的資源、素材,自由發揮,做出想要呈現的展覽。

所以我用不同的方式,迅速讓大家進到展間之後,能了解這些電影裡的藝術價值。當然我也有一些習慣,比如我會在每個片段間,如果有經過剪輯的話,中間會留一、兩個黑格,讓大家知道這裡經過剪輯,而非電影的原貌。或是我會在這些作品中,依據年代的方式來呈現,讓大家能依不同的時間感受,一步步在這個作品跟展覽裡往前進。荷索自己不久前才剛看過展覽,他很滿意,我們也非常希望讓觀眾知道,這些畫面都是片段,如果想看全片的話,就要到影廳看全片,讓大家對於放映有更多的期待。

當然我也策劃過已故藝術家的展覽,如「安德列.塔可夫斯基」展覽(Andrei Tarkovsky, 2019),塔可夫斯基已逝世很多年了,他的遺贈現在由他兒子管理,當時他兒子對電影展覽的想像就是展出道具、文件等,所以我們需要向他說明,告訴他我們想試圖轉譯您父親作品裡這些核心價值、藝術的元素等等。一開始他可能不太了解,後來明白後便願意支持。我們當時在其中一個展間,把電影用雙螢幕的方式呈現,展示作品裡如何對照。之所以會這樣呈現,是因為塔可夫斯基之前曾以書寫方式提及,他的作品能夠跳脫敘事,用比較詩意的拼貼方式去呈現,換言之,他的每個畫面都是具有詩意的,大家並不一定要從字面或畫面上解讀,各位可以有不同的觀點、感受等等。

開展前我有點緊張,因為不知道大家的反應,我不知道他兒子看到時會覺得驚喜、驚恐還是驚嚇,但後來大家都非常喜歡。我本來以為可能影評人會有一些抨擊,但反而都出乎意料並沒有什麼批評,但我當時的確是覺得這麼做可能會遭受批判,或是不支持這樣的作法。

其實我們也會展示不同文件,也會想呈現一些有意思的內容素材,但在設計展覽時,會強調它們在階層上的差異。像是在展廳立面上看到的一定都是電影或片段本身,但如果是展出文件、物件,便會放在平面上,低著頭看,讓觀眾明白重點是眼前看到立面的這些影像,而旁邊這些周邊的素材內容,也許相關,也許有其重要性,但它們都是為了要支撐眼前的作品。

當然塔可夫斯基很不一樣,因為他自己很喜歡拍拍立得,拍立得本身就是藝術作品了,所以我們將拍立得以立面呈現,這是在呈現上,透過不同的平面跟立面,來呈現不同展品的階層關係。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第196期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與全國最悠久的電影雜誌《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。