評論

每回到國家電影中心(簡稱「國影中心」,現今的「國家電影及視聽文化中心」)的片庫,除了迎面而來成排堆疊、安靜躺在恆溫恆濕典藏空間的電影膠卷,在視覺上予人難忘的印象外,飄散在某些特定區域空氣中的「醋酸味」,大抵是到過片庫的人最難忘的感官體驗。

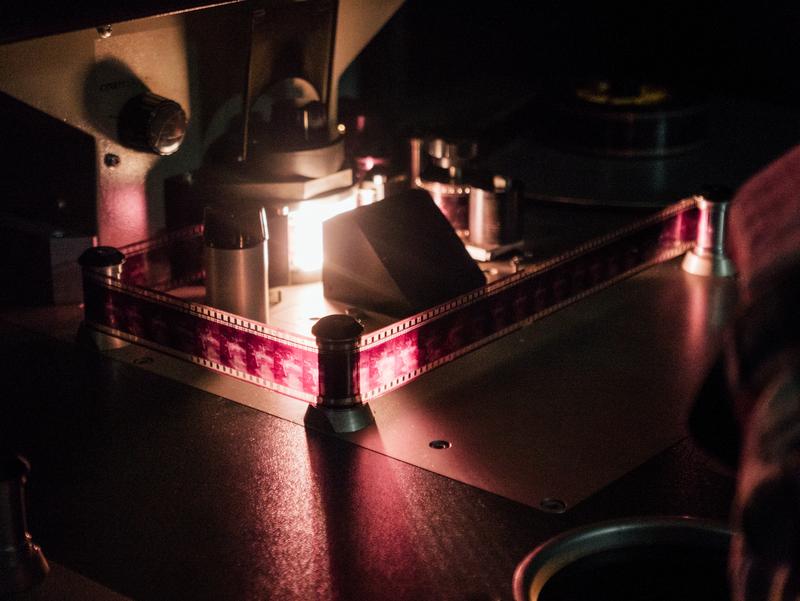

電影膠卷在保存條件不佳的環境下,因時光久遠而自然劣化導致的釋酸現象,是「醋酸味」的來源,這股氣味也成為紀錄片《數電影的人》中「看不到」的元素。

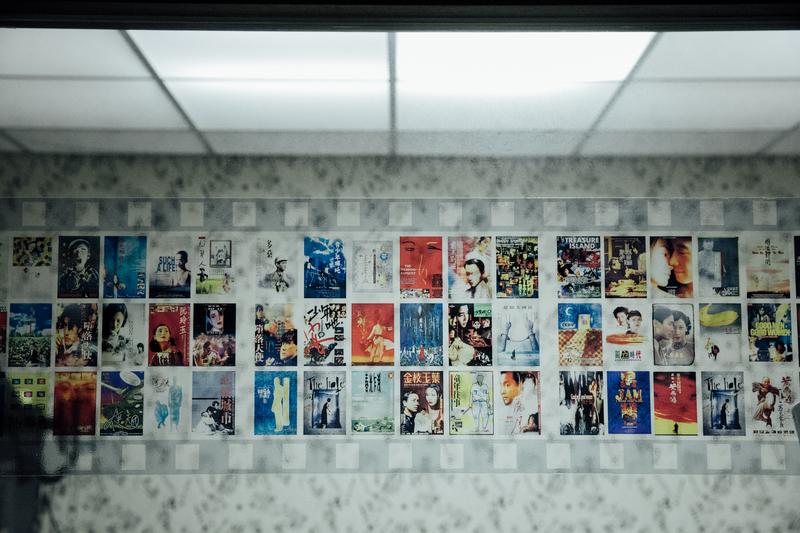

影片中典藏人員鍾國華和王偉,一路循著「醋酸味」到香港,在導演吳家駒的家中,翻找經典台灣電影。幾位國影中心片庫人員,在清點準備進到工作區、甫從外地運回的大批捐贈膠卷時,打開外觀銹蝕的陳年片盒,國影中心的許景評看見裡頭嚴重劣化的拷貝(指底片復制出來供放映電影用的膠卷),脫口而出「很酸」。民眾在尋獲舊的影片拷貝,聯絡典藏人員尋求協助,之後典藏組到片庫進行「開箱文」時,畫面裡的大家也是皺著鼻子。看不見的酸味,如影隨行。

我之前在國影中心服務,當時外界對中心在進行的工作總是充滿好奇,特別是對隱身在工業區裡的典藏庫房,更是常有想要一探究竟的欲望。然而,國影中心的片庫,似可比擬台北故宮藏滿珍寶的山洞庫房,並不是一處可以隨時接受參訪的工作場域;以影像來再現電影做為文化資產,如何被典藏和修復,一解大眾的好奇,便是近期推出的紀錄片《數電影的人》所欲傳達的主旨。影片內容既沒有典藏工作的教條守則,也不在於解說電影數位修復步驟,所呈現的,純粹是在片庫裡頭工作的人,和所典藏的時光故事。

說電影如夢似幻,若不指涉到電影研究早期常會借用的佛洛依德精神分析理論或夢的解析,電影的本體,確實「如夢」碰觸不著、「似幻」稍縱即逝。如果我們嚴格遵守電影最傳統的形式,那麼「放電影」所述描的狀態勢必是:透過光線將電影膠卷(film)上的影像投射出來,供人觀看的過程;在此,記錄電影內容的載體是膠卷,光影交織而成的「電影」並不真正物理性的存在。

電影可以穿梭在不同的播放螢幕之中,其不可觸及亦無實體存在的特性,隱約是當代人都能明白的概念;因而,電影或說影像,必需要有儲存其「內容(content)」的「載體(vehicle)」,並透過解讀載體的機制將影像播放出來才得以欣賞。電影典藏的終極目標,不論是以物理形態的保存,或是將影像數位掃描後的數據保存,其目地都在於留存摸不到的影像內容。電影能被典藏,其實依靠的是記載著它的載體,也就是片庫成排堆疊的厚重圓盤膠卷。

除了看不見的醋酸味,在《數電影的人》片中可以看見的,是獨屬片庫、一種歲月悠長的氛圍。

導演盧元奇和企畫林郁盛,以及其拍攝團隊,在長達兩年多的拍攝過程中,於片庫斷續蹲點,應該是能感受到這項片庫及其工作人員們的共同氣質,並呈現於影片中。

建構電影史最重要研究素材,是電影的本身。影像雖然可以大量複製,但其消逝的容易程度超乎我們普遍的認知,可直接佐證電影史建構的影片本身,常常是付之闕如。

電影歷史的斷裂,因為偶爾尋獲的完整或不完整拷貝,可以略為補足,但也可能暫時無法獲得答案,只待未來有機會遇見那些原本以為不復存在的膠卷被尋獲。

舉這幾年逐漸因修復而被看見的台語片為例,從1950年代起,曾經是台灣電影商業主流,最高峰時期有上千部的產量,但真正留下來的確很少,因而當代進行台語片的研究,只能透過其周邊留下來的相關文物,如:報紙廣告、准演證明、劇照,與為數不多的劇本或是拍攝紀錄等,來推敲電影本身看起來是什麼樣子。夠幸運的話,或許還有參與該電影的相關主創人員可以做口述歷史,更立體的為資料做補充;然而,多數的台語片並未留下如此詳盡的周邊文物可供理解與研究,乃至於影片本身已不得見。

做為一部紀錄片,《數電影的人》無法提出回復「已消逝的電影」的方法,然而,呈現一群默默工作的典藏人員,在悠悠晃晃的時光歲月裡,日覆一日,巡視庫房、檢視與清潔膠卷拷貝,拷貝上、下架等,樸實的日常,其積極意義便在於將目前已存在的電影物件保留給未來。

電影是時間的藝術形式,而典藏電影則為不停前進的歷史時間,留下凝結在膠卷裡的時光,待未來可以反覆解凍釋出。

影片中看到一位退役軍官,請求國影中心協助找尋「國歌影片」的故事。曾經的威權社會所留下的影像,在脫離其原本脈絡之後,也是個人小歷史的建構。老電影、檔案影像,在播放時所釋出的已不僅止於膠卷所凝結的當下,觀眾的集體記憶、研究者對某部電影的豁然開朗,或許也一併釋放。

若說典藏是為了保存時光,直白的說,電影數位修復團隊則是在使歲月「倒轉」。

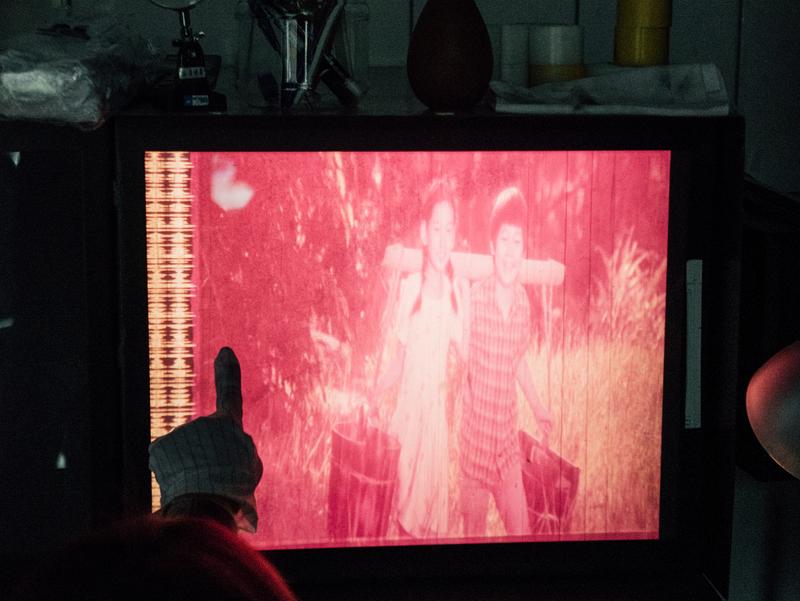

紀錄片裡,數位修復組的邱繼諺捧著1960年上映的彩色台語片《丁蘭廿四孝》、16毫米拷貝,細心檢視其膠卷狀態,逐格進行物理的修復,以便進入到掃描機將膠卷內容進行數位化的過程。影片裡比較無法呈現的,是年逾八旬的導演連燕石先生,心心念念,希望透過這部影片的重新面世,來驗證台語片彩色製作技術的特別地位;影片中倒是可以看見典藏組同仁王偉,不時接獲導演殷殷垂詢的來電,偶時皺起眉頭的苦惱神情。

與《丁蘭廿四孝》數位化工作同時在進行的,是數位修復人員張怡蓁與林吟秋手上的,胡金銓導演作品《空山靈雨》(1979)數位修復工作。他們總共花費近兩年時間,經歷漫漫長路,才將全片修復完成公諸於世。影片裡看不見的,是怡蓁在片庫裡翻箱倒櫃找尋《空山》可能的斷簡殘篇樣貌,以及國影中心如何透過與韓國、香港電影資料館的館際合作,找到可供修復人員參考與使用的素材,補綴胡導演對這部作品在心目中的最完整樣貌。

電影的數位修復需要時間積累與勞力密集工作。與電影的典藏一樣,數位修復亦是相對冷門的專門知識和技術。除去技術面,與古蹟或文物的修復一般,電影的「修復倫理」:什麼該修、什麼不該修;要修舊如新,還是修舊如舊,是數位修復人員在進行影片修復的過程中,時刻發生的自我扣問。

電影的「原本狀態」到底是什麼,可以從觀眾、創作者,與後製作技術人員,幾個不同的觀點切入,會產生不同的答案。電影在被觀賞的過程,於不同的放映空間、條件下,會對觀眾造成不同的腦中印象;豪華舒適影城的放映,與廟口街邊的野台放映,對觀眾而言,其觀賞條件不同所留下的影像記憶便是不同。

導演在拍攝現場肉眼的觀看,與攝影師透過觀景窗的判斷,和電影底片經過沖印、在調光師的處理過後,亦會呈現不同的色彩與明暗部表現。對於一部影像斑駁、充斥刮痕,甚至是褪色的電影,透過物理的整飭後,再以數位的當代技術修復,只要留存的拷貝狀況良好,非常容易便可以「再製」出超越「原本狀態」的畫面呈現效果,手機的「美肌模式」差可比擬。修復倫理,便是在衡量如何將歲月「倒轉」,恢復電影在製作完成時的狀態,亦或是在被放映時的狀態,還是,觀眾記憶中的模樣,夾雜燒酒螺與滷味的香氣。

《數電影的人》並無意討論修復倫理的問題,也不在於進行修復步驟的解說,然而,看著修復人員逐格修復影像,整容過後的「逆齡」影片畫質,是否也讓觀眾在觀看的當下,進入夢的空間回顧自己初見這部電影的時光呢?電影數位修復的更高目地在於,讓後來的觀眾與研究者,可以在相對正確的條件下觀看或解讀一部電影,使每部電影在美學與創作理念的傳嬗,不因歲月而褪色。

從「影視史學(Historiography)」的角度來看,現今的每部電影不論述說著什麼故事,在未來,都會成為展現電影當下人類生活狀態與思考的檔案影像;若以劇情片和紀錄片的廣泛定義來比擬,現今的每部劇情片都會是未來的紀錄片。

「典藏」讓我們得見這些影像,而數位「修復」讓我們見到這些影像當年的某個面貌。

這部紀錄片背後值得延伸思考的是,當影像的產製都已變成數位化,影像的本體由被記載在底片上的「鬼影」變成「數據」時,因為載體隨時光而不可逆的劣化現象將不會發生,現今我們看到的電影數位修復過程,在可預期的未來將不再需要,取而代之的概念將是因應觀影規格提升所需要的修復。但,數據如何恆久遠的存在,讓影像內容的本身,可以永遠被留存,是典藏專業人員面對的恆常挑戰。

對於一般觀眾而言,在影像產製個人化的當代,也需要對影像的典藏概念有更多認知。曾經有過手機發生意外故障、但照片沒有定期備份習慣的讀者,或是再早幾年,剛結束一趟美好旅行回到家,猛然發現數位相機的記憶卡發生故障而「無法讀取」之類的慘劇,便會明白,電影或說影像總體的典藏和修復,將愈來愈趨「個人化」,這是後話。

忘記是哪一位國際電影資料館界的資深前輩,在某次會議場合上自嘲的說過,電影資料館雖然是影音檔案的管理者,但對於館的自身檔案往往是留存最少的;把《數電影的人》放大來看,這也是對在世界各地不同的片庫裡,付出自己專業與歲月的人,以這部片子裡大家的共同記憶和時光,向他們致敬。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。