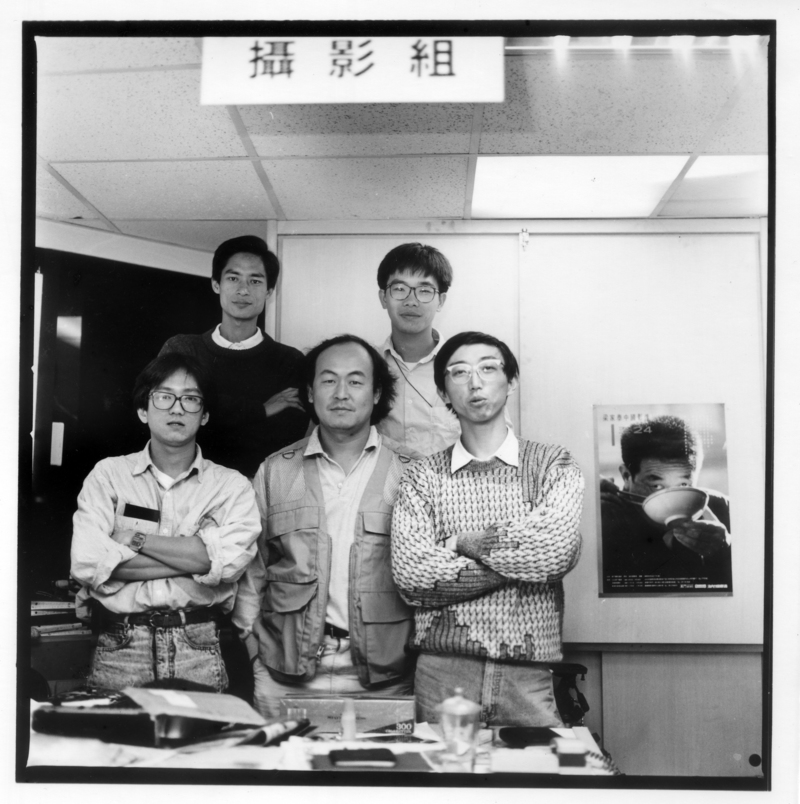

攝影印記〉

1999年歲末到2000年春天,《中國時報》攝影組剛度過驚險的一季,同時迎來一批當時最新款的數位相機與筆電。驚險來自於1999年的921地震,《中國時報》與各大媒體一樣,由北部總社派出了大批人馬至中部災區長駐採訪,但新聞總是比友軍慢半拍,讓余老先生相當不悅。一個多月的時間,總社辦公室的氣氛低迷不振;我因為先前採訪社會新聞受傷,無法南下支援,只能在總社辦公室收照片、協助內勤。那段時間,每當看到災區令人震驚的畫面,除了北部攝影組同仁的作品之外,經常還能看到一個既熟悉又陌生的名字──蔡明德。我知道這是常聽見主管在電話中喊的「蔡桑」,但從未與他通話。

攝影組的「驚險」,在同年陳進興槍決的隔天過了關。《中國時報》攝影組拍到了陳進興槍決前的獨家照片,見報於隔天頭版頭;當晚余老先生宣布921採訪檢討名單時,跳過了攝影組。遺憾的是,當晚大家在慶祝免於受罰與獨家功勞時,蔡桑沒能從中部上來同歡。事實上,他才是921地震採訪的功臣。地震發生的當下,他護著妻小們到平安地點後,隨即揹起相機袋前往災區;直到隔天清晨,才和IT(資訊人員)小馬在搖搖晃晃的餘震中,爬上公益路上17樓的辦公室,用克難的方式沖洗彩色底片發稿。震災期間,蔡桑每天靠著一輛機車,奔走在中部各個災區,紀錄台灣戰後最嚴重的地震災害。在他的照片中,看到的不是血腥驚悚的災難,而是台灣人民的堅韌與社會的溫暖;照片所呈現的,正是蔡桑的人性特質。

驚險度過921震災採訪挫折的《中國時報》攝影組,沒多久便在報社全面數位化的政策下採購了一批最先進的數位相機;每一位攝影同仁都分配到一台數位單眼相機與筆電。我受命負責接收器材,並分配給包含地方中心在內的所有攝影記者。那段時間,有幾次得和蔡桑通電話,告訴他相機得怎麼設定、或者協助他解決技術問題。

報社全面數位化,代表一個時代的結束與另一個時代的開啟;其中包括,許多新聞攝影好手也在1995到2000年間逐漸退場。大部分的攝影記者興奮與期待新時代的來臨,它似乎意味著今後的工作將更為便利與輕鬆,報社尚未全面數位化的攝影記者,總是羨慕地看著手握新相機、揹著筆電,滿身科技新物的同業,彷彿孩童帶著新玩具到學校引起同學圍觀與欽羨一般。好景不長,攝影記者們很快就發現事情不是那麼一回事,更多便利的科技物,表示新聞勤務的機動性更高、身上帶的設備更多。有些退場的攝影記者,反而依舊在底片的世界裡得到了開闊的創作空間;留在線上的老將,則是與年輕人為伍、繼續匍匐。

2005年葉清芳過世,上百人參加他的告別式與追思音樂會。追思會上,蔡桑爛醉又落淚,拿著麥克風唱著清芳最愛聽的歌,曲間吶喊著「清芳啊!」,像是呼喊著清芳趕緊來到台上和他一起合唱。蔡桑的愴然,讓在場許多人同悲。這位無論橫著看、豎著瞧,都是條粗漢的老大哥,其實是內心充滿溫暖的性情中人;只是男子漢們常常分不清憤怒與悲傷如何有不同的表達,不熟悉的人,總會被粗裡粗氣所驚嚇於外。倘若,透過蔡桑的照片來認識他這個人,看到的會是一個對生命充滿熱情與細膩的性格。他擁有現下年輕人難以超越的勇氣與能力,所以能靠近在內湖垃圾山惡臭下討生活的社會底層,可以說服市場簽賭的圍事黑道,讓那些在當時外界難以窺探的世界,以一張張寫實的影像呈現在我們面前。

內湖垃圾山是蔡桑在《人間》雜誌的第一件差事。《人間》雜誌在1980年代及其後對台灣社會的影響已不需贅述。當時,蔡桑同時錄取了薪水較穩定的《自由日報》與陳映真的「漢陞傳播」,受到大陳(陳映真)的感召,他決定跟著大陳拚拚看。蔡桑就是那時代的文青,他自大學時代便跟著當時的文人雅士學習,浸淫在思想的碰撞中。選擇當時連《人間》的影子都還沒看到的「漢陞」,無非就是理念的實踐。實踐永遠是殘酷的,它讓行動者知道理想不能是紙上談兵,更需要雙腳落入泥坑、揮汗入林,才能闢出開闊。這位大學剛畢業的文青,硬著頭皮就這麼闖入田野,讓數十雙眼盯著格格不入的自己,在垃圾山裡受人打量、咒罵、威脅、驅趕。但是他的誠懇打動了這些社會底層的人們,一個月後,他們反而和蔡桑把酒言歡,看著蔡桑投影在工寮牆上的照片相互取笑。

大陳與《人間》雜誌的記者們,就是這麼走進台灣社會一處處幽暗角落,讓錢財淹腳目的中產階級,看見他們不容易或不願意看見的陰影。黃建亮(阿亮)認為,1980年代有兩本著名的雜誌,《天下》與《人間》,但是它們的名稱都不能代表真實的台灣,真實的台灣應該是在兩者之間。阿亮老師所言精闢,《天下》營造了中產階級生活與富裕社會的想像,《人間》則掀開了富裕表面下不堪的一面。這兩者都不是社會上多數人生活的真實狀態,反而是夢幻天堂與恐怖煉獄的兩個極端。然而大陳的目的,是想激發當時社會中產階級的罪惡感,召喚社會良知;揭開極端的一面,是他的手段。他是《人間》同仁們的導師,尤其像蔡桑這般求知若渴的文青,聽得進教誨、扛得住磨練。

蔡桑說,大陳帶他跑了一趟宜蘭見見老獄友,接著就讓他自己摸索。在地的黃春明也僅是丟了輛機車給他,幫他找了住處,提點他兩句。蔡桑就這麼摸摸探探,自己挖出了即將消逝的打鐵舖與流浪歌仔戲班。他跟著戲班四處流浪拍攝,易地而處地體會戲班生活的困苦滄桑,那不僅是體驗,而是真正的投入和參與。我常想,蔡桑如何能在這些非自我現實處境的場景中切換而不精神錯亂?唯一的方式可能就是,褪去自己原有的社會角色,一定程度地讓自己成為他們。

《人間》在解除戒嚴兩年後熄燈,蔡桑進入了「主流」媒體,先後在《首都早報》、《自由時報》與中時報系擔任攝影記者,其中在中時報系,一待就是20餘年。對許多新聞記者而言,商業媒體日復一日的採訪工作很容易陷入公式化與疲乏,蔡桑對這處境似乎是免疫的。這位來自花蓮鳳林林田山林場的漢子,到台北能在街頭和抗議群眾一起衝撞拍攝、到台中可以落地生根駐地14年;在《人間》雜誌能探訪窮鄉僻壤、深山野嶺;在報社可以進出地震與颱風災區、追逐飆車族兩、三年。沒有一項新聞他不能拍攝,從勞工議題到環保議題,從政治新聞到社會新聞,即便是體育新聞也難不倒他。新聞攝影界曾經有種說法,認為1980年代的新聞工作者經歷了一段黃金年代,他們有幸參與民主化的歷程,因而有寬廣的舞台與眾多的議題可以發揮。若要抱持這個觀點,或許可以看看蔡桑的經歷,這個說法也許就沒那麼正當。蕭嘉慶認為,蔡桑所記錄的是一個大時代的整體,並非僅是個別的專題。延伸蕭嘉慶的說法,那麼每個時代都有它應該被記錄的人與事,知識分子無需擔心題材匱乏,怕的是知識分子關心自己甚於社會。

1980年代關心社會議題的攝影記者,必定少不了蔡桑。他們關心社會議題之甚,幾乎是參與了社會運動。鹿港居民反杜邦時,蔡桑除了拍照,還協助發傳單,他與地方環運人士建立了深厚的情感與信任。當鹿港居民北上陳情抗議時,只告訴蔡桑一人,戒嚴時期台灣第一次發生民眾至總統府前介壽路(今凱達格蘭大道)抗議事件,自然是蔡桑的獨家照片。1980年代如蔡桑這般的攝影記者,經常跨越於記者與社會運動者兩種角色之間,同樣的情況也發生在反五輕運動等諸多議題上。或許有人質疑他們新聞報導的客觀性,然而,客觀的問題在不同的時空脈絡下,自有不同的實踐。他們所展現的不只是媒體記者的任務,同時也展現了身為知識分子的社會責任。

2013年退休以後,蔡桑回到鳳林定居。十幾年來,他規律地整理掃描過往的底片,不時地在Facebook貼文。他帶領讀者坐著時光機回到他曾經歷的年代與場景,用驚人的記憶描述人名與事件。如同2000年《中國時報》分配數位相機時一樣,每次和他一起解決電腦問題時,佩服由衷;科技淘汰不了他,而是從當時全面數位化時,和年輕人一起匍匐。這過程中,許多年輕記者耐不住而退場,這位老將卻依然前進。

如果有機會到林榮閒晃,在寧靜的小徑看見瓦屋裡有位先生時而埋頭看著燈箱上的底片,時而盯著螢幕入神地看照片。我猜,你看到的就是蔡桑。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。