攝影印記〉

很多人不清楚「夜巡」與「醉巡」究竟有什麼關聯與分別,可能連小俠自己也說不明白。30年來,常常追問到最後他會不耐煩地說,「哎呀!以後就不要再說『夜巡』了,只有『醉巡』就是了」。從這些年來的了解,或許可以這麼解釋:「夜巡」是一種探尋的過程,而「醉巡」是他獲得的結果。

攝影從來都是小俠探詢人生的方式。這位唭哩岸潘家舉人後代,家道中落後迷失浮沉了數載。自學攝影、摸索了幾年,直到毛遂自薦進了自立報系以後才逐漸啟蒙。他透過攝影探索自己是誰、來自何方、該去哪裡,家族風光的童年已成過往,他不想沉浸在那段記憶,而是想重新認識。於是,他在蘭嶼察覺了自己的民族意識,在艋舺找到了自己的成長記憶,街頭運動中明白自己該站在哪邊,透過政治受難者的故事建立了自己的價值判斷。若要註解,那麼「夜巡」也可以是「夜尋」,「醉巡」也可以是「醉尋」。

1980年代的紀實攝影師們,總有某種對時代現象的敏感嗅覺;不只一次在他們之間聽到「這些事現在不拍下來,以後就沒了」。是啊!但年少駑鈍的我怎麼就看不出哪些事未來即將消失,只能在慌亂中完成當下的工作。我那急著想做些什麼卻茫然不知所措的焦慮與矛盾,大概就是26歲的小俠,在野銀部落望著大海的惆悵吧!不同的是,他的行動力總出人意表;那削瘦的身體裡,哪來源源不絕的能量,讓他這麼地拍下去。艋舺的茶室不復當年,淡水的「夜梅花」早已消失;老攝影家留下的照片,驗證了他們的預見。

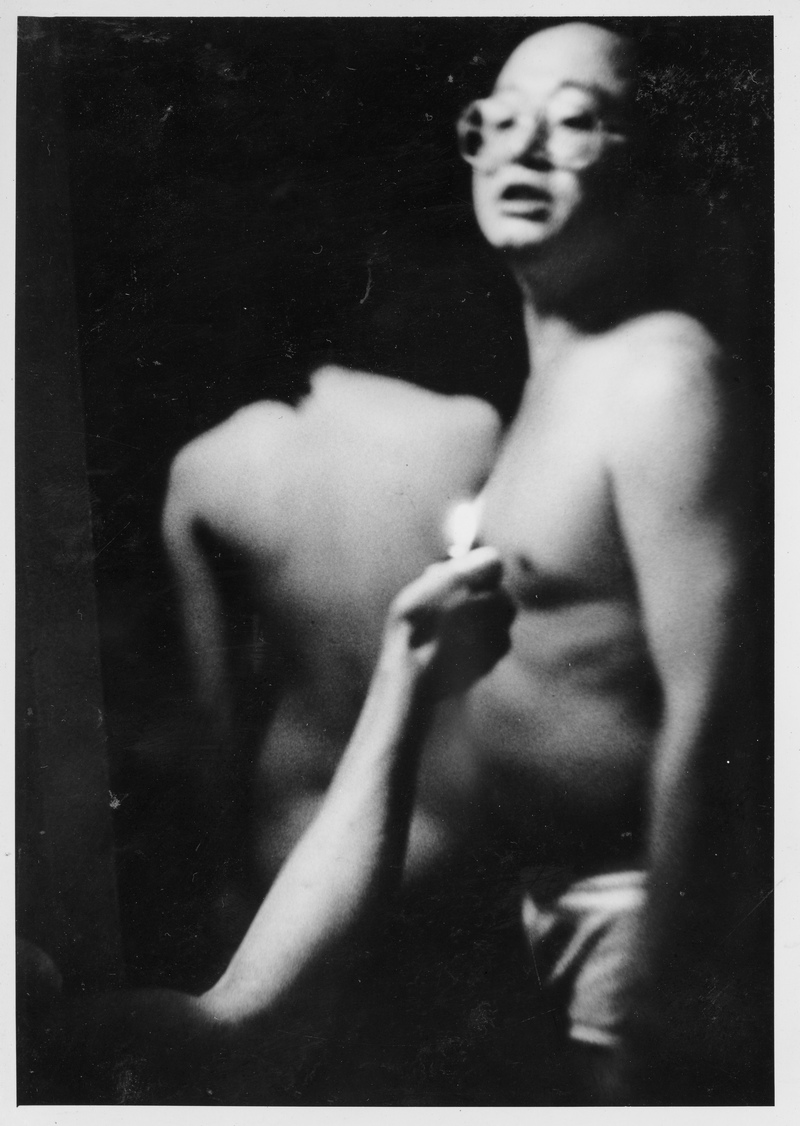

「夜巡」的過程中,小俠看盡了茶室裡夜夜笙歌與酒客百態。那是讓人脫離現實的地方,去茶室尋歡的人想脫離苦悶的現實,茶室營造的就是一種非現實的現實,小俠拍攝的就是那樣既超現實,卻又是活生生的社會現實。他不能用白天攝影記者的身分與意識進去那兒,否則理性會如千斤頂般地讓快門沉重得按不下去。他得和那群道地的酒肉朋友把酒言歡,傾聽他們的苦悶、和他們畫虎𡳞、讓酒客們鼓勵他拿出相機拍照;喝醉了才能讓快門輕鬆,在意識與無意識間按下快門。在那時刻,小俠不是酒客、也不是旁觀者,他或許比較像茶室小姐的夥伴,為滿足那群苦悶的社會底層逃離現實,哪怕只是幾個小時的荒唐。於是,「醉巡」的想法從酒瓶裡滑溜了出來。

小俠在艋舺的茶室裡發現,有些女郎身上刺著醒目的刺青。於是在女郎的同意下,背著圍事,逐一拍下那些刺青的特寫,沒讓那些女人露臉。他在暗房裡告訴我每一個刺青背後的故事。艋舺茶室的刺青女有限,他知道撞頂了,只能往外尋找,但是又消費不起市區昂貴的酒店,就這麼斷斷續續、有一搭沒一搭地邊找邊拍。1990年代初,逐漸從醉巡裡清醒。對小俠來說,這題目似乎留著什麼遺憾,但總沒說清楚;2000年問他,答案是「還沒拍完」。到了2010年後再問他,回答是「這陣無法度翕那題目了,我還有更重要的事要做」。此時,小俠正在拍攝228受難者家屬。

「醉巡」的重點並不是酒客荒唐地遊戲,好奇者之所以盯著那幾張醉後的瘋狂,只是驚訝誰人會讓相機出現在那酒氣沖天雜臭灌滿的斗室內,誰人又可以面對鏡頭那樣地神氣撒野。「醉巡」的重點,應該是看到小俠如何從「夜巡/夜尋」的探索中找到滑溜進酒杯的「醉巡/醉尋」,又在恍惚杯觥間看到女人身上的刺青,繼而探尋圖騰背後的故事。讓他在那麼不現實的氛圍裡,拍出社會底層苦悶的現實。

我們不必再好奇與猜測「醉巡」究竟怎麼拍成的。何經泰說,那段時間應該有一些人因為彩虹專案而想拍華西街與寶斗里的阿公店,但可能沒有人可以真正完成。潘小俠的影像,應該是絕無僅有;那是1980年代台灣社會的文化記憶,也是小俠緬懷早逝兄哥以及對自我生命的探索。他早就從艋舺的「醉巡」中清醒,進入另一趟部落追尋的酒醉巡禮。

2022年,酒神告知他這輩子的酒喝盡了。待在病房一年的時間,他幾乎滴水未進;病房裡我帶著歉意望著自己手中的咖啡時,他說沒關係,他喜歡看人家喝,這樣才能聞到氣味、想像自己也在喝,這是他作為藝術家的浪漫本事。2023年,小飛俠穿越了艋舺巷弄、飛掠淡水茶室、翱翔過山脈裡一個又一個部落、盤旋在他的夢幻島──蘭嶼後,衝向天際。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。