創影者言〉

「我覺得他們舉手投足,就像隨時都在做創作,不是為了觀眾,創造力非常活生生地在他們身上流動。⋯⋯他們的存在,很接近藝術的本質。」

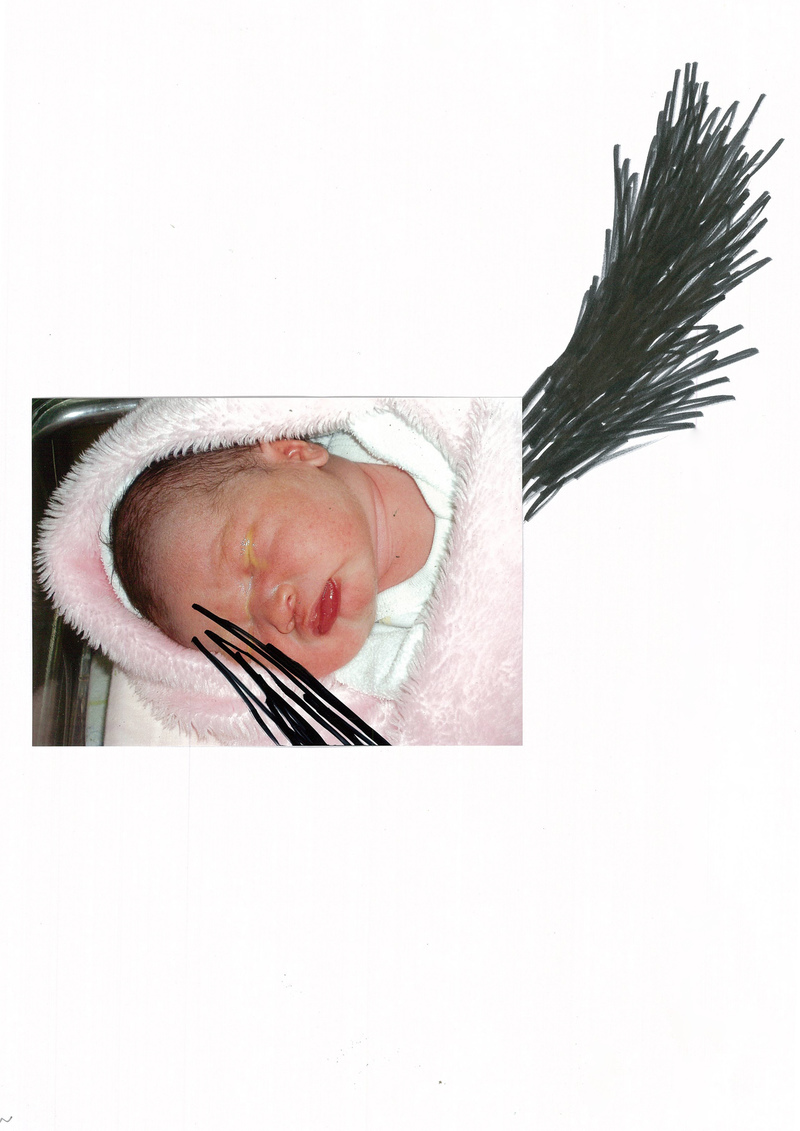

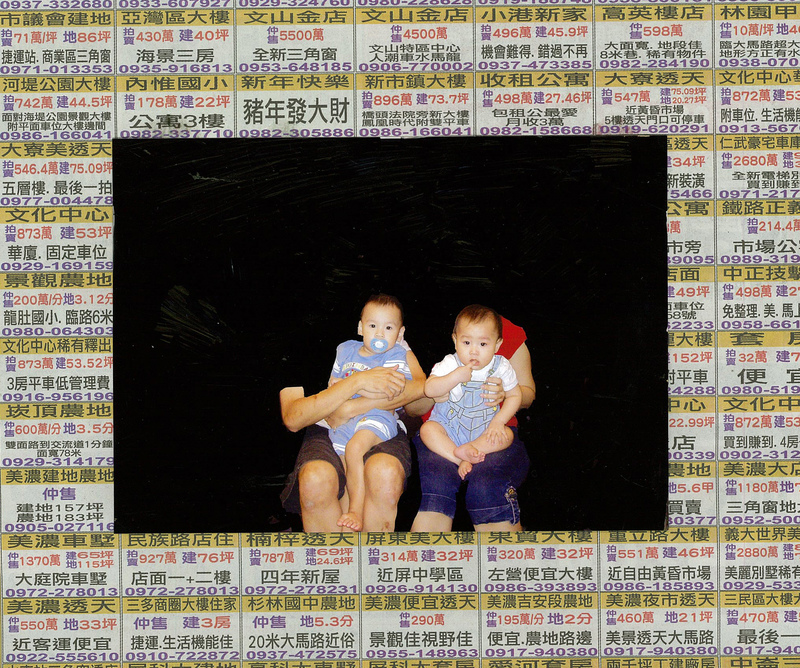

台灣年輕攝影藝術家黃迦在巴黎的「歐洲攝影之家」(Maison Européenne de la Photographie)展出作品《Silence Is Speaking》期間,接受《報導者》特約記者詹育杰專訪時提到創作當下的感受。這作品源於她2018年回到台東,與一對自閉症兄弟展開為期6個月的共創──拍攝他們的生活、參與他們的繪畫,並用鏡頭記錄一種既親密又神祕的溝通方式。

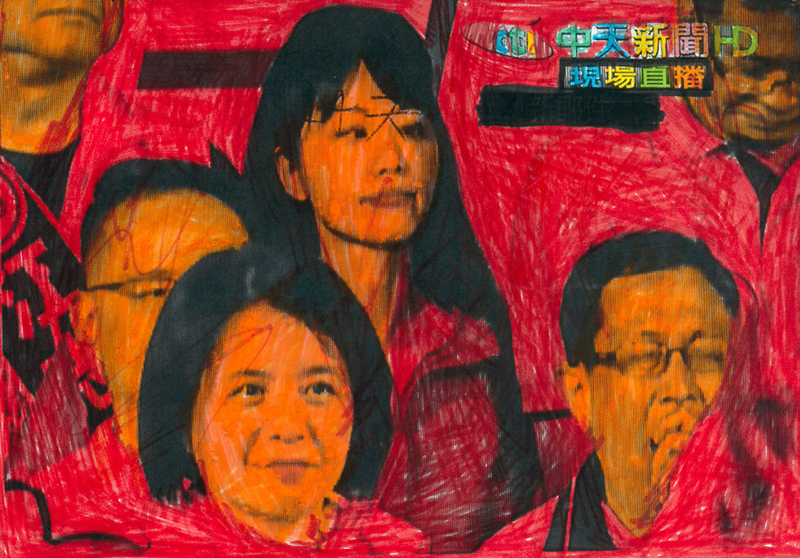

她於2024年榮獲Dior攝影與視覺藝術青年獎,更讓「沉默」成為一種可以發聲的語言。6年前開始的創作契機,來自《報導者》一篇關於台東癌父與兩位自閉症兒子的深度報導;而今《報導者》在巴黎與黃迦重新對話,回顧她如何從靈性修煉走進藝術的邊界,也走進人與人之間不言而喻的感知連結。

《報導者》(以下簡稱「報」):先請你說說自己的創作背景?

黃迦(以下簡稱「黃」):我是彰化員林人,從7歲開始讀森林小學,一直讀到高中畢業。後來在台灣讀了一年的大學歷史系,但覺得那不是我的天命,所以我去修煉。第三天一早接到天訊,叫我來法國學攝影,我就立刻準備行動。

我主要和不同族群的素人共同創作,結合攝影、繪畫、裝置和錄像。過去合作過的對象包括自閉症孩童、蘇丹難民、羅姆人(吉普賽小孩)等。小時候念體制外的學校比較自由,有玩很久的音樂。在森林小學、中學、高中期間基本上都沒在上課,花很多時間在寫歌、玩音樂和表演。直到19歲,我都只想創作,不想讀大學。

但到了19歲,我覺得卡住了,創作不出來,寫不出新歌,非常痛苦也尷尬,就決定去讀歷史系。我覺得歷史是一種不需要才華、只要時間就能累積的東西。可是後來發現很不快樂,身體細胞需要藝術,但不知道哪個藝術領域才適合。音樂已經累積了那麼久,要放下其實很痛苦。但我還是繼續撞牆、尋找答案。那時我21歲。

報:所以你21歲就去「修行」?之前玩音樂,有玩MV、玩影像嗎?

黃:我為了想知道我真正的天命,也就是我這輩子應該做的事而開始修行。修了3天,就看到答案從天上乘著一朵雲降下來,字是紅色的新細明體13號大小,叫我去法國學攝影。我就立刻離開道場,搭客運去台北買攝影機準備行動。

知道天命後,大概兩、三個月,我就收到公共電視《紀錄觀點》的補助,給我20萬拍一部13分鐘的短紀錄片。但那時我沒有拍片的機器,只有一台修煉後買的類單眼,也不會剪接軟體。雖然我國小畢業製作就是拍紀錄片,但其實到了21歲,所有一切都忘光,也歸零了。

為了這部片,我花了8個月,跟隨一群每天都在搞破壞的青少年,他們來自苗栗全人中學,就是我成長的體制外學校。這群青少年每天都在偷東西、燒車、欺負人,我想要拍他們的無聊,拍他們生命裡特殊的時間感。這是我第一次的視覺藝術創作。

報:2018年《Silence Is Speaking》回台東拍攝6個月時,你已經從里昂攝影學校畢業了?時間上,你是拍攝這件作品之後才去法國國立美術學院?

黃:那時我剛離開里昂。那間攝影學校很神奇,只有大概20個學生,師生比快要一比一,基本上快倒了。我就離開,也覺得不想再繼續讀,要去創作了。就在這個時候,我從《報導者》看到一則關於台東身心障礙兒童早療的新聞。我看到主角背後牆壁的畫,就立刻從Facebook搜尋爸爸的名字聯絡上他。爸爸直接答應,我就立刻訂機票回台東,開始這件作品。

我的所有創作,都是基於一個實際存在的人、事或地方。

報:在這之外,你在選題、找人物這方面如何進行?

黃:一開始其實很神奇,也是天外飛來一筆。在里昂讀攝影,我們有一個報導的練習必須要做一個系列20幾張,我要在里昂找題材其實沒什麼好拍的,整個里昂就是非常的中產階級,沒有什麼感覺,我找不到議題,不知道怎麼下手,所以我就去馬賽,所有的捷運站一站站下車開始地毯式搜索,最後在路邊被吉普賽人要錢,我給1歐然後就跟他們聊天,最後跟他們回家、變朋友、開始這件作品。

報:從作品集看來,共同創作的方式是跟羅姆人(吉普賽)小朋友一塊「玩」出來的囉?

因為我在這個村子裡一直被性騷擾一直被摸屁股,然後被拿大便抹,眼鏡被折之類的,太可怕了,所以我只好躲到他們的木板屋、旅行車裡,躲在裡面沒事做才開始發展出共同創作,所以是非常天時地利人和發展出來的。一起畫畫後,發現非常有趣,我就開始規律地帶工作坊。

這個共同創作做了6個月,用工作坊跟攝影的方式講村子裡的故事。這是我的第一件共同創作,結束後想再繼續探索繪畫跟攝影的連結,所以我就到巴黎去與一個來自蘇丹的難民共同創作,一樣結合繪畫和攝影,結束以後又想要再繼續,修煉中接到訊息告訴我要去找精神障礙者,然後我就馬上看到《報導者》的新聞。我的題材都是天外飛來一筆。

報:那個蘇丹難民畫家是如何認識的?

黃:其實NGO的服務是我創作的重要養分。我以前曾在台灣的印尼在台勞工聯盟(IPIT)做過一年的志工,陪伴印尼勞工共同創作,我彈吉他,他們寫歌。所以這個共同創作形式,主要來自服務的經驗。

跟這位來自蘇丹的難民合作,是因為我在巴黎也參與NGO,陪伴來自地中海另一端的難民,用繪畫的方式講生命的故事。是在這個過程中認識他,才展開合作。

報:玩團的那種一群人的氣氛,或許成為你共同創作的「習慣」?

黃:你不講我沒想到,真的就是玩團的時候,所有的歌都是jam(即興合奏)出來的,即興很重要。在體制外學校期間還有一個滿大的特色,就是如果我們想開課,只要6個人連署,就可以找老師來開課。如果我們想修改校規,只要到自治會上提案、投票,就可以修法。

所以這種「我的學校,我來創造」的成長歷程,這種一切都可以由自己來發明的精神,延續到後來,也影響了我的創作。

報:回到台東《Silence Is Speaking》這個系列上,你在不同訪談裡都說過你去他們家拍照前,早上會先在小廟修煉讓自己沉澱。請你多說說在鏡頭之外的情形,期間一直有跟台灣自閉兒家庭關懷協會(簡稱自閉兒協會)合作?

黃:因為我面對的是實際的人生,所以在前往拍攝之前,我都會花時間做好內在的準備,會去海邊或山邊的無人土地公廟修煉至少一個小時。修煉是為了幫助我的靈光更加銳利,也幫助我卸除老舊的概念,不帶著既定的思考去拍,更開放地從頭認識被攝者。

在台東的這段期間,我也有幫自閉兒協會以志工的方式拍照。我來到台東開始做《Silence Is Speaking》一個月後,就受到亞爾國際攝影節(Les Rencontres d'Arles)邀約展覽,當時的策展人正在台南駐村,我們彼此連上線。所以在製作這系列作品的同時,我也同步準備著展覽的共4件作品。

報:請談談在台東自閉兒協會的情形?

黃:我在這個協會開了兩班,A班沒辦法用語言溝通,B班可以,每班大概10個人,每次兩小時,一週兩次課程。

這個協會的成員許多來自台東偏遠地區、經濟困難的家庭,很多人家裡從來沒有買過彩色筆或畫紙,他們根本就沒有用過。這個工作坊在意的,不是大家要畫得逼真、畫得精美,而是要讓他們相信自己看到的那個世界是有價值的。那個「只有自己才看得到的那個世界」,真實存在,且值得被畫下來。

我們所有的工作都在做這件事:陪伴他們相信自己的手跟眼睛。工作坊的第一個小時通常會一起呼吸、一起冥想,有時也會練習笑瑜伽,等大家全部都鬆開之後才會進入繪畫。

報:自閉兒協會的孩子跟《Silence Is Speaking》中的那對兄弟比起來呢?這個過程會不會差異很大?跟你和那對兄弟相處感受上,有多大的不同?

黃:非常好的問題,我好像這才發現,主導我去思考是否和一個人合作,關鍵不是他屬於哪一個族群,也無關他有哪一種疾病。

我想要邀請一起共創的夥伴,他們都有一個共通點,就是他們的表達中帶著爆發的野性。

對我來說,去自閉兒協會做服務,主要是為了陪伴他們疏通自己的創造力,但不是為了我自己的藝術創作。

報:一開始看到報導,是看到這對兄弟他們身上有一種很強的表達慾望?

報:你和自閉兒及通靈人共創,一直在碰觸一種「超自然」的力量,看來像是被一種像「超人」的天分莫名吸引?

黃:是被那個不用培訓也不用養成,原始的、無限的東西吸引。我在很多件作品中,跟不同的族群用繪畫的方式合作,都是在找這個東西。比較具體來說,就是人身上的無限性。

報:或者說,你是被吸引而渴望這些合作?

黃:我跟自閉兒、通靈人或羅姆人合作,他們各自為我生命帶來的啟發都不同。有些會給我通靈的感覺,有些會給我回家的感覺。

以自閉兒來說,和他們合作,我感覺很像在探訪台東山邊一間間沒有信眾、桌上都是煙灰的小廟,我常常會去這種地方修煉。我覺得花時間去認識這一群自閉兒,很像是藉由這個合作的過程,幫助我發現他們的裡面住著哪一尊神。

每次做共同創作,遇到新的合作對象,我都把他們當成「回家」的引導者。他們帶領我認識,什麼是人更純粹的存在狀態。

報:這幾個系列裡面都有一種很無政府、跳脫框架的狀態。你剛剛說的「回家」也是指這一方面嗎?

黃:我說的「回家」是精神性的。這些合作夥伴,雖然看起來生命沒有框架,但往往在創作的當下,他們卻又非常的明確,自成一套自己的敘事系統,然而在那框裡卻充滿了神祕性,一種莫名的精準。我就是在觀察那個東西,對我來講,就是那份他們所乘載的神祕,帶我回家。我覺得這些合作對象,他們的存在,很接近藝術的本質。

報:能請你更具體說明嗎?

黃:《Silence Is Speaking》的小弟阿湛跟我去夜市,他堅持要把撈到的魚帶回家,但我們當晚住旅館,帶回家魚就會死,所以他就拿著魚透過塑膠袋和我對望。我覺得他們舉手投足,就像隨時都在做創作,可是不是為了觀眾,創造力非常活生生地在他們身上流動。

或者他們曾經的一個遊戲,把玩具小車車擺成四方陣,然後在上面灑防蚊液,他們會為這件事情感到很high,樂在其中。

我覺得他們的生命裡有自己的一套系統,這套系統不為觀者而存在,卻充滿了美感,你不知道目的是什麼,他們卻全情投入樂在其中。

像我跟「宇宙宮」的許大哥合作,他也有這個特性,是這個東西不斷吸引著我展開新的共同創作。

報:你有原住民背景嗎?你又是怎麼拍攝原住民?

黃:我是在泰雅族的村落裡長大的,國小畢業製作是拍攝信賢部落。我好像一直都對於觀察一整群人和土地非常有興趣。

國高中在苗栗卓蘭上學,那時每次我從台北下火車時,都有一堆從東台灣來的原住民下車。上下車之際和他們擦肩,我就會想哭,不知道為什麼,就覺得非常感動。所以我一直都很清楚,自己和原住民之間有一種深邃的連結。

在我拍攝的部落裡,族語的日常使用或許現在就是最後一、兩代,接下來即將式微,所以我想要找到更新鮮、也更貼近他們真實生活樣貌的影像,去和他們的吟唱對話。

所以展開了《無水之河》這個系列錄像,到現在已經兩年。其實現在也變成共同創作,我跟主角若琳一起創作和展覽。若琳本身做的是樹皮藝術和雕塑,她展她的雕塑,我拍她的生活,我們計劃接下來要在台灣一起展覽。

報:最後,請談談你手上或是剛剛完成的作品?

黃:我現在正在準備大概8檔展覽。每次有展覽的時候,就會去想,可以怎麼把這件作品當成全新的創作去思考和製作。

比如說《宇宙宮》即將在南法尼姆展出,這件作品過去曾經出現在台北當代藝術館、花蓮好地下和巴黎美院,現在又為尼姆的版本製作非常多新的內容。

或者做了7年的《臨水》,也即將在里昂展出,目前也正在製作當中。接下來也計劃回台灣做《無水之河》的創作和展覽。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。