「這座島叫福爾摩沙,並不是浪得虛名。福爾摩沙的意思是美麗,這裡土壤肥沃,景色宜人,人民也比印度其他區域的人民美麗。福爾摩沙位於中國和日本之間,緯度25度,而北極星仰角(註)則超過22度。它被海環繞,但是因為被沙洲(註)大員港確實有沙洲,水道也淺,因此很難進入。梅欽斯基提到的「插在水中的柱子」,有可能是用來標示出水深及前進方向,讓船循著標誌進港的竹竿。關於進港的竹竿,請見:林偉盛,

〈荷蘭東印度公司在大員的船舶與貨物轉運〉,國史館館刊45期(2015年9月), 頁10。

在1661年以拉丁文出版的《耶穌會傳教士阿爾伯提.梅欽斯基的生與死》中,收錄了一篇由耶穌會傳教士沃伊采賀.梅欽斯基(Wojciech (Albert) Męciński, 1598-1643)梅欽斯基來自波蘭東南部的歐斯摩利茨(Osmolice),出身古老的貴族世家,曾在盧布林(Lublin)的耶穌會學院求學,又在克拉科夫(Kraków)上大學,還到羅馬見習過,在葡萄牙的埃武拉(Évora)被授任神職。當時耶穌會致力於在日本傳教,梅欽斯基抱著對神的愛及奉獻之心,要把這愛傳給世人,於是決定去日本傳教。梅欽斯基寫信時,經常署名Albertus/Alberto Męciński(阿爾伯提.梅欽斯基),到了亞洲後,更是常常用Alberto Polaco(來自波蘭的阿爾伯提),Albert可能是他的中間名。

本文引用的〈福爾摩沙記述〉,為作者請波蘭科學院波蘭語中心(Instytut Języka Polskiego PAN)的拉丁語學家澤濟斯瓦夫.柯札爾斯基(Zdzisław Koczarski)翻譯成波蘭文後,再自行翻譯成中文。而在葡萄牙耶穌會神父謝務祿/曾德昭(Álvaro Semedo,1585/1586-1658)所著的《中國帝國及其中的福音文化》之

義大利文譯本(1643)和

英譯本(1655)也有收錄〈福爾摩沙記述〉的摘要。

如果沒有更早的資料出現,他是第一個踏上福爾摩沙、也是第一個踏上日本的波蘭人──最後一批到日本的耶穌會傳教士之一。當時耶穌會致力於在日本傳教,梅欽斯基抱著對神的愛及奉獻之心,要把這愛傳給世人,於是決定去幕府時期的日本傳教。

然而,在當時禁教的日本,被抓到的外國傳教士會被刑求拷問,若不叛教,就會被凌虐至死,就像在馬丁.史柯西斯(Martin Scorsese)的《沉默》裡演的那樣。當時的刑求手段包括灌水直到暈厥,或挖一個土坑,將人倒吊在裝有排泄物的坑洞中,稱為「穴吊」(torture pit)。這些刑求會公開示眾,以對日本的天主教徒起殺雞儆猴的作用。 梅欽斯基很清楚,他在日本可能會遭受到一連串苦難,甚至死亡,但他義無反顧,也做好了慷慨就義的心理準備。多次前往日本的嘗試之後,1636年6月底,他離開麻六甲欲借道澳門去日本,但所乘坐的船被荷蘭人劫持,被俘虜到福爾摩沙,待了6個月才離開。

終於,他在1642年8月成功來到日本,但很快就被抓住,在長達5個月的監禁和「穴吊」酷刑後,最後於1643年3月23日死在長崎。

雖然梅欽斯基來福爾摩沙是意外,但他還是為這片土地留下了一些紀錄。

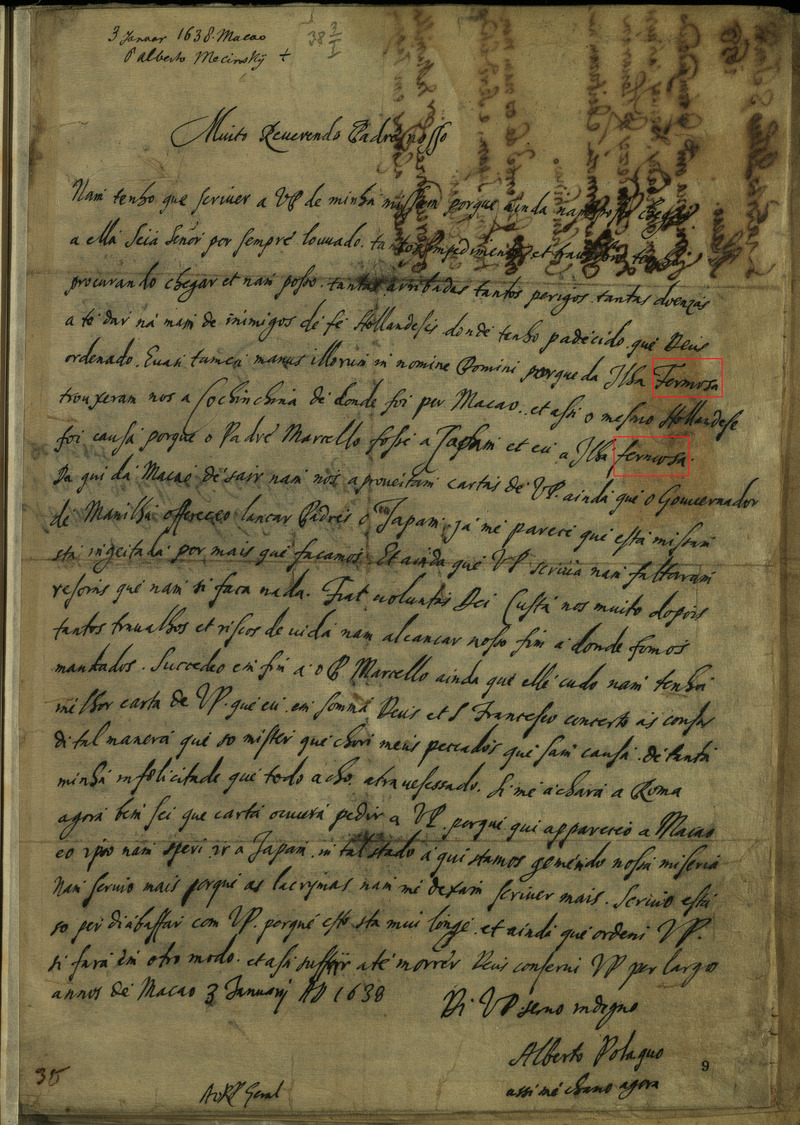

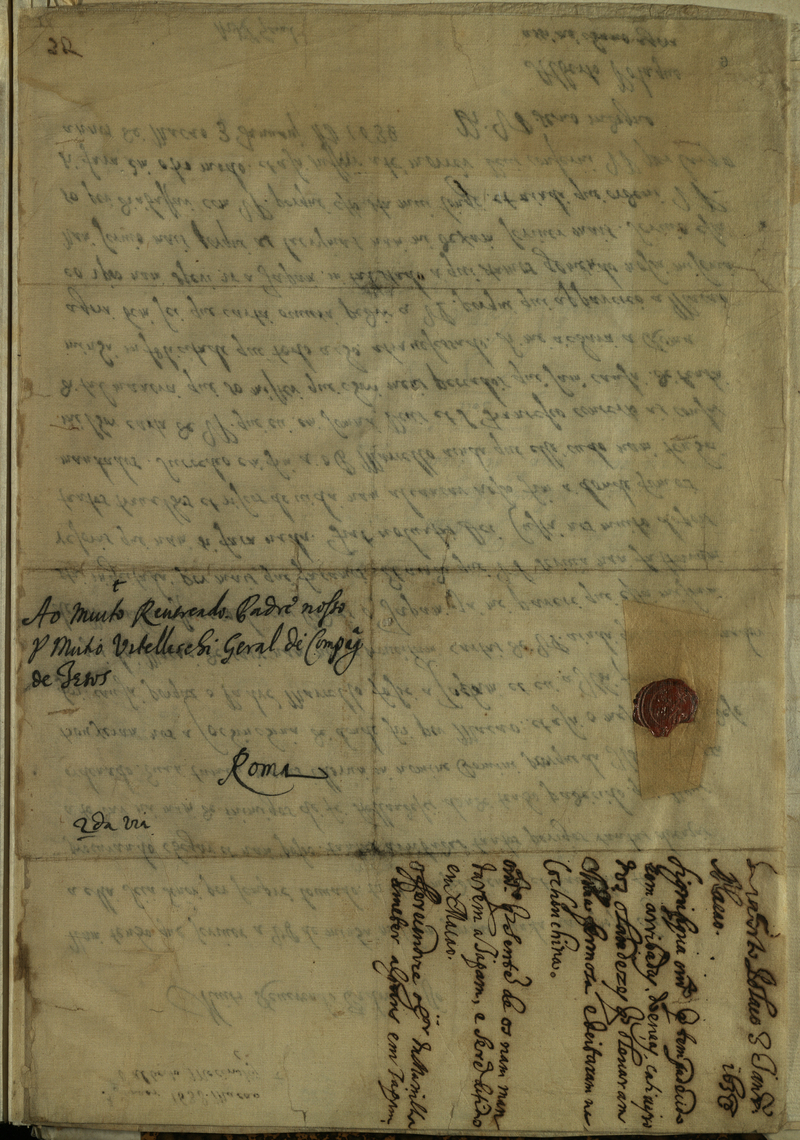

羅馬耶穌會檔案館(Archivum Romanum Societatis Iesu)有收藏14封梅欽斯基寄到羅馬耶穌會的信,在梅欽斯基於1638年1月3日於澳門寫給耶穌會總會長(Superior General of the Society of Jesus)穆齊爾.維特列斯奇(Muzio Vitelleschi, 1563-1645)的信中,他提到了福爾摩沙: 最可敬的神父:

我不必向您描述我的任務,因為我尚未完成它。願天主永受讚美。我遇上了這麼多阻礙和麻煩,一直試圖到達我的目的地,但我辦不到。如此多的海岸,如此多的危險,如此多的疾病,最後我遇上了信仰上的敵人──荷蘭人──並為了我對神的信仰受苦。但是以主之名,我逃離了他們的掌控。他們把我們從福爾摩沙(Fermosa)帶到交趾支那(Cochinchine),然後我從那裡來到澳門。也是因為荷蘭人的緣故,馬塞洛(Marcello)神父(註)Marcello Mastrilli是和梅欽斯基一起從麻六甲去澳門的義大利神父,只是他們坐上不同的船,梅欽斯基所坐的船被荷蘭人攔下了,而馬塞洛坐的船逃脫了。馬塞洛抵達日本後很快就被捕,並受刑而死。

這封用葡萄牙文寫的信以上引用的信件內容,是我用Google翻譯後,再請葡萄牙文的母語使用者協助確認。

另外翁佳音和黃驗合著的

《解碼臺灣史1550-1720》也提到,葡萄牙人將台灣稱為Fermosa,西班牙人稱之為Hermosa,後來荷蘭人用的名字Formosa成為西方世界的定稱(頁40)。

這3本傳記是:

- 卡斯柏.德魯日比茨基(Kasper Drużbicki, 1590-1662)所著的《耶穌會傳教士阿爾伯提.梅欽斯基的生與死,以及日本人對天主教信仰的憎恨,他和其他四名神父在1643年3月23日被殺害》(Vita et Mors Gloriosè Suscepta R.P. Alberti Męcinski, Poloni è Societate Iesu. In odium Sanctae Fidei Catholicae apud Japones una cum aliis quatuor ex eadem Societate Patribus interempti Anno Dńi. M. DC. XXXX III. 23. Martÿ,1661,簡稱《耶穌會傳教士阿爾伯提.梅欽斯基的生與死》),但也有人說本書作者另有其人。

- 拉婓爾.斯克辛涅茨基(Rafał Skrzynecki, 1714-1788)所著的《受尊崇的耶穌會神父及日本殉道者梅欽斯基的一生》(Zywot Wielebnego Xiędza Woyciecha Męcinskiego Societatis Jesu Męczennika Japońskiego z roznych pisarzow przez Xiędza Rafała Skrzyneckiego zebrany, 1781)

- 馬青.切爾明斯基(Marcin Czermiński, 1860-1931)所著的《梅欽斯基神父的一生,也就是為了信仰而在日本殉道》(Życie X. Wojciecha Męcińskiego T. J.: umęczonego za wiarę w Japonii, 1895)

海上霸權鬥爭中,虔誠傳教士交錯的身影

梅欽斯基1635年來到麻六甲時,荷蘭人和葡萄牙/西班牙人正進行激烈的商業競爭。17世紀是海上掠劫和大小衝突/戰爭的時代,在《熱蘭遮城日誌》中,可以看到多筆荷蘭船在海上巡弋、掠劫葡萄牙/西班牙船、沒收船隻和船上物件、阻斷他們貿易的相關紀錄1631年11月20日的《熱蘭遮城日誌》中有記述長官普特曼斯與議會商議,是否應該派2艘快艇去北邊巡捕從日本回來的葡萄牙船,但最後議會認為這樣做風險太高,於是決議:「這些快艇都要留在一起,直到都裝貨完畢,資金也交易完畢,以便關照在這當中可能發生的事。如上所述,在明年2、3月間,現有這些快艇當中的3艘,可以去占巴沿岸巡捕葡萄牙船,在那裡會得到的利益,毫無疑問,一定比去北方巡捕的多。」

在1633年3月23日的日記中,則可以看到荷蘭人掠劫西班牙船的貨物,以及對中國船員的處置:「並決議,昨天由船長Claes Janssen帶進來的那艘戎克船,經詳細盤問該船的船長和舵手之後,他們自己聲稱,他們是於去年,在沒有通行證的情況下航離福州前往雞籠,從雞籠前往馬尼拉,又從馬尼拉乘季風再往雞籠,在那裡裝載訂購的貨物,即那些用西班牙字母標示的貨物,主要的是麵粉、小麥,一些瓷器和其他雜物。由於該戎克船及那些人都是屬於一個西班牙人的,所載的貨物也大部分是西班牙人的,我們的世仇的,因此決定予以沒收,留作公司取得的利益,至於船上那些中國人,都是些窮人,留下來只會使公司增加消費,對公司並無用處,因此決定讓他們帶著他們劫來的東西離開。」

1637年8月2日的《熱蘭遮城日誌》則提到,荷蘭船在攻擊葡萄牙船時會動用武力(大砲):「平底船Duyve號,從占碑滿載著胡椒,已於上個月7月28日抵達澎湖,她曾於同月12日,在占巴(Chiampa)沿海,約在Averella北邊4浬處,遇見一艘葡萄牙船,並已用大砲射擊,但仍被逃脫了。」

以上內容請見江樹生譯註之《熱蘭遮城日誌》,《熱蘭遮城日誌》的內容可以在

台灣日記知識庫線上檢閱(本文引用的《熱蘭遮城日誌》都是來自這個線上知識庫,登入即可使用)。

荷蘭自17世紀初,就想要從葡萄牙人手中爭奪麻六甲,曾嘗試和柔佛蘇丹國(Kesultanan Johor)聯手攻打,但因葡萄牙人從果阿派來援軍而失敗。1635年開始,荷蘭艦隊在麻六甲海峽截斷葡萄牙的貿易,1640年荷蘭和柔佛再次聯手圍攻麻六甲,終於在1641年取得麻六甲。

1636年6月,梅欽斯基坐上一艘葡萄牙商船,要從麻六甲去澳門。和他同行的還有幾位其他神父,分別坐在幾艘不同的船上,這樣每艘船上都會有至少一個神職人員,可以滿足宗教的需要。他們經過了新加坡、柬埔寨,然後在海南島附近被3艘武裝的荷蘭船追趕,其他幾艘船逃掉了,而梅欽斯基乘坐的那艘船則被荷蘭人俘虜。

梅欽斯基在船上遇見一名Gubernator(台灣長官)根據1636年8月5日的《熱蘭遮城日誌》,第五任台灣長官約翰.范.德.勃爾格(荷蘭語:Johan van der Burg,又稱范得堡)確實有從巴達維亞搭船來福爾摩沙接任台灣長官, 並在海南島下方捕獲一條葡萄牙船。

請見:江樹生譯註,《熱蘭遮城日誌》。

長官本來承諾,會讓葡萄牙船上的俘虜去澳門或是西班牙人的城堡,但後來又改變主意,叫他們去一片大草原養牛當時荷蘭東印度公司在台灣確實有在赤崁養牛,在台灣長官普特曼斯於1636年10月7日寫給巴達維亞長官的書信中提到:「剛好,現在我們有繁殖出來的牛,很令人振奮,因為如果沒有這些牛,這項工作就無法推動了。我們已經把82頭牛,以每頭10里爾的價格賣給好幾個人,談好,在一年內付清。公司還保有的牛,包括老、幼的,一共約有351頭,這些是在我們的時代繁殖出來的。」

無法仰賴荷蘭人的幫助,精通醫術的梅欽斯基於是用他在印度學到的民間療法,用草藥給俘虜們治病,治好了許多人,甚至妙手回春,用一種當地人稱為Bě在1661年的傳記中,這個草藥的寫法為Bě,在1781年的傳記是Bèdo,在1895年的傳記是Bé。

我試圖尋找資料,但目前我還是無法判斷這到底是指什麼草藥。這個「當地的稱呼」指的是原住民(西拉雅族)的稱呼,還是來自福建的移民的稱呼?如果梅欽斯基是在印度習得草藥的使用,這表示,這個草藥在印度和台灣都有生長嗎?梅欽斯基用它來治什麼病?目前這一切因為相關線索太少,很難繼續進行研究。但這無疑是個值得研究的有趣議題,希望對此有興趣、具有相關專業知識的研究者能投入研究。

「即使把整個荷蘭都給我,我也不會留下來。」

在福爾摩沙待了6個月後,梅欽斯基終於有機會離開。一艘船從日本回來要去巴達維亞,總督讓俘虜們坐上船,去最近的西班牙人聚落。6天後,梅欽斯基一行人來到交趾支那,他也在那裡上了一艘葡萄牙船(荷蘭船本來打算捕獲這艘船,但沒成功)。梅欽斯基很快就離開交趾支那,去了澳門,他後來得知,中國傳教副省會長陽瑪諾(Emmanuel Diaz,1574-1659)神父曾試圖尋找過他,但沒人想到他竟然會被荷蘭人俘虜到福爾摩沙。 福爾摩沙自然風光,栩栩如生躍然17世紀的記述

在〈福爾摩沙記述〉中,梅欽斯基大量描寫福爾摩沙的自然風光(註)出處:《耶穌會傳教士阿爾伯提.梅欽斯基的生與死》(1661),頁108-112。

他說鹿群是如此之多,遠看不像是森林的野生動物,反而像是家畜。談到福爾摩沙的動物,他說:「駝鹿這種稀有的四足動物到處都是,牠的肉十分美味可口⋯⋯這裡也有各種鳥類。山鶉就像我們的閹雞一樣大。土地十分豐饒,適合所有的作物,不管你撒下什麼種子,都會豐收。」他說在山丘和陽光較為充足的地方,長著肉桂、樟腦、胡椒,還說荷蘭人對金礦、銀礦懷抱著很大的希望,但還沒有探索島嶼深處。

梅欽斯基筆下的「駝鹿」應該是梅花鹿。曾在新港生活的荷蘭牧師干治士(George Candidius, 1597-1647)在〈福爾摩沙島略記〉(Discourse ende cort verhael van't eylant Formosa)中提到,福爾摩沙有「大量的鹿」。

土地肥沃和產肉桂,干治士在〈福爾摩沙島略記〉也有提到;而關於金礦、銀礦的描述,也和干治士所寫請見:甘為霖(英譯)、李雄揮(漢譯)、翁佳音(校訂),

《荷蘭時代的福爾摩沙》(台北:前衛,2020年9月修訂新版三刷),頁28。

就像干治士一樣,梅欽斯基也有描述這裡的居民,說他們「體格強壯,比一般人高,但是動作十分敏捷,可以追趕鹿」、「不穿衣服,不會感到羞恥」。這符合干治士對西拉雅人的描述(「男人通常很高、很粗壯,事實上幾乎是巨人(⋯⋯)他們在夏天時赤身裸體,毫無羞恥感」),也符合陳第在《東番記》中的描述(「足蹋皮厚數分,履荊刺如平地,速不後犇馬」)。 提到居民的房子,梅欽斯基說他們用蘆葦和藨草編織圓型的房屋,房屋之間有許多的小徑,遠看像是一座花園。根據目前所知資料,西拉雅家屋應該是用竹子、泥土和稻草做的,梅欽斯基可能弄錯,或不知道這些植物的名字(註)。他也提到,居民會去一個可以容納數千人的屋子參加他們「壞信仰」的神聖儀式──這應該就是指公廨,干治士也有寫過公廨。 梅欽斯基還提到,頭目的頭飾和其他人不同,是用敵人的頭骨和絲線作成的。而其他人則用稻草、橘子、檸檬和鳥羽做頭飾,用牛毛綁起來。西拉雅人確實會做花環,《諸羅縣志》說台灣原住民「喜插花,或以雉尾及鳥羽插髻垂肩」。至於橘子和檸檬,我猜想是看起來圓圓的圓仔花和雞冠花(雞冠花也有黃色的)(註),被梅欽斯基誤認為水果(水果放在頭上有點重,我覺得不太可能拿來做花環)。 但用敵人的頭骨做頭飾聽起來很不可思議,不太像台灣的原住民。我猜想,這有可能是獸皮帽(用動物獠牙或頭骨,加上人的毛髮和山豬尾巴做成的頭飾),或是梅欽斯基把台灣原住民的頭飾和其他地方的原住民頭飾搞混了。

雖然有些地方寫得不清不楚,甚至可能有荒謬或錯誤之處,但梅欽斯基的〈福爾摩沙記述〉依然十分珍貴。和公事公辦的《熱蘭遮城日誌》或干治士實事求是的〈福爾摩沙島略記〉比起來,梅欽斯基的〈福爾摩沙記述〉很特殊。他的觀察細微,會寫一些看似「無用」的細節,並加入主觀感受。從他的敘述中,甚至可以感受到一種詩意。

這樣的寫作風格和梅欽斯基的背景、經歷及人格特質有關。他不只受過良好教育,遊歷過世界各地──以今天的話來說,他有國際視野,而且對自然環境也有敏銳的感受力。波蘭人很喜歡大自然,也喜歡描寫自然,這在波蘭小說家布魯諾.舒茲(Bruno Schulz)的作品中非常明顯,就連奇幻小說作家安傑.薩普科夫斯基(Andrzej Sapkowski)都會在描寫斬妖除魔之餘,順手寫一下花草。

我也閱讀了梅欽斯基對印度的描述(寫在給姊姊的信中,原文為波蘭文),以下摘錄請見:Wojciech Męciński, “List Wojciecha Męcińskiego Do Siostry Zofii Kurdwanowskiej z Goa, Indie, 20.02.1634”, ed. Stanisław Bodniak, Rocznik Gdański 12 (1938): 204-206.

這裡的一切都是顛倒過來的,在波蘭有的東西在這裡幾乎找不到。食物很奇怪,有著我從來沒看過的水果,到處都是稻田,因為這裡不吃黑麥和小麥,而是吃稻米。這裡有肉桂和黑檀木森林,樹上長著胡椒,看起來就像藜。森林裡有鸚鵡、老虎、猴子還有很大的大象,牠們就像房子一樣大,如果你遇上牠們,那可是很危險的!人們會騎在大象身上,還會用牠們來蓋高塔。⋯⋯在有些地方,人們送給我各式各樣奇怪、色彩繽紛的鳥和鸚鵡,我不需要這些鳥,但這是當地的習俗(!)。我於是收下,然後馬上把牠們放走。海裡有很多奇怪的魚,有一次有人給了我烤牡蠣,而我在一顆牡蠣中找到價值不菲的珍珠,它已經因為火烤而失去光澤了,但十分渾圓。⋯⋯我在這裡只吃米飯、魚、甘蔗和水,因為沒有別的東西喝。這裡很熱,從來都沒有冬天。樹上的葉子從不落下。這裡從不下雪,有時候雨很猛烈。

比對過這兩篇文章關注的主題和文字風格,我認為它們出自同一人之手(描寫印度比較生動活潑,可能是因為寫給姊姊,〈福爾摩沙記述〉是寫給耶穌會的上級梅欽斯基有寄到羅馬耶穌會和波蘭耶穌會,裡面有寫到他在福爾摩沙的經歷,還有描述福爾摩沙風土文化的〈福爾摩沙記述〉(Insulae Formosae descriptio)。

這封信在波蘭的收件人可能是當時耶穌會波蘭省區的省會長(Provincial)安傑.古特特爾(Andrzej Gutteter,1573-1657)神父,這在1781年和1895年耶穌會神父所著的梅欽斯基傳記中都有提到。

有別統治者的「正史」眼光,留下早期福爾摩沙的珍貴見證

對台灣人來說,梅欽斯基的〈福爾摩沙記述〉很珍貴,也很重要,它可以告訴我們在荷蘭治理大員12年後,大員長什麼樣。而且,這不是荷蘭官方的眼光,而是一個不小心被綁到這裡的底層(畢竟是俘虜)外來者的眼光,提供我們荷蘭觀點以外的另一種觀點。

《熱蘭遮城日誌》的原始資料一直存放在海牙的國立中央檔案館,20世紀才有包樂史(Leonard Blussé)、曹永和、江樹生、岩生成一等學者去編撰整理、出版《熱蘭遮城日誌》(後來台灣也出版了江樹生的中譯,可於「台灣日記知識庫」檢閱)。

我想,1661年梅欽斯基的傳記作者應該沒看過《熱蘭遮城日誌》。當時,干治士的〈福爾摩沙島略記〉(1645年初版)及荷蘭東印度公司法國士兵的《東印度旅行記,由一名抵達當地已3年的法國紳士親撰》本書(原文:Relation d'un voyage aux Indes orientales. Par un gentil-homme françois arrivé depuis trois ans. Avec une hydrographie pour l'intelligence dudit voyage)於1645年初版。其中關於福爾摩沙的紀述有收錄在龐維德(Frédéric Laplanche)所著的

《穿越福爾摩沙1630-1930:法國人眼中的台灣印象》(台北:八旗,2021)中,頁35-41。

除此之外,梅欽斯基傳記中有許多細節,是上述資料沒有的。因此我判斷,傳記中關於福爾摩沙的內容,應該來自梅欽斯基本人在當地的見聞。當然我們必須記得,不管看似多真實的記述也可能有錯誤、虛構不實、後人加油添醋的成分。然而我最關心的不是史料是否100%為真(我會盡可能去考證,但也必須承認,很多事無法考證),而是一段歷史如何被重現和訴說,它留下什麼樣的印象給後人,而後人又怎麼去再次重現、詮釋、利用。

除了神學專業領域,波蘭並沒有很多人知道梅欽斯基的事蹟。至於福爾摩沙──應該沒什麼波蘭人從梅欽斯基這邊認識福爾摩沙。因為他的〈福爾摩沙記述〉只存在於1661年的拉丁文版本,在之後的波蘭文版本中都被刪掉了(後來的傳記作者都說:我們不要離題)。這表示福爾摩沙對當時的波蘭人來說可有可無。畢竟,福爾摩沙在梅欽斯基的人生中只是個意外的停留站,他也只是個過客。波蘭人比較關心他在日本殉道的事蹟。於是,這份波蘭最早關於福爾摩沙的描述,就這樣遺失在歷史長河,無人知曉,梅欽斯基和福爾摩沙的關係,也就這樣被漸漸遺忘。

直到19世紀末,福爾摩沙因為中日戰爭變成日本殖民地,梅欽斯基和福爾摩沙的關係又被提起了。1896年,《天主教任務》(Missja Katolickie)雜誌發表了一篇談論福爾摩沙的長文這篇文章的作者正是《梅欽斯基神父的一生,也就是為了信仰而在日本殉道》的作者切爾明斯基神父,他也是這份月刊的編輯(其實月刊刊出的內容,就是他書的摘錄)。1895年出版的這本書,應該是配合時事,就像現在發生什麼時事,出版社就會出一波相關主題的書。

雖然梅欽斯基沒有對後世波蘭人的福爾摩沙印象產生太大影響,但他還是值得我們記得。畢竟,這是來自波蘭的第一個凝視,是波蘭第一份、應該也是歐洲最早的福爾摩沙紀錄之一。梅欽斯基用他的眼睛,見證了17世紀美麗的福爾摩沙。