評論

「想在這世上留下些什麼」,恐怕是很多人都有的心思,在世時呼風喚雨的政治人物更是如此。不過,威權時代的地方政治人物不敢太造次,只在鄉間橋道上留名,權力名望大一點的,則在公共建物上題字署名。然而,「留名」對於左右國家大政者是遠遠不夠的,他們想留下的,是掌控國政的實質影響力。

只要是人終究難免一死,要怎麼避免人亡政息?這就有待「造神」(或者自造,或者他造),讓必死之人得以超越肉身限制而永世長存。所謂的「蔣公銅像」,大約就是如此思維的產物,以鑄造之身取代血肉之軀,不僅近乎永恆還可不斷複製,藉由「蔣公」的多重替身,權力者宣告政權的千秋萬世而且無所不在。

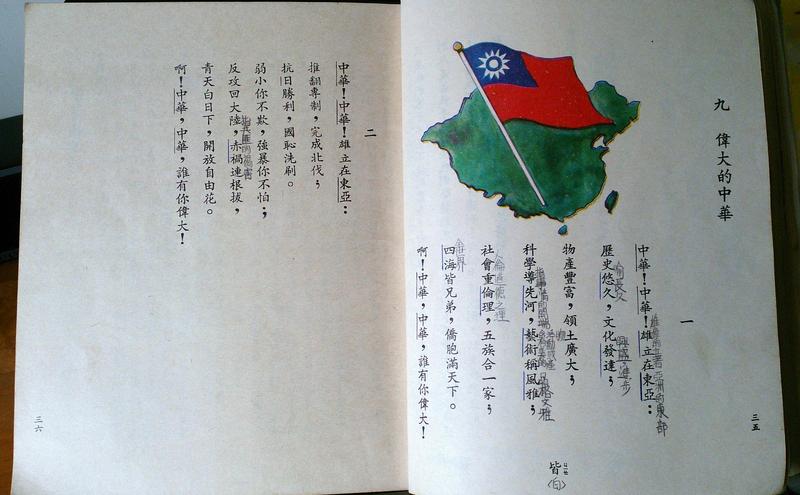

我以前就讀的嘉義高中,就有這麼一座「蔣公銅像」,峨然巍立在學生活動中心(應該是『樹人堂』吧,如果沒記錯的話)前的草坪上,基座上題著「永懷領袖」四個大字。這座鑄造之身,不是蔣介石相貌儼然的半身像,也不是持手杖如慈祥老者般的立像,而是當年著軍裝躍馬中原的歷史定格。當初以這個造型立像,應該是想復現蔣先生的軍戎英姿吧,那個他操著濃重鄉音,以「十萬青年十萬軍」的號召,沸騰年輕熱血的黃金年代。

復刻一個躍馬中原的蔣介石不是難事,但復現那個黃金年代的影響力談何容易。歷史的重複,反倒像是馬克思所說的,第一次出現時是悲劇,而第二次出現就成了鬧劇。

高中時期,我常常一個人閒晃到銅像附近,不過不是去欣賞蔣先生的馬上英姿,也無關乎「有為者亦若是」的衝腦熱血。那高大聳立的黝黑鑄像,在失去「英明領袖」的神話光暈之後,也不過就是一個黑人騎著一匹黑馬。更有趣的是,從低處往上看,那黑人到底是誰像誰,沒人看得分明,倒是那黑馬的巨屌十分搶戲,單單仰望它就足以引發各種下流的少年心事。

除了遐思馬屌,那座「黑人騎黑馬」的銅像,也是我長期鍛鍊超能力的對象。我曾經一度對超能力十分著迷,常常在深夜(因為不可告人)練習用念力移動衛生紙團(沒成功過),也喜歡在昏睡前在雙掌之間「養氣」(我在朦朧間看到過火花)。而當時,那座銅像就是我練習超能力的最大挑戰。每天騎腳踏車經過時,我總會使用最大念力(雙眉間皺褶如疊山)強迫黑人墜馬。即使沒有成功,我也幻想著黑人墜馬後的狼狽姿勢,以及所有大人,特別是教官,在銅像座下倉皇四望、不知所措的荒謬畫面。只要想著那場景,我就忍不住快樂。事後看來,對超能力的渴望似乎是一種救贖,讓我當時被僵固的精神,還保有想像和創造神奇的可能。

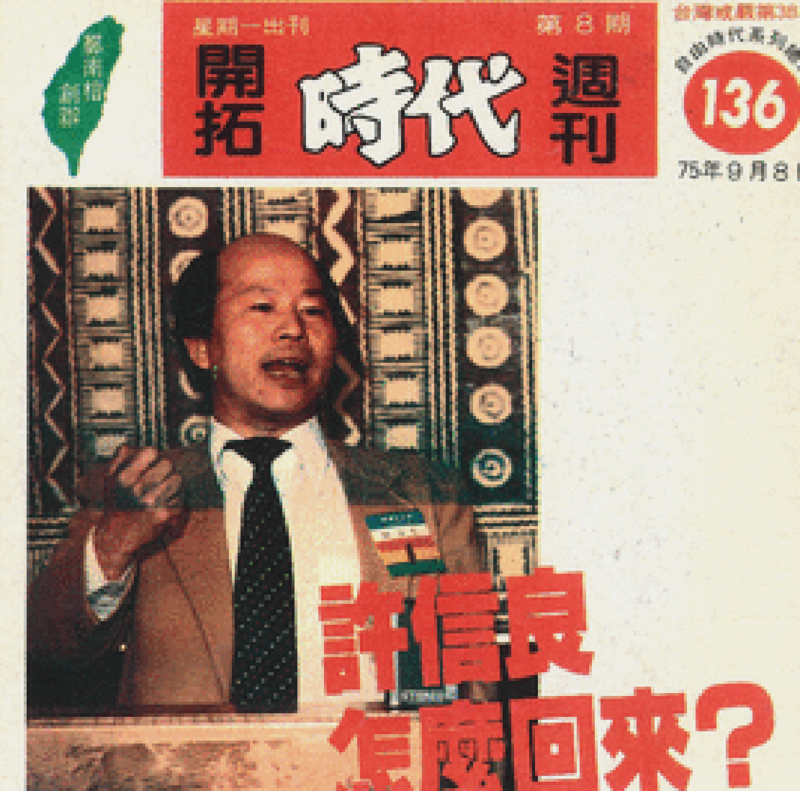

高中畢業很久很久之後,我去電影院看了《行動代號:孫中山》,看導演易智言拼了命拿孫中山的銅像開玩笑。映演過半,我突然明白自己當年的行為或許並不全然荒謬,那些對「蔣公銅像」的意淫遐想,幾乎就是一個無為無能的高中生,對這個體制所能展開的最龐大、最秘密的報復行動。那段「黑人騎黑馬」的記憶,也讓我想起鄭南榕先生焦黑的身軀。在黑暗中,我喫著荒謬喫著眼淚,又哭又笑地經驗著那個我以為早已經離開的戒嚴年代。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。