評論

敢於回憶,才能反省。不過回憶戒嚴,可能很艱難。懵懂,至少是理由之一,因為戒嚴正是為了劃定眼、耳、口、鼻、手、足的施展界線。

這是一張服喪的照片,這輩子到目前為止唯一的一張。不是為至親,而是19歲那一年,大學二年級下學期,在學校宿舍留下的。

和這張照片連結的記憶,是在國父紀念館前長長的人龍,像儀式裡的道具。每個系(也許是每個班級)都排了時間,到國父紀念館去瞻仰蔣公遺容。但是什麼都沒有看到,連棺木都沒看到,只是隔著層層人牆,依序走一圈,遠遠看到國父紀念館的黃色屋頂而已,連前廊都沒踏上。

再往前的記憶,是那一年4月5日大白天,

突然的雷雨交加,天色瞬間昏暗,一副天地同哭的樣子。天有異象!恰好可以用來解釋「偉人」離世?

10月是重要節日貫穿的月份。有國慶日、光復節、蔣公誕辰紀念日。

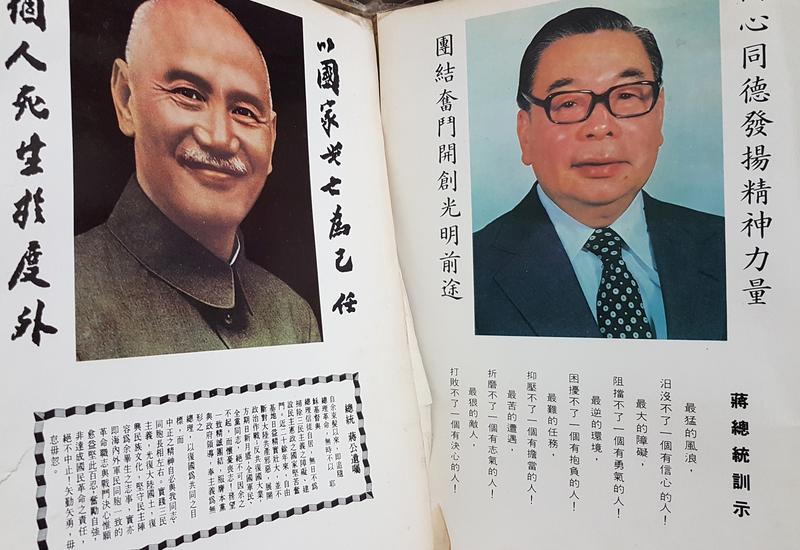

初中三年,年年每到10月,都要參加校際的詩歌朗誦比賽。不過詩歌只有一種:不是從「蔣公!您是民族的救星、革命的導師」開始,就是以「您是民主的燈塔、時代的舵手」結尾,或者倒過來。在那個年代,廣播電台總會放送這樣的抑揚頓挫,因為奪冠的朗誦團體,都要去廣播電台錄音。

蔣中正的過世,讓這些儀式開始成為過去。

一直到整個大學時代,《中央日報》始終是第一大報,台北車站前中央日報大樓,經常是相約碰面的地點。到了研究所時代,逐漸地,當時的《中國時報》成為支持民主開放的媒體,看《中央日報》的習慣,漸漸轉向。

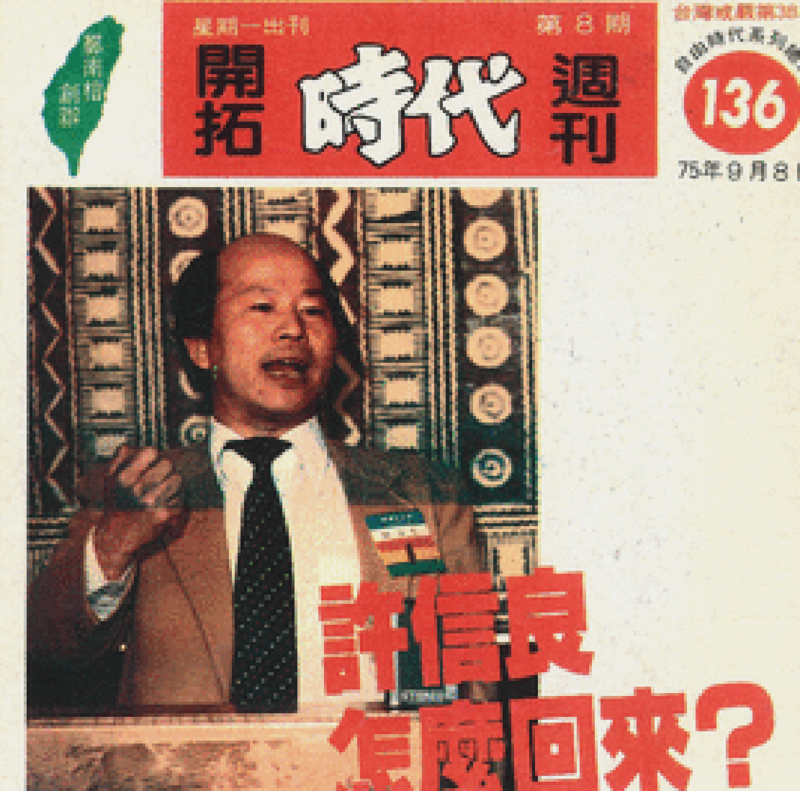

1978年中央增額民代選舉吸引新一代黨外人士投入的消息、所謂黨外人士和助選團的消息等等政治新聞,比較可以在《中國時報》上面看到。而且所謂的黨外人士,還有著並不令人「害怕」的面貌,他們的言論縱使不是全部,倒也有局部真實呈現的機會。

1978年12月16日中美斷交,導致選舉活動停止。反對停止選舉活動的言論、反制這種言論的活動,多多少少可以在媒體上看到,而《中國時報》的報導,相對地豐富一些。「美麗島雜誌社」的成立、「疾風雜誌社」的成立,看起來只是不同意見、不同立場的較勁。

一年後的世界人權日,美麗島雜誌社在高雄的人權活動,縱使還是有警總是否許可的拉扯報導,看起來不過就是一場遊行。當天晚上從新聞報導,只知道發生衝突事件。第2天的《中國時報》報導中,縱使有鎮暴部隊、群眾衝突、有人被抓的消息,基本上還只是比較激烈的群眾運動而已。

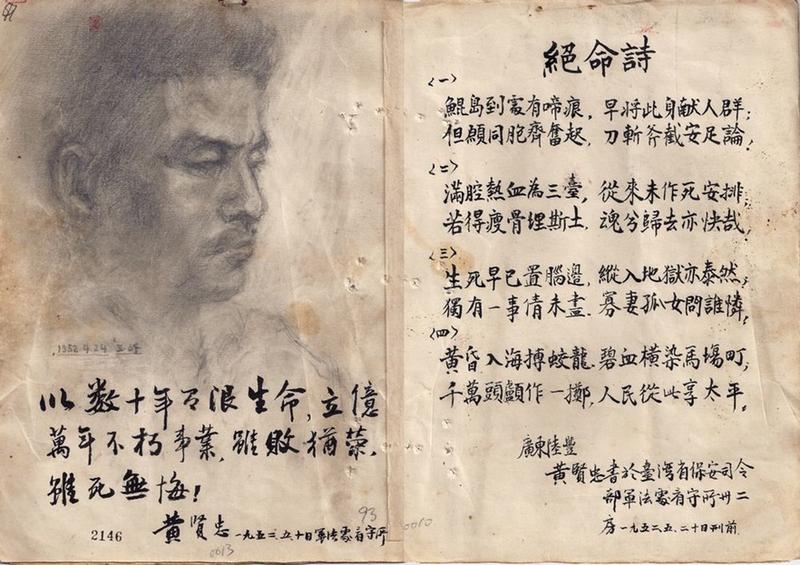

但是到了第3天,《中國時報》的報導完全翻轉,遊行群眾已經變成持有武器的暴徒,帶頭的人已經變成叛亂犯,整個報紙的版面,一片漆黑。就是那一片漆黑,說明了是與非。

那些日子正是碩士論文最後衝刺的階段,但是根本不能專心,每天都要看完不那麼相信的報導,才能開始趕論文。

一直到軍事大審開始,報紙版面才又逐漸明亮起來。軍事大審期間,《中國時報》完整的言詞辯論紀錄,總讓人看得淚流滿面。就這樣經常淚流滿面地完成碩士論文。

1980年年底,中央增額民代選舉恢復,第一次行使投票權。雖然那第一張選票投得很清醒,但是對於身陷囹圄的「叛亂犯」,內心其實有些怨懟。為什麼那麼不小心?一條漸露曙光的民主開放之路,竟這樣中途崩毀。

帶著那麼點怨懟出國留學,學成返國時,是否應該解嚴,已經是言論市場上經常的話題。甚至在專任教職的第一個月,系主任就安排軍中廣播電台來訪問,問題就是:應該開放黨禁與否?

在毫無準備的情況下,這樣回答:國民黨老是說,在大陸上因為小黨林立,以致失去政權,但是國民黨自己也承認,之所以失去政權,因為當年諸多腐敗現象。難道國民黨還是那個在大陸時期的國民黨?在台灣幾十年,還是沒有長進?國民黨不是認為自己在台灣勵精圖治,把台灣建設得很好嗎?那麼哪裡需要害怕小黨競爭?如果國民黨對自己在台灣的政績有自信,就不要杯弓蛇影,自己嚇自己。

是的,即使尚未解嚴,站上講台講課的那一刻起,也只能說自己真正想的話,不能說自己不相信的話。這無關乎小不小心,而關乎良知。良知過得去的,才能說出口;良知過不去的,就是得站出來反對。從前的怨懟,顯得幼稚。

一年之後,1987年7月15日戒嚴令解除。戒嚴令是解除了,但是長達38年2個月的桎梏,留下多少畫地自限的自我禁錮!

解嚴至今,已經過了30年,那被劃上界線的眼、耳、口、鼻、手、足,看起來依舊陷在懵懂之中,此所以轉型正義的步履,依舊蹣跚!

(閱讀英文版,請點:Life Under Martial Law: It Was Suddenly Over, But Then What?。)

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。