評論

有一種陌生的疼痛感,在胸腹之間輾轉。持續了幾天,不知如何是好。我喃喃向朋友抱怨,他要我指出疼痛的位置,我摸了摸胸口。「啊,你胃痛啦。」不可能吧,我有一副鐵胃。「你有什麼stress嗎?」

那時,我被警備總部起訴。依《陸海空軍刑法》第92條構造謠言罪,可處5年以下有期徒刑。胃痛,不是因為褲子太緊。我的身體洩露了心中的害怕。

消息見報那天,許天賢牧師立刻趕來家裡。他是美麗島事件的受難者,在教堂主持聖誕禮拜時,從講壇上被強行帶走,坐了6年牢。牧師為我們一家人祝禱,要我們堅定意志不怕為義受迫害。家人安靜地聽著,除了苦笑,沒有流露太多情緒。大概都知道走這條路,遲早會遇到這種事吧。

只有我的胃很誠實。

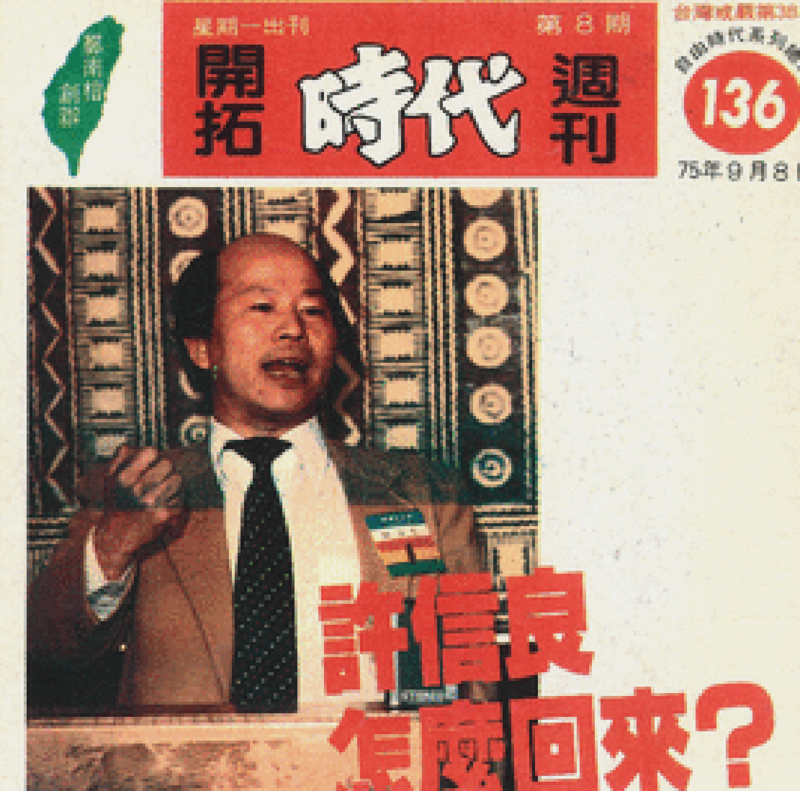

1986年9月8日第136期的《自由時代》雜誌,刊登一篇來自澎湖的消息。韋恩颱風來襲期間,有艘運兵艦沈了,漁民撈到幾具屍體。軍方否認此事,並且執意興訟。那時鄭南榕正因違反《公職人員選舉罷免法》一案坐牢,葉菊蘭女士掛名發行人,我代理總編輯。2名被告,一起出庭。

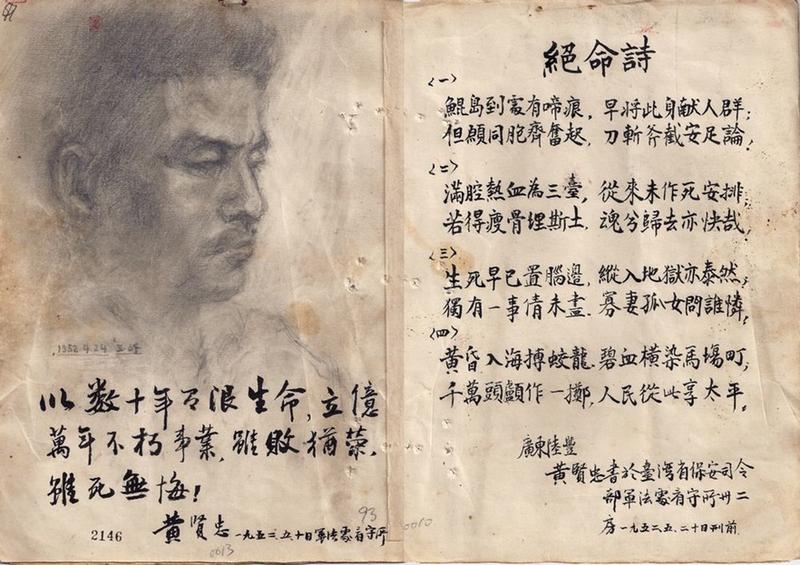

戒嚴時代,從事政治抵抗運動,坐牢像某種「轉大人」的儀式。彷彿是苦杯,又有幾分光榮。於是牧師來安慰,律師來幫忙,都帶著司空見慣的從容。

律師共3人,為我們2名被告義務辯護。第一次出庭,3位律師都到了。還沒開庭,李勝雄律師,也是義光教會的長老,突然走過來說,不好意思,我還有另一個庭要開,先走了。他看我的眼光,流露出某種莫逆於心的意味。反正法庭只是作秀,而我們不怕喝下那只苦杯。我回給他的眼光,也很知趣。

第二位律師是菊蘭和南榕的輔大同學洪貴參。他只略略說了幾句。言下之意似乎是多說無益,不如光棍一點。第三位律師站起來,拿著一份註記滿滿的起訴書,很認真地,開始逐字逐句的「辯駁」起來。

他是剛從「蓬萊島案」出獄的陳水扁律師。那天稍早,我才聽他說,他穿了全新的律師袍,出獄後第一次出庭辯護。他那力透紙背的字跡,我很早前就認識了。

2個被告也都做了陳述。我說,責任由總編輯承擔,與葉女士無關。菊蘭則說,責任由發行人承擔,和總編無關。我心想,2個人明明忐忑不安,卻要充好漢。萬一法官不買帳,把我們通通關起來,就不妙了。

我們還請求法庭去調查有利的證據呢。之前消息來源說,中廣曾經播出那則海軍沈船的新聞。於是我們請法庭去中廣調錄音。

其實我並不抱任何希望。畢竟中廣是迫害者的「附隨組織」。令人驚訝的是,再開庭時,法官說他去調錄音帶,中廣也回覆了。中廣表示那則錄音超過保存期限,洗掉了,但是他們確認曾經播過。法官說了之後,我拉一下阿扁的袖子,請他再敲定這個證詞。法官倒沒有多說什麼。

後來我回想法官那種淡漠的態度,有點像是說,阿扁啊,隨你說個痛快吧,案子反正就要結了。後來我一直想,法官是不是已經知情了呢?

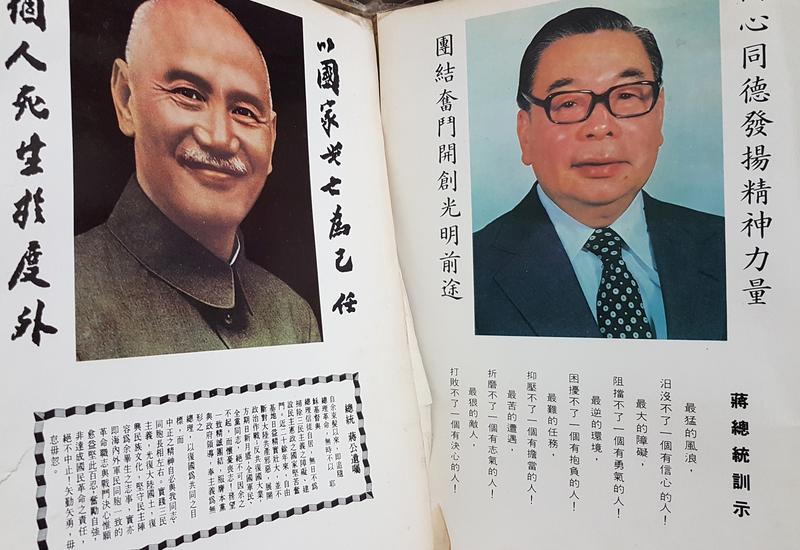

他是不是已經得到通知,或暗示呢?開庭的2個月前,蔣經國曾向《華盛頓郵報》表示,不久就要解除戒嚴。之後,平民不受軍法管轄,這個案子在解嚴後就不能成立了。庭上法官淡淡地聽著阿扁滔滔不絕,心平氣和地退庭。

隔年7月15日,解除戒嚴。比起所有的台灣人,菊蘭和我應該是特別有感吧。我一定鬆了一大口氣,胃不痛了。不用再擔心坐牢。

我不相信英雄,他們不是建立民主國家不可或缺的人物。

民主國家是由普通人當家作主。平凡的,軟弱的,能力有限的普通人,才是我們最日常的面目。我很慶幸解除戒嚴使我免於試煉。7月15日那天,心頭的軛被舉起,我更加深刻地體會到自由的滋味。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。