「普丁和習近平兩人走的道路不同,目標也不同。普丁的目標是恢復俄羅斯的強權地位,戰爭是他達成目標的工具⋯⋯中國的目標是與美國平起平坐、甚至超越美國,俄國在這樣的兩極格局沒有同等的位置。」

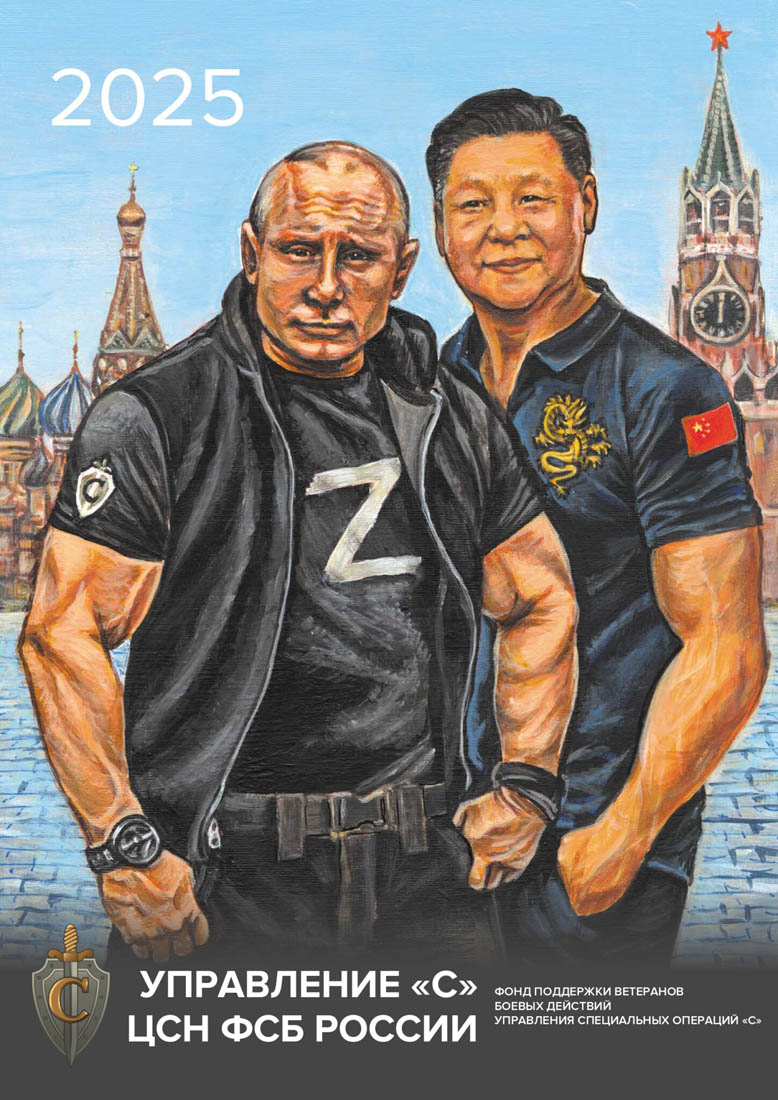

2022年2月24日,習近平與普丁(Vladimir Putin)聯合聲明中俄「友好沒有止境、合作沒有禁區」後不到一個月,普丁即下令出兵烏克蘭。3年來,中國不僅成了俄國能源最大買家,也供應俄國生產軍火的設備和零組件,兩國在貿易、外交、軍事、宣傳的合作大幅升級,受到世人關注。今年(2025)5月,習近平將到莫斯科出席二戰勝利80週年活動,9月普丁也將到北京參加紀念抗戰勝利的閱兵儀式,凸顯兩國親密關係。

不過,中俄邊境長達4,000多公里,回顧兩國交往史,不乏反目成仇的例子。中國網路上一篇題為「勿忘國恥」的文章,批評19世紀下半帝俄對中國土地的「強取豪奪」,反映長久以來的官方立場。不久前,我國總統賴清德也掀開掩蔽的歷史創傷,指出中國要併吞台灣,不是為了領土完整,如果是的話,應該拿回《璦琿條約》 割讓給俄羅斯的土地,引起國際熱議。

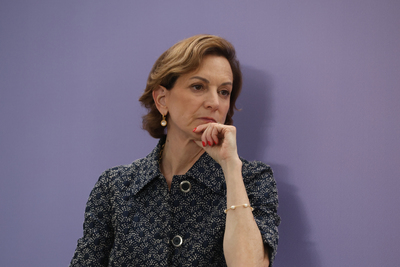

在德國波鴻魯爾大學(Ruhr University Bochum)教授東歐史的吳若痕(Sören Urbansky),是西方少數同時專精中國和俄羅斯歷史的學者。他記錄中俄邊境人文歷史的著作《中俄邊境大河黑龍江:被世界忽略的地緣政治與文化糾葛》,日前在台灣出版,他因此受邀參加台北國際書展,進行多場演講。

今年年初,他出版另一本談中俄關係的新書《中國與俄羅斯:漫長關係的短篇故事》(China und Russland:Kurze Geschichte einer langen Beziehung,暫譯),3月在柏林舉行的新書發表會吸引上百人與會,現場聽眾頻頻發問,可見俄侵烏戰爭以來,中俄關係在歐洲受到的重視。

吳若痕接受《報導者》特約主筆林育立專訪時,回顧中俄來往400年的歷史,指出習近平與普丁因「削弱西方」的共同目標而結盟,但兩人對國際秩序的想像其實不同,兩國也沒有真正擺脫歷史包袱。

比較烏克蘭和台灣的處境,吳若痕指出,普丁因烏克蘭民主動搖他的統治基礎而出兵,台灣的民主也對中共執政合法性帶來挑戰;習近平與普丁一樣,追求歷史定位,把統一當作一生目標,步步進逼的軍演確實讓人憂心。以下是專訪紀要:

報導者(以下簡稱報):2022年2月,俄羅斯全面侵略烏克蘭,這場二戰以來歐洲規模最大的戰爭至今逾3年,絲毫沒有停火跡象。據你觀察,普丁準備出兵很久了嗎?他以歷史為由,強調烏克蘭是俄羅斯不可分割的一部分,這樣的論述台灣人聽來很熟悉。你認為他出兵的真正動機是什麼?

吳若痕(以下簡稱吳):俄國民眾愛看電視,戰爭爆發前幾年,電視談話節目即充滿仇恨烏克蘭的言論。出兵前,俄羅斯透過大使館寄一篇署名普丁的文章給全德國的歷史系教授,聲稱烏克蘭沒有存在的權利,暗示我們要這樣教,可見他已有所準備。

普丁說過一句名言:蘇聯解體是20世紀最大的地緣政治災難。對他來說,烏克蘭是恢復過去榮光最關鍵的一塊拼圖,因為烏克蘭是蘇聯失去的領土當中最重要的國家,歷史、文化、語言、經濟、人民與俄國關係也最密切,從帝俄到蘇聯都視基輔為俄羅斯文明的搖籃。他知道自己生命有限,想在歷史課本上留名,完成帝國統一,一舉推翻二戰以來的國際秩序。

普丁稱受北約東擴威脅因此出兵只是藉口;戰爭爆發後,瑞典和芬蘭加入北約,為了攻打烏克蘭,俄國將部隊從邊界撤走,兩者都沒有讓俄羅斯更安全。

報:許多台灣人認為,台灣處境與烏克蘭類似,身為精通中國和俄羅斯史的專家,你如何看台灣近來受到的武力威脅?

吳:中國對台的政治宣傳愈來愈具攻擊性,環繞台灣的軍演也變得頻繁,步步進逼確實讓人憂心。不過,台灣跟烏克蘭的情況不一樣,台灣是一座島嶼,烏克蘭位於歐洲大陸,台灣的軍事準備比烏克蘭好;而且中國經濟與全球緊密結合,對習近平來說,出兵台灣的風險遠比普丁大。

另一方面,習近平與普丁一樣,自知生命有限,把統一當作一生目標,光這點就令人不安。習近平執政後,毀掉任期制和黨內的制衡機制,毛澤東以降就他權力最大,權力集中會讓統治者在乎自己的歷史定位。

俄羅斯與中國的政治體制不同,中國有一定程度的集體領導,相較之下普丁比較孤單。普丁把自己的政治生命與侵略烏克蘭的結果綁在一起,如果戰敗只有下台一條路可走,不是進監獄就是死亡,所以他賭注很大。

報:2013年年底烏克蘭迸發廣場起義,示威民眾於隔年2月推翻親俄貪汙的總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)後,普丁出兵併吞克里米亞半島和入侵烏東,揭開俄烏戰爭的序幕,嚴格說這場戰爭持續到現在已經11年了。有一種說法是普丁受烏克蘭民主的威脅而出兵,你怎麼看?

吳:從2003年喬治亞的玫瑰革命、次年烏克蘭的橘色革命、到2012年莫斯科的反政府大示威,在蘇聯解體後獨立的新國家和俄羅斯出現一連串由下而上的民主運動,震驚克里姆林宮。照俄國的講法,喬治亞、烏克蘭等14個後蘇聯國家是所謂的「近鄰」(ближнее зарубежье,near abroad),俄國有必要影響其輿論和選舉、甚至不惜動用武力對付親西方勢力,以免家門口出現讓人民嚮往的民主運動,動搖自己的體制,這是普丁先後出兵喬治亞和烏克蘭的真正原因。

中國的情況也類似。香港爆發雨傘革命和反送中運動後,北京決定不理會中英聯合聲明,放棄「一國兩制」,強力鎮壓港人的自由和權利。中國對新聞和網路的管制遠比俄羅斯嚴密,資訊真空的情況比俄羅斯嚴重許多,即便如此中國對台灣的民主還是感到害怕。台灣之於習近平,一如烏克蘭之於普丁,台灣活潑的民主對中共執政的合法性帶來挑戰。

報:由於《中俄邊境大河黑龍江》的出版,你受邀參加台北書展,針對中俄關係發表演講,你對這個相對冷門的題目為何充滿熱情?

吳:高中畢業後,我到莫斯科服替代役,在人權團體「紀念」(Memorial)工作,負責陪伴史達林時期的政治受難者,因而認識哈爾濱出生的俄羅斯人,對他們的故事產生興趣。當時,我也經香港第一次去中國,從此下定決心研究中國。在德國讀歷史系時,我曾到哈爾濱學中文,畢業後又到哈爾濱做研究。

當年我純粹出於興趣研究中國和俄羅斯,根本沒想到中俄關係現在會受到這麼大的關注。

報:俄國入侵烏克蘭後,中俄強化「全面戰略協作夥伴關係」,政治和軍事交流密切,今年5月習近平將到莫斯科出席二戰勝利日活動。不過,讀你的書,可以看到中俄交往過程並非一帆風順,那些事件深刻影響雙邊關係、留在兩國人民的記憶中?

吳:俄羅斯與中國來往的歷史超過400年,可說相當漫長,滿清1689年與帝俄簽的《尼布楚條約》是中國第一次與歐洲國家簽訂條約。兩國雖然是鄰居,語言、文化、信仰完全不同,彼此社會的距離很遙遠,關係時好時壞。19世紀中,雙邊關係開始失衡,在與中國簽署《璦琿條約》和《北京條約》後,俄國併吞了黑龍江以北、烏蘇里江以東的大片土地。

19世紀末,俄羅斯以義和團運動為由,在海蘭泡和江東六十四屯屠殺數千名中國人,史稱「庚子俄難」。我到黑龍江省黑河市參觀「璦琿歷史陳列館」,看到展覽文字稱沙皇俄國「偷走」中國領土,生動陳列小孩被殺死的蠟像和屠殺的立體透視模型。這座博物館經常有中小學帶隊參觀,但不讓俄羅斯人進去,只有中國人及俄國人以外的外國人能參觀──可見中國對歷史的選擇性記憶,或者不想刺激住在邊境地區的俄國人。

1969年,中蘇交惡多年後,爆發珍寶島事件,造成雙方數百名士兵死亡,衝突擴大一度瀕臨核戰邊緣。北京中止與蘇聯的友好關係後,開始與美國走近,中華人民共和國得以進入聯合國,取代台灣拿下聯合國安理會席位。

中國視割地為「百年國恥」,卻絕口不提滿清當年也是帝國、也用武力對付邊疆民族。幾年前,俄國官方還大張旗鼓慶祝《璦琿條約》簽署。現在中俄避談過去的仇怨,因為兩國在地緣政治和經濟上互惠互利,與伊朗、北韓等獨裁國家結盟對抗民主國家。

報:根據智庫「歐洲外交關係協會」(ECFR)1月公布的跨國民調,77%俄羅斯民眾相信,20年內中國將超越美國成為第一強國,比例僅次於中國民眾的81%,似乎俄羅斯社會對中國的觀感相對正面。在俄羅斯入侵烏克蘭滿3週年的日子,習近平與普丁互通電話,稱中俄是「搬不走的好鄰居」、「患難與共的真朋友」。可是,你在書中對兩國迴避歷史瘡疤有細膩描述,例如布拉戈維申斯克(Благове́щенск,海蘭泡)的博物館對屠殺避而不談,難道歷史包袱不會影響兩國關係、造成猜忌?

吳:俄羅斯社會對中國的觀感確實轉為正面,原因是1990年代到俄國的中國人,主要是找工作、相對貧窮的農民、小販、建築工人,這是俄國當時一般對中國人的印象;可是到了2014年、俄國併吞克里米亞半島後,盧布大貶,中國人開始喜歡到俄國旅遊,加上中國人變得富有,近年俄國人碰到的中國人多是穿得好、帶高級手機、相對富裕的中產階級。

此外,俄國官媒也改變宣傳口徑,由負面轉為正面,稱中國是俄國的盟邦和友人,普丁稱習近平是「親愛的朋友」,中國形象大為改善。

不過,在中俄來往歷史上,經常有互相承諾無條件友誼、後來卻翻臉的例子,舉例來說,1950年代雙方都強調關係有多好,後來還是鬧翻。民調沒有揭露的是彼此的保留和猜忌,例如許多俄國人擔心遠東被中國移民控制。俄國人對中國人有種族主義傾向、即所謂的「黃禍」,20世紀初特別嚴重,1990年代又重燃。2000年前後,我在俄羅斯地方電視台看到警察驅趕中國市集,稱中國人是「蟑螂」,當然這樣的說法今天聽不到了。

表面上關係密切,容易讓人忽視檯面下的暗潮洶湧和歷史包袱,只要符合政治需要,衝突隨時可能再發生。從中國觀點來看,在遠東失去的領土約100萬平方公里,面積相當於德國和法國的總和,比起來台灣的面積只有綠豆一點大,現在不談不代表以後不會談。

報:自從俄國出兵烏克蘭以來,中俄關係成為全球焦點。俄羅斯從中國取得生產軍火用的原物料和機器,繞過西方制裁,戰爭得以持續到現在。中國對外宣傳也採納俄國立場,始終用「烏克蘭危機」描述這場戰爭,不願譴責俄國對烏克蘭主權的侵犯,還將戰爭歸咎於北約擴張。你如何評價兩國關係的變化?

吳:俄羅斯經濟仰賴化石能源的出口,歐洲對俄國的制裁導致普丁更依賴習近平,中國成了俄國能源的最大客戶,因此有俄國淪為中國「便宜加油站」的說法。

當然,中國不像德國當年這麼愚蠢,試圖將能源來源多角化。2014年5月,俄羅斯併吞克里米亞後,中俄東線天然氣管道第一期、即「西伯利亞力量(Power of Siberia)一號」在談判多年後終於簽約。普丁當然期待興建經蒙古的西伯利亞力量二號,中國卻遲遲沒點頭,原因可能是條件太差,也可能是中國不願過度依賴俄國。

中俄共同目標是削弱西方,結盟對彼此都有好處,但不是像美國與歐洲、日本、台灣的價值共同體。中俄沒有像《北大西洋公約》第5條那樣一國遭攻擊視同全部成員遭攻擊的約定,不應該用「盟國」來描述。從去年兩國建交75週年的聯合聲明來看,在涉及台灣的部分完全照中國的說法,烏克蘭部分卻用字模糊,可見彼此關係的不對等。

不久前,我在北京聽黨史學者演講,他從中共1921年在上海成立直接跳到蘇聯解體,可見後者是理解中共意識形態的關鍵。中共牢記蘇聯解體的教訓,不願犯同樣錯誤,直到今天任何反對種子還在萌芽階段就要扼殺,在政治上不可能走向開放。

報:2022年年初,習近平與普丁聲明中俄「友好沒有止境」,不到一個月普丁下令入侵烏克蘭。你認為普丁在出兵前有先通知習近平嗎?

吳:這點我們不知道,不過西方情報單位早已警告普丁的野心。從中國在烏克蘭撤僑的混亂情況來看,戰爭影響規模之大,應該是出乎北京的意料。

中國糧食對外依存度高,很需要糧食生產大國烏克蘭。烏克蘭是「一帶一路」在歐洲的重要據點,中國打算租用烏克蘭耕地50年之久,兩國在2013年差一點簽農業協定。對北京來說,烏克蘭屬俄羅斯或加入歐盟都不符合中國利益,最好是夾在歐俄之間,國力弱,中國才能予取予求。

中國花了不少時間,才摸索出對戰爭的立場,發現「親俄中立」這條路可繼續走下去──畢竟俄國因為戰爭國力變弱,西方軍力也被烏克蘭牽制,對中國特別有利。戰爭拖愈久,俄國就愈聽話,西方內耗也更嚴重;戰爭早結束,不符合北京的利益。

報:由於對外貿易遭歐美孤立,中國成了俄羅斯第一大貿易夥伴,俄羅斯也因此加深對中國的依賴,不少觀察家指出,俄羅斯地位從「老大哥」淪為中國的「小老弟」。

吳:3年前,普丁發起所謂的「特別軍事行動」,原本打算在3天內拿下基輔,速戰速決,一舉推翻烏克蘭政府成為歐洲強權。當時很多人沒注意,他其實也想藉機解決俄中關係不平衡的問題,看來事與願違,天秤大幅向中國傾斜。

俄國與中國在中亞原本有君子之約,中國可擴大經濟影響力,在軍事上俄保有主導權,不過最近情勢開始扭轉。中亞五國裡最貧窮的塔吉克,由於緊鄰新疆和阿富汗,在地緣政治對中國最重要,中國在當地設立軍事據點,未來還可能擴大。由於沒有籌碼,俄羅斯不敢吭聲,可見雙方關係的失衡。

北極的局勢也值得關注:中國自稱是「近北極國家」,兩國對北極資源的爭奪也是可能的衝突點。

報:你在書中沿著黑龍江流域從西到東沿路探訪,最後到了俄羅斯遠東最大城海參崴;這城中文原意是盛產海參的海灣,俄文符拉迪沃斯托克(Владивосто́k)本意卻是「征服東方」,可見俄國對拿下這座原屬中國港口的驕傲。2年前,俄國開始允許中國使用海參崴港,這件事有什麼象徵意義?

吳:海參崴戰略地位重要,蘇聯時代是門禁森嚴的軍港,解體後俄羅斯也牢牢抓住控制權,沒有妥協餘地。俄烏戰爭爆發後一年,俄國對中國開放海參崴港,方便沒有出海口的東北借道,普丁的讓步顯示中國的談判籌碼愈來愈多。

從軍事角度來看,中國在全球各地經營港口,經常帶有戰略和軍事目的。海參崴的情況目前不清楚,不過我可以想像韓國、日本等鄰近國家對這樣的發展相當不安。

報:2023年3月、俄烏戰爭爆發一年後,習近平到莫斯科拜訪他的「老朋友」,受到全球矚目;臨走前,習近平對普丁說「百年變局,我們共同來推動」,普丁也點頭同意。你如何解讀這句話?難道兩人想聯手推翻現有國際秩序?

吳:俄羅斯2014年開始對烏克蘭發動戰爭,試圖改變國際秩序;相較之下中國仍從世貿等國際組織得利,目前無意推翻現有秩序。

不過,普丁和習近平兩人走的道路不同,目標也不同。普丁的目標是恢復俄羅斯的強權地位,戰爭是他達成目標的工具。兩人都追求所謂的多極世界新秩序,但兩人的想像其實不同。多極理論上應該至少有三極,但中國的目標是與美國平起平坐、甚至超越美國,俄國在這樣的兩極格局沒有同等的位置,可見中俄目標互斥,遲早會發生衝突。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。