2022年2月24日,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)發起侵烏戰爭;4天後,俄羅斯最重要人權團體「紀念」(Memorial)被最高法院宣告強制解散──這個致力於記錄史達林時代大規模政治迫害的組織,一直被國際社會公認是俄國的良心。《報導者》越洋專訪「紀念」成員,剖析關於一個國家黑暗史的追尋軌跡,在普丁政權全面控制歷史詮釋之下,過去的記憶如同幽魂,仍徘徊在眼前的殘酷戰場。

(編按:本篇專訪出刊半年後,2022年10月7日,諾貝爾和平獎頒給白羅斯人權運動者畢亞利亞茨基 [Ales Bialiatski] 、烏克蘭公民自由中心 [Center for Civil Liberties] ,以及「紀念」。)

「很多事情尚未明朗,得等待更多法院資訊,來決定要怎麼做。現在是不穩定的動亂時期,仍不確定『紀念』的未來何去何從。」

電腦視訊螢幕的另一頭,莫斯科春天明亮的陽光照進幽暗室內,灑在尼基塔・洛馬金(Nikita Lomakin)疲憊的臉上,並照亮背後成排疊起的紙箱,幾乎快要高到天花板,每一箱側面都貼上暫時歸檔分類的紙條,裡頭存放的,是俄羅斯歷史上最黑暗的一段記憶:前蘇聯最高領導人史達林(Joseph Stalin)時代遭受政治迫害者遺留下來的信件與各種私人物品。

- 紀念國際(Memorial International),其目的是記錄蘇聯犯下的危害人類罪(Crimes Against Humanity),特別是在史達林時代。2016年,紀念國際被俄國政府宣告列入外國代理人名單。

- 紀念人權中心(Memorial Human Rights Centre),其重點是保護人權,特別是在現代俄羅斯及其周邊的衝突地區。2014年,紀念人權中心被俄國政府宣告列入外國代理人名單。

「法院判決說組織要被『清算』,但沒有具體說明檔案是否要被沒收,以及圖書館與博物館物件怎麼處理,這讓我們保有一絲希望,持續進行工作,」洛馬金表示。

「紀念」在莫斯科擁有一棟大樓,裡頭包含了歷年收藏的檔案、博物館、圖書館以及員工辦公室。這段時間裡,洛馬金和檔案部門的同事拼命把檔案裝箱搶救出來,分散存放到幾間私人公寓內,以確保檔案的安全,洛馬金接受《報導者》越洋採訪的所在,就是其中一處。此前「紀念」在俄國國內已有50多個分部,洛馬金工作的檔案部門全國共有30人。

「在我所成長的俄國自由派社會背景中,『紀念』的聲譽卓著,當年對我而言是個夢幻般的工作,現在則相反,大家認為很危險、不值得尊崇;我在2012年加入的動機,還因為過往所學是中世紀歷史,很大程度要靠想像的世界,在個人層面並不會有感,但當處理的是祖父母那一輩的世界,就很不同。每份檔案,都能看到後面的人。我並非情緒化之人,但時常因為某封信或某個物件而有深深觸動。」

洛馬金負責的是檔案的蒐集與建檔等工作。讓他印象很深刻的,是一份關於東方勞工(ostarbeiter)的檔案。「東方勞工」專指稱二戰時被德軍從烏克蘭與前蘇聯西部村落抓走,送到德國強制工作的的平民,他們在戰後回國,由於被蘇聯官方懷疑有通敵嫌疑,在社會中長期被歧視,甚至又被送入國內勞改營。有一個從德國被遣返回來的家庭,母親害怕被貼上「通敵者」標籤,長期向孩子隱瞞自己其實是德裔的身分,直到多年後,洛馬金從手邊的德文檔案,才拼湊出連這個家族後代也完全不知道的身世。

「那段歷史不到100年,卻仍隱藏很多不為人知的事物。語言與家族記憶在兩個世代間,可能就會消失,這不是關於『遺忘』的過程,而是根本『未知』。身為檔案工作者,我在建立一種記憶的結構,以抵抗來自國家與社會的壓力。」

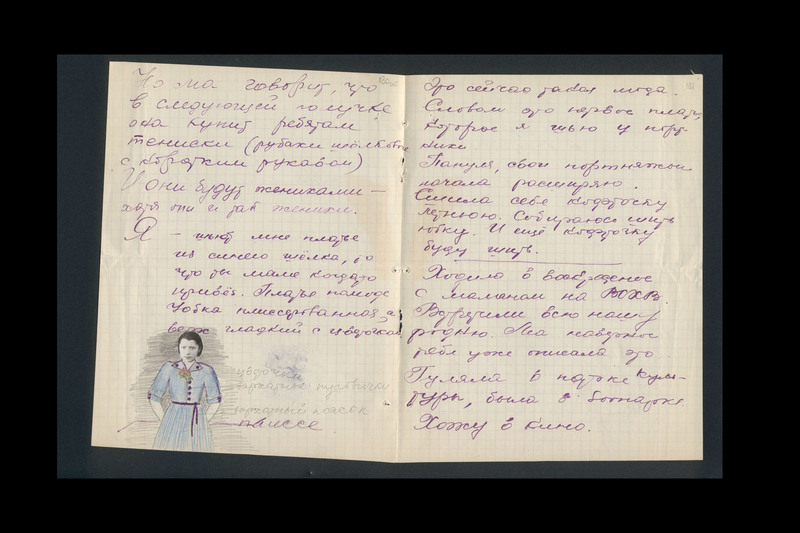

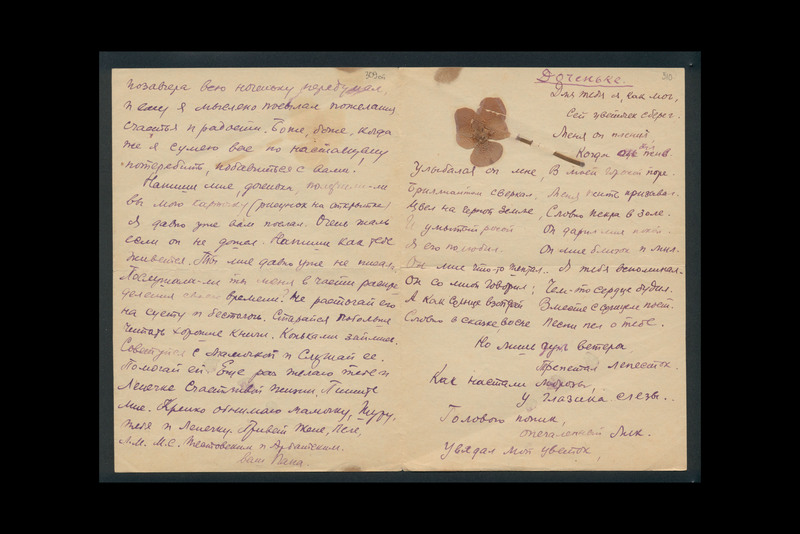

洛馬金和同事持續進行整理史達林時代政治犯書信與數位掃描的工作,其中有女兒寫給被流放到西伯利亞父親的信,信中寫滿思念的話,並畫下自己穿上水藍色洋裝的模樣,她摘下一朵小花放在另一張信紙上,夾在信裡送給爸爸;也有被逮捕的男子在被送往南高加索的勞改營途中,經過亞塞拜然的巴庫(Baku)車站,把微小的字句連同地址寫在捲菸紙上,丟出火車窗外,希望有人能撿到寄給他的妻子,上頭寫著:「我明白妳已為我做了所有的一切。」

「遭受政治迫害者的書信、畫作等私人物品是國家檔案不會保存的東西。除了紀念剛開始成立時有些檔案是從官方那邊複印而來,幾乎所有都是由民眾捐贈,我們儲存的不是官方的記憶,而是來自民間的記憶,這裡面連結成千上萬個名字,是儲存每個家族的恐怖記憶的中心,」洛馬金說。

「索忍尼辛在如今這個時代變得邊緣化,人們普遍不關心古拉格的議題。對現在大多數家庭與人們而言,最痛苦的歷史階段甚至不是史達林時代,而是1990年代。幾週之前我跟父親聊天時談到,1990年代初期的他,和現在的我歲數相仿,也跟我一樣,都是在同樣年紀時,(原有的)世界開始崩塌,」洛馬金說。

今年36歲的洛馬金,在當下的俄羅斯,經歷到將歐洲拖入泥沼的俄烏戰爭,以及工作超過10年的地方被俄國政府摧毀殆盡;他的父親則在同樣的年紀,於上世紀1990年代剛從共產主義過渡到資本社會的俄羅斯,經歷極為痛苦的陣痛期──物資短缺、通膨嚴重、經濟凋敝,擔任工程師的父親薪水很低,不足以養家,為了多賺點錢,原在莫斯科物理研究所擔任研究員與講師的母親離開學院,擔任稅務人員。洛馬金清楚記得,親友從德國寄來的包裹,裡面裝著各式食品,每次收到都像是打開豪華盛宴,因為平常家裡的餐桌上,幾乎只有馬鈴薯與通心麵。

然而90年代前後混亂的另一面,卻也意謂著衝破禁錮的自由,正是在這種自由的氣息中,孕育出「紀念」。

在那個熱切迎向改變的時代氛圍下,剛從被流放或被監禁重返社會的異議人士,開始集結紀念遭受政治迫害受難者,正如俄羅斯歷史學者、「紀念」的創始者之一伊琳娜・謝爾巴科娃(Irina Sherbakova)所述:

「要改變腐敗的蘇聯體制,人們必須了解過往史達林時代的真相。」

「紀念」至今已不僅只保存政治受難者家庭的記憶,它更成為整個俄國社會公民對話及討論的重要平台。「紀念」曾發起「最後一個地址」行動,將被逮捕並處決之人的姓名與職業等資訊,做成金屬匾額,帶回到他們生前最後的居所,在全部住戶都同意的前提下,釘上公寓建築的牆面上,紀念「此曾在」的受難者;無論住戶是持同意或反對意見,此一行動都能開啟公眾對那段歷史的討論契機。

2016年洛馬金曾策劃過一檔關於歷年不同版本俄國歷史課本的展覽,從中清楚呈現這個國家看待歷史觀點的變化,「我們比較了6、7個版本以及歐洲的歷史課本,關於二戰歷史的詮釋,特別檢視著名的悲劇性事件,如卡廷大屠殺,最新版的俄羅斯教科書說(俄國祕密警察屠殺數十萬波蘭軍官)是合理的復仇,因為1920年代時,波蘭軍人也對蘇軍做出暴行。這種合理化屠殺的奇怪論調,反映出俄羅斯當下回到一種最傳統、最危險的民族主義。」

除了面對過去,「紀念」對於當下現實所發生的一切也沒有置身事外。

1991年,「紀念」的成員創辦另一個組織「紀念人權中心」(Memorial Human Rights Center),致力於搜集衝突地區(如車臣)違反人權證言、協助難民與前蘇聯地區當代政治犯。然而,2021年12月29日,紀念人權中心亦因被控資助極端主義的恐怖組織,被法院宣告解散。

在當前持續中的俄烏戰事,在官方強力宣傳下,俄羅斯境內有多個城市仍出現反戰遊行,上街表達對普丁的怒吼,到底有多少人被逮捕、抗議者處境如何?全世界唯一能提供精確數字統計的,是一個名為OVD-Info的非營利機構,這幾年來持續記錄因示威被逮捕、或警察製造「失蹤」事件,其數據比警方與官方更準確,是國際海內外媒體採用的標準數字。不管是象徵還是實質意義上,於2011年反選舉舞弊以及反普丁第三度參選總統的示威中成立的OVD-Info,與「紀念」一脈相承,OVD-Info的部分資金與辦公室是由「紀念」提供。OVD-Info同樣也在2021年被俄國司法部標定為外國代理人,網站遭到封鎖。

2012年起,俄國國內到媒體或非政府組織只要與「境外組織合作」或者「收受海外資金/捐增」,並涉足「政治相關工作」,就可能被俄國司法部列管為「外國代理人」。

根據《德國之聲》(Deutsche Welle)俄文網的估計,截至2022年4月初為止,俄國司法部列管的外國代理人總數,已經超過400個單位──其中,在入侵烏克蘭的戰事開打後,俄國政府也以每週為更新單位,非常明顯而持續地增加「個人列管者」。 在這些新增個人列管中,除了《新報》(Novaya Gazeta)、《梅杜扎》(Meduza)、《雨》電視台(TV Rain)等獨立媒體的編輯與記者成員外,就連俄國饒舌歌手Face也都因為反戰言論而被列入外國代理人名單。

根據《德國之聲》在2021年從俄國司法部所取得的統計資料,從2012年罰則上路到2021年2月之間,光是非營利組織就有至少200個單位被俄國司法部列管為外國代理人──8年裡,取得俄國政府「悔過肯定」而成功除名於列管的組織只有45個;75個持續留在列管清單;另外56個單位選擇「自行解散」,8間被政府剝奪法人資格,16間被沒收旗下所有設備與資產。(文/張鎮宏)

普丁政府治理下的俄羅斯,對不同意見者的打壓已不是新聞,對比以各式公開挑釁行動聞名的女性主義樂團暴動小貓(Pussy Riot)、被關在獄中仍以Twitter號召俄國民眾反戰的反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)的高調身影,「紀念」不是站在第一線直接衝撞挑戰現實的異議者,卻是俄羅斯公民意識最重要的基石:提醒整體社會如何凝視這個國家黑暗的過往,不別過頭去或假裝看不見。

洛馬金比較普丁治理前後政治氛圍劇烈的轉變:

「普丁上台以來,我們的國家往不可逆轉的方向轉變,2014年是一切愈來愈糟糕的起點。2000年以前的政治氛圍中,有相對自由的空間,開展關於記憶的工作;但在2014年俄國兼併克里米亞後,從立法到社會氛圍都開始有急遽改變。」

「參與『紀念」工作的許多人也是活躍的社會運動者,被鎮壓的原因不一定是歷史研究,而是參與其他社運活動,或者不明原因而被起訴,因人而異,並不是非黑即白,近年最著名案例是尤里・德米特里耶夫(Yuri Dmitriev),」洛馬金說。

投注畢生精力挖掘史達林時代迫害史蹟的德米特里耶夫,是「紀念」於俄國西北方卡累利阿共和國分部的負責人,他在森林深處發掘出史達林時期的亂葬崗,卻被當地政府認為是「外國勢力利用以對俄羅斯進行負面宣傳」,並被以戀童罪名起訴──俄國官方最常為異議者羅織的罪名,歷經多年纏訟,從無罪被駁回改判3年,最終去年底被判15年重刑。

洛馬金解釋近年俄國整體社會重新肯定並懷念史達林時代:

「當代俄國很有趣的現象是,反對派與執政者普遍都正面看待史達林,前者會說,若在史達林時代,普丁會因貪腐而被斬首,他的官僚也會被槍決;在官方論述中,史達林帶領蘇聯為同盟國贏得二次世界大戰勝利,維持與彰顯出俄羅斯的英雄形象。」

在近年普丁意圖以歷史的詮釋,召喚民族認同的過程中──進一步以「去納粹」與「去軍事化」合理侵烏戰爭的正當性,淡化或消抹那些有別於官方歷史詮釋權的記憶;俄國官方近年也塑造紀念碑與新建博物館,紀念古拉格的歷史,但多被質疑是表面形式而非真誠反省,真正目的是要鎖死歷史詮釋權、由中央政府統一定調的「功過並陳模式」。普丁數次公開肯定史達林的統治使國家從農業邁向工業社會,而其贏得二戰,更是無人能質疑的偉大成就,儘管有其殘酷的一面,「史達林是那個時代的產物」,普丁在接受好萊塢名導奧立佛・史東(Oliver Stone)訪問時用中性的語言強調。

與德米特里耶夫被打入牢獄幾乎同一時間,「紀念」被法院宣告強制解散,在審理程序中,俄羅斯總檢察長辦公室代表亞歷克・薩伏洛夫(Alexei Zhafyarov)對於紀念的指控,具體而微反映出,「戰爭勝利者」的歷史,是當代俄國念茲在茲的關鍵:「我們英勇地戰勝了可怕的戰爭(二戰),把世界從法西斯主義解放出來,為什麼不以國家為榮?反而一直不斷呈現過去的陰暗面,要讓人為此感到羞恥、自責?也許是因為有人付錢讓他們(紀念)做這個事。他們明顯地不願意承認是外國代理人──這才是背後的真相。」

「我們現在最重要的工作,是讓想離開的同事離開,留下來的人,嘗試在其他NGO名下繼續手邊工作。」洛馬金提到近日確定被法院解散後,這個俄國歷史最悠久的人權團體,仍未停止尋找出路、繼續為保存記憶為奮鬥。同一時間,位在烏克蘭的「記憶」分部──「哈爾基夫人權保衛團體」(Kharkiv Human Rights Protection Group),則持續搜集俄在烏克蘭境內違反人道的證據,為將來的歷史留下見證。

《外國代理人法》是普丁第三度當上總統強勢回歸後,為了、鎮壓從2011年開始的民主抗爭運動,2012年在爭議中立法管制與國際串聯的俄國NGO。但從2017年開始,該法卻直線擴權,並成為克里姆林宮掃蕩俄國公民社會的整肅利器──特別是針對獨立媒體。

被列為外國代理人的組織單位或個人,必須在一切發文、刊物與對外文件或宣傳中,加註自我揭示的公開警語:「這則資訊的編寫與傳播來自於一境外支持的媒體單位,在俄國的法律規定下,此一單位即是外國代理人。」

作為主關機關的俄國司法部,有權隨時督導檢舉被列管組織的所有財務金流、人事資訊與一切內部資料,每3個月還要重新檢查列管狀況,並給予違法單位上看500萬盧布(約新台幣175萬元)罰款、凍結帳戶;累犯或嚴重危及國家安全者,則將被進一步列為「不受歡迎組織」,除了撤照勒令解散外,單位成員還將面臨至少5年有期徒刑。

俄國政府時常會拿美國的《外國代理人登記法》(Foreign Agents Registration Act, FARA)為例,強調俄國的管制與西方標準別無二致。然而FARA的管制重點在於公開揭示,並以利益遊說團體、官媒或受外國政府實質指揮的媒體為主要的登記對象。但俄版《外國代理人法》則有相當大的模糊權力──例如始終沒有明確定義「政治相關工作」的範圍究竟是什麼?各地的環保團體、歷史研究團體、甚至公民選務監票組織,竟也紛紛被列為政治組織,而被列管成外國代理人;在「收受海外資金/捐贈」的規定上,俄國亦沒有列出明確的金額總數或比例上限,就算被控單位只有「100美元的境外捐款」,都有可能被政府控為外國代理人。

透過對政治工作與境外資金的超寬鬆定義,俄國政府得以相當輕鬆地以此法對公民組織「查水表」。許多組織根本不知道自己極少量的境外金流,竟需要主動登記成「外國代理人」,而遭到俄國司法部突襲罰款,並在沉重官司與累計罰金之下被迫破產。

更糟糕的是,就算涉事單位主動把自己登記為外國代理人,該法還有無上限的溯及既往條款,隨時能針對過往的文件追加罰責;就算該單位成功切斷了國際聯繫與金流,「解除列管」的審核條件與過程也極不透明,除非得到俄國司法部的絕對肯認,否則「外國代理人」的法律標籤幾乎不可能依固定程序申請解除。

以當前針對俄國獨立媒體(例如《新報》[Novaya Gazeta]、《梅杜扎》[Meduza]等)的掃蕩為例:被當成外國代理人列管的不僅是媒體公司,公司的負責人、總編輯、董事會也都會被另外立案,甚至連為公司服務的編輯、記者,甚至是特約專欄作家──只要與被列管組織有資金往來者,無論金額大小都會被「連坐列管」,甚至因此破產、坐牢。

透過這種一串拉一串的列管網路,俄國政府不僅能切斷NGO的境外支援,也能深入掌握反對派組織的金流與人際網路。而透過或明或暗的恐嚇寒蟬效應,其他的NGO也只能切割、孤立被列管的外國代理人,以免遭受波及而被整串肅清。

《外國代理人法》之所以給了普丁政府分兵擊破俄國公民社會的空間,也反映出俄國NGO與獨立媒體長期困擾的資源問題。由於俄國經濟與中產階級文化很難支撐起非營利組織的運作,俄國的人權團體、環保團體、科學研究團體,在過去很長一段時間裡都得尋求國際支援(包括人權獎金、發展基金、專案合作)來維持運作。而當俄國《外國代理人法》引發一連串寒蟬效應的同時,克里姆林宮也順勢推出了〈總統贊助金計畫〉(PGF),由俄國中央政府直接主導並獎勵受政府認可的NGO,並在各個領域項目裡扶植「政府主導的非政府組織」(GONGOs),蠶食鯨吞地吃掉俄國公民社會的獨立性。(文/張鎮宏)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。