「上一代有他們爭取的事物,這一代有我們要爭取的權利」

流亡藏人已經在印度待了超過一甲子的歲月。從翻山越嶺逃離壓迫的第一代藏人,到了在印度出生、看著寶萊塢電影長大的新生代,跨世代的海外流亡藏人對於自己的身分認同,已出現不一樣的見解。

有人一生的目標就是回到一個自由的Tibet(又稱西藏、圖博),歸於故土;有人則是希望擺脫無國籍者的枷鎖、融入多元的國際社會;也有人只希望可以在印度的藏人社區裡安身立命,尋找自己的小確幸、與世無爭。《報導者》採訪了三位不同年齡層的流亡藏人,透過他們不同的人生經驗,讓讀者了解不同世代的流亡藏人在面對選擇時,為什麼有不一樣的決定。

索朗多吉(Sonam Dorjee),54歲

居住地:台灣、台北

職業:達賴喇嘛西藏宗教基金會(俗稱西藏流亡政府駐台辦事處)祕書長

「在印度、台灣感覺像是住旅館一樣,我相信,有一天我會回去西藏。」

我的爸爸是在1959年西藏起義反抗中共統治後,被中共逼迫還俗的喇嘛。我母親是一般的藏人婦女,不識字,很討厭漢人。我1967年在西藏自治區的拉薩出生,在中共統治下的學校受教育,從小學中文、一直在中文的環境裡長大,中文程度應該要非常好,但我心裡一直有潛意識的反抗,到現在中文只可以溝通,沒有到相當好的程度。

我還在西藏讀初中的時候,那時候我會跟一些差不多歲數的藏人朋友,拿彈弓射破路燈,或是拿石頭砸公家大樓的玻璃,然後我們會在小巷子亂鑽、躲警察。這個在台灣是破壞公物,但是對那時候的我們來說,那是一種對中共政權的抗議。

父母影響我很深,讓我從小就有很強烈的民族自尊,所以我在1988年去了西藏大學讀藏文系,我想要學習西藏的一切。在我成長的年代,中共對藏人管理時而嚴格,時而寬鬆。我的運氣很好,我上大學的時候是1988年,那時候是六四天安門發生之前,政府對一些事情都比較開放。那時候在學校裡,我胸口還可以別有達賴喇嘛照片的胸針。

但西藏自治區是少數民族自治區,所以在學校裡除了一般中文上課的課程之外,還會有一門藏文課,全中國只有這裡可以合法學藏文。藏文系畢業的人最希望就是被分發到西藏自治區的學校教藏語,但好的職缺都被別人走後門佔走了,我本來要被分發到上海的西藏學校工作,不過我是家裡的老么,母親認為要去遙遠的「漢地」很危險,她擔心自己一輩子無法看到我,所以反對我去。

1991年大學畢業後一年,我25歲,親戚從印度來探親,講了一些在印度生活的事情。那時候我母親就提議,既然我在這裡什麼都做不成,那不如去印度幫助達賴喇嘛的流亡政府做事。

一到印度達蘭薩拉,我就碰上流亡政府舉辦的中藏語文專員招考的最後一天。報考、通過測驗,我就成為了流亡政府的公務員。我的教育都是在西藏完成的,我只會中文跟藏文,英文不好,所以流亡政府幫我安排的工作也多是跟中文相關。

讀完研究所的課程回到印度沒幾年,我就在2002年被調派到流亡政府駐台辦事處任職。因為流亡藏人懂中文的人並不多,派駐台灣的人員都不會有太多變動,前前後後我駐台的時間超過15年。

現在全世界流亡藏人大概總共有16萬人,其中還留在印度跟尼泊爾的人數大約8萬人,大概是一半在印度、尼泊爾,一半在其他國家。流亡藏人在印度雖然受到流亡政府保護,但流亡藏人在印度不能買地、不能考印度政府的公務員,有很多限制。所以有一些人就離開印度,移民到其他國家。

大多數還留在印度的藏人都是以中、老年人為主,因為他們已經習慣在印度藏人社區的生活,每天要到附近的寺院轉經,親人、朋友都在印度。他們沒有意願在年紀這麼大了的時候,還離開這個生活了幾十年的地方。

留在印度的年輕藏人通常是因為沒有經濟能力可以出去,要不然就是已經在印度成立家庭,又或是對藏人社區很有向心力的人,這些人才會留下來。

選擇移民到歐美國家的藏人,大多數都是年輕的單身男女比較多。他們到歐美之後,有的透過政治庇護、有的可能用其他方式(非法滯留)留下來。然後他們可能跟當地的人組成家庭、或是跟其他在當地的藏人組成家庭,慢慢地在那邊形成藏人聚落。

有一段時間我們(流亡政府)發現,藏人到世界各地其他國家移民、入籍的狀況慢慢普遍。在2008年北京奧運之前,我們本來很擔心藏人離開達蘭薩拉,因為在印度的人數減少,流亡政府的力量會減弱、流亡藏人社群的聲音會變弱;但在北京奧運聖火傳遞的時候,我們第一次看到奧運聖火不管是傳到哪個世界上的哪個城市,都可以看到藏人拿著西藏旗子在抗議。

那時候我們才發覺,原來藏人散落到世界各地,會在那些國家聚集出「西藏村」,他們可以在那裡傳達流亡藏人的聲音,這也不是壞事。現在還有很多入籍外國的藏人被我們選舉成為議員,他們代表那個國家的藏人,在西藏人民議會中發聲。

流亡藏人除了最早在1960年就成立代表人民的議會之外,尊者達賴喇嘛在2001年進行改革,讓全世界流亡藏人有了一人一票選舉政治領袖的制度。尊者達賴喇嘛繼續擔任我們的宗教領袖,但是政治領袖「司政」就是由我們選出來。今年,我們就選出了新的司政跟新一輪的西藏人民議會議員。

我來到台灣之後,2010年跟台灣籍妻子結婚,現在女兒也快要9歲了。雖然我有時候會跟女兒說藏文,教她一些西藏的文化,但是她的藏文還是不好。台灣的在台藏人福利協會跟國際藏傳佛教研究會每週都會舉辦佛法課跟藏文課,希望讓在台灣的新生代藏人可以學習基本的西藏文化。但是我工作太忙,沒有時間帶小朋友過去。

(延伸閱讀:〈為什麼來、往哪裡去──來台藏人的離散足跡與選擇〉)

我的狀況跟其移民到其他先進國家的流亡藏人差不多,先進國家的社會很競爭,要融入當地社會,不然就會被淘汰。第一代、第二代移民到外國的藏人可能還會說藏語、寫藏文,但是第三代、第四代就不一定了。女兒在台灣受教育,在學校跟家裡講的都是中文,這裡沒有讓她學習西藏深奧文化的環境。

我自己的感覺是我們有一天一定會回去西藏,到時候可以再學。無論是之前在印度還是在台灣,我好像是在住旅館一樣。我在這兩邊的房子都是租的,我沒有想要在台灣或是印度買房的想法,沒有想要一輩子住在這裡的念頭。

就像尊者達賴喇嘛說的,正義必勝,我相信我們有一天可以回去西藏。那一天來臨,我的妻子跟小孩應該會跟我一起回去。

凱伊慈仁(Kyi Tsering),31歲

居住地:印度、達蘭薩拉

職業:印流亡藏人社區的婦女培力專員,時常進入社區內組織工作坊,推廣兩性平權觀念

「上一代有他們需要去爭取的事物,我們這一代有我們自己要爭取的權利。」

我的祖父母在1959年從西藏逃出來之後,就定居在印度北部的拉達克(Ladakh)。我爸媽現在也還在那邊生活,他們開了一間小雜貨店,花了幾十年的時間扶養我們4個兄弟姊妹長大。

我在德里大學(University of Delhi)讀完英國文學的研究所之後,愛麗絲・華克(Alice Walker)寫的《紫色姊妹花》(The Color Purple)觸動了我,讓我對社會正義跟女性主義有很大的興趣。但那個時候,印度很少大學有相關的科系跟研究所。2016年我很幸運申請到美國國務院專門給流亡藏人的全額獎學金,到美國北愛荷華大學(University of Northern Iowa)攻讀性別與女性主義的碩士學位。

在美國讀書時,全校只有另外一位藏人研究生,我們可能一、兩個月才見一次面,我根本沒有什麼機會講藏文。課堂上有非洲、歐洲還有美國本地的同學,大家都是用英文溝通。只有在藏曆新年的時候,我會到芝加哥跟紐約的藏人社區裡去過年。我們在一起吃西藏料理,聊天、喝酥油茶,最後吃完飯大家一起看印度寶萊塢電影。那時候,才感覺自己想家。

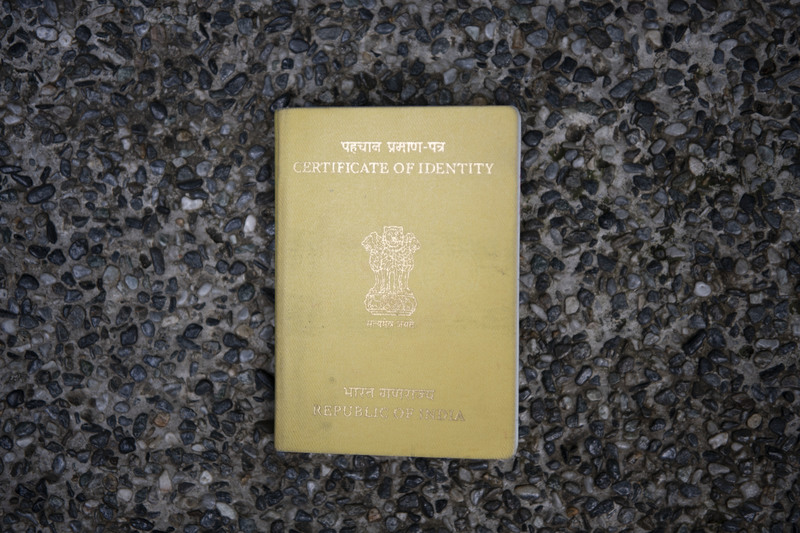

要辦理出國證件時,我們的手續複雜很多。還好我是拿美國國務院的獎學金到美國讀書,入境美國的時候,比一般藏人容易了一點。我有一位朋友從美國要去加拿大的時候被海關攔檢,他被請到小房間裡面去問話,我想應該是因為黃皮書這樣的證件並不常見,我們也長得不像印度人,所以會被多問幾句。

因為黃皮書不是印度護照,我們回印度之前是必須辦簽證才可以回去的。我的黃皮書在2018年學業結束之前快要過期,那時候我跑了好幾趟印度駐芝加哥的領事館,但是領事館的美國籍專員根本不知道黃皮書是什麼,幫不上忙,我只好從愛荷華州跑到紐約,請西藏流亡政府駐美國辦事處幫忙,申請新的黃皮書跟回印度的簽證。最後,我比其他跟我一起拿獎學金到美國讀書的藏人,晚了兩個月回到印度。

雖然拿黃皮書旅行不容易,但藏人無國籍者的身分也讓我可以拿到美國國務院特別為我們設置的獎學金。如果沒有獎學金,我不可能有出國讀書的機會。但也因為獎學金是跟西藏流亡政府合頒,有義務要回到流亡政府工作3年,雖然但不是強制的,也有人就留在美國,但我想把學到的東西拿回來貢獻給社區,所以回到印度後,加入了流亡政府設立的「社區婦女培力辦公室」。

在COVID-19疫情爆發之前,我跟同事都會到散落印度各地藏人社區裡的學校、村落裡辦工作坊。我們的工作是讓他們知道,什麼是性騷擾跟一些基本的兩性平權的概念。流亡藏人的社群本身就是一個保守的社會,加上印度社會的種姓制度跟性別歧視普遍,兩個群體共存下,藏人社群裡也有不少性別不平等的狀況。

我覺得這樣的狀況需要被改變。

以我的家庭為例,我父母都沒有接受過教育,是很保守的家庭。母親在經濟上,也必須完全依賴父親,這讓他們在家庭裡的關係無法平等。我媽媽在18歲的時候就嫁給我的父親,她不知道什麼是自由戀愛。有的時候,我沒有辦法跟我媽媽分享我在感情上的任何事情,因為她覺得,兩個人必須結婚之後才可以交往;沒有結婚就跟對方在一起的關係,父母無法想像。

我的祖父母跟父母那一代過的就是難民的生活,那時流亡藏人村落仍然落後,流亡政府尚未具備很完善的組織跟資源,父母也沒有受完整教育。我知道他們那一代人做了很多犧牲跟堅持,讓我們這一代有更多了受教育的機會。

可惜的是,現在流亡政府對於性別平等的議題重視程度一直是排在很後面的。流亡政府比較重視的是如何讓在印度被視為難民的藏人獲得更好的生活品質、流亡政府要怎麼跟中共對抗⋯⋯這些議題可以獲得比較多的資源。我覺得,上一代有他們需要去爭取的事物,我們這一代也有我們自己要爭取的權利。

我當然會覺得我是一位西藏人,但是我也不會覺得這是我唯一的身分。我在印度長大,我超愛寶萊塢的電影。我雖然不符合入籍印度的資格,如果現在印度或是哪個國家有可以讓我入籍的機會,我會毫不猶豫地接受。

我這一代的藏人應該大多數都是希望可以拿到其他國家的身分,對他們來說,脫離無國籍者的身分,人生會順遂許多。印度政府規定只有1950年到1987年之間,在印度出生的藏人可以申請歸化印度籍,我有很多符合資格的朋友申請入籍印度,他們就像印度人一樣在私人企業工作、上班。我也有聽說有人拿到歐洲跟美國獎學金,到那裡讀完書之後就留在當地不回來,再申請庇護或是跟當地人成家的方式,就留在那個國家了。

每個人對自己的人生都有不同的選擇,我覺得這沒有什麼不對。在上一代的社會裡,可能存在入籍其他國家就是放棄西藏認同的想法,但我不這麼認為,如果我入籍其他國家,我對西藏的認同不會因此減弱。

我們這一代人的生活有比較多的選擇,也接觸到比較多不同的事物。上一代藏人的生活型態比較固定,我媽媽每天在固定的時間念經,但是我只有我想要的時候才會做,我一年可能只會念一、兩次經。坦白說,我對西藏的民族主義沒有像我的祖父母與父母一樣強烈,他們是希望,未來有一天一定要回到西藏。

事實上,我對印度的文化相當了解──這裡的食物、風俗還有各種事物。對我來說,我跟印度文化或國際上多元文化的連結,比西藏還要強。我現在剛過30歲,我還沒有想要安定下來,我還想要到處在世界上看一看。

丹增坎登(Tenzin Kalden),24歲

居住地:印度、拉達克

職業:德里大學化學研究所畢業生

「如果西藏自由了,我要到西藏去住。回到自己的地方,比住在別人國家好多了。」

我在印度北部的拉達克出生,3個姊姊在印度其他地方工作,我是最小的,跟爸媽住在一起。我的爺爺奶奶在1959年帶著已經出生的大伯從西藏來到這裡,大伯跟其他7個在印度出生的兄弟姊妹(包括我的父親),大家都住附近,是一個大家庭。

小學我在家裡附近的藏人學校讀書,每天下課會回家,國、高中讀的也是藏人學校,那時住校。拉達克冬天可以冷到零下負15,夏天大概20度的氣溫。

這裡的天氣很乾,我跟同學放假都會去河邊或是湖裡游泳,或是去籃球場打球,那時候無憂無慾的,真的很開心。藏人社區的人大多都沒有什麼錢,我記得那時候我跟朋友如果有一點錢,我們會坐巴士到市場逛一整天,或聚集其中一個人的家裡,大家窩在一起看一台小電視,那時候沒有什麼頻道可以選,我們很喜歡看印度的連續劇,還有舞蹈選秀節目《Dance India Dance》。

高中班上25個人有15個人考上大學,我也是其中一個。大學的生活跟以前在藏人學校裡的生活,完全不一樣。我的大學跟研究所都是讀德里大學。那時候一個科系200多人,一班60、70人。班上老師、同學9成以上都是印度人,我感覺自己很弱勢。我剛去的時候非常不適應,跟我在拉達克的時候全班都是藏人的感覺不一樣。老師會特別介紹我,同學跟老師都對我很好,但他們就是把我當一個外國學生來看。

雖然我們在高中的時候有學過印度語,但是專業的課裡面,有一些語言還是會聽不懂,所以我要更專心才跟得上。大學剛開學的時候,老師會點我的名字起來回答問題,但有時候我聽不懂問題,要用印度語表達一些專業的答案比較困難,有時候很尷尬。有幾次我假裝沒聽到,過不久老師也不會特別叫我起來回答了。

在大學讀書的時候,我也有滿多印度人的朋友,我們會一起去打球、看寶萊塢電影,但大多時間大家都在讀書。現在想起來,我覺得我還是跟一起長大的藏人朋友感情比較深、比較好。高中的同學有一半留在拉達克,有人開了雜貨店、有人結了婚、還有人到印度其他地方工作。我們大家都會用Facebook互相聯絡,有時候也會見面。

我的家人現在都在印度,我想跟他們待在一起。因為我有碩士學歷,我想要當一位藏人社區裡的高中老師;在藏人社區當老師的薪水不多,生活可能會有一點拮据,但對我來說已經足夠。我現在有一位藏人女朋友,未來工作穩定之後就會想要結婚、擁有自己的家庭。

德里大學的碩士學歷可能可以在印度社會找到更好的工作,但要我當印度學生的老師,我覺得要很努力才能獲得他們的尊重,但在藏人社區教學生會比較自在,我也很樂意把所學到的教給我們的下一代。到時候流亡政府要指派我到印度的哪一個藏人社區,我都可以接受。

我們無法像印度人一樣有正常的生活──不能跟銀行借錢、不能買土地等等。雖然看電視上國外生活好像不錯,但是藏人出國要辦的手續太多太複雜,而且我沒有錢,我的家人跟朋友都在這裡,我很喜歡這裡的生活,並沒有打算出國或是移民。

前一段時間,印度跟中國在拉達克邊境附近發生衝突,我家就在拉達克這裡,其實那段時間我心裡會害怕。雖然我覺得中國沒有理由跟印度開戰,但是中國是這個區域最強的國家,你不知道他們會做出什麼事。

以前上課的時候我看了一些紀錄片,看到他們焚燒我們的寺廟、家園,我很傷心也很憤怒中共政府讓我們的藏人活得相當痛苦。我高中的同學裡,有5、6個人加入印度特種邊境部隊,那個部隊裡的人幾乎都是西藏人,印度訓練這些藏人幫他們駐守邊境。加入這個部隊之後,印度也不會給你入籍的資格,薪水也沒有很優渥,但是能讓你吃得飽穿得暖。

有一些人會看不起那些移民的藏人,但我覺得那些移民其他國家或是入籍印度的藏人,一定有自己的選擇的原因,如果這樣就說他們背叛西藏,我覺得有點過頭了。

藏人都很感謝印度政府,他們讓我們住在這裡超過60年,也幫助我們很多事情。雖然我在印度出生長大,我的生活習慣很多都跟印度人很相似,但畢竟這裡仍然是別人的國家。如果未來有一天西藏自由了,我會想要去西藏住。我從來沒有去過那,我只有聽別人講過西藏或是看影片看過,所以我很想自己去看一看。

寄人籬下的感覺總是不好,我們在這裡的身分就是難民。我覺得,回到屬於自己的國家,心裡應該會感覺比較踏實、比較好。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。