精選書摘

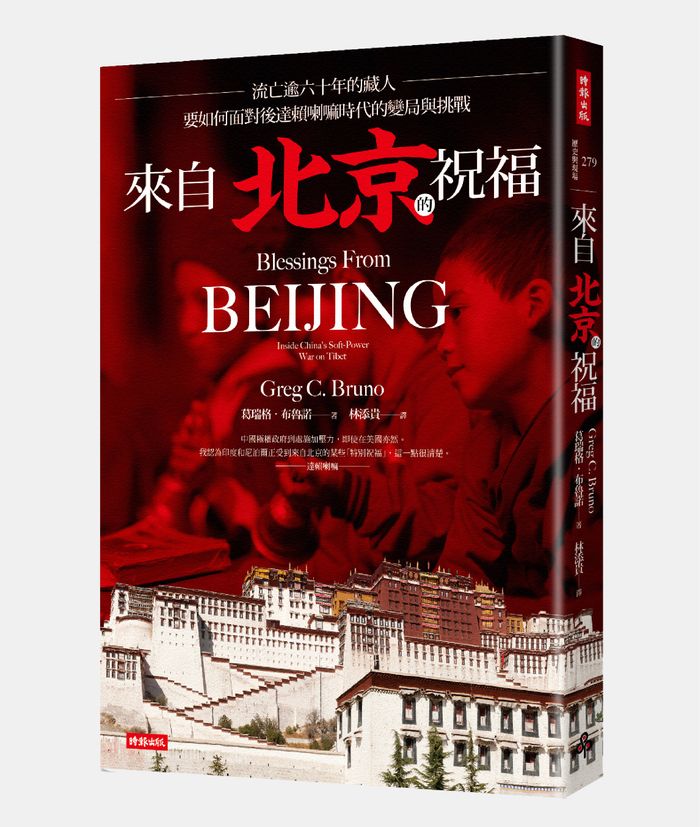

本文為《來自北京的祝福──流亡逾六十年的藏人,要如何面對後達賴喇嘛時代的變局與挑戰》尾聲書摘,由時報文化授權刊登,文章標題由《報導者》編輯所改寫。本書作者為葛瑞格.布魯諾(Greg C. Bruno),英國倫敦政經學院畢業,擔任記者與編輯,多年察訪中國、西藏與流亡藏人組織。

本書英文書名是一句嘲諷,引自達賴喇嘛一場公開訪談:「(中國)極權政府到處施加壓力,即使在美國亦然。我認為印度和尼泊爾正受到來自北京的某些『特別祝福』,這一點很清楚。」

1950年代,達賴喇嘛試圖爭取西藏自治,但中國政府不改高壓控管,聲稱「和平解放西藏」。最後,達賴喇嘛選擇流亡。然而,迫害並未停止。達賴喇嘛與流亡藏人始終是中國心中的一根刺。儘管藏人流亡印度、尼泊爾等地尋求庇護,卻未能逃離中國威脅,不但試圖分化西藏族群,甚至收買尼泊爾與印度居民,告發藏匿的流亡藏人。

2019年起,國際焦點開始轉而投注在同受中國政府迫害的維吾爾人、香港人身上。流亡已逾60年的藏人,其處境之變化似乎更具啟發:對居住在印度與世界各地的第二、三代藏人而言,家鄉只是長輩與教科書描繪的美好國度,他們無法想像也無從體會,出現種種身分認同問題。尤其已年逾八旬的達賴喇嘛宣布退休,將政治權力交給民選總理,此舉讓藏人難以想像,沒有達賴喇嘛領導的未來將會如何。

作者深入印度與尼泊爾,親身採訪當地流亡藏人與達賴喇嘛,除了第一手記錄中國如何以軟硬手段壓迫藏人,同時探討流亡藏人與印度和尼泊爾政府的關係、歸化國籍的難解議題,以及流亡藏人的現在處境,如何面臨族群邊緣化的危機。

與世界上許多政治和宗教流亡者不同,這些人的痛苦只在全球短暫受到悼念,而藏人受到各方聚光燈的注意卻遠遠超過他們本身所預料那麼長久。印度和西方民主國家首居其功,在政治上和經濟上給予支持,特別是美國,它首先利用西藏人來推動華府的外交政策目標,今天則因人道主義原因而保持關係。西藏人已經成為一個典範,演員和音樂家、和平主義者和民主國家居民可以堅決認同它。儘管中國陰險,持續的搞詭計要讓大家遺忘他們。或許也正因為中國的欺壓,西藏人已經俘獲了全世界的同情。

當然,今天西藏流亡人士的奮鬥中,有許多令人沮喪的地方。首先,也是最嚴重的是中國緊盯著它,但是西藏人內部也分裂、爭吵、藥物成癮和政治失誤。艱難的跋涉和漫長的等待救贖,毫無疑問是相當複雜,並且由於種種挑戰而變得更加痛苦。

但是,令中國驚駭的是,西藏難民的陰霾也出現許多亮點。在我報導北京「祝福」的最初幾年裡,我採訪過的大多數藏人,都把他們在各個地方遭遇的困境歸咎於中國:中國搞間諜活動、操縱尼泊爾的邊境政策,以及削弱國際社會的支持決心。然而,今天這種指責似乎正在消退,換成新世代年輕藏人的自我反省,他們致力於針對中國的詆毀提出反制的論述。這一來,新思想和新能源正在注入已經長期窒息、愚蠢的政治運動。

27歲的年輕藏人丹增.塞爾登(Tenzin Seldon)住在曼谷,就西藏和其他問題向聯合國提供建議。她說,緩慢的「讓我們的大業沉默」將反過來成為各地西藏青年的警鐘。她出生於印度,在美國接受教育,是羅德學者(Rhodes scholar),也是第一位獲頒「美國大學三年級資優學生杜魯門研究生獎學金」的藏人。她對西藏議題的貢獻之一是舉辦西藏和中國學生的對話會議,讓來自對立兩極的人們坐下來討論他們共同的困境。

「當西藏人來到這裡時,他們不需要印度公民身分。但是現在社會正在變化,社區正在變化。愈來愈多受過教育的藏人正在從更多的平台上發言,這些平台在印度大多數都需要印度公民身分,就和世界上其他任何國家一樣。」

還有像次旺.南嘉(Tsewang Namgyal)這樣的藏人,他是紐約市的投資銀行家,早年在印度最大的藏人安置區,即印度南部穆恩德戈德鎮的多古嶺(Doeguling)長大。今天,他帶頭努力「重新構想」西藏安置區的概念,要為印度的藏人社區注入新的活力。這些社區的人口急劇減少,出生率低,年輕人才外遷。次旺認為,重新構想多古嶺藏人安置區可以透過生態和宗教旅遊,帶來就業機會而扭轉這些趨勢。哥倫比亞大學佛學研究教授羅伯.瑟曼說,這個想法是透過行銷多古嶺是「休息和放鬆的地點,西藏藥師佛健康復原旅遊,冥想旅遊和精神靈修」,來吸引遊客到偏遠的印度南方。

我對於次旺對多古嶺立下的願景感到好奇,也對於它得到瑟曼等學者的支持留下深刻的印象,我安排在2016年底到這個龐大的安置區訪問,預備親眼看看印度的藏人社區是否真的可以「重新構想」。老實說,我從一開始就持懷疑態度。我去過印度的許多藏人營地,大多數地理位置偏僻,缺乏基本設施(如熱水和可靠的電力),除非獲得印度政府發給「保護區許可」,否則不對外國人開放。沒有獲得「保護區許可」,可以招惹來鉅額罰款,甚至監禁。

然而,當我從倫敦經過阿布達比前往印度,終於抵達時(在次旺的協助下取得入境許可),我最初的懷疑變得更加有衝突。一方面,印度的深南方有新鮮空氣,星空閃爍的夜晚,刻意的孤立隔離和精神上保持孤獨。在一個超連接的星球上,這是愈來愈少有的東西。經過一個星期探索安置區龐大的「喇嘛營地」的6座寺院,與西藏官員一起吃家常麵,又沿著塵土飛揚的寺院小巷和僧侶一起追著足球,很容易想像很多遊客參與瑟曼建議的「商品化孤獨」的可能性。

另一方面,任何尋求挑戰現狀的西藏人都面臨一個長期的困難。西藏難民官員可以很容易地解釋「重新改造」西藏安置區概念的必要性,視之為暗示達賴喇嘛率領的原始方法失敗。次旺已經發現,這種暗示並未受到歡迎。目前,西藏中央公署透過設在北部印度的各個部會,控制著安置區生活的方方面面,它的行為類似於國際援助組織採用的從上而下的模式。安置區──有些地區遭到忽視──通過投票和臨時稅收為西藏中央公署提供了政治合法性的主要來源。次旺認為,安置區中藏人真正需要的是,能夠規畫自己的前進道路,這是他所倡導的。但是對於達蘭薩拉而言,這並不是容易吞嚥下去的藥丸。

「我向他們提出的論點是,西藏中央公署的目標實際上是為西藏的藏人帶來自由;這更像是一項政治任務。如果藏人安置區做得好,它們將成為西藏中央公署的資產、而不是負債。」

雖然次旺在小拉薩獲得了一些支持,但進展緩慢,而且挑戰極為艱鉅。它們包括支持短期土地租賃,籌集資金投入,以及如何暫停印度核定的外國入境許可證,以便利非印度遊客更容易前往該地區。

在我訪問期間,我還發現了第四個挑戰:要如何說服數千名僧人和他們身穿深紅色衣服的管理者,讓他們相信,隱閉、神祕和深奧的藏傳佛教應該商品化。今天,多古嶺擁有西藏以外最具活力和積極性的寺院,包括強大的甘丹寺和哲蚌寺,這是達賴喇嘛黃帽派中最重要的兩座寺院。它們可以說是比現在在邊境另一邊的其他寺院更貨真價實,中國在西藏的控制可說無處不在。

但是藏傳佛教也是眾所周知的複雜,非寺院學生難以進入。僧人可以在沉思和訓練中度過長達30年,更不用說還花幾個月時間獨處一室深思冥想。巴士車載來的眾多遊客是否可以或應該看到如此認真的研究,是這樣的社區爭論的一個重大話題。甘丹寺住持肯仁波切.江珠.久登(Khen Rinpoche Jangchup Choeden)是「重新構想多古嶺藏人安置區」計畫的董事會成員;當我請教他有關重新構想計畫時,他答說:

「寺院就像大學,我們在此培養專業人士,讓他們能夠教導和指導人們進行精神旅程。從長遠來看,重新構想多古嶺將對社會產生一種非常重要的影響,並且確保有很多積極的變化和改進。但是這需要時間。」

隨著年輕,受過良好教育的藏人挑戰現狀的新方法,長期支持者也押注他們會成功,並且能夠對抗中國希望他們失敗的努力。自從2013年以來,西藏人在美國的遊說活動導致聯邦政府慷慨解囊支持西藏難民。美國國會在2015年撥款法案中,有史以來第一次撥出300萬美元放在美國國際開發總署經費項目下,用於「促進和保護西藏文化、開發,以及西藏社區在印度和尼泊爾的彈性計畫,並且協助來自這些社區的下一代西藏領導人的教育和發展。」

在此之前,自從1980年代國會首次指示國務院撥款補助西藏中央公署以來,美國聯邦花在南亞藏人的支出大體上保持不變。在大多數情況下,這些經費每年保持約二百萬美元的水平,用於資助難民和新移民的醫療保健、教育和安置區重建計畫。雖然國會還批准撥款辦藏語媒體,譬如美國之音和自由亞洲電台節目,一項名為「阿旺曲培獎學金」(Ngawang Choephel Fellowship)的西藏獎學金計畫,以及其他幾項一次性的活動,美國過去30年的大部分經費大多投入西藏境內的項目。

西藏人、西藏說客、學者和國務院官員,對於歐巴馬政府即將卸任,為何還會逐步增加對西藏難民的支持,存在不同的看法。有人說,這位民主黨籍總統利用西藏難民加強他所謂的「重回亞洲」之論述。一位接近藏人的顧問告訴我:「我們感到相當震驚。沒有人預期會這樣。」其他人則指向西藏人自己。幾十年來,「國際聲援西藏運動」組織作為西藏中央公署實際上在華府的遊說部門,其重點是促進西藏內部的民主、安全和開發計畫;印度和尼泊爾安置區的基礎設施沒有得到充分資金的優先考量。因此,歐巴馬撥給安置區的經費增加,可能意味著西藏人思想的轉變,默認在印度和尼泊爾可追溯到1960年代的難民營地,無論他們的自由鬥爭有何成果,仍然是藏人未來很多年的居住地。

西藏難民在達賴喇嘛過世之後對付北京的「祝福」(以及華府的政治)的能力,將需要更多的創新。首先,他們若要成功地抵擋中國強悍的軟實力攻擊,將取決於西方和歐洲國家是否在財務和政治方面持續支持它。它也將受到中國對尊者逝世的反應的指引。許多人猜測,北京方面將冊立自己挑選的達賴喇嘛,導致出現兩位「受承認」的領導人的對峙局面。西藏領導人們如何在沒有一位全球偶像掌舵的情況下,找出解決這些問題的方法,將是對藏人決心的真正考驗。

要了解中國為什麼寧願等待達賴喇嘛去世的最好方法之一,就是參加達賴喇嘛每年在印度對虔誠的佛教信徒的公開講經。在1月到3月之間長達兩個星期,成千上萬的西藏僧人、比丘尼,俗眾和遊客自各個不同地方來到印度的各個角落,盤腿坐了好幾個小時,聆聽這位西藏精神領袖的每一句話。正是這種磁性,以及達賴喇嘛能夠召喚大量聽眾一連多天專心傾聽的能力,就是中國對西藏僑民展開戰爭所面臨的最根本的挑戰。

過去幾年西藏境內也有大量藏人前往出席,可是這次不同。2017年持中國護照的藏人很少。據報導,達賴喇嘛抵達前幾天,西藏共產黨當局沒收藏人護照,阻止藏人登機,並威脅無視禁令前往的人其家屬將被捕入獄。中國官員後來否認向已經出發的藏人施加壓力,要他們立刻回家,不過北京有一位高級官員宣稱這項法會是一種「政治工具」,旨在宣傳「仇恨中國政府」。

我那一年1月份在街頭閒逛時,清楚地感受到,中國的靜觀其變戰略對雙方都有很大的風險。藏傳佛教遠遠超過任何一個男人或女人的力量;它是超乎經驗的,並且已經存在好幾個世紀。沿著法會場地外幾乎每條泥濘的小巷道都有僧人擺攤位,為在世界各地興建寺院、經堂和佛法中心,募集捐款。搶收現金和收集色彩繽紛的黃色或粉紅色付款憑證,似乎是神聖的狩獵;藏人大娘和老爹穿上傳統的華服,揮舞著各種各樣的收據,走在人群中,彷彿華爾街搶買股票的交易員。

坐在攤位上的一排排微笑的僧人,甚至非佛教徒也無力抗拒他們。兩位僧人注意到我的眼神,直到我為尼泊爾農村某處正在興建的寺院捐出幾百盧比才肯放我走。根據我收下的業力金券,一座「47英尺高的」和平佛塔和寺院將致力於「全世界的和諧,特別是尼泊爾的和諧」。兩位僧人向我保證,我的捐款不會浪費,我的善行甚至可以幫助我實現「成佛」。在流亡中,就像在西藏一樣,金錢與信仰混合在一起,保證他們目前的大家長離世之後,藏人的宗教信仰仍將長久存在。

即使如此,要在未來60年保持全球仍然關注西藏問題,還不僅只需要更多金錢。當第十四世達賴喇嘛去世時,失去這樣一個西藏統一的重要象徵,將使西藏境內的藏人和流亡在外的藏人更難找到共同點。但一般人通常都沒有注意到,現任達賴喇嘛將印藏邊界兩邊自己同胞的宗教和政治分裂彌補在一起的貢獻。雖然達賴喇嘛堅稱他還將活很多年(他一再預言他將活到113歲),並且已經在他的轉世中扮演角色,對藏人來說,現在開始思考如何在沒有他的情況下保持統一,並不算太早。哥倫比亞大學的羅伯.巴奈特告訴我:

「像我這樣的人來看,這是一個大問題。我們必須採取的第一步是,『嘿,這是兩個不同的群體』。」就流亡的藏人來說,「他們未來的生存能力和信譽,取決於他們是否能夠促進西藏藏人地位,甚至把自己擺在次要地位。賦予他們實質的地位,擔任政府、社會的領導者,而不是瞧不起他們。」

無論西藏難民的實驗會在何處結束,有效對付北京「祝福」的最重要因素將是保持西藏人民內部的團結、寬容和和平。巴奈特這樣的學者說,這不是必然的。他說,2016年初發生在巴黎的一位西藏新移民自殺事件,突顯了一些藏人在加入流亡生活時所感受到的孤立感。據報導,多倫多發生西藏幫派暴力事件,印度各地安置區的刀殺和打架事件,以及各地青年藏人的濫用藥物。很顯然,今天的難民儘管也有亮點,但有許多挑戰使得他們前進的道路充滿險阻。

幾乎打從一開始流亡,達賴喇嘛就懇求他的人民要有耐心、同情和信任。1961年3月10日,是他流亡50多個年頭每年必定發表聲明的第一篇文告,尊者呼籲他的同胞們在印度、尼泊爾和不丹要堅守他們的西藏價值觀,同時準備好自己有一天能夠回到一個更自由的國家。他說:

「我們全都肩負重責大任,要準備好自己有一天能夠返回祖國,建立一個更加幸福和更加獨立的西藏。新西藏需要數以千計訓練有素、技術精良的男男女女,必須使西藏與民主精神保持一致,同時又不失我們的文化和宗教遺產或靈魂。」

自從最初這篇呼籲耐心的文告以來,流亡藏人的情況發生很大的變化。然而,今天文告的部分內容還逐字逐句地重複傳遞給新來的大批年輕難民,引領他們在中國的軟實力戰爭中堅持自己的道路。

達賴喇嘛派駐北美前任代表格多.歐卡桑曾經問我,我認為西藏流亡社區的最大優勢是什麼,最大弱點又是什麼。我對這兩個問題的回答是一樣的。我回答說:「信仰。」相信西藏人的宗教和政治領導人有朝一日能領導他們回家。

我這樣解釋我的思維:經過這麼多年與流亡藏人一起生活,以及寫出他們的故事,加上中國比起以往任何時候都更強大,我看不出有任何可能性,西藏人會以任何有意義的方式回到故鄉、治理他們的雪域,至少不會很快發生。然而,許多我這半輩子所認識的西藏難民,他們絕大多數人對於榮獲諾貝爾和平獎的這位年逾古稀和尚的宣示,仍然保持著幾近盲目的忠誠,相信他們的奮鬥將會有很好的結果。針對洛桑的問題,我無法不問一個我自己思索多年的問題:

「西藏人對未來的信心是否變得盲目了?當第十四世達賴喇嘛去世時,這些信念要如何維繫希望呢?」

洛桑略微往後靠在椅子上,心有所感的點點頭。他讓我感到驚訝地說:

「你說的沒錯。從西藏人的角度來看,我們也有同樣的感受。」他繼續說道,當尊者去世時,「由於我們⋯⋯複雜的宗教教派,西藏內的藏人不會同意一位新的唯一的宗教領袖。即使在教派內部,也很難就一位領導人達成一致意見。有一個像達賴喇嘛尊者這樣讓我們都信仰他的人,是非常非常困難的。在目前的情況下,在沒有了尊者的情況下,唯一能夠團結藏人的機制是民主制度,我們自己的政治領導層。這就是為什麼我們都在努力維持和促進這種方式。我們不是在談論個人,我們談論的是民主制度。」

簡而言之,這種情緒正是為什麼中國如此關注當今西藏流亡社區內發生的事情的緣故:一個雖未被承認為國家,卻運作良好的機制,使得西藏人能夠在他們離棄的故土邊界之外,培育一個有朝一日可以回到邊境的另一邊重新複製或建造的機制。牛津大學的菲歐娜.麥康奈爾稱其為真正事務的預演彩排;雖然沒有被任何國家承認為一個合法的政府,但是西藏流亡政府卻設法建立一個實質上的國家:擁有憲法、收稅、管理土地、舉行選舉,並且照顧「公民」的福利。

雖然西藏流亡政府缺乏一支壟斷性的武力,這是偉大的德國社會學家馬克斯.韋伯(Max Weber)所界定的現代民族國家的決定性因素,但是它確實在其人民心目中具有合法性。儘管看起來不太像,西藏流亡政府對於中國本身構成象徵性的,也是實際上的挑戰。它不依賴於單一的一個領導人物,即使達賴喇嘛去世,它仍有潛力繼續成為西藏野心、願望和自決的焦點。簡而言之,西藏流亡體制是中國對西藏所無法控制的因素。

這就是為什麼,即使第十四世達賴喇嘛不復存在之後很久一段時間,在新的年輕宗教和政治領導人通過記憶中無與倫比的文化和政治實驗崛起之後很久一段時間,北京還是會繼續「祝福」的原因。這就是為什麼各地的西藏人,帕拉(普蘭.多傑)以及他的子女們,儘管成功機率不大,卻仍然懷抱希望和信念,認為他們的奮鬥不會毫無結果的原因。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。