在亂世裡,有了第十四世達賴喇嘛,帶領藏人攀高山、出西藏,走向世界,是種幸運。達賴喇嘛的個人魅力與光環,照亮流亡藏人的處境。

強大的光環能驅走黑暗,然而,也可能過於輝煌,讓身在其中的人暫時目盲,滿足於既有的現狀,不再前進。

如果第十四世達賴喇嘛不在了,後達賴喇嘛時代,將會是什麼景況?

本文接續《籠罩在「西藏民主」上空的巨靈》上篇。

政教分離後,即使是洛桑森格重視並頗為自豪的外交,都還有鐵板一塊始終未突破,那就是與中國恢復對話。達賴喇嘛和中共在2001年重啟對話,由代表團進入中國談判,最後一次是在2010年,無果而終。從2010年至今已7年未與中國官方有任何接觸。

說起下一個任期的首要之務,洛桑森格說:「要開始和中國的對話,設法和平地解決西藏的議題,永遠會是我們CTA的首要政治目標,當然也很困難。」

議長索南丹培則說,「在洛桑森格2011年第一次當選的就職演說中,提到要讓達賴喇嘛回到西藏,這話他說得太滿了,在上個任期他始終無法和中國政府有任何對話,這方面,司政沒付出什麼努力。」

CTA依循著達賴喇嘛在1988年於歐洲議會提出的「史特拉斯堡建議」,即將國防與外交交給中國,不尋求獨立,只尋求名副其實在內政上能夠自治的「中間道路」。儘管中國官方一再強調,過去不會,現在不會,未來也永遠不會接受「中間道路」,洛桑森格對於和中共的談判以及「中間道路」,都保持著相當正面的思考與樂觀。他說,「做為CTA,會永遠保持中間道路,這是肯定的。中間道路會繼續下去。」

我問,「外界對你有些批評,說你對中國政府不了解,以為中間道路或和平談判是可能的,你怎麼看?」

他說,「如果中國是個跟北韓一樣隔離的國家,那你可以說中國不和其他國家簽協議,但中國有呀,馬英九也和中國簽貿易協定,還握到手了。我保持樂觀,中國會和我們達成協議。」接著他像個被冤枉的好學生,一一細數他對中國的了解,「在哈佛的16年,我主要是研究中國的憲法,我花了多年時間和世界頂尖的中國研究學者在一起,我對中國有非常務實的了解。」

長期關心西藏議題,台灣圖博之友協會會長周美里是這麼說的:「中間道路的政策沒有問題,但民間有西藏獨立的聲音,不表示政府就能毫無作為,一昧建立在與中共和善談判的前提上。2009、2010年西藏境內有大規模的藏人自焚,這是因為境內的人無法忍耐中共的高壓統治,在外面的人又沒幫忙,你們海外的人到底做了什麼,我非常悲觀。」

周美里下了一個結論:「流亡政府不認識中共,連本質都不認識。」

洛桑森格於2011年上任之後,為了對中國境內的西藏局勢能多一點了解,成立「政策研究中心」,主要研究中國的西藏政策。政策研究中心在一棟不起眼的舊樓裡,屋頂時常傳來蹦蹦巨響,猴群追逐不休。走進去依然是昏暗的,採訪到一半,我們汗流浹背時,電才來。

研究中國,但如何取得境內資訊?政策研究中心主任圖登桑沛(Thubten Samphel)說,有三個管道:一是透過新近逃出來的藏人;二是透過社交媒體,「如果不是很敏感的言詞,還可以聯繫」;三是中國國營企業在西藏進行的挖礦工程,在網路上可以找到相關的數據與資料。

出乎意料之外,政策研究中心「研究中共」的管道,其實都是民間能取得的,沒有多少特別之處。對於強勁的對手中共,圖登桑沛和洛桑森格一樣,都抱持著正面樂觀的態度。他印出一篇BBC的英文報導給我看,報導中提到一個中國富商,也是藏傳佛教信徒的肖武男請BBC記者到他的家裡,肖武男百無禁忌,不但讓BBC記者拍攝他家裡的達賴喇嘛照片,還出示一張肖武男到達蘭薩拉參見達賴喇嘛本人的照片。

如果是一般藏人,私藏法王照片,將會有牢獄之災,但肖武男不但接受境外媒體訪問,還沒有受到任何懲罰。圖登桑沛說,代表中共對達賴喇嘛以及藏傳佛教的打壓態度,可以看得出鬆動的跡象。但是採訪裡富商自己說了,他只問信仰,不碰政治,信教是為了在高度競爭的商場上,尋找心靈平靜。哥倫比亞大學西藏問題專家羅比.巴尼特(Robbie Barnett)也說,肖武男會見達賴喇嘛一事,不宜過度解讀。

樂觀的還包括達賴喇嘛本人,對於中共始終駁斥的中間道路,達賴喇嘛說,「過去幾年來,我們注意到大約有1千篇中國人士寫的文章,對我們的中間道路路線完全地支持,反而對於中國的政策非常地批判。」

在2008年,CTA外交部特別印製了一本手冊,書名叫《西藏問題─華人新思考》,翻開目錄,其中的許多作者如魏京生、胡平、吾爾開希、曹長青、萬延海等,大多是流亡海外的知識份子,並不能代表中國內部的聲音。

對這樣一面倒的樂觀提出警告的,反而是還身在「裡面」的人,作家唯色在〈中國政府對藏政策調整了嗎?〉中說:

西藏有句諺語:「藏人毀於希望,漢人毀於猜忌。」⋯⋯無論如何,需要冷靜地觀察、核實,而不是盲目輕信、樂觀,否則可能會被置於某個局中動彈不得,歷史上前車之鑑已太多。

似是而非的消息從境內神祕傳到境外(流亡社會或流亡人士),被輕信與放大,透過流亡媒體輕率報導,再被各種人士過度解讀,以致不斷發酵,其實具有貽害作用。這其中既有有意識地製造與不加證實地傳播,也有流亡西藏一直對中國當局及社會以及境內西藏的誤讀。

成立於1970年的西藏青年會(簡稱藏青會),是流亡社會中少數不改初衷,主張「西藏獨立」的民間團體。藏青會秘書長札西頓珠(Tashi Dhondup)特別提到港台兩地的雨傘、太陽花運動,對年輕一輩的藏人產生很大的激勵,他說,「現在網路上的訊息非常發達,年輕藏人會自己上網找資料,有獨立判斷的能力,儘管政府鼓吹中間道路,但年輕人也知道中共完全不承認中間道路,於是原本支持中間道路的也逐漸鬆動。」

藏青會不只主張「獨立」,也不排除採用非和平的暴力手段,札西頓珠說:「如果時勢需要,不會抗拒用暴力手段,因為藏青會的章程中,沒有規定要採取暴力或非暴力手段。國際情勢在變,不能落後不改變。」

不論是主張獨立,或者是不排除暴力,皆大大悖反達賴喇嘛的中間道路,以及宗教的和平思想。然而,藏青會並非如李科先那樣的「異端」,歷來流亡藏人中的許多意見領袖,都曾是藏青會的一員,包括現任司政洛桑森格。因此,藏青會之於CTA,獨立路線之於中間道路,並非水火不容的兩端。札西頓珠說:「西藏境內的抗議不斷,但政府停滯不前,藏青會一向有號召力,有時政府不方便做的,就讓NGO來做吧。」

在達蘭薩拉,我們正好遇見了一場由婦女會等NGO組織的一場遊行。在西藏安多地區,從2008年開始,中國的國營企業在當地的阿米共哄神山挖礦,毒水流到河裡,造成大批魚群死亡,十幾個藏人因為抗議而被捉走。

流亡藏人在尊者的庇護下過得很舒服,但不要忘了,西藏境內的藏人仍不畏槍砲站在最前線。西藏婦女會會長卓瑪央金(Dolma Yangchen)

遊行的隊伍稀稀落落,參加的大多是當地的NGO成員,所謂的「自己人」。3年前我參加過另一場在達蘭薩拉為境內藏人自焚所辦的遊行,當時可不是這樣的,隊伍拉得很長,不斷有路過的人加入,匯入這條喧嘩請願的大河。半途加入的路人,大多是嬉皮模樣的西方觀光客,來到達蘭薩拉,讀經、冥想、打坐,追隨他們心中愛與和平的香格里拉。

3年後,達蘭薩拉路上的西方觀光客,銳減許多,取而代之的是印度本地人,他們不一定為達賴喇嘛而來,而是自從附近蓋了一間板球場後,達蘭薩拉成了印度人的觀光避暑勝地。本來就不寬敞的主要街道上,塞滿了印度人自駕的小客車,寸步難行,喇叭聲不絕於耳,擾人清靜。一位當地人跟我們說,「劣幣驅逐良幣,如今喜歡清靜的西方觀光客不愛來了。」

新近到來的印度鄰居們,看見遊行的隊伍,大多冷眼旁觀,不會加入遊行隊伍,偶爾有一兩個旁觀者,突然在旁邊嘻皮笑臉怪腔怪調地吼叫,仔細一聽,原來是在覆誦遊行者的口號,只不過那邊喊的慷慨激昂,而印度鄰居這邊,卻只是戲謔地模仿。

即使達賴喇嘛還健在,但西方世界曾有的那個精神依託,著迷於香格里拉烏托邦的一代花兒、嬉皮,都已成為過去。

印度作家潘卡伊.米什拉(Pankaj Mishra),曾經幫《紐約時報》寫過一篇文章〈最後的達賴喇嘛?〉,他說:「曾經被政壇和娛樂圈人物同時熱烈追捧的西藏事業,在後911時代卻逐漸偃旗息鼓。世界的相互聯繫變得越來越深,但──以不斷升級的戰爭、頻繁的恐怖襲擊和中國的快速崛起為特徵──比起希望,它激起更多的是焦慮和困惑。達賴喇嘛本人從他在喜馬拉雅山脈腳下的簡陋印度小城達蘭薩拉的官邸,無助地看著這一切。」

國際上,由於中國國力的崛起,近5年藏人的地位有了劇烈的變化,一向支持藏人的歐盟議會,由於中國一一遊說歐盟議員,在2014年,歐盟議會不再提撥經費給已經行之有年,倡議西藏人權的組織。而達賴喇嘛出訪各國時,遭到的種種打壓,亦時有耳聞,同樣在2014年,諾貝爾和平獎得主高峰會在開普敦舉行,但南非政府拒絕發給也是得主之一的達賴喇嘛簽證,讓他無法出席。

中國崛起後,國際上的阻礙、禁制、隔絕多了,但達賴喇嘛還是要勉力地走出去,如同他一直以來所做的,走出去,才有曝光,才能讓人一看到他,就想起他身後那個苦難的西藏,這是達賴喇嘛的使命,也是宿命。

上了80歲的年紀,還經得起長途飛行的折騰嗎?中文秘書長才嘉說,「以前尊者大概一年有一半的時間在國外出訪,這幾年減少了一些,一年大概有4、5個月在國外,以前都直接飛美國,現在會在法蘭克福休息一天再飛。」

空中飛人的傳奇性仍在,才嘉說,「坐飛機時他都在打坐、冥想,一上飛機他就將手錶調成目的地的時間,抵達之後沒有任何時差。」時區、經緯、換日線,在達賴喇嘛這個跨時空地域的super idol身上,完全不起作用。他是super idol中的super idol,這個夏天達賴喇嘛訪美,Lady Gaga和他高調見面,還要請達賴喇嘛證婚,完全將廣大的中國市場棄於腦後不顧。

在流亡藏人社會裡,出得了第二個如同達賴喇嘛一樣,征服世界的super idol嗎?

在BBC所拍攝的紀錄片《後達賴喇嘛時代》,其中提到了也擁有大量信徒的第十七世大寶法王噶瑪巴.鄔金欽列多傑,或許可以成為達賴喇嘛的繼任者。

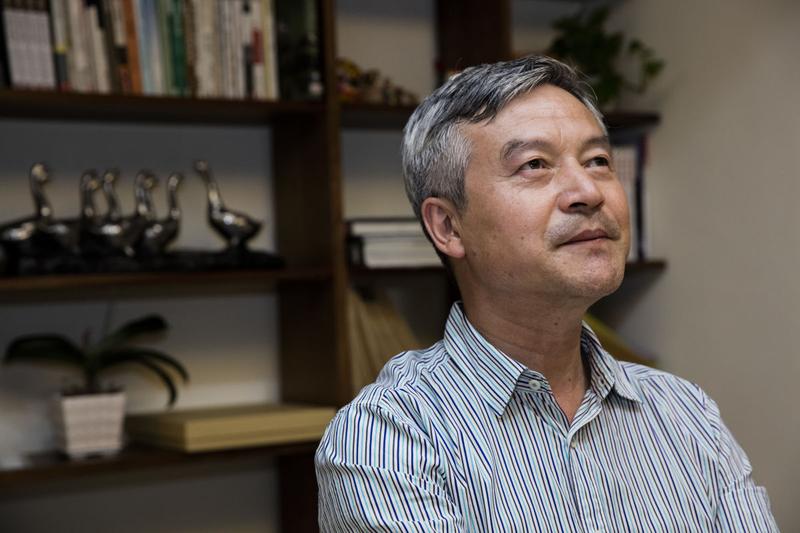

我們和大寶法王約在德里碰面,他剛從歐洲回來,睜著一雙沒睡飽充滿血絲的雙眼,帶著濃濃倦意,在他下榻的六星級飯店,接受我們的訪問。

對於成為達賴喇嘛的繼位者,大寶法王沉吟了好一會兒才回答:「簡單來說,尊者和我之間純粹是一種精神上的師徒關係,而非如同外界的揣測,說在政治上,尊者對我會有一些囑咐。歷代的大寶法王在政治上都沒有真正的參與,我自己對政治也是持保守的態度。」

鄔金欽列多傑1985年出生於西藏東部,在8歲時由中國官方和達賴喇嘛認證為大寶法王轉世,他在1999年逃離中國,來到印度,住在達蘭薩拉附近的上密院。

同樣逃往印度的兩個活佛,命運大不同,1959年達賴喇嘛逃往印度,印度政府給予禮遇。但是自從1962年的中印戰爭爆發後,印度戰敗,視為奇恥大辱,從此視中國為寇讎。十七世大寶法王剛到印度時,幾乎處於被軟禁監視的狀態,印度官方一直沒有完全排除,對他可能是中國間諜的猜疑。大寶法王除了上密院,幾乎哪裡都不能去,直到2008年,印度政府才發給大寶法王旅行簽證,讓他能到美國弘法。

也許因為這層因素,談起政治,大寶法王總是閃躲。

然而,政治無所不在,即使是藏傳佛教,也有其宗教間的角力。我們問大寶法王,如果達賴喇嘛不在了,他是否可以擔起那個重責大任,成為藏傳佛教的精神領袖。

他答:「西藏的宗教裡有不同的傳承,寧瑪派噶舉派,他們都有自己的精神領導。達賴喇嘛尊者,是因為在政治上的崇高地位,讓他成為所有藏傳佛教的不同傳承都認可的領袖。如果沒有尊者,就可能很難有一個大家都認可的領導。就算將來有一個十五世達賴喇嘛,可能也沒有辦法成為目前像十四世達賴喇嘛這樣的共主。」

「如果西藏像原來那樣,有自己的政府和權力,有政治上的影響力,那就有可能,但我們不再有政治上的權力。」

「我們不再有政治上的權力」,大寶法王如是說。流亡藏人在達蘭薩拉半世紀的民主試驗,三權分立的藏人行政中央(行政)、人民議會(立法)、法院(司法),建立在喜馬拉雅邊沿山區的陡坡上,艱難地紮根。

也許最該問印度人,對於半世紀以來,生活在同一塊土地上的藏人,抱持著什麼樣的觀感?

早上在達蘭薩拉,是達賴喇嘛的大眾接見時間,如今在等待接見的行列中,也可以看到印度民眾的身影。藏人手持哈達,穿上隆重傳統服飾,排到達賴喇嘛面前時,大多謙卑地曲著身,不敢直視。印度人則看起來神情輕鬆,觀光客的好奇感,大過於信徒的虔敬。對於藏人而言,除非達賴喇嘛主動,否則「神」是不可碰觸的。但是在印度人那裡,先是吻手,接著蹲下摸達賴喇嘛的腳,自成一套「印度式」的肢體碰觸參見法。

6月7日開始,達賴喇嘛每天上午在達蘭薩拉連續講經開示3天,原本已停止接見。這個季節也是印度的避暑季,20幾個印度國會議員上山來,儘管上午的講經已經耗去大半體力,達賴喇嘛仍然破例在下午召見。

人在,人情就在。2007年,為了要整治河川,位於德里Yamuna河邊的藏人聚落「西藏村」(Majun-Ka-Tilla)面臨拆遷的命運,500多戶從1960年就落戶於此的藏人家庭,面臨無家可歸的處境。

當時的德里市長說了一句話:「如果把西藏村剷除掉,我要怎麼見達賴喇嘛。」因此在德里市長的協調下,中央政府答應保留這塊聚落,連附近本來也要一併拆除的錫克教教堂,也獲得保留。

達賴喇嘛辦公室中文秘書長才嘉說:「尊者對藏人說過:『即使我還在,你們也要當成我不在,自己解決問題。』只要尊者還在,國際空間發生再大的變化,印度都不會為難藏人,但如果尊者不在,就很難說了。」

印度尼赫魯大學國際關係學院的謝鋼(Srikanth Kondapalli)觀察到一個有趣的變化,在2014年印度總理莫迪的就職典禮上,洛桑森格獲得的安全禮遇和印度的部長同等級,是最高級別的VIP。而洛桑森格現在只要公開露面,印度政府也給予其加倍的安全保護。

謝鋼說:「印度政府對洛桑森格維安的提升,是因為他現在是半個達賴喇嘛,他的安全很重要。」

1959年達賴喇嘛和大批難民逃到印度,對於印度而言,達賴喇嘛究竟是印度手上一張少數可以對付中國的王牌?或者他身後夾帶數以萬計的難民,成為印度沉重的負擔?

謝鋼的看法是:「在1962年(中印戰爭)時,是我們的負擔,因為當時毛澤東說了,戰爭起源於印度對達賴喇嘛的庇護。今天,世界上很多國家拒絕發給達賴喇嘛簽證,可是印度仍然提供他庇護,保存西藏的傳統文化,支付藏人的社會福利支出。」

「印度要給中國的訊息是,你必須和平地解決西藏問題,要以藏人滿意的方式,在真正的自治達成之前,藏人不會回到中國。根據印度法規,任何人在此出生,或者居住滿5年,就可以申請成為印度國民。他們(藏人)都來50多年了,但多數拒絕申請印度國籍,表示他們還想要有一天回到西藏。」

目前執政的印度人民黨秘書長馬達哈夫(Ram Madhav),在德里接受訪問,他明確地說出:「如果達賴喇嘛不在了,印度對於安置藏人的政策仍會延續。」但他同時也反駁,印度政府對於洛桑森格在莫迪就職典禮上的高規格禮遇,「他是由幾位黨內的朋友邀請來的,不是政府邀請來的,但我重申,我們尊重他們,他們是我們的客人。」

「客人」,這是馬達哈夫在訪談間,談及達賴喇嘛時,不斷提到的字眼。這彷彿也是達賴喇嘛與流亡藏人,在印度的尷尬處境,儘管這塊炎熱多塵沙的寬闊土地,歡迎你繼續住下來,但流亡50年、70年、100年後⋯⋯,永遠是個做不了主的客人。

客人待久了,也未嘗不能落地生根,在印度北方的Bir藏人定居點,我們來到一個老爺爺家中,老爺爺是西藏康區人,在1959年以前就已經跟著薩迦派的宗教領袖出來,紮根於此。如今他的孫子也已21歲,正在從軍,吃印度的公家飯。他的兒子,在拉達克開了一間商店,做觀光客生意,我們沒有問他生意怎麼樣。因為老爺爺家獨棟的三層樓透天厝,在定居點一片平房裡鶴立雞群,已說明一家的經濟狀況。

80多歲的老爺爺和達賴喇嘛差不多歲數,但是外表顯得蒼老得多,他剛過來時是築路工人,幹盡辛苦的體力活。往遠處望去,可見喜馬拉雅山脈的外緣,山的那一邊就是家鄉,問他還想不想回去?但老爺爺重聽得厲害,他抱著狗,陷在舒服的沙發裡看電視,已聽不到我們的提問。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。