西藏(Tibet,又稱圖博)抗暴60週年之際,《報導者》選出10本書,讓你從裡裡外外了解西藏:達賴喇嘛是怎麼開始流亡的?達賴喇嘛二哥嘉樂頓珠的監護人曾經是蔣介石?班禪喇嘛的轉世,為什麼對達賴喇嘛至關重要?流亡藏人第二代在印度過著什麼樣的生活?中國境內藏人的真實處境為何?如果抄你作業的小學同學,被認證為轉世活佛,你要怎麼跟他互動?

1959年3月10日,拉薩民眾傾城而出,阻止達賴喇嘛去軍區司令部看表演。當時傳言,中共的軍隊要綁架西藏宗教領袖作為人質,一傳十,十傳百,達賴喇嘛所居住的羅布林卡外圍滿成千上萬的藏民,衝突一觸即發。

7天後,1959年3月17日,第十四世達賴喇嘛離開西藏,開始一生流亡的命運。半世紀前達賴喇嘛的出走原因,向來眾說紛紜,中共官方與西藏流亡政府各持己見。達賴喇嘛像一枚正反兩面的錢幣,不是極度醜化,就是全盤神化,在李江琳這本書出現之前,一直缺少公允客觀的第三方說法。

現居美國的學者李江琳,2007年以來持續研究西藏流亡史,親赴印度和尼泊爾訪問將近20處西藏難民定居點、超過300位來自西藏三區的難民。李江琳訪問得來的大量口述史,佐以可靠文獻,細密織起達賴喇嘛驚心動魄的「出西藏記」。

1959年3月,達賴喇嘛的出走並不是一次偶發事件,戰爭有前奏,也有續曲,達賴喇嘛流亡印度後,一場不為外界所知的祕密戰爭並未因此結束。作者將場景從定點的拉薩,拉高到整個青藏高原。西元八世紀,藏密始祖蓮花生大師曾預言:「當鐵鳥在天空飛翔,鐵馬在大地奔馳之時,藏人將像螞蟻一樣流散世界各地,佛法也將傳入紅人的國度。」

一千多年後,中共駕「鐵鳥」、騎「鐵馬」碾過高原,藏人奮起抵抗,死傷無數、生者被迫離開家園,流亡印度、漂泊世界,預言就此成真。

1956年至1962年,中共解放軍打著「民主改革」的口號進入藏區,彷彿提前預演文化大革命。鐵蹄踐踏之處,寺院崩塌、經卷焚毀、藏族文明刨根,演變成一場浩劫。

「打仗死人太多,那裡的水幾年沒法喝」,藏人用這句話道盡戰爭的慘烈。中共官方版黨史對入藏時的血腥屠殺始終模糊焦點,企圖以「鎮壓武裝叛亂」、「肅清反革命分子」粉飾太平。一甲子過去了,這場戰爭仍未解密。在倖存者被迫緘口、流亡者無力發聲之下,真相逐漸模糊。 李江琳再次發揮「重現歷史」的縝密功夫,走訪數百位西藏耆老、解開軍方機密檔案,與中共官方出版資料比對,反覆對照與考證,塵封的過往終於從歷史深處一點一滴地浮現。

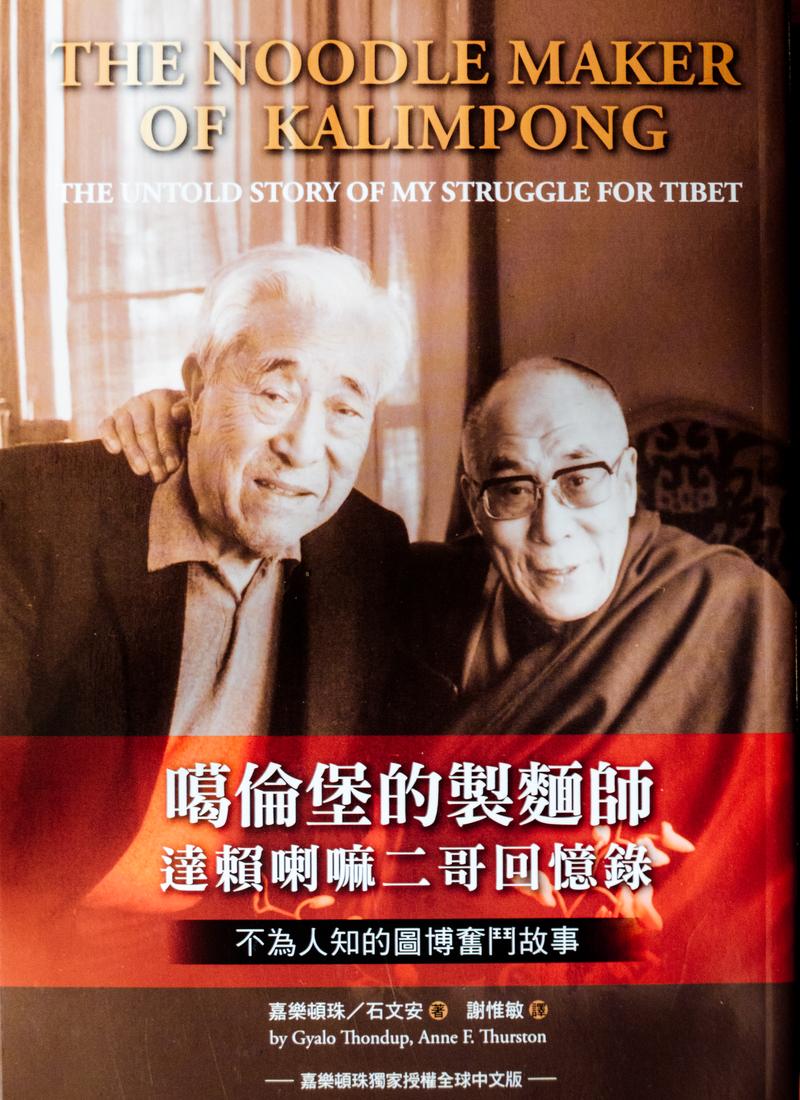

嘉樂頓珠(Gyalo Thondup)是第十四世達賴喇嘛的二哥,家中五位兄弟只有他未出家成僧。有這樣一位活佛轉世的親弟弟,嘉樂頓珠跌宕起伏的人生際遇,並不比弟弟遜色太多。

從弟弟被認證為達賴喇嘛之後,原本只是尋常農家的一家人,在1939年遷往拉薩。嘉樂頓珠的養成教育只有一個目的:將來輔佐弟弟治國。1945年,達賴喇嘛成年前的攝政──熱振仁波切,安排嘉樂頓珠到南京讀書,希望他將來能肩負與中國的外交重任。嘉樂頓珠的監護人地位顯赫,正是國民政府的主席蔣介石。嘉樂頓珠在中國古都接受完全漢化的教育,日後也娶了一位漢人妻子朱丹,是國民政府位高權重的軍官之女。

1949年國共內戰失敗後,蔣介石退守台灣。與國民政府關係匪淺的嘉樂頓珠夫妻買了機票離開中國,流亡印度,比他的弟弟達賴喇嘛的流亡早了10年。中共上台後,很快在1950年進軍西藏,流亡在外的嘉樂頓珠與西藏境內的反抗者互通有無,成為美國中央情報局與西藏地下游擊隊之間的聯絡人。

1959年達賴喇嘛流亡印度前,嘉樂頓珠早已幫弟弟向印度總理尼赫魯申請政治庇護。流亡初始一切都要從頭開始,精通英語、中文、藏文的嘉樂頓珠,能夠與流利的外語與世界各國領袖交涉,讓西方關注藏人的流亡處境,也將達賴喇嘛推往世界,嘉樂頓珠居功厥偉,不負當初「輔佐弟弟治國」的使命。

本書最大驚喜,是可以藉由嘉樂頓珠的眼睛,看到更具人味的達賴喇嘛。從這本回憶錄,還可以看到國際外交局勢的詭譎難測,嘉樂頓珠以一個受國民黨栽培的流亡藏人之身,如何周旋在共產黨、國民黨與美國、印度之間。

根據西藏傳統,班禪喇嘛和達賴喇嘛維持密切的精神關係,班禪喇嘛是無量光佛的輪迴轉世,達賴喇嘛是觀世音菩薩在人間的應化之身。身為格魯巴教派至高無上的菩薩,藉由綿延不絕的靈魂轉世,達賴和班禪互為師徒,其中一人仙逝後,另一人便肩負認證往生者轉世化身的重責大任。

1959年當十四世達賴喇嘛流亡印度後,他和十世班禪喇嘛從此隔著喜馬拉雅山,直到1989年班禪喇嘛過世前,緣慳一面。

流亡在外的觀世音,有家歸不得;留守在內的無量光佛,即將要遭遇毀天滅地的浩劫:文化大革命。1966年,文革開始,紅衛兵將班禪喇嘛五花大綁,遊街示眾。此後班禪喇嘛單獨監禁長達10年,在獄中他常遭到羞辱與杖打,直到1977年文革結束才出獄。

八○年代政治風氣稍稍鬆綁,中共准許班禪喇嘛回到西藏。1989年,班禪喇嘛回到他的領地日喀則,重建札什倫布寺,將歷代班禪喇嘛的遺骨重新放回寺中,卻突然心肌梗塞過世,「被毒殺而非自然死亡」的傳聞始終沸沸湯湯。

十世班禪喇嘛過世後,十四世達賴喇嘛雖然身在海外,但仍然和西藏內部、班禪身邊的高僧保持密切聯繫,依傳統規矩,達賴喇嘛必須要擔起認證第十一世班禪喇嘛的重責大任。

1995年5月17日,當時只有6歲的男童更登確吉尼瑪(Gêndün Qoikyi Nyima)被公安從家中帶走。當時他剛在3天前被達賴喇嘛宣布為十一世班禪喇嘛,但中共宣稱更登確吉尼瑪只是「普通小孩」,將他「保護起來」,從此下落不明。中共當局馬上宣布另一位兒童才是第十一世班禪喇嘛。中共所下的這一步棋是,只要掌握班禪喇嘛,那麼當現今的達賴喇嘛圓寂時,下一世的認證也掌握在中共當局手上。認證轉世的權力背後,有更複雜的政治目的,美國記者伊莎貝爾.希爾頓(Isabel Hilton)在1994年透過跟訪達賴喇嘛,也加入尋訪下一世班禪的過程。作者在入戲之餘,難得能保持一種抽離,從這段尋訪過程映照出西藏與中國之間糾纏難解的歷史脈絡。

以英語寫作的著名詩人丹真宗智(Tenzin Tsundue,又譯丹增宗智),是出生於印度的流亡藏人第二代。1959年,丹真宗智的父母跟隨達賴喇嘛穿越崇山峻嶺,逃到印度。第一代流亡藏人不會說英文,只能當築路工人,建造當時世界海拔最高也最險峻的公路。丹真宗智在路旁的簡陋帳蓬裡出生,母親生下他10天後就上工,繼續鑿碎大石蓋公路。

2001年,丹真宗智以散文〈我這種流亡〉(My Kind of Exile)參加全印度英文散文競賽,獲得非小說類首獎。流亡藏人第二代大多能流利使用英語,但在丹真宗智之前,流亡的經驗鮮少被講述,只因為身在印度的藏人會有種罪惡感,覺得該被關注的是山那頭,中國境內藏人水深火熱的殘酷處境。

當博巴(藏人)第一次來到卡納塔卡定居時,他們決定只種玉米和一點蔬菜,因為他們說靠達賴喇嘛尊者的恩澤,不出十年他們就可以回家了。然而現在芭樂樹都已經老了、枯萎了;種在後頭的芒果種子都開始長出果實了;屋子旁邊的椰子樹已肩並肩長成大樹。當年輕的一代散布在世界各角落為學習、為工作忙碌著,老人們拿著轉經筒坐在太陽下,一邊喝著青稞酒或酥油茶,一邊談論著過去在圖博那一段曾經有過的美好歲月。這種無盡的等待似乎在重新詮釋永恆的含義。 ──〈我這種流亡〉

1959年藏人流亡到印度,轉眼已過一甲子,第三代、第四代散布海外紮根,從德里到東京,從瑞士到洛杉磯,四處可為家,但這些安居之所,都無法稱為「家鄉」,或許只有詩歌與文學,才是無根流亡狀態中的安住之地。

在印度北邊的達蘭薩拉,是俗稱西藏流亡政府的藏人行政中央(Central Tibetan Administration,簡稱CTA)所在地,流亡初期篳路藍縷,原本住在高原的藏人,要忍受印度的酷熱天氣,苦不堪言。半世紀後,印度流亡藏人社區已建立民主制度,投票選出議員,以及相當於總理的司政,也開始「獨立」與「中間路線」的討論。達賴喇嘛個人魅力的光環,也將西藏議題帶向全世界。

在山的另一頭,中國境內藏人卻因專制政權而難以出聲,藏人作家唯色(藏名:茨仁唯色),透過美國自由亞洲電臺(Free Asia Radio)每週撰寫評論,是來自西藏現場唯一的獨立之聲。唯色的書只能在海外出版,出書後付出代價,她的通訊與出入都遭監視,唯色的名字也成為中國境內網路的禁忌。

「只要有了紀錄,就有了存在;有了一點一點的真相,就有了與權力者鬥爭的可能。」唯色紀錄下西藏正在發生的生態浩劫:中國的國營企業在青藏高原的水源地採礦,造成下游嚴重汙染。也記錄下拉薩古城的觀光媚俗化,漢人來此建造大型商場,使得藏族傳統文化日益喪失,文化刨根的程度被聯合國教科文組織給出「黃牌警告」。

中國境內藏人與海外流亡藏人的長期隔絕,導致資訊被誇張放大,唯色也提出呼籲「藏人毀於希望,漢人毀於猜忌。」她希望海外藏人要冷靜地觀察、核實,而非盲目樂觀地輕信各種由中共所放出來的消息。生存在彷彿《1984》小說場景中的真實西藏,當謬誤被當成真理的時候,「對治的唯一辦法就是清醒,經驗與常識以及事實才是最可靠。」

王力雄的政治寓言小說《黃禍》,曾被選進《亞洲週刊》20世紀中文小說100強,被譽為中國最敢言的小說家。王力雄長期關注中國的民主發展,尤其是維吾爾人以及藏人的處境,他走訪新疆,寫出《我的西域,你的東土》,也花了十幾年的時間,騎馬步行走遍西藏人跡罕至之處,《天葬:西藏的命運》一書,被認為是漢人所寫關於西藏問題中最客觀公平之作。

漢人和藏人長期以來糾結難解的對立關係,使得從漢人角度看西藏問題總不免偏頗。王力雄的妻子是著名西藏作家唯色,夫妻長期為境內藏人發聲,王力雄對西藏有其深層理解。另一方面,當局者迷,旁觀者清,他更能從外部的視角,挖掘藏人習焉不查的矛盾。中共政權與達蘭薩拉的流亡政府,王力雄並不偏向哪一邊,而是用政治現實剖析「無法破解的『局』」,他自承,目前也還找不到解方。

也許我只能展開一幅西藏的畫卷,讓你隨我一起在西藏令人神往亦令人心碎的歷史與現實中漫遊。那裏的天湛藍,雪峰耀眼,寺廟金頂輝煌,那裏有青棵、犛牛、酥油茶和糌粑,幾百萬人民與神靈鬼怪共度了千年寧靜,現在正被輾軋進那片高原的歷史巨輪所震盪。 ──《天葬》

萬瑪才旦是西藏最重要的中生代導演,執導的藏族題材電影,曾多次入圍威尼斯等國際影展,《塔洛》(2015)、《撞死一隻羊》(2018)也曾入圍金馬獎最佳劇情片。電影作品揉合西藏傳統宗教與冷酷的當下現實,在夢境與詩意間穿梭,自成魔幻寫實一格。

萬瑪才旦也是一位優秀的小說家,作品被翻譯成英、法、德、日等文字譯介至各國。他在台灣出版《嘛呢石,靜靜地敲》,以中文書寫的藏族題材小說。開篇〈烏金的牙齒〉,敘事者我娓娓道來,那個從小一起長大、老是要人家拉一把、讓他抄數學作業的兒時玩伴,被認證成轉世活佛,所有以往朝夕相處所建立的關係都被倒轉了,嘻笑親暱不再被允許,取而代之的是頂禮膜拜。

萬瑪才旦的小說文字,和他的鏡頭一樣乾淨簡練,所描述的時常是藏人面對現代化之後,傳統宗教與思想在其中所起的化學變化。轉世活佛始終弄不明白,「聽說有人證明了一加一等於三,這是為什麼呢?」萬瑪才旦在這裡埋了一個很深的梗,不便明說的有其言外之意。前蘇聯獨裁者史達林曾說「一加一等於三」,喬治.歐威爾(George Orwell)的極權寓言小說《1984》也說「二加二等於五」。西藏傳統文化進入當代,中國當局制訂活佛轉世應遵守的法律,歡迎來到「一加一等於三」的美麗新世界。

新疆、滇緬、西藏、蒙古、與朝鮮交界的東北大興安嶺,中國的邊境線蜿蜒漫長,貫穿眾多族群。柴春芽循線繞行邊境,路途上遭逢新疆維吾爾族穆斯林的復仇情結、蒙古草原上的神奇薩滿、金三角的美麗罌粟和邪惡毒梟,以及西藏流亡者愈來愈渺茫的獨立建國夢想⋯⋯族群之間的鑲嵌彷彿板塊的擠壓推移, 「邊界」是政治領地的強權劃定,也是人心中的荊棘。

成長於甘肅隴西的柴春芽,生在漢人家庭,卻有著邊疆族群的流盪靈魂。他曾任職於中國最頂尖的媒體《南方週末》,在中國的言論空間逐漸收緊後,2005年柴春芽毅然辭職,赴四川省甘孜藏族自治州德格縣一個高山牧場義務執教,完成紀實攝影《戈麥高地上的康巴人》;也曾多次深入中國藏區並到尼泊爾和印度流亡藏人社區考察。

在本書中,柴春芽從家鄉出發,歷時十多年的行走和田野調查,就人類因宗教、文化和政治而生的邊界問題深入思考。發現原本敞亮的世界,卻因人們砌築起傲慢的高牆,處處設立邊界,將之遮蔽。遮蔽的世界因為杜絕溝通,日漸荒蕪、冷漠和死寂,因此而生出民族仇恨。

西藏是柴春芽反覆書寫的主題,〈圖博特/西藏:憂傷的靈智與魔幻之地〉是本書的最後一章。2008年3月14日從拉薩爆發、繼而蔓延到藏區的暴動,在藏人看來,是繼1959年之後的起義,但柴春芽看到了種族世代仇恨埋下的定時炸彈,反而刺激漢族沙文主義的爆發。2008年後,柴春芽重返他曾執教的戈麥高地,曾一起生活過的人們對他冷漠以待,輕易將關於一個漢人的記憶抹去,「對於漢藏兩個民族來說,那場悲劇是一種感情的撕裂。從那之後,人們變得難以彼此信任。」

台灣攝影師林盟山的名字裡有個「山」字,書名《尋山》,尋的是藏地的高山峻嶺,尋的也是自己,一如許多人去藏地、去印度、去南美洲等物質條件較匱乏的地域,常是為了這個目的。林盟山的名字裡還有個「盟」字,貫串了整趟看似隨性的旅程。快速滾動的現代城市生活中,約定可隨時解除,對於藏人而言,約定從不隨口說出,一旦說出口,便成「盟誓」,1年、2年、3年、5年、10年,都要履約。

林盟山第一次入藏,來到四川4,000公尺的藏區:塔公。他落腳於一間藏傳佛教的僧院,和裡頭的師生共同生活。藏地宏偉的自然風光、藏人迷人的風俗民情、香格里拉被賦予浪漫不實的幻想,讓藏地成為全世界影像上最為氾濫之處。林盟山幫當地學童拍肖像照,首先找來一塊白布當背景,把後頭的藏地標誌通通遮去,鏡頭前只留下最真實的藏民臉孔。最終完成「流動攝影棚──山中肖像計畫」,在2010年於台北展出。

為了履行盟約,林盟山數度入藏,帶著沖洗出來的肖像重返塔山,一一交給當初被拍攝的孩童。《尋山》以文字敘述為主,照片的使用相當節制。取代藏地飽和影像的,是林盟山一路上跌撞不適的身體經驗,擁擠、顛簸、潮濕、疼痛、暈眩⋯⋯

旅行就在環境的置換造成身體和感官的衝擊,引發身體自然的防衛與不適,藉此在身體跟記憶累積能量。旅行最重要的是跟身體勞動有關,去走、去碰觸、去看、去感覺,接觸陽光、接觸空氣、接觸水、接觸人、接觸土地、接觸動物,你的身體會因為受傷疲累而產生記憶,之後轉化為一種能力跟能量。雖說是轉化,但可能是喚醒一些身體的本能,生活太安逸以至於我們張狂的不僅目中無人,更不敬天不畏神。我們的自我意識無端的張狂強大,卻又蓋了盒子,囚禁自己,確認自己的安全於是養成我們在安全無慮的環境下放肆的姿態。 ──《尋山》

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。