過去台灣與香港互為繁體中文書的海外市場,但近5年來,這片風景悄然流轉,愈來愈多台灣出版社開始經營香港路線出版,亦有愈來愈多的創作者落腳台灣。離散的香港人,出版品也在離散。

於是,台灣出版人從承接香港書到自製香港書,香港寫作者選擇在異鄉以書寫凝視家鄉。我們同時也看見,在台港人與在台出版人如何在台灣建立一個「香港學」的出版基地,持續傳遞對香港的關注與情感。終有一天,離散不再如此愁苦,讓思緒得以沉澱。

在《香港公屋》之前,梁啟智在台灣出版過兩本書,那是他書寫香港的開始。2020年出版的《香港第一課》原本是他在香港教書的課堂教材,成書之後,他以36問系統性論述香港百年來的認同之爭、制度變化與挑戰,成為許多讀者認識香港的入門書,當時香港誠品書店裡甚至有整張展桌銷售這本書。2024年的現在呢?「已經完全不能想像了,至少是不能公開地賣,」他說。

過去幾年,台灣出版市場正在變化,香港成為其中一道銳利的風景,以之為題的書寫愈來愈多,社會科學、人文政治、文學小說、生活、飲食、風格、詩集⋯⋯,也有許多香港作者在台灣落地。左岸、春山等出版社有意識地展開香港主題出版,衛城、木馬等也陸續出版韓麗珠、沐羽、陳慧、梁莉姿等香港作者作品,香港作者更頻頻出現在台灣文學獎項上,堆疊出另一股香港文學的時代風貌。

在今年(2024)的台北國際書展上,香港出版社與獨立書店再度會師。春山出版社總編輯莊瑞琳觀察,這是近年來難得再看到最多香港同業的一年:

「這兩年,我有一個很強烈的感覺,不管遇到的香港朋友是哪一種政治立場或認同,文化圈裡很多人都傾力在做『保存』。那樣的保存做得非常細緻,就連非常生硬的香港粵語辭典也都賣得動,大家似乎覺得買一本這樣的書,就算是放在家裡,都是一種支持。」

莊瑞琳就著書堆翻找著香港三聯出版的《開雀籠》與《未知的香港粗獷建築》,前者談香港養雀文化與雀籠工藝,後者則介紹20組香港粗獷建築及12位建築師,「對我來說,這是一種用比較軟性的方式來保存香港。再小的題目,都可以變成一本書,等於不斷在放大很多記憶,或者渴望凝視那些細節。這個某種程度也在影響台灣的香港出版,例如梁啟智的《香港公屋》保留很多香港的細節。」

香港約有200萬人口住在公屋,接近全港市民的3成。梁啟智也是公屋長大的孩子,他以公屋為觀察尺度,記錄香港公屋的模樣與人們生活的痕跡,也用地理學者的角度從公屋解讀香港政治與社會的演變。他談公屋,但也不只談公屋。香港不同歷史階段的公屋,都能看見香港政府管制手段的改變,公屋便是政府干預市場、干預土地、干預市民日常生活的一種方法。新書出版後,他很快便發現香港書評幾乎不會提到第五章,那是他認為全書最強烈、篇幅也最多的篇章。

「特別是一些年輕人覺得,這是我長大的地方啊,我要保護這個地方,」梁啟智有點傷感,「那些認同與感情就這樣出來了,19年末,通過區議會選舉,這幫素人就出來了還全當選。我最想說的也是這一段,曾經有這樣一個小小的機會,可以發揮這份感情的力量。但香港書評人怎麼能去談這一段呢?我也更發現,這本書就真的只能在台灣出版了。」

梁啟智現在是中央研究院社會學研究所訪問學人、香港主題小組的成員,研究室裡堆放著各種香港相關書籍與文件,好比知名的《電影雙週刊》,也有香港區議會選舉公報。地上還有好些個紙箱,也有成落的香港報紙,梁啟智細數著那些成疊成箱的書,那些是來自世界各地的香港記憶,還有大量香港本地社區報與刊物。他正努力收集全世界的「香港」,在海外建構「香港學」。

2014年後,香港出版大量雨傘運動相關書籍;2019年後也有運動相關的攝影及出版品。但2021年後,香港書業對於出版的能與不能之間,隱隱有種難以言說的試探。在香港本地,有性格強烈的老牌出版社停業了,但也有些獨立出版誕生了。香港寫作者更往小處關注也專注,主題遍及城市、生活、文化與地方,散步、建築、地景、字體、飲食、職人⋯⋯就連燒賣和雞蛋仔都有專書出版,還有許多地方史或社區誌出版。

「如果你問我為什麼?」梁啟智有些溫柔地開口:「我會說,大家都在找一個安全的方法,去訴說自己對香港的愛。」

香港創作者與出版人沒有停下腳步,太有挑戰性的不被容許,那就轉個方法繼續吧,看建築、談社區、走街道、道飲食,在香港書市裡,這成為一個風潮,也是沒辦法之下的一個現象。有些香港的出版能量則逐漸位移到台灣,觀察台灣與香港兩地的出版品,台港之間也有一種隱然的分流。

「香港人在離散,出版品也在離散。」春山總編輯莊瑞琳如此形容,「我們看見香港本地出版如何在政治荒原底下保存自己。對應香港不得不離散的過程,台灣的出版編輯該如何接住這件事?」

莊瑞琳十多年來專注在自製台灣書,不論是科普、文學、歷史、社科,幾乎都可以發展出本土書籍,她也擅長與學術界和媒體圈合作,從腳下的土地長出作品。2020年,莊瑞琳開始投入自製香港書,第一本便是《香港第一課》。因著不希望抗爭記憶被中斷的出版動機,後來再有《時代革命》電影訪談錄,過去兩年人文書市慘澹,沒想到這本訪談錄帶來15,000本的銷售成績。

但這並非常態現象,運動帶來的關注終究會消退。

反送中運動至今整整5年了。莊瑞琳觀察,香港的研究者和作家非常努力,試圖掙脫龐大的且沉重的抗爭記憶給綁架。「他們存在很大的動機去凝視香港,因此產生出非常多的書寫與創作方式,去回應時代的壓迫。」莊瑞琳也坦言,直到出版《香港公屋》,她才感覺自己不是在「救援」香港,「不是因為你們做不了,所以我們來做。而是梁啟智是一個很棒的研究者與作者,我們想要出版他的書。」

這兩年,莊瑞琳覺得才是回到相對尋常的時刻,回到書與讀者間的關係。

「這些書寫不只是回應香港,而是不論處在哪一種政治體裡,這些議題都與我們有關。」

她談起一位朋友,「他寫作,也參加過抗爭,但他有段時間非常不想被辨識出香港身分,因為人們會帶著抗爭的遮罩看他,彷彿他有責任去回應這些問題。所以他想要掙脫。這種掙脫不是閉關或切割,而是想用更大的框架或是更普世的探討,留下這一代人的問題。」這也讓莊瑞琳反覆思考,在台灣的香港出版路線到底是什麼?對香港的認識,能否不再單一?

於是,台灣出版人像是一塊一塊地疊磚、慢慢蓋出香港學。運動只是觸發點,認識香港的起點才開始。

長年關注中國因素的左岸文化在2017年出版的《吊燈裡的巨蟒》裡首次觸及香港議題,同年再出版徐承恩的《香港,鬱躁的家邦》。左岸總編輯黃秀如曾撰文描述這段故事:「香港經驗早就在那裡,我們只是太關注自己,沒有意識到香港有多重要。上天給左岸一個補課的機會。」接下來的7年間,左岸陸續出版13本香港議題出版品,「香港」已確實成為左岸的出版路線。

對黃秀如來說,持續出版香港,也是一種抵抗極權的方式。

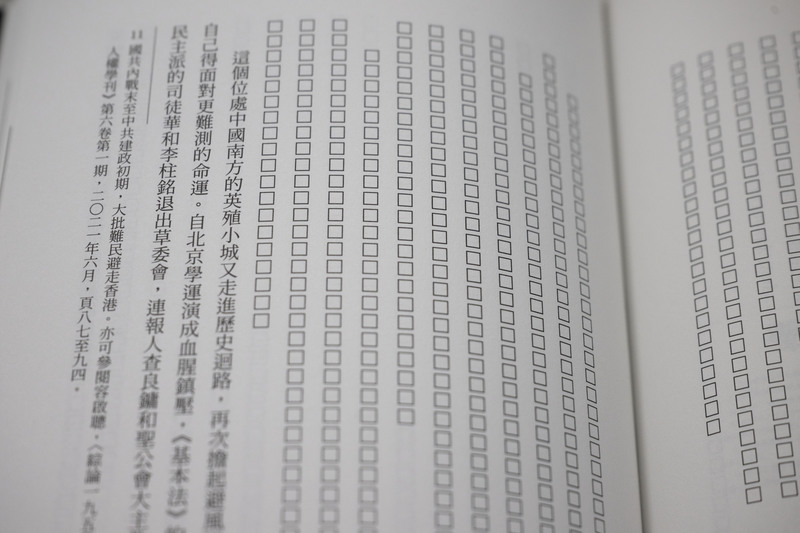

去年11月,左岸文化出版《敲鐘者言:朱耀明牧師回憶錄》,由佔中三子之一的朱耀明牧師口述。書中有個極為奇妙的篇章名為〈讓黃雀飛〉,裡頭共有16,000多個空格,乍看像是整個章節都印壞了。那些地方原本是有文字的,是經過朱耀明口述、作者寫作、編輯編修後的完稿,只是那是不能被看見的完稿。編輯與美編來回討論多次,想過整面空白,也想過全部上黑條,就是沒想過整篇拿掉。

談及編輯過程,黃秀如也有種種的「不能說」:

「這本書一波三折,最初我被接觸的時候是2022年,那個時候作者來找我⋯⋯妳知道我不能說作者是⋯⋯還有運動者的名字不能講,誰在香港幫我們賣書也不能講⋯⋯。總之,作者來找我說這本書很不好寫,因為需要顧慮非常多,他們不知道該如何出版,朱耀明牧師也很猶豫,怕寫出來之後會影響到還在進行的審判,這些文字就會變成證據。」

黃秀如記得自己是這樣說服朱耀明的:「你沒有寫就沒有,對,沒寫就沒有。」沒有,就是該被記得的事情會消失了。整頁空白不行、黑條也不好看,美編再獻策:「不然用格子?」於是,那個篇章留下了16,000格原本該有文字的空白。其時,中國白紙運動就要屆滿一週年,朱耀明看了非常安慰,「他說,每個格子都是一張白紙呢。」或許是想起朱耀明的那句話,黃秀如語調也激動起來:「或許等到香港光復那一天,我們就可以把文字放回去了。」

7年來持續出版香港,左岸文化銷量最好的兩本書是2020年出版的《烈火黑潮》與《反抗的共同體》,分別都接近9,000本。距離運動已近5年,銷售速度慢了下來,但從來沒有間斷,「從出版的角度來說,比起短時間因為議題而大賣,一直有人買是更加理想的,代表一直有新的讀者。」但讀者對於不斷描述運動也會疲憊,此刻回頭談歷史,則可能提供一個更結構性的入口,好比《敲鐘者言》雖屬於個人史,出版未滿半年,銷量已逾3,000本。

黃秀如坦言,左岸的香港作者許多是不得不「被」站出來,「他們常常是很早就開始對香港的事情發聲,多是離開的人,也可能都是黑名單上的人。我們踩著那個紅線,作者也會為替他們往來的人和聽講的人想很多。」於是,有的新書出版只能成為內部討論會,公開場合如何避免被共諜記錄,也成為必須思考的細節。「我們在做的事情就是設法讓這件事被順利傳遞,但又可以保護他們,所以擦邊球是一定要做的事情啊!我們每天都在練習怎麼投擦邊球。」

對於香港在台灣作為一種出版路線,有些樣貌正在成形。黃秀如觀察,「在我們出版人的想像的共同體裡,真的會發現台灣出了非常多的香港議題書。不同的出版社有不同的編輯,每個人有自己關注的線,去做他能做也想做的事。」莊瑞琳也認為,過去台灣與香港的書市彼此互為海外市場、各有出版脈絡,但近10年來,香港與中國、與台灣、與世界的距離劇烈變化,愈來愈多香港創作者選擇以台灣為基地,也明顯影響港台出版互動。

莊瑞琳說,這是很大的變動,電影、文學、學術工作者等等,會去補白很多台灣原本發展不出來的東西,他們透過創作與出版加入台灣的市場競爭,會帶來滿多好的影響與刺激。於是,有台灣出版人從零開始挖掘香港作者,有人持續關注西方與中國的香港議題作者,也有人從香港年輕的文學家與漫畫家著手,透過不同出版社與關注路線的編輯,讓「香港學」有機地鑲嵌進台灣書市。

台灣另一片特殊的香港風景是文學。台港文學交流頻繁,西西、鍾曉陽、董啟章等香港作家的作品也在台灣出版,是讀者相當熟悉的身影。但攤開這兩年台灣的文學與圖書獎,名單更「香港」了。香港作家陳慧以《弟弟》獲得2023台灣文學金典獎,韓麗珠的《黑日》、沐羽的《煙街》與譚劍的《姓司武的都得死》都陸續獲得台北國際書展獎項,與《煙街》同一年入圍的還包括梁莉姿的《日常運動》。

我們與作家梁莉姿和木馬文化主編何冠龍約在書店碰面,得知梁莉姿的《日常運動》即將有英譯版──在台灣出版的第一本書就售出海外英文版權,這讓九〇後作者與八〇後編輯感到振奮。《日常運動》以10則虛構短篇小說描繪2019年的香港與一個世代的群像,有投入者也有旁觀者,當日常與運動絞纏在一起,那些經歷的希望、失望與絕望,如同書腰引述的:「傷口被聲嘶力竭的吶喊聲蓋過,挾回日常,假裝如此依然很好般繼續生活。」

29歲的梁莉姿中學時開始寫作,台灣是她嚮往出書的地方,「我們這代寫作者都有仰望著的對象,像董啟章、韓麗珠、謝曉虹⋯⋯,能在台灣得文學獎或出書,好像是香港寫作前途的指標性意義。」看著台灣的文學出版社,她也總想著:「如果有一天我們可以在那邊出書有多棒啊!」她記得自己約莫在2017年時就想到台灣求學寫作,彼時是希望感受台灣的創作氛圍;後運動時期,意義又複雜了一點。2021年中後,香港的創作空間急速萎縮,曾有出版社找她出《日常運動》,但內容必須要修訂。

也是那一年,她申請到台灣讀碩班,在疫情之中飛抵台,直接登上防疫計程車,在夜裡一路往花蓮奔馳。物理上與香港拉開了距離,梁莉姿繼續著原本在香港已無以為繼的文字,在異地書寫故鄉。來到台灣的第一天,她在Facebook寫下:「我想繼續寫。我想寫。我想繼續寫,所以我來到這裡。⋯⋯各種疑慮痛苦不安,都最最傷害書寫本身。我的寫作向我自己負責。那就是值得。」在台灣,她入圍台北文學獎年金,陸續出版《日常運動》與《樹的憂鬱》,又以〈僅存者手記〉獲得台積電文學賞。

梁莉姿的編輯是何冠龍。梁莉姿在《日常運動》後記裡提及簽書約前的兩人對話,因出版合約寫著「如有需要,出版社有權要求更改書稿內容或字眼」,她問編輯:「我的書稿裡有很多『敏感』部分及字眼,我想知道,若屆時出版社要求修訂,而我堅決拒絕,是可以的嗎?」梁莉姿感覺編輯在對話匣裡靜默片刻,一瞬間讓她憂心自己是否成為了麻煩的作者?隨後收到回覆:「不好意思,我剛想了很久,我不太明白『敏感』的定義是什麼?我不太知道什麼是不能出版的。」

何冠龍是八〇後的編輯,他經手的香港作者包括以《弟弟》獲得台灣文學金典獎的陳慧,以及沐羽、梁莉姿和蘇朗欣3位九〇後的新銳香港作者。算一算,兩年內他共做了7本香港文學書,也被視為關注香港的新一代台灣編輯,我們好奇何冠龍是否有意識地經營香港文學?他的回應也直白:「其實我在做這些書的時候,心中沒有預設是在做香港文學,比較多的是我在做一本很好看的小說、一本很好看的書,希望台灣讀者會喜歡。」

同樣經過運動,但相對於香港,台灣在太陽花學運後並未誕生太多文學性的運動書寫。何冠龍對此也感到疑惑,「太陽花運動後,社科書很多,但文學創作就相對比較少。為什麼這麼多人經歷過運動,可是沒有人試圖用文學形式去表現這件事?」但出版《樹的憂鬱》時,曾有其他寫作者在新書發表會上分享回饋,「《日常運動》和《樹的憂鬱》啟發了他,他想要去寫自己的318太陽花學運經驗。」文學互相擾動了,這讓何冠龍感覺到作為編輯的快樂與驕傲。

這是台灣文學編輯的思考,還有另一種香港文學編輯在台灣的思考。

香港作家鄧小樺移居台灣後擔任2046出版社總編輯,希望聚焦香港、台灣及廣義華語離散社群的文藝創作、類型小說、網路文學等。她說自己確實想出更多的書,希望能夠回應與把握到香港這個離散時代。透過文藝出版,那個空間也比較曖昧模糊能夠包容複雜的面向。

2046出版社出羅貴祥的《夜行紀錄》、陳冠中的《又一個時代》、閭丘露薇的《浮世薔薇》,也出詩人周漢輝的《地納於心》,《地納於心》甚至以詩集的姿態銷售約千本;最近一本新書則是香港政治評論人蔡子強的專欄集結《遠路不須愁日暮》。目前鄧小樺手上忙碌著的,則是《我香港,我街道》的漫畫版,從她曾主編的文集中挑選8個短篇故事,由香港漫畫家柳廣成執筆改編漫畫。

「這些書有各自的原因來到我這裡。」鄧小樺形容自己像個打撈者:

「像是洪水沖破了屋子,家當都流到外頭的泥水裡。這是一個災難現場,寶貴的東西混在泥土裡,我知道他們的價值,我可以把這些掉在泥土裡的東西好好擦乾淨。」

近5年離港的人超過20多萬,香港像進入一個離散的時代。文化人在離散,出版品也在離散,但隱隱也帶來新的能量。

梁啟智是地理學者,來到台灣那年是疫情期間,他記得自己隔離結束後與Matters創辦人張潔平見面,張潔平跟他約在當時已結束營運的意念書店碰面。「我到書店時,整間店是空的,潔平就站在店的中間,回頭望著我說,『啊,我把這個店頂下來了。』」梁啟智的下一句話是:「那我可以入股嗎?」於是,這是他來到台灣後第一件做的事,成為飛地書店經營者之一。

梁啟智後來再四處問台灣朋友的意見,人人都要他冷靜,開書店可不容易,但他們還是做了。如今飛地剛過兩週年生日,去年開始損益兩平,成為許多讀者會朝聖的書店,也是許多台港作品舉辦新書活動的熱門地點。「飛地,原本就是一個地理學的名詞,我覺得有一個物理空間,讓各種討論可以發生,讓大家見到對方是很重要的。」他們將飛地的英文店名命名為nowhere,意思是「無所不在」。

梁啟智說起他的台灣生活,「我一個移民,一個人在台灣,我是可以一整天都不跟人說話的,吃東西也叫外賣,很快就成為獨居老人。書店對我來說是非常非常重要的事,它讓我有一個地方可以停留。」飛地角落有個貼著梁啟智照片的書櫃,那是他挑出的認識香港的50本書單。我們訪談書店工作夥伴,她們告訴我,梁啟智常在夜裡路過書店,有時只是看看、有時帶來零食,他最喜歡香港帶回來的芒果軟糖,進店裡時也定會解解嘴饞。

我想起梁啟智在《香港公屋》書裡給我的題字寫著:「心安是家。」四個字既輕也重,是如斯領他走完香港254條屋邨的嗎?

「2019年以後,很多感受不知道怎麼說出來,走路是我表達的方式。通過走路去表達我對香港的愛,因為我找不到其他的方法,不知道怎麼說話⋯⋯那就走一遍吧。以後我有機會見到另外一個也是對香港有感情但不能表達的人,我最起碼可以跟他說,我到過你的家,我到過你成長的地方。」

梁啟智也在後記寫下:「走遍全港大小屋邨之後,我得到的最大感應,大概就是黃偉文筆下那位少年的躁動:說話很難,但還是要想辦法說話。畢竟無論是在或不在屋邨,在或不在香港,如何讓自己繼續說下去,如何讓更多人能夠說下去,應是我們既生為人的功課。」

港人用他們的方式在回應離散。

黃秀如給我們一個小結,離散族群正在展開他們的書寫,包括香港的記憶、香港的人、香港過去的生活、香港的歷史,也會有他們對於新故鄉與新生活的描述:

「離散後,也會落地了,每個人落地的狀況不太一樣,正因為不一樣,文學就會有很多不同的寫法,其他社會學等等的研究也是。慢慢的,它就會變成真正的一門學問,離散的香港人們如何適應、如何落地、如何記憶,也如何堅持。」

※本報導為《報導者》與自由亞洲電台(RFA)中文部共同製作。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。