1978年,世上第一個試管嬰兒誕生,協助的英國科學家羅伯特・愛德華茲(Robert Edwards)因此技術獲得諾貝爾獎殊榮。1985年,台灣亦跟上腳步迎來第一個試管嬰兒張小弟,被大眾媒體熱烈報導。自人工生殖技術問世以來,希望與風險並存,造福不孕症夫妻,為他們圓一個擁有孩子的夢背後,始終存在各種亂象與爭議。

如不肖業者假疾病檢測之名、行胚胎篩選之實,進行性別、甚至優良基因訂製;或遊走灰色地帶,以高價「營養金」規避生殖細胞需無償捐贈,讓跨國捐卵、甚至在台灣仍不合法的代孕,形同買賣交易,撇除明確的法律問題。

隨著人工生殖愈來愈普遍,捐卵除了女性自覺、甚至成為政府與企業的「福利政策」,這些行為衍生出的複雜倫理挑戰與利益競合,牽涉的不只是女性自主權、健康風險和商品化,更攸關子女的親代權利。《報導者》採訪國內外社會、醫學與法學的跨領域專家,為這個當代亟需對話與探究的生命倫常議題,抛出多元思考的路徑。

「美國的過度商業化助長了這種概念:有些人的基因價值高於其他人,這是一種優生學的思想。種族差異存在巨大的報酬(指營養金)差距,這對生殖正義和社會公平都有重要的意義。從倫理觀點來看,我認為商業市場存在許多問題;但作為女性,我也認為她們(指捐卵者)有權決定如何處理自己的身體,這是一個充滿矛盾的觀點。」

托伯爾的矛盾和兩難不是特例,倫理問題難以回答的程度,幾乎讓所有受訪者都有些躊躇。人工生殖涉及多方權益的競合──想要小孩的不孕者、提供協助的捐贈者(甚至代孕者)、運用技術生下的子女,各自站在不同的角色位置,卻又緊密牽動彼此,讓科技的社會影響成為激辯的核心。

沒意外的話,孩子應該有張亞洲人面孔,想像中,生物基因或許比父母輩更好;診所還能做檢測,放棄品質不佳的胚胎,夠優秀的再留下,想了解其他數據也可以加價檢測。一切都是錢能解決的事──沒有精卵可以用買的,不想自己生可以委託別人,在資本主義全面攻佔的美國,只要付出足夠金額,就能訂製「完美」的孩子。

(延伸閱讀:〈跨國追蹤:中美台百億生殖旅遊產業鏈,為何台灣成為美國亞裔卵子市場最大供應源?〉)

不過,並非每個國家都像美國這般「自由放任」。回到台灣,法律規範雖嚴謹,但華人社會「重男輕女」的觀念,具體反映的就是新生兒性別失衡的窘境。世界衛生組織(WHO)公布男、女嬰正常比為 1.05,即每100位新生女嬰,對應105位男嬰出生,但在美國國家科學院2019年發表的研究中,台灣卻是全世界男女嬰比例失衡最嚴重的12個國家之一,最嚴重時達1.10。由於可「操作」選擇胚胎,人工生殖技術常被視為是助長台灣性別失衡的工具之一。

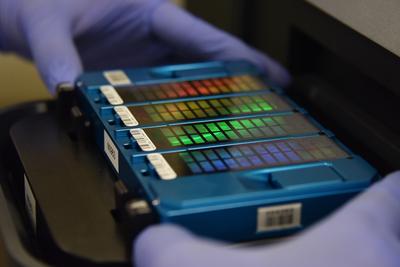

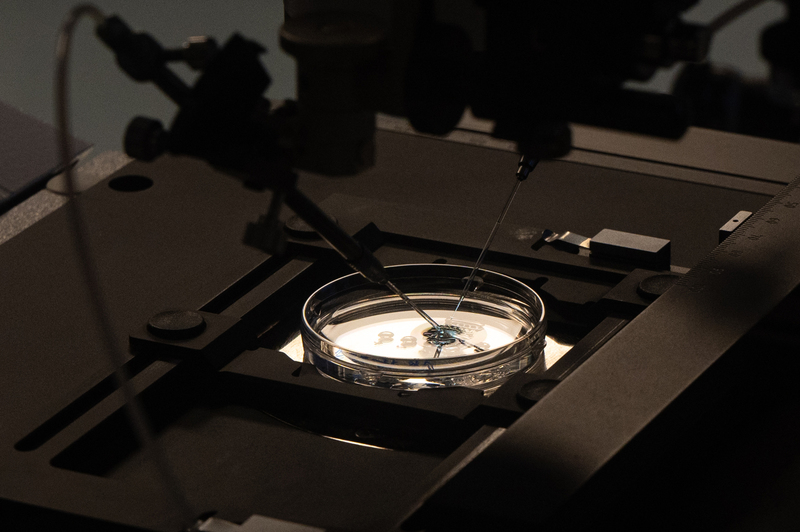

台大醫院婦產部主任陳思原,在21年前完成全台首件冷凍卵子成功受孕的案例。他表示,檢查胚胎的染色體(X、Y染色體即可辨識性別),用類似羊膜穿刺技術就可達成,但台大醫院並未實施。檢查染色體目的是為避免植入異常胚胎,陳思原解釋,如果使用捐贈卵子,一般捐卵者年紀都低於30歲,胎兒出現唐氏症的機率很低,沒必要特別篩檢,還可能造成其他風險(如傷害到胎兒)。

開業至今逾30年、治療不孕著名的茂盛醫院,院長李茂盛曾任台灣生殖醫學會及婦產科醫學會理事長,他淡淡地說,早期確實有不少夫妻只想要男孩來傳宗接代,便會要求事先篩選。李茂盛解釋,雖說染色體檢查是確認有無遺傳疾病,但只要看到最後一對染色體是XX還是XY,性別就一目瞭然了。

想選的還不只是性別,有些不孕夫妻向精卵銀行借精、卵,也會順道開出「願望清單」:希望拿到精卵要美的、要聰明的、要像自己的。李茂盛認為,基因篩檢多是商業過度渲染,「雙眼皮就會生下雙眼皮嗎?不見得啦。你很美,生下來小孩不一定美,不然應該所有模特兒的媽媽都很漂亮。後天基因改變受到很多因素調控。」

在台灣《人工生殖法》之下,受贈者不能指名要用誰的生殖細胞。李茂盛說,來診的夫妻當然有所期待,醫院盡量幫忙物色符合條件的人選,但最後只會給出一個捐贈者,不能再透露其他資訊,也未必盡如人意。

茂盛醫院資深諮詢師許怡喬說,大多數受術夫妻希望找長得跟自己相像的,也有丈夫始終難以決定,「我覺得體態外觀已經很像,他要更像,兩、三次之後跟我說,我還要更像的,我就說對方就不是你太太,她沒有辦法取代太太,如果你沒有辦法克服,就永遠等不到。」

有一回,許怡喬遇到了外貌比較普通的妻子,想找配對的捐贈者,「我說會找一個像妳的,她就說沒有啦,都借卵了,當然希望好一點。我都開玩笑,漂亮的要找漂亮的,醜的也要找漂亮的。因為既然都已經來借卵,當然不要跟我長得一樣,觀念還是要『洗基因』。」

成立超過23年,在新竹、台北皆有院所的送子鳥生殖中心,液態氮桶裡已寄存4萬多顆卵子,為全台規模最大,其他醫院有時也會提領使用。在中心治療不孕的醫師許雅鈞認為,台灣目前管制的方向是正確的,如果像美國開放指定捐贈,甚至是價高者得,難保不會失控。她憂心的是,「有點惡性競爭,再來如果價格不對等,可能真的需要的人買不到,有錢的人可以隨便挑。」

這正是美國人工生殖產業的現況。

托伯爾從訪談來自各地逾400名捐卵者的量化分析發現,有些人基因真的比較「高貴」,且奠基在種族差別,亞裔和白人捐卵人的最高報酬,遠高於西班牙裔和黑人。她聽過最高的,是一對中國夫妻給在麻省理工念書的亞裔學生25萬美元(約新台幣775萬元),要求看影片確認她的外觀和優雅程度。

這也與捐卵人琳賽・卡瑪卡希(Lindsay Kamakahi)對上美國生殖學會(ASRM)的訴訟有關,當事人控訴ASRM不該限制營養金,學會建議的1萬美元基準最後被法院宣告無效。托伯爾觀察,雖然金額上限在過去只是指引,但此後亞洲捐卵人在美獲得的報酬顯著增加。

在美國,許多學生都背負龐大學貸債務,「這是一個悲哀的現象。一方面,我完全同意一個人可以自主決定如何處理自己的身體。但同時金錢是一種激勵,如果不是因為報酬,人們可能不會成為卵子捐贈者,這是在生物倫理學中應該避免的事情,」托伯爾指出。

根據托伯爾對捐卵人的訪談,有40%的人對醫療照護和捐卵過程不滿,「她們感覺自己更像一頭提供金錢的乳牛(cash cow),而不是真正的病人。」

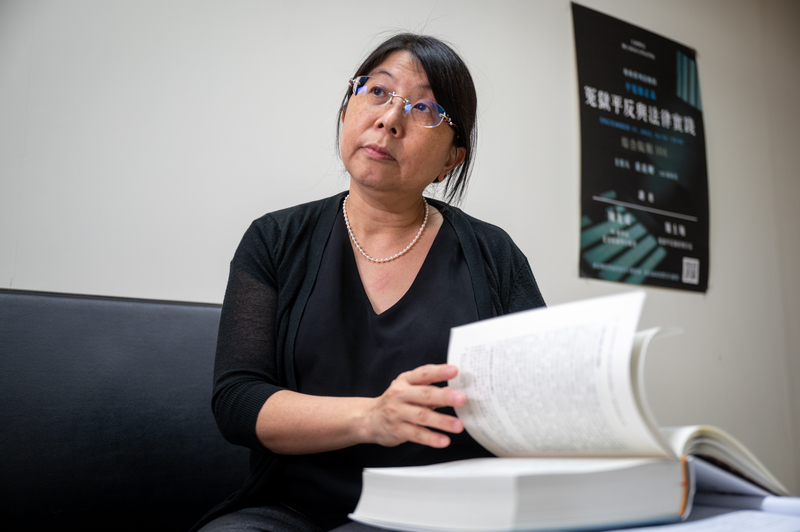

有兩屆立委資歷、台灣女人連線理事長黃淑英,曾直接參與《人工生殖法》的修法過程,她回憶,當初大家都有共識,應該訂定捐卵營養金的天花板,免得過度往商業傾斜。長期關注人權和女性健康權益的她,更擔心女性身體被商品化。

「如果她不曉得這最後會對她造成什麼結果,你就用經濟、金錢誘因叫她去做,這就是剝削的行為。我們講所謂自由選擇,要建立在informed consent(知情同意),如果是有誘因、有壓迫,一些不是那麼理所當然的原因,就不是真正的自由意願。那樣的情況下,就比較容易形成剝削,」黃淑英說,捐卵不該是貧窮者最後不得不的選擇。

她以台灣過往惡名昭彰的「外籍新娘」交易婚姻,來比喻捐卵者在美國的處境:

「就是把女人當成商品,她的卵就是一個商品,我們應該維持女性的人格尊嚴,不可以當成商品來看待。就像以前我們『面試外籍新娘』,叫人家一排站在那邊選,一樣不行。」

難道捐卵都只是為了錢?有時候也可能是其他動機主導。新竹艾微芙國際生殖中心主任楊文瑞,就遇過不是為營養金而來的捐贈者。故事發生在一對姊妹身上,妹妹看姊姊反覆做療程,因卵子品質不佳折騰,「她說姊姊做試管這麼辛苦,她自己生育都很順利,想說可以來捐卵幫助別人,也有這樣發善心的,主要是利他的想法。」楊文瑞認為,儘管卵子商品化在國外確有其事,但台灣有相對完整的規範,法律形同是防護網,防止卵子捐贈行為走歪。

如果不把卵子捐贈放在純粹「商品化」或「利他」的天秤上,我們還能怎麼看待這個過程呢?成功大學醫學系人文暨社會醫學科副教授黃于玲表示,關注生殖健康的人社研究者認為「捐卵」一詞易誤導年輕女性和大眾對醫療流程的理解,提出以「勞動」來討論相關現象和制度。

有趣的是,英文的labor,既有勞動也有分娩的意思;而用來指涉「生殖」的單字reproduction,也是勞動循環過程中的「再生產」,意指讓勞動力得以延續的各種活動。

黃于玲回憶,最初會投入捐卵研究,是在美國留學時看見紐約地鐵上的廣告,特別召募常春藤聯盟(Ivy league)的學生來捐卵,標榜可拿高額營養金;後來,她在普林斯頓大學的學生咖啡廳,也看見類似的內容。她說,雖然當時自己超過廣告預設的年齡,但很驚訝居然有這樣的差事可賺錢。

美國人工生殖產業的捐卵,已經很難放進「捐贈」的框架來看待,「現在的研究者,大概都用勞動來理解,如果是勞動的話,那我們就要看它的勞動條件、勞動契約怎麼去保護。」黃于玲坦言,現在既然有市場存在,那就正視這個事實,有人有需要、有人願意提供,重點是把流程變得更完善,更能保障捐卵者的健康權、降低風險。

有些契約常規定捐卵前不能服用某些藥物,怕影響卵子的品質。黃于玲說,「比如說不能吃抗憂鬱的藥,有沒有科學依據,我都不知道。要嘛女生就真的停藥,要嘛就是不提這個病史。我還有聽到感冒發燒,連普拿疼都不敢吃的妹妹,一副覺得使命必達的樣子。這的確是非常不對等。」

(延伸閱讀:〈我為何去美國捐卵──歷時數月,她們做履歷和被扣錢的告白〉)

她也觀察到,儘管捐卵、自做人工生殖、凍卵都經過類似的療程和手術,有時卻得到不太一樣的待遇。有的是出錢的、有的是給錢的,實質上她們都是病人。「如果你是去做人工生殖,就知道什麼是VIP級待遇;但如果你是捐卵的,護理師當然也很友善,但照護的過程很少看到醫師,甚至有些人從頭到尾都沒有看過醫師,唯一有接觸到就是麻醉的時候。」

高雄醫學大學性別研究所所長胡郁盈,也同意可用勞動來理解捐卵。她表示,但這不代表一方付費,另一方就什麼要求都照單全收,要盡可能降低權力關係的不對等,「捐卵爭議不全然在於女人是否可以用自己的身體去賺錢,因為這在社會已經無所不在了,而是要確保女性對身體自主與健康風險的知情與保障。」

胡郁盈解釋,捐卵在倫理上的爭議,會回到不同女性主義派別比較古典的辯論,跟過往討論女明星能否裸露、女人能不能當性工作者相似,「也許有些人認為只要涉及女體的客體化、商品化就不行,但是女性的經濟需求和自主意願如何被考量,就成為一個難題。」

各國肥皂劇中常出現半路認親、身世突然曝光等情節,被認為是灑狗血的經典老哏,你的孩子最後都不是你的孩子。但在當代社會,當人工生殖的子女愈來愈多時,是否真的有可能發生這樣的事件呢?

目前台灣《人工生殖法》第10條規定,捐贈精卵只要提供受術夫妻一次活產,就不能再使用,生殖細胞要銷毀。且為了避免亂倫,精卵在結合前,必須先送資料到衛生福利部國民健康署審核,而以人工生殖方式誕生的子女,也可在婚前再向戶政機關確認,是否與對方有血緣關係。

但實務上,「認祖歸宗」這種事情不太可能在台灣發生,因台灣保障捐贈者的身分不公開,就連受贈夫妻也頂多知道對方的去識別化資訊,例如一些身體特徵。從血緣告知的角度來看,從事不孕症治療的醫師們坦言,基於華人的傳統文化,幾乎所有父母都不會告訴小孩,自己是經由別人的精卵才來到世上。

黃淑英認為,這對捐卵和受卵的人來講,都是一種保護。「如果被告知,是他不想知道都要知道,小孩子的權益不應該被動的,這也是一個原則。」她主張,除非孩子出現重大的遺傳疾病,有醫療的必需,那父母才要揭露,以拯救孩子的性命。

政治大學法律學院副院長戴瑀如研究領域是身分法,特別關注人工生殖子女和父母的親屬關係。戴瑀如曾去詢問過衛福部,有多少人在婚前曾經來確認血緣資料?得到的答案是「零」,因為孩子根本沒從爸媽那邊聽說任何資訊,無從去查。

2022年,兒童權利公約(CRC)委員來台審查時,就提到台灣被收養兒童的身世告知權應該落實。戴瑀如認為,這個權利應該同樣適用在人工生殖子女身上,難的不是捐贈者的資料保存,這只要投入行政成本就能解決,難的是要資料要公開到什麼程度?更難的是,要如何讓父母願意說出口?

戴瑀如建議可參考兒福聯盟的做法:組織會跟每個來收養的父母上課,教導他們要在適當的時機告知孩子是被收養的。不過,目前法律也沒有強制規定,如果你不這麼做,也沒有任何罰則。

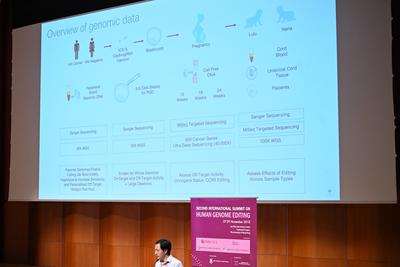

與各國捐卵者進行諸多訪談的托伯爾發現,美國人和亞洲人在面對捐卵時,呈現了非常不同的態度。根據她的統計,美國捐贈者中約有70%,希望在將來能與他們的子女建立聯繫。但調查的所有捐贈者中,約有4%的人永遠不希望被找到,她們大多是亞裔。托伯爾進一步發現,這是因為亞洲人非常關注社會汙名和親屬關係,如果被父母知道,她們會感到恥辱。

但現在如果在美國捐卵,已經難以保障捐贈者的匿名性了。托伯爾說,提供個人資料給機構的捐贈者,並沒有意識到準家長們可能會用照片在網路上搜索;另外,隨著家族血緣基因測試(consumer ancestry testing)的出現,匿名性更難維持。

回顧精卵捐贈的歷史,精子銀行大約在1980年代中期在美國加州開始蓬勃發展,大約在2000年前夕,借精出生的孩子們成年後開始表態,「我想知道我的生物(biological)父親是誰。」再經過約5到10年,借卵的孩子也開始走上相同的路徑。後來出現在網路上的23andMe或Ancestry.com,都讓子女有機會透過DNA測試釐清自己的身世。

托伯爾說,她曾為科羅拉多州的一個法案作證,效果幾乎就等同取消了該州捐贈者的匿名性。有些人工生殖子女的聲音很大,採取積極倡議,試圖改變美國的法律,因為他們對父母多年來的隱瞞感到憤怒,覺得難以再信任他人,「他們堅信獲取自己的生物訊息是天賦人權。」托伯爾表示,這個過程需要更多機構教育和諮詢來協助父母們:

「如果你對你的孩子並不感到羞愧,因為你無法以其他方式懷孕,那麼你的孩子也不應該感到羞愧。一旦人們開始重新考慮孩子的需求,而不是首先考慮自己的需求,這可能會改變人們對匿名性的看法。」

孩子是否有權利知道親生父母是誰?誰來幫助孩子回答「我是誰」這個重要的提問?後續的社會心理衝擊又要如何適應?隨著人工生殖持續發展,歐美長大的孩子們開始爭取權益、提出質問時,台灣似乎還在凝聚共識的階段。

為了提供《人工生殖法》修正的基石,戴瑀如和胡郁盈在近10年前就曾為國健署做過研究,借鏡先行國家的經驗來作為參考。但如今台灣社會依然爭論不休、眾聲喧嘩,修法遙遙無期。

胡郁盈直言,政策要能夠推行並且達到最好的效益,考量社會文化是不可或缺的,「不是只有訂一個法律,copy美國或英國怎麼寫這個法,整套搬過來,在地社會還是有窒礙難行的地方,把在地文化跟比較進步的議題或法律銜接起來,是非常重要的工作。」

戴瑀如深有同感,她考察了歐洲各國的相關法律,發現荷蘭和北歐在人工生殖上是更往前踏一步的,像丹麥更是歐洲最大的精子庫;對於許多棘手的議題,北歐開放的幅度都比較大。近十幾年來,歐洲人權法院有意促進歐陸的法律趨於一致,以解決各國在通婚或交流時,在身分認定上面的難題;但也有國家仍然保持自己的節奏,像德國就在人工生殖上持比較保留的態度。

回到台灣,當社會上的許多群體,無論是同志或單身者,都群起喊聲要適用《人工生殖法》,以便擁有自己的孩子,戴瑀如認為,立法者應該要以孩子的利益為優先。她也提醒,任何法律推行都要有配套準備,更有必要理解大眾對議題的態度是什麼,「人工生殖的議題,其實很需要所謂的實證調查,但這也是我們法律人不太嫻熟的。這一點德國做得很好,他們真的都會有這類的統計數據,對於立法政策的研擬會很有幫助。」

德國哲學家海德格曾用「被拋擲性」(thrownness)來形容人類的存有,每個人來到世界上都不是自主決定的,而是被拋入的。如此古典的道理,在當代的人工生殖看來也多了另一層意義,除了不能自己決定,可能很多人還是被大人精心決定的。生物科技、女性主義、生命倫理的交纏,或許遠比DNA的雙股螺旋複雜多了,它們渴望著更多的解碼和討論。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。