1978年12月16日是台灣戰後歷史的分水嶺,骨牌般倒下的外交困境,在這一天迎來最後一個沉重打擊:美國宣布與中共建交,揚棄台灣這個「自由世界」在亞洲的堅實盟友。同時間的台灣社會,從政治(中壢事件、美麗島事件)到文化(鄉土文學論戰)都為整體社會掀起一連串驚濤駭浪。

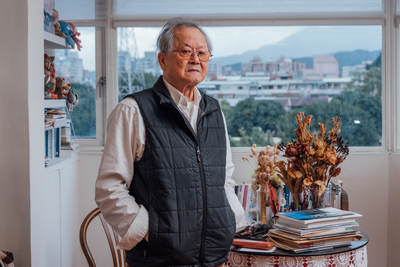

台灣最著名的現代舞團「雲門舞集」,就創立在交織各種矛盾與衝突的1970年代;其1978年在嘉義首演《薪傳》的那一天,恰好就是美國單方面宣布跟台灣斷交的時刻。這齣首度直面漢人移民台灣歷史的作品與悲憤的集體情緒匯流成巨浪,乘載著台灣人對自身命運與腳下土地的認同與關切。明年(2023)雲門為了紀念成立50週年,將由新一代的舞者重新詮釋《薪傳》,在正式演出前夕,《報導者》訪問雲門舞集創辦人林懷民與舞者的排練現場,近距離記錄這個傳奇作品與新一代舞者的互動,並探詢孕育其時代氛圍於當下的啟示。

交扣的雙手,置於左腹,身體某處開關像被開啟,腰與臂堅定地從側身轉正,如等待啟航的船,與視線徑直朝著同一個方向,轉瞬間,肚臍前的雙手撐開,全身之氣集於丹田,「喝!」一聲,從指尖到腳踝,身體呈45度撐開,一股看不見的反作用力使雙手隱隱然顫抖著,像是在力抗橫陳前方比人還高的巨石。

推倒無形的禁錮後,接著是一連串迴旋、翻身、蹲伏、跳躍、落地後,彷彿已從方才的重重壓力中突圍,無需等待力量從蓄積到爆發,雙手再次交扣,臂膀高舉向天,倏地落下一道弧線的軌跡,猶如農人舉起手斧或鋤頭劈砍木材、鬆開荒土,喚起久遠以前關於勞動者的身體記憶。

「林老師會講,用你的『膦鳥』(lān-tsiáu)跳舞,他真的要你從很根源的地方長出那個力量,而不只是外在肌肉的形狀。」雲門舞者黃立捷在排練室演練完《薪傳》舞作中〈拓荒〉的段落不到一分鐘,額頭已布滿汗水。雖然還未正式進入排練,黃立捷對於明年(2023)即將在舞台上詮釋這齣將近半世紀前的傳奇舞作,仍興奮不已。

「比較現代舞作的工作方法,是挖掘身體更多不一樣的軌跡、力量的質地或者怎麼傳動,探詢動作的本質與可能性,身體會有更多空間找到呼吸跟休息的時候;相較之下,《薪傳》在探討力量真不真實,動作相對簡單,但要如何呈現出來,反而是最困難的,舞作裡需要表現出勞動的感覺:插秧般蹲低、不停推石頭、連續彩帶舞⋯⋯必須時刻保持肌肉的使用與表演張力,不能絲毫鬆下來,否則不容易完整呈現出真實的力量。」

這齣舞作是林懷民31歲時所做。當時為正在發展中的新作品進行肢體訓練,他們到新店溪畔,與舞者蹲下身軀搬起河床上的石頭,互相拋接;在屏東加洛水的海岸邊吶喊,接受強風的洗禮。

在這個原始、即興的探索肢體過程中,有趣的事情發生了。相對於傳統舞蹈訓練裡單純隨著節拍律動,石頭的重量使得身體必須蹲下,與這個重物互動,也限制了肌肉的活動、出力的感覺,在重重限制中奮力抗衡,遂成為講述漢人先民渡海來台拓荒的《薪傳》最重要母題。

當時正在摸索現代舞的第一代雲門舞者們,身上交會著個人的、家庭的、國家的各方面矛盾與張力:上一代父母經歷過戰後的貧窮陰影、戒嚴體制的緊箍咒、經濟與藝術生涯的混沌未明,加上整個島嶼隨著中美關係逐步邁向正常化,面臨前所未有的變局,在冷戰時期代表民主、自由世界支撐台灣的最重要盟友──美國即將棄我們而去,猶如徘徊不去的烏雲。林懷民強調:

「《薪傳》屬於雲門很早期的東西,剛開始簡直是一個簡陋、未完成的舞,第一代的舞者都是根據自己在演出,爸爸媽媽都很窮,經濟的陰影間接輻射到政治的陰影,即使我們是小孩,都能清楚感受,厝內底袂使講這袂使講彼,那個時代的小孩都不快樂,所以自然融入《薪傳》裡面角色,悲慘、可憐、狼狽的難民──我們的祖先。」

新一代即將上台的舞者「平均長高7公分」,已不用背負前代人沉重的包袱,多年下來發展成熟的舞蹈教育,也使他們更有餘裕的在舞台上展現專業。然而不同世代的內心深處,對環境的不確定又重新浮現,舞台上的舞者從而有了某種共通的精神氣息。雲門資深舞者黃媺雅說:

「可能因為這兩年疫情的關係,發生很多不可預知的事情,還有新聞裡的戰爭等等,多多少少心情會被影響,為什麼會發生這樣的事情?明年的演出當然不是只有複製貼上的『重現』而已,比較重要的是賦予它更接近當下的生命態度。」

四肢纖長的黃媺雅,在《薪傳》中最大的考驗是想要辦法把自己變寬變短,才能傳達出《薪傳》裡的重量感:

「林老師常說我們現在的舞者身手都很矯健、很聰明,只要給一個指令都能做到,但最缺少的,就是耐住性子──整個時代資訊一直來、一直閃,很少能靜下心來好好面對一件事情,看一部電影、欣賞一個作品。我們也需要耐著性子,好好把薪傳從頭到尾詮釋,不只是精神和體力的挑戰,而是這個角色在這個世代,我們怎麼傳承以前的舞者再超越他們?對我來說,滿困難的。」

每位藝術家都希望作品與整個時代互動並留下深刻印記,然而,要站上歷史的關鍵轉折點,可遇不可求。林懷民一直記得現代舞之母鄧肯(Isadora Duncan),1920年代在巴黎夏樂宮(Chaillot)的那一個傳奇的表演,當時德軍已經攻到城外,她跳著法國國歌〈馬賽曲〉(La Marseillaise),人們全部站起來高唱,藝術的力量,在困境中鼓舞與激勵觀眾,帶給他們抵抗的希望。

「那就是時代的音樂,有些東西就是這樣發生,不是造作經營得出來。」明年將邁向50年的雲門,已有汗牛充棟的盛讚評價、研究論文、群眾支持與物質資源,無疑是當代最有影響力的藝文團體,甚至是台灣在國際的象徵,然而林懷民不會忘記,1978年12月16日於嘉義首演的《薪傳》──原只是想離開台北避開警總的耳目,沒想到同一天遇上美國總統卡特(Jimmy Carter)宣布美中建交,偶然站上了歷史的風口浪尖,決定性影響了以後的方向。

因此,即使2019年宣布退休,林懷民還是決定親自出馬,率領新一代舞者,將這齣傳奇性的舞作重新搬上當代的舞台──上一次全版的演出,已經將近20年前(2003)。

吶喊、哭泣與震動,在嘉義體育場臨時架設的舞台後,忙著處理各項道具與演出瑣事的林懷民,根本抽不出時間直面觀眾,仍深刻感受到6,000名觀眾的熱浪一波波襲來,1978年底的時光恍如昨日:

「開場有一個儀式,舞者一一點上香,群眾就開始激昂拍手;表演到渡海的時候,下面大喊著加油;我們請嘉義農專培植兩公尺平方的秧苗出現在舞台上,觀眾又是發瘋地拍手,跟點香一樣,看到他們熟悉的日常,感到榮耀、被尊重。台北人做的那些現代的東西,跟這些沒有進過戲院的人的生活沒有關係。那天晚上不只是轟動,而是非常特別的傳奇。」

移民、奮鬥、死亡、新生,在那個特定的時空背景,沒有語言的舞蹈超越了語言,將台上台下的觀眾連結在一起,從橫越黑水溝的唐山過台灣,到被國際社會孤立於汪洋中的載浮載沉,過去與現在交疊,像是面對相似的命運,父祖輩身為難民狼狽與搏鬥,留在下一代身體的記憶,舞者拚上全部,那個罕見的「同舟共濟」時刻,如魔法般降臨。

《薪傳》讓雲門終於在台灣找到自己的定位,「那些對秧苗拍手,就是我們要服務與對話的人,舞團營運、創作方向都與此有關。我們那時候就跟台灣的農民一樣蹲下去,蹲馬步、學內家拳、做太極導引,發展出雲門自己的特殊語彙。往後到世界各地巡演,西方的觀眾一樣發瘋,常常站起來拍手20分鐘,因為它就是普世價值,關於人類的故事。我總是憑直覺做事,一個衝勁發瘋似的趕著把舞編出來,完全沒有想到斷交什麼的,就是要把這個舞弄出來,住在美國幾個月,跑出了從小就種在心裡的這些東西:土地、稻田、農人知識。」

在時代的偶然與必然、藝術家的意志以外,為何是在那個時間點,突然迸出用舞蹈的形式講述史詩格局的移民故事,豈是一句天縱英才就能充分理解?紀念碑般的成就背後,還有哪些隱微的環節驅策著?

從更大的歷史視野,《薪傳》反映出整個時代都捲入追尋國族與文化認同的浪潮中。首演隔年的1979年10月,雲門首次赴美巡迴演出,林懷民接受《紐約時報》(The New York Times)專訪,他提到:

「美國文化主宰了1950年代,人們覺得美國的一切都是最好的。現在我們有自信問這個問題:你是誰?我的作品是尋找答案的過程的一部分,也許這也能提供給外人一個答案。」

1977年到1978年初,台灣鄉土文學論戰達到最高峰,在西方現代主義洗禮、反共意識形態的夾縫中,現實主義關注腳下土地的視角,藝文作品該如何介入與反映現實,被首次提升全面的公共性討論,在爭鋒相對的論戰中,後者卻也面臨政治鬥爭與肅殺邊緣。

「雲門開始在摸索自己的路時,還有楊弦的民歌運動、李雙澤唱自己的歌,那個時候我們,都是⋯⋯你說『左』我也認了,《薪傳》就是很左很左,後來去(中國)大陸演出他們嚇死了,(中國)工農兵都沒有做到這種程度,可是我們沒有變成樣板,而是真心誠意,他們則已經有小資的東西,剛好是兩條線。這裡面不是主義信仰,左是一種社會關懷,」林懷民直率地說道。

然而對抗與反思不是憑空而來,在國際冷戰格局中,美國除了政治與經濟對於台灣的持續援助,文化的層面也源源不絕的輸入,其中象徵自由的現代舞,是最頻繁被介紹到台灣的藝術形式之一。現在難以想像,當時一個接一個重要的現代舞團與作品,透過美國駐外宣傳與情報機構美國新聞處(U. S. Information Service,簡稱美新處),來到仍籠罩在戒嚴體制下高度封閉、現代舞被官方貶抑為墮落娛樂的台灣。

根據舞蹈史學者、東華大學族群關係與文化學系退休教授盧玉珍針對1970年代台灣現代舞蹈的研究,1960年代重要的美國現代舞團接連來台,包括1962年的艾文.艾利舞團(Alvin Ailey Company)、1963年荷西.李蒙舞團(José Limón Dance Company)、1966年福特基金會邀請黃忠良(Al Chung-Liang Huang)來台在蔡瑞月的中華舞蹈社開辦「現代舞研究營」、1967年保羅.泰勒舞團(Paul Taylor Company);1968年華裔舞蹈家王仁璐(Yen Lu Wong)意外造訪並停留了一年之久,與劉鳳學合作,使用「現代舞研究中心」上課。

而在冷戰緩和同時也是台灣外交日益遭到孤立的1970年代,美國現代舞的文藝輸入也未停歇,1974年瑪莎.葛蘭姆現代舞團(Martha Graham Dance Company)、1976年艾文.尼可萊斯(Alwin Nikolais)、1977年艾文.艾利再度訪台。

「建立現代舞概念、同時也是命名modern dance的評論家約翰.馬丁(John Martin)認為,現代舞是美國對人類文化最偉大的貢獻,因此那時候美國國務院透過一些計畫如“People to People”向全世界做文化宣傳時,除了抽象主義繪畫之外,另一個就是現代舞,幾個最重要的現代舞團都曾來過台灣,影響非常巨大,台灣沒花一毛錢,全部由美國國務院負擔,甚至可說是一種『文化傾銷』。美新處幾乎是那個時候每個知識分子必須造訪的地方,」盧玉珍說,她也在狂躁不安卻充滿希望的1970年代度過青春歲月,親歷艾文.艾利、瑪莎.葛蘭姆、保羅.泰勒等人在台灣的演出,赴美留學前是劉鳳學創辦的新古典舞團成員之一。

原本懷抱作家夢的林懷民,即是當時受到洗禮與刺激的青年之一,1968年王仁璐在中山堂舉行的現代舞演出,首次對台灣觀眾介紹瑪莎.葛萊姆舞蹈技巧,當時還是大學生的他在〈王仁璐的路〉一文中寫下當時觀舞的震撼。

1990年代在紐約大學攻讀博士的盧玉珍,因為論文訪談的關係,與王仁璐有了深入的交流,從第一手的訊息與資料中,得知王仁璐1977年的舞作《金山》與1978年雲門舞集的《薪傳》之間,難以忽視的「巧合」:包括渡海移民的敘事結構,前者說的是中國人渡海前往美國新大陸的故事,後者是先民渡過黑水溝來到台灣開闢新天地;而如同媽祖或唐山媽般的關鍵女性角色、張嘴驚懼的神情、死亡的儀式,乃至結尾的彩帶與舞獅,都能看某些類似的元素。回到台灣任教後,盧玉珍親自向林懷民印證,林坦言1977年擔任加州大學洛杉磯分校駐校藝術家時,某天受邀至王仁璐家作客,王曾向他展示一張A4大小的《金山》節目海報。

45年過去,無論《薪傳》圍繞多少傳奇,隨著歷史一去不復返,說到底,「《薪傳》到最後就是個舞蹈。」林懷民強調:

「總之就是很興奮,沒有一個舞這樣子讓你悲啦、高興又下去到最後,坐袂牢,那個東西不是文字上的意義,不要給它加很多帽子,都是你們自己的聯想,完全是感官的東西、累積的刺激,舞蹈就是只有這個:感官的欣賞,其他我們講的都是多餘的。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。