1970年代的鄉土文學運動,對歷史而言,也許是一次內外環境激烈碰撞的偶然;但對傾生都以文字書寫、記錄鄉土的黃春明來說,他豐厚的土地經驗、與社會底層同源的臍脈,卻是生命流向的必然之境。50年前那場風風火火的「運動」中,黃春明未涉其中,然50年歲月明證,迄今屹立在創作前線、始終初衷未改,是真心不騙與鄉土人民廝守終身的癡情種。

近年與癌症大戰一回、減少露面的黃春明,日前接受《報導者》專訪,談及他橫越日治時代、美援時代、台灣自由化年代,以及行經驚天動地的鄉土論戰現場,看盡這島嶼反覆震盪的憂傷與島上最草根那群人們的強韌,如江河悠長的人生不放棄涓滴的氣力,持續以文學、戲劇灌注對人民與土地的疼惜與寬愛。

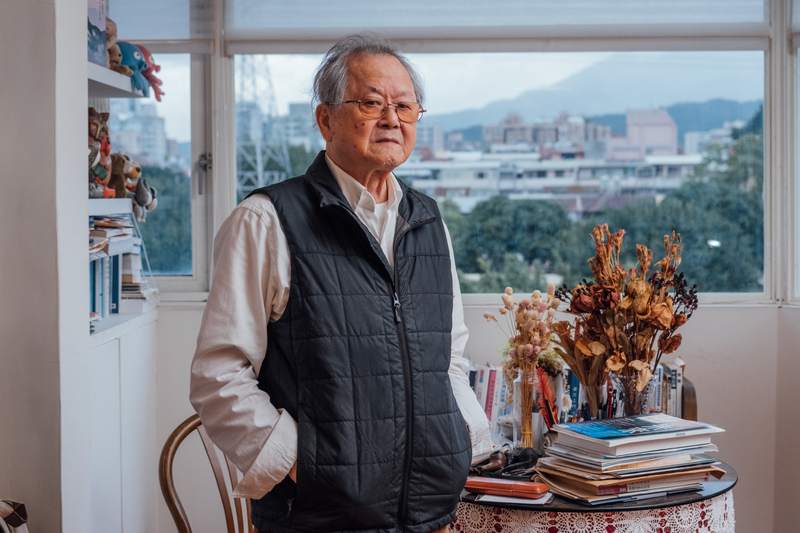

初次走入黃春明家的人,都會同樣的吃驚:樸實的傳統公寓,扎扎實實5層樓的樓梯,88歲的黃春明和小他5歲的太太林美音,一對年過八旬的老夫妻,竟這樣日日操勞雙腿、爬高爬低。

對於來客,林美音也必先「警告」。上個月(2022年11月),台灣大學校長管中閔與祕書為了頒給黃春明榮譽博士,事先拜訪連繫過程中,林美音不忘提示:「我們這裡沒有電梯哦!」由貧窮匱乏的時代走來,幼時失恃老來喪子、生命幾度遭無情鞭笞,黃春明、林美音不把身體勞役當回事,卻習慣設想別人可能的為難。這是質地素樸人才有的體貼。

8年前罹癌,身體不僅在化療煎熬中挺過來,病中還能再創作出長篇小說,以《秀琴,這個愛笑的女孩》拿下去年(2021)金鼎獎,成為最年長的獲獎者。黃春明精神飽實,除了聽力稍減,記憶力依然滿格。「身體會老、但腦筋沒有老,他現在每天都還是有固定時間閱讀、寫寫東西,他的身體跟不上他的靈魂。」採訪時,林美音全程在旁,即便可能是聽了一千遍的故事,還是興味盎然。

百聽不厭,因為黃春明是台灣最會說故事的人。

那是1945年8月14日。「村子裡聽說天皇要廣播了,天皇廣播叫『玉音放送』,當時收音機是真空管、只有有錢人家才有的。大伙聚在有收機音的人家前,圍在一起聽。」這是77年前的事,那年黃春明11歲,如今說起每張人物面孔、場景細節,恍若昨日。

老青少一起聽著天皇放送,卻有三種不同的情緒。黃春明阿公那代的老人覺得終於要回歸「祖國」歡欣鼓舞:「若是按呢,真正萬幸呀!」父親那輩完全受日治教育,甚至做過日本兵的年輕一代,一聽「天皇」就隨即「立正」站好,當昭和天皇念出「無條件投降」時,眼淚撲簌就落下來。

「我阿公就拍了我爸一下:『啊,咱贏了啊,你是哭啥!』看,那時台灣人的情緒,就是那麼混亂、矛盾。」

然後村裡早年渡海移民的福州人,一直壓在箱底的國旗也趕緊給拿出來了,小毛頭們就興奮好奇地跟在後頭看。「我那天很晚回家,到家了阿媽問我:『哪會遮暗轉來?』我說:『佇咧看國旗呀。』阿媽說:『啊,國旗生做啥款?』我就畫給她看。」黃春明的阿媽照著他的畫,用布縫製了一面青天白日滿地紅的國旗,「後來我們才知道,原來國旗有12道光芒,我那時只畫了8道光芒呀,因為福州人國旗壓得太久了,怎麼弄也不平整。」

以為擺脫了日本統治、擺脫了殖民命運,「誰知道光復了,也一樣是殖民,所有行政長官都是他們(國民政府)、還管得更嚴,」黃春明說。

這場戰爭究竟誰輸誰贏呢?迄今島內人民心裡仍印存各自不同的記憶與答案。

黃春明忘不了的還有,國民政府來了後,在學校張貼「不能講方言、不能隨地吐痰、不能隨地丟垃圾」的生活公約,氣得他一把撕掉。同樣的事,日治時代他已經歷過一回,「不能講方言、就是不准台灣人講自己的母語,講一句、老師打一下巴掌,但學生實在違規太多、老師懶得打,就要講方言的同學分成兩排站好,然後轉身面對面,要學生打學生,他們還給這個取了名字喔,叫『掌臉對抗』。同學不好意思打同學,打得輕輕的,老師看到還會再用力打一次說:『就是要像這樣打下去!』」

特別在終戰前幾年,各方面控管更加緊收,家戶門上的銅環鐵扣,都要被日本徵收;農民全部被要求種蓖麻葉,因為種子可以提煉機車油;褲腰袋都鬆了,還動不動得響應「愛國捐獻」。不到10歲、小小年紀的黃春明,也要去溪邊挑石頭給學校,「還得要走到溪的最上游去喔,因為上游的石頭比較大,挑回來給學校,做什麼呢?是讓他們做碉堡、抵擋美軍轟炸。」擠壓台灣一切人力物力資源,就是給日本打仗做後援。

「最可憐的是原住民,被徵兵到南洋菲律賓打仗叢林戰爭,很惡劣的天氣、還有蚊蟲,日本軍人都要戴戰鬥帽,耳朵兩旁邊和後面還要再加上布片防護,原住民不用,拿出刀就可以衝了,是吧?這一段的紀錄和報導很少,但日本人國會紀念館裡的圖書館還可以找到資料,他們給原住民讚美,但是那種讚美啊~不是讚美他們英勇或者是英雄,是那種好像說你要打獵的話,如果要打狐狸就最好就用臘腸狗,它的嗅覺最好啊,你要打什麼獵物、就用什麼狗最好,是這樣子的一個讚美啊!」黃春明如今講來仍是憤慨。

1973年,黃春明在《中國時報》人間副刊發表短篇小說〈莎喲娜啦.再見〉,主角卑屈帶著日本客戶到礁溪嫖自己同胞姊妹,民族自尊在現實生活下低頭,但最終給主角另一個機會,主導一次崇日大學生與日本觀光客對話,令大學生對自己的媚日無知與日本人對國家侵台的罪行雙雙道歉,再以對方的語言互道「莎喲娜啦!」、「再見!」。文章發表後不久的9月29日,日本與中共建交、台日斷交。〈莎喲娜啦.再見〉為振作戰後再度失落的民族自尊,儘管對應的是國際政治的殘酷,小說的抒懷並不阿Q。不久後黃春明小說被譯為日文、也是二戰之後日本最早翻譯的台灣文學作品,日本文化界掀起黃春明熱,〈莎喲娜啦.再見〉讓日本人看見了「自己的另一面」,形同小說中日本觀光客致歉寓意的另一種實踐。

再前一年,美國將琉球歸還給日本,未與台灣協議即把釣魚台一併歸還日本,引爆台灣在美留學生帶起一場保釣運動。而更早的1972年,黃春明發表〈蘋果的滋味〉,亦如預言紀事。小說描述工商社會轉型下被迫到城巿謀生的工人,遭美國軍人賓士車「撞斷了腿」,住進美國醫院、嚐了美國蘋果,價值認同由抗拒到迷亂,在美國人「照顧」下,漸忘「傷害」的事端。亦是在1979年台美正式斷交前,預先對美援時期下台灣依賴美國物資、軍事協助如同另一種被殖民的省思。

〈莎喲娜啦.再見〉和〈蘋果的滋味〉,被認為是1970年代民族意識抬頭的社會氛圍下,作家與知識分子對凝聚民族文化認同的迫切,展現出對西方殖民文化滲透焦慮的反映。

這樣的集體焦慮,點燃了1977~78年鄉土文學論戰,複雜的政治風向、文學路線和社會價值交錯,現代主義與鄉土文學展開激辯,一度捲動政治肅殺鬥爭的暗湧,也讓台灣文學焦點帶入被忽視已久的台灣社會現實。但黃春明的創作路跡和時間點清晰可辨,關懷鄉土的腳步早先於運動之前,「這個裡面(鄉土文學論戰),有意(政治目的)、無意(文學論證)都有,也動搖了一批人的心,但我和王禎和是沒有涉及,我們倆個在一旁笑。」黃春明的意思是,他和王禎和一直守在鄉土現場,不需要為了證明「鄉土文學」之名去創作:

「這不是一個什麼文學專利。許多人是用理論做基礎去創作,我是用生活做基礎。」

黃春明坦言,自己在文化上一直對美、日「很感冒」,「寫下這些小說,和時代背景是有關的,但我不是隨波逐流的人,也不是愛講話的人,不去寫那些論文並不是我沒有理論。我覺得論文是讀書人寫給讀書人看,讀書人根本就沒有生活。沒有人會說讀一篇論文很感動的。小說才是一般人看的,才是真實的生活。」

他直言,討厭「理論派」。鄉土文學論戰日後被檢討最多的,亦是這場轟轟烈烈以文學之名的論戰,多在理路的論述,針對實際作品深度剖析檢視反而不足。

時至今日,黃春明坦率依舊,對文學審美觀始終有自己不媚俗的觀點。鄉土文學論戰搖旗手之一的王拓代表作〈炸〉,當年頗受讚譽,但黃春明說:「我覺得不好。」這篇文章是他去《文學季刊》幫忙做編輯時刊登的作品,「但王拓拖到最後一刻已經要排版了才交稿,我也沒辦法不刊登,」講著講著激動起來說,「這篇文章在說,一個漁村男子生活不好,太太生病,把太太要買成藥的錢拿去賭輸了,最後沒錢買藥,跑到漁船旁扶著漁船嘆息、感傷,旁邊的廟在演戲,傳來『叮!咚!喳!』的聲響,男人心裡想到『情!痛!慘!』、『情!痛!慘!』一個捕魚的人,會有這樣的sensitive嗎?結果當時人家說這好的不得了,狗屁倒灶!我再講這個真的會腦衝血,我流汗了⋯⋯,」當場一把扯開紳士領巾、解開襯衫扣子,「不能被理論害死了!生活要手腦併用,不能只用腦呀。」他攤開雙手,衝著的不是王拓,是時而本末倒置的文學價值。

林美音說,「他(黃)年輕時就是憤怒青年。」黃春明也多次公開提及,自己念書時就曠課、打架,從中學到師範學院,先後被退學4次。

其實,當年的「憤青」如今還是個「憤老」。黃春明一直是那隻永遠不老的「黃大魚」,不因時移事往,就把「不以為然」送入雲煙。年過70還曾「揮拳」上過社會新聞。2011年鬧的沸沸揚揚台南國立台灣文學館演講遭抗議事件,演講中途成功大學台灣文學系副教授蔣為文舉牌抗議,指他不用台語文創作「可恥」,惹得老人家當場脫衣、揮拳、怒罵五字經,「我氣呀,氣的是他沒有讓我把演講結論說完,就打斷我。」

雙方爭執在台語文教學的實踐路徑差異,一方側重「語言」優於「文字」;一方認為一旦沒有標準化書寫的文字,語言便不易保存。這亦是迄今台語文推動上主要的分歧。

一直以來,黃春明文學創作特色,不僅視覺上關懷地方小人物,鄉土語言語氣的寫實更是文章靈動所在。「拿到諾貝爾文學獎的秘魯作家尤薩(Mario Vargas Llosa),他是用西班牙文寫作,他可恥嗎?有沒有人說他是『西班牙文學作家』呢?馬奎茲(Gabriel García Márquez)是哥倫比亞人,《百年孤寂》也是用西班牙文寫的?這些拉丁美洲、中南美洲國家諾貝爾文學獎得主都用外來的人的語言去寫,中南美洲很可恥嗎?」黃春明認為,「母語是不能放棄的,但這是生活的語言,它的標準字沒有,話都是借音借字,小孩子在不同的學校、學到不同的字,學習會有困擾。而且,我當時演講的題目是『台語文書寫與教育的商榷』,我用『商榷』,也不是說定論,我還沒說完就打斷我,想了還是氣。」黃春明的火氣一下子又衝上腦門。

黃春明和林美音早年就在宜蘭地區大力推動本土言語,就是由日治時期以來,母語一直被打壓,孩子和年輕人不會說、不懂台語文的美麗,是他們一直掛念在心的事。1986年就在中研院舉辦過第一次「本土語言研討會」,也促成1991年游錫堃縣長任內全縣推動本土語言教學,「怎麼這樣會被罵可恥呢?」是他們氣憤難平處。

他支持不能將閩南語以「台灣話」定一尊,那對客家族群、原住民族群不公。教育部目前使用的是「台灣閩南語」。黃春明認為,「閩南語是有語音和讀音不同,就是要去說出來。文字化是勉強去追出來。但語言呢,它每個時代都會有新的名詞創造出來,」他隨口秀了串年輕人的流行語,一氣呵成,沒有頓點:「你這個人很『白目』,上面交代你的事情你做到『突棰』,讓人家都『擋袂牢』,你就不要再『牽拖』了好不好⋯⋯,這些用詞都是新鮮的,語言是活的,就是年輕人去說出來的。」這時他又瞬間變身像個可愛老小孩。

有趣的是,老黃作家脫衫、出拳後,竟然收到五花八門的應援物──有拳擊手套上寫著「扁得好」、還有全班學生脫掉外衣穿著汗衫的大合照。原來黃春明勤儉成性,沒聽太太話把破的內衣丟掉,當天一時火冒三丈激動脫衣,卻是露出件破洞的汗衫。「他這個舉動最扣分的是讓我丟臉啦,讓大家以為我這太太失職,」林美音嬌嗔的口吻中,其實滿滿是對另一半百分百的支持。

他心裡不服氣的,還有當年〈看海的日子〉的評論。這本小說是他看了林美音生長子黃國珍時所受的苦,給了他創作靈感。

「『梅子,你不但帶給咱們家好運,整個坑底的運氣也是你帶來的啊!』老母親快樂起來了。 幾天後,整個坑底人都認為梅子的回來是一個好吉兆,山坡地放領的運氣就是梅子帶來的。同時梅子對家裡的負責和孝行,再加上對村人的熱誠,她在坑底很受敬重。」 ──〈看海的日子〉,2000年

「《看海的日子》出版後,有人就評論太浪漫,認為女主角白梅這樣當過妓女的人,怎麼可能回到娘家後立刻就被接受?是不可能的。那是他們不了解,台灣鄉村社會,窮苦的人是會互相幫助的。」

他有資格這樣說,因為他識得白梅,識得白梅出身的漁村。

年輕時從故鄉宜蘭北上台北謀生時,始終找不到工作,最後黃春明在延平北路三段附近的電器行找到頭路。在電器行工作的半年,最主要的顧客就是一旁私娼館聚集的寶斗里,三不五時要去那裡修電扇,他對這些妓女的觀察和出身背景的了解,都源於實際的生活經驗。「在貧窮的時代,沒有一個妓女是自願去,都是被出賣的,她們是沒有選擇的,她們的家人當然不會看不起她。」

1960、70年代那些台北的吧女也是一樣的。「美軍在打韓戰、越戰的時候,台灣就是美軍的休假中心,酒吧文化來,美國的巧克力、餅乾都來了,大家看不起那些酒吧的吧女,但這些妓女、吧女,為台灣賺了很多錢,怎麼看不起人家?我寫這些妓女,我是敬重她們。然後,我們覺得美國樣樣好?」

1967年聖誕節前夕,美國《時代》雜誌(TIME)曾經報導,美國軍方在聖誕節推出「休息元氣計畫」(Rest and Recuperation [R&R] Leave Program),可選擇到日本、泰國、香港、南越或台灣北投「抒解放鬆」一下,台灣被打造成美軍的「性」福天堂。

「是誰把台灣的天撐起來啊?是女人呀,台灣女人受了多少苦,她們是最晚睡覺、最早起床,最辛苦的就是女人,白色恐怖的年代裡,男人抓去關、也是女人撐起家,她們在家帶孩子呀。如果覺得今日的台灣還不錯,那是過去女性打拚建立起來的。」

〈看海的日子〉裡,他讓白梅生下孩子,更用長達4頁的篇幅描寫白梅的生產過程,白梅像是替全台灣承受社會轉型的陣痛。白梅為生活所迫下海為娼,如同台灣幾經殖民承受的壓迫。

他讓白梅抱著生下的孩子去港邊看海,對著太平洋說:「不,我不相信我這樣的母親,這孩子將來就沒有希望。」因為他心疼白梅、希望白梅幸福,一如對台灣的祈願。

有「文評第一人」美譽的已故中研院院士夏志清,極為欣賞黃春明在〈看海的日子〉中形塑出白梅的崇高品格,和作品裡鄉土與光明的現實主義傾向,更把黃春明與美國南方文學巨擎福克納(William Faulkner)相提併論,認為黃春明的信念與福克納相同:相信作家的職責是教人想起人類昔日的光榮──勇氣、榮譽、希望、自信心、驕傲、同情心、慈悲心、犧牲精神,藉以鼓勵人心,使人增加忍受苦難的能力。

作家陳芳明近年也自剖 ,「我過去理解黃春明的作品好像是偏了一點,常常是他在寫親情之愛、鄉土之愛,可是我覺得比愛更強悍的,是寬容。」直至今天,黃春明仍在用他的文字擁抱傳統社會下被犧牲的女性,撫平她們為時代淪陷岐嶇的運命,86歲之齡完成了《秀琴,這個愛笑的女孩》。

黃春明的寬容,是來自他能由更根本的面向,去同理及試圖尋找迫害與壓制形成的根源。

他曾在日本的植物學的書上,看到一種在二戰後在全日本遍地長出的草──因為日本地大、氣候不同,植物生態多半有地域性,這種草卻在全日本蔓生──結果調查發現,是二戰後由美軍軍靴下沾的土壤中帶到日本,「這種長在異鄉地的草很不同,佔領性很強,地下的根冠和土壤接觸時會分泌一種獨特的液體,會讓原來本土其他植物的根萎縮、死掉,最後變成強勢的物種到處長、連牆壁裂縫中也長出來,但長得太密集,自己也會競爭、自己先殺自己一遍。」

從植物書上,打開他對台灣族群問題不同的思考。「外省人來台灣時,多半都是不愉快來的,他們也會分泌出抗拒的東西,加上國民黨敗戰的不安情緒,是不安加上不安,本能要保護自己、卻變成去壓迫台灣原本的東西。這就埋下了本省、外省的對抗,本省人叫外省人『豬』、外省人叫本省人『蕃薯』,國民黨戒嚴一久,就造成228事件這樣的事來,那麼多血的記憶呀,但我們卻不去從生理上、心理上來做研究。」

黃春明感嘆,台灣從日本殖民、國民黨殖民,「台灣的本土就不見了,所有文學也是外省人的文學。當解嚴了、人民得到自由,應該是要解放了,又因美國的關係,美國在經濟、文化的侵略,也是另一種殖民。會有(鄉土文學)尋找自己,就是遺失了自己的東西,才會去尋找自己,但我們卻沒有去做這些分析呀。」

「政治上改朝換代像電影的cut in,一下子就跳接到另一個畫面,但人民的生活是重疊的,沒辦法切那麼清楚。原本這樣的時代要是最豐富的,就像海洋的洋流交會處一樣,暖流、寒流交會,魚的種類最多,不同魚種會再交配、繁殖,應該才是最豐富的。」

老作家心裡還有許多話想說,還有許多書想寫。「我常跟我太太說,我們很幸運呀,也經過日本殖民、也經過戰爭、也經過國民黨戒嚴,也平平安安走到現在。這個數位的時代,我們也經歷。但年輕人未來更不好過,現在的整個環境結構太緊密了,政治、文化、經濟都更緊密,不是打倒一個政權可以改變,以前貧窮也能很幸福、大家搶蓋一條棉被都很開心,真正的快樂就是從這裡出來的,現在這種東西沒了。我現在也繼續做兒童劇,但救不了,你說,救不了為什麼還要做?我知道它的價值呀!如果覺得是做對的事,就不用去論結果,就去做。」

公寓就一直住到現在。從盛年到老年,依然選擇踏實且勤苦的方式,直面生活與文學。眼光持續關注土地與人民,熱情火氣不因時光消退,這是黃春明,也是永遠無齡的黃大魚。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。