1983年12月台北巿立美術館開館,台灣第一座現、當代美術館出現;1987年10月國家兩廳院成立,表演藝術走入國家殿堂。兩廳院35週年和北美館40週年之際,先後推出《平行劇場 》文件展:「檔案敘事」──閱讀中介,探訪平行間的交錯歷史以及《狂八〇:跨領域靈光出現的時代》展覽,不約而同以80年代作為藝術場館演進重要的標記與啟示。

80年代,既鬆開了威權時代最後的繫繩,也是在野力量走入體制的開端。政治如此、藝術文化亦然。40年後,衝撞的圍籬變成護欄,主流意識逐漸分明、革命已難理直氣壯,藝術的實踐與實驗都由場外走入場內,再回首80年代新藝術的現場與發生,失去的比留下的,更值得探問。

1987年10月,兩廳院在光輝的國慶月正式開幕,戲劇院由已故京劇名伶顧正秋挑梁主演《新文姬歸漢》;音樂廳則以黃瑩作詞、林聲翕作曲的〈中華頌歌〉合唱交響詩揭幕。解嚴3個月,復興中華、胸懷故土仍是官方文化詮釋與操作的主旋律。

同時間,另一場劃時代的10月劇作,是在淡金公路錫板站旁廢棄船廠與海邊飛碟屋登場的《拾月》,由王墨林策劃,結合環墟、筆記、河左岸3個劇團匯演。直戳的不只是「國家慶典」與「國家認同」相似亦相反的矛盾鏡像,更欲拉扯國家劇院將政策與文化縫合的「新典範」、打破觀眾與舞台隔離成不同世界的傳統劇場結構── 一次對政治、社會與劇場3種「解嚴」的詰問與挑戰。

再往前推2年,似曾相識的是北美館的「紅星事件」。1983年北美館開館展出雕塑家李再鈐作品〈低限的無限〉,戶外展出一年多後的1985年,遭民眾向情治單位舉報「全紅色鋼鐵現代雕塑,如同共產主義紅星的象徵」,館方擅把作品漆成銀白,引發藝文界和輿論激烈撻伐。隔年,解嚴的前夕,作品還原本色。

解嚴前後各種政治與文化、國家與社會的拉鋸與矛盾,投影在國家藝術場館中,看得格外清晰。

「小劇場運動」向來被視作「新文化運動」的吹號者,是文化的邊陲、也是硬核。《拾月》作為重要的指標事件之一,不僅反射出80年代新藝術野性的核心,更是時代與空間全面中心化與體制化前抵抗的旗幟。

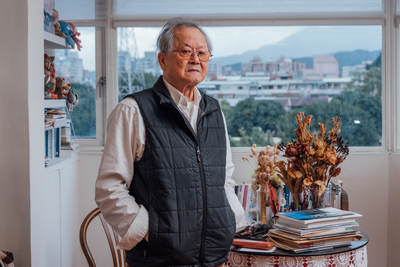

「我們現在從2023年回頭去看,你說那個(《拾月》)留下什麼影響?如果這樣子去想,我覺得是一種『誤解』。」劇場界人稱「大墨」的王墨林,策劃《拾月》時是當打之年的38歲,如今75歲,走過的時代老了、自己的耳朵背了,面對人生與劇場始終像是「才開始」的姿態,不輕易脫口一個溫順的答案。

「80年代充滿了一種行動力,它是社會運動的一個新時代,當時2、30歲的人,是經歷從解嚴前到解嚴後的時代,那個時候,台灣各種議題都可以變成一場運動。運動在80年代是潮流,它的力量比劇場還大。」

王墨林認為,「那個文化潮流是包攝在整個運動論述之下,通過運動才產生新時代的文化形象。」

在《拾月》先前,1983年的10月,陳界仁即在「增額立法委員改選」的政治敏感時刻,串聯發動《機能喪失第三號》的行動藝術,在西門町街頭嘶吼、吶喊,偷襲警察密布的國家監控網。1986年「洛河展意」則在台北車站地下道演出《交流道》,最後被警察棍棒毆打趕出地下道。

1986解嚴前那年,政治解放的壓力鍋蓋半掀,滾燙的空氣在街頭流竄,民眾從身體到精神都強烈躁動著:勞工與環境運動有鹿港反杜邦運動、新竹李長榮化工抗爭,政治上則有519綠色行動,台灣大學校園匯聚出大型學運「自由之愛」,民主進步黨也在當年成立。

一波波運動推波助瀾,走上隔年的政治解嚴,但社會禁錮是否就不再存在?

《拾月》在台灣解嚴後的第一個10月推出,街頭剩無可抗拒的強颱琳恩,演員與觀眾一起承受暴雨狂風,遊走在已由戒嚴管制區解禁的海邊,衝撞的再不是看得見的國家機器,而是觸碰看不見的意識邊界,讓社會與劇場同步辯證:冷戰造成的兩岸分斷體制得到解決了嗎?國家真的解嚴了嗎?體制外的表演空間又在哪裡?

解嚴隔年,達悟人第一次發起反核廢料運動,王墨林再度發起劇場人士更具規模的串聯,策劃「蘭嶼反核報告劇」,在「220反核廢驅逐蘭嶼惡靈運動」的蘭嶼第26號地核廢料貯存場前演出,劇場更直接介入社會運動與公共議題對話,打破戲劇美學形式,讓藝術直接成為一種社會行動。

質問貌似挑釁,其實保持警醒。國族認同上的統獨意識,是2000年後才湧現的後設視角,而王墨林對劇場信念的焦點,始終落在:對自由的追尋和精神上的探索,不能「被統一」。

解嚴前,70年代末期即因美國冷戰戰略轉變改與中國交往,台灣在地緣政治危機下向內開啟主體思維,由藝文鄉土運動牽動文化翻土,社會與藝術界的文化詮釋與認同光譜逐步由「中國」遷移至「台灣」。由70年代孕生的台灣第一個現代舞團雲門舞集來看,在80年代後創作曲徑變化最為鮮明,1978年首演的《薪傳》史詩般呈現漢人渡海移民台灣的開拓史;1987年推出《我的鄉愁,我的歌》,轉以台灣流行歌曲入舞,述說的是台灣北漂年輕人的鄉愁,歌詠的是鄉村青年的夢想、挫折,悲嘆與奮起。

雲門《我的鄉愁,我的歌》推出,王墨林立即以《海盜版:我的鄉愁我的歌》對應,把雲門幾個重要的作品融和起來KUSO,《薪傳》的先民渡海,改成是國民黨軍人戴著鋼盔、拿著衝鋒槍渡海。

諷刺意味極濃,但再談這部作品,王墨林不帶尖酸:

「70年代林懷民是台灣表演藝術界的泰斗,那時年輕學生看的都是林懷民。林懷民在那時候已經很敏感地感覺到台灣的氛圍改變了、(本土)這個符號出來了,所以做了《我的鄉愁,我的歌》,後來,也可以很清楚看到(雲門)這個改變。基本上,我是討厭把劇場拿來做一些(文化)宣傳,我就做一個《海盜版》來諷刺一下。但我做這個是沒有惡意,我只想對這樣的中心思想提出一個質問。」

現在提到「在地」就等同於「本土」、「台灣」,在地文化的潛台詞就等同於「愛台灣」,王墨林對這樣定義操作不以為然。

「我不是覺得林懷民和雲門作品很爛,但我不想進入這個『中心(思想)』裡,我們小劇場的人就要把自己邊緣化,因為邊緣的才是更自由的、更廣闊的。現在大家掛在口中的『顛覆』,這個詞就是80年代小劇場創造出來,還有『身體』、『行動』都是從小劇場喊出來,從這些名詞就可以看得出來,那時代充滿了一種革命嘛,革命就是一種質問啊、永遠的質問!」

數十年來,王墨林就把「顛覆」展現在身上,一身黑衣、一雙紅襪,符碼式的裝束,他曾解釋:「黑色是無政府、紅色是革命。」

藝評人、台大華語教學碩士學位學程助理教授汪俊彥認為,儘管小劇場展現出來的像是「反抗樣態」,但太輕易把它的精神定義成某種反抗精神,會讓它的意義變得過於扁平,小劇場的內涵精神非常多。

「我覺得大墨(王墨林)真正在處理所謂的小劇場,其實是提問的本身、是一直在刺激大家去思考為什麼?在這個當下還有哪些問題?我們可以這麼輕易就接受一切嗎?」

但不同的表演方法論、不同的實踐路線,卻不是全然站在彼此的對立面,劇團間甚至互借題材、頻繁對話。80年代藝文界的眾聲喧嘩,迄今仍能多方追究,正是因為那時創造出一個「曖昧」的狀態。

兩廳院的《平行劇場》文件展、北美館的《狂八〇:跨領域靈光出現的時代》展覽,都以「平行時空」來闡述那個年代,分別由專業審視及文獻普查方式,整合出文化的關鍵字。

《狂八〇》源自北美館館長王俊傑2019年任教台北藝術大學時,與同校藝術跨域研究所所長黃建宏關於80年代的實驗藝術研究計畫,由80年代2,000多個關鍵詞中再梳理出近100個關鍵詞,以當代藝術、視覺藝術、戲劇和行為藝術、文學、劇場5個領域進行研究。而轉化在北美館的展場,則分別以「前衛與實驗」、「政治與禁忌」、「翻譯術與混種」、「在地、全球化與身分認同」、「匯流與前進」5個子題呈現。

「80年代是我高中和大學時期,是很瘋狂的一個年代氛圍,那時候沒有跨領域這個詞,但引發知識分子感興趣的事、朋友同儕間就會一起去做,實際上就是在做跨領域的創作,像我是做美術做視覺、可是也參與電影、劇場工作。」80年代也在許多行動劇場和街頭運動現場的王俊傑,亦是《拾月》、《海盜版:我的鄉愁我的歌》視覺創作者,如今踩在不同的時間、不同的位置,對那個身歷其境的狂飆時代,已有不同的視線:

「當我在40年之後重新再去看那個歷史,我覺得最有趣的是,同一個事會有兩種不同的看法,但不同的意識形態和文化美學,都有它的藝術的價值,只是不同文化背景下的藝術家去做出來不同的創作方向。」

《狂八〇》企圖還原這樣交雜著不同的政治意識、民族情懷、身分認同,混沌不明卻多元並存的文化共生狀態:把林懷民的雲門和王墨林的海盜版放在一起;以張照堂的《芬芳寶島》、《映象之旅》和郎靜山的中國山水畫美學對照,還向《NHK》取得曾在開放兩岸探親前在台灣熱播的《絲綢之路》;讓素人畫家洪通與傳統藝師轉型為國際大師的朱銘作品放在同一區;楊祖珺的〈美麗島〉和侯德建的〈龍的傳人〉並陳,當然少不了的是成為華人搖滾教父前、羅大佑震撼整個世代的《之乎者也》。

「80年代是台灣第一次有清晰的『追尋自我』這個命題,那個時候大家願意去面對這種矛盾和衝突之處,所以會有一種混沌感,」另一位策展人黃建宏以宏觀角度解析,是這個複雜和多元造就台灣特殊文化樣貌,「這是受過殖民和壓迫的人,才比較能夠去編織、排列這些複雜且多層次的情感或想法。」

黃建宏套用劇場導演黎煥雄的形容,80年代的藝術創作存在一種「神祕性」,因為匱乏而渴望,但路徑還不是那麼明確,「當時跨領域的重點不是西方領域與領域之間的媒合,而是個體與個體對於集體性的想像,所以必須去和其他的人連結,在知識跟技術都沒有完全建制化的狀態底下,反而更有機會發展出能量。」

「現在我們看很多以前做的事也非常不成熟,可是那個不成熟裡有很多純粹的熱情。」王俊傑對《狂八〇》的設定和期待是:

「希望重新去認知到人的複雜度,正因為人的複雜度,才有一些創新的可能。再往90年代下去看,你就會發現它百花齊放,朝向專業化和系統化發展,它可能沒有那麼有趣了,實驗也不叫實驗了,因為愈來愈系統化、專業化,並不能說那樣子不好,而是時代不一樣了。」

但如今為什麼需要回望80年代?又該用什麼方法讓年輕世代參與其中?《狂八〇》展推出後各種討論與聲音不斷。

回望歷史如何不落個單純的「回憶殺」,是以歷史文件和檔案作為策展最大的挑戰。兩廳院的《平行劇場》策展人周伶芝和汪俊彥則選擇另一個路徑,透過文件展覽,重新開啟與閱讀過去經典的展演物件、文本與檔案,體會身處不同時代藝術家們的思想與創意,更拉出自由、情感、世界、實驗4個命題,以座談方式,對歷史進行重新提問,凸顯歷史未解決的問題意識。

「我不相信歷史是線性的。」汪俊彥解釋:

「線性論會成就一種對未來的發展論,這種對未來的發展論就會非常、非常危險,它會單一重複我們對於某一種歷史的『需求』,就是我們未來要發展到什麼東西,就會在過去的歷史中只看到那些東西,歷史和未來形成『共謀』的關係,看起來是迎向未來,事實上只是重複(權力者)需要的歷史。所以必須提出不一樣的問題,歷史才有可能打開來。」

而他認為,自由、情感、世界、實驗都是目前尚未被解決的問題,透過策展對於劇場及當代台灣提問。

《平行劇場》向香港實驗藝術先驅榮念曾、文化地理學者黃宗儀重訪「自由」,主場在傳統戲曲的王安祈和小劇場的王墨林重訪「感情」,策展人鄭慧華、牯嶺街小劇場館長姚立群重訪「實驗」,錄像藝術家陳界仁、台中國家歌劇院首任藝術總監王文儀重訪「世界」。

「以自由來說,大家都很容易把它想像成1987年解嚴之後,才叫做自由,可是不要忘了,台灣在冷戰時期以『自由中國』來想像自己,今天我們覺得那時候是假的、是被騙的,但從文化研究的角度,我們不是去比較誰輕易被騙了,而是去比較哪個語言或論述被如何地採用了。在這個概念內涵下去說那時候想說的話,」汪俊彥認為,如果從這個角度來講,自由還有太多沒有被打開的面向。

在兩廳院和北美館的講座和訪談中,香港文化教父榮念曾和台灣作家李昂,都提到了開放年代後,另一個無形的「自由框架」。李昂形容,80年代是一個統獨還沒有分裂的時代,統、獨可以做朋友、可以一起工作,可是現在好像不行。榮念曾也提到,那時無論創作或政治上不同的意識形態,彼此都還能夠對話,為什麼現在反而不能對話了?

「如果今天我們以為擁有了自由這個符號,反而彼此之間沒有對話的可能,但自由這個命題,就必須持續去挖掘,因為它很有可能也會限制了我們對於藝術範疇的定義和想像:哪一些表演是自由?哪些表演是不自由的?那我們很有可能愈來愈相信怎麼樣子的表演形式才是迎向自由,比如戲曲可能被認為是不自由的藝術,但事實上,戲曲百年來是不斷和觀眾對話,觀眾任何想望的自由與不自由都在戲曲的自由中展現。」

無論王俊傑、黃建宏、汪俊彥、王墨林,對80年代留存的資產或有不同的想像,但談及如今失落的東西,卻十分相似:現今主流意識形態過於清晰明確下,逐漸喪失了不同視野的辯證空間。

汪俊彥認為,解嚴後,民主化、自由化的信念變成台灣很清晰的國家核心,2000年後成長的世代愈來愈相信這個(自由民主)是不用質疑的,某種程度就如同冷戰時期世代對三民主義也不質疑,雖然內涵不同,但「不質疑」的態度很相似。

儘管三民主義意識形態是威權體制黨國教育的灌輸,自由民主是台灣社會長期追求下的浪潮,但是,任何「絕對的政治正確」,本身無論多麼正確,放棄辯證與質問,就是一種對自由的限縮。

然而,當李再鈐的〈低限的無限〉重返北美館戶外廣場,成為40週年大展的宣傳;35年後的王墨林,由淡水廢棄海邊進入了兩廳院,2022年拿下國家文藝獎。官方場館也在解開所謂的「國家框架」,成為藝術創作與詮釋的平台,中心與邊緣的邊界模糊,「國家之外還有什麼」的質問還有餘地和力道嗎?

1990年,就喊出「小劇場已死」的王墨林,當年便宣稱劇場已不自覺地走入政商複合體,而連同他本人,亦無可迴避由場外進入場內的必然。但被體制收編(補助、獲獎),不代表就此俯首。

2022年歲末,在牯嶺街小劇場裡,王墨林和窮劇場的跨世代工作者,總排《母親》。劇情延續王墨林長年關注的家國體制下「母系的傳承、女性的暴力與女性的反抗力量」,梳理「女性」與「母系」於黯黑糾葛中的權力、主體、人倫關係,由高俊耀擔任副導、周伶芝編劇,鄭尹真、楊奇殷主演。排練結束,零食滿地、酒已下肚,每一個參與者都得心得分享,說得不足,就換來一句「什麼東西呀,好好說呀!」75歲的王墨林聽力不好、精力仍旺,成員不僅要掏心掏肺地說、還要聲嘶力竭地說,戲未登場,身體和精神檔位全開。

彩排時,王墨林哭了。

場外總一副戰鬥姿態,面對劇場和演員,卻十足敬畏,「演員是神的代言人,我剛剛看到你們演出了人的絕望,大家相濡以沫,為了抓住愛的扎掙。」他反覆要大家:

「不要怕孤獨,不要怕沒人來看這戲,不要怕票房,我們不是『紙風車』、不是『雲門舞集』,我們是『小劇場』,我們是觸探別人不關心的事,是關乎人如何活下的、精神面的東西。現在的台灣,就是愛的能力失去了⋯⋯。」

「大墨,最後隧道裡一片漆黑,那個Ending(結尾)感覺太絕望了,要不要給它一點光,還是有一點光明的感覺,」年輕的舞台燈光設計這樣說。「那有一點微光就好,微光很美,但千萬不要大放光明了,世界哪有大放光明的事。」王墨林受訪時不時就說,自己很悲觀、台灣很絕望,但是,他還是給了年輕劇場人員一盞微光。

汪俊彥形容,大墨是一個70幾歲的老人,卻有20幾歲年輕人眼睛的光芒,「一直以來,他的裡面也是有一些衝突跟矛盾,他從來不是用一個什麼戲劇理論大師在開示大家,而是不斷把自己當成曖昧的、模糊不清的位置,提醒我們,原來今天所相信的東西,還要從不同的歷史脈絡當中去解決。」

「迷航後的飛行員,在漆黑的空中找不到方向,一戶貧寒人家點著一盞微弱的燭光,給了他一絲希望。但此時,點燭火的人,並不知道那盞燭火照亮了什麼。」周伶芝以安東尼.聖修伯里(Antoine de Saint-Exupéry)的《夜間飛行》為《母親》一劇做了總結,說的是戲、也是小劇場。

儘管失去了夜晚,小劇場仍是歷史的守夜人。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。