去年(2023)8月,惡名昭彰的大貓案主犯權自立(改名後為權子源)因再度涉及兒少性剝削案件,在警方追捕行動中畏罪跳樓死亡。《報導者》今年5月獨家調查其共犯「美術館叔叔」梁恩睿,上週高等法院駁回上訴,維持一審25年有期徒刑,整起事件隨著主嫌死亡、共犯重判落幕。然而對於受害者家屬來說,痛苦與傷害仍在持續,《報導者》調查發現,至少4個家庭、11位孩童受創,在國家因主嫌死亡「不起訴」從而再也無法釐清責任及真相,幼小心靈可能永遠籠罩在陰影底下⋯⋯。

「113年度侵上訴字第133號,被告梁恩睿,違反兒童及少年性剝削防制條例等案件,本院判決如下:上訴駁回。宣判完畢。」

10月24日上午10點半,台灣高等法院第14法庭內,上一案結束,等待下一案開庭前,審判長劉嶽承利用一分鐘的空檔時間,宣讀完一連串審理完畢的二審判決,梁恩睿是當天最後一件。

拿著紙筆的平面媒體司法線記者散去,準備發稿即時新聞。個頭不高的L,隱身在魚貫走出法庭的人群中,

「剛到最後一刻(宣判)前,心臟砰砰砰一直跳。一審原以為會判28到30年,結果是25年,有點超出我的認知,沒想到他(梁恩睿)還上訴,這一次我很緊張(怕被減刑),就想來聽。」

她身為被害者母親,這段日子剛好與先生在台北當板模工,每天早上5點半從基隆搭乘工頭的車到工地,一路做到下午5點,這天特別向工班請假來法院,聽到上訴駁回、維持25年刑度,L長吁一口氣,暫時放下些許肩上的重擔。

「梁恩睿就算現在結案,我心裡可能會踏實一點,但是對於權子源死亡不起訴,我一直有個『癥結』在那裡,覺得這件事情還沒結束──他們到底做了什麼事?我的孩子被傷害到什麼程度?雖然現在糾結在這些問題沒有用,但就像即使知道他殺,還是要解剖找出真正的死因。」

從案發後,L便頻頻向檢警詢問所掌握的證據以拼湊出發生了什麼,但執法人員總以「要問去問上面的人」、「這件事已經不起訴結束」、「偵查不公開」等為由,不願透露。

「為什麼人死了就不起訴呢?那我們這些活著的人怎麼辦? 至少要讓他的行為有一些合理的交代,不是為了給別人看⋯⋯我要一個真相啊!」

本案受害家屬的告訴代理人、律師謝杏奇表示,「整個制度很有問題!當初權子源死掉,你(檢察官)一個不起訴,就不用對任何人交代,因為偵查不公開,當事人完全不知道到底發生了什麼事,就算被害人有告訴代理人,律師也沒有權利調閱偵查中的卷宗。那時候被害人(L)很痛苦、非常憤憤不平 ,完全不知道小孩究竟經歷了什麼。」

「不起訴偵結」,簡短5個字,我國的警政與司法體系把被害人身上的真實經驗切割出去,一切的痛苦、羞辱、恐懼、折磨、無助,永遠聽不見、看不到、摸不著,彷彿它們不曾存在;如同犯罪被害人在我國刑事案件中,永遠處在渺小而邊緣的位置。

直到後來發覺另一名同案被告梁恩睿,才使案情的冰山一角逐漸浮現水面。

一切仍得回溯主嫌權子源的軌跡──由其精心布局、從單點擴大成連續性的線,最後逐步滲透進受害家庭,全面交織成一張難以逃遁的網羅。

2017年,當時剛懷老四的L,因為搬家,在網路徵求二手家具,在Facebook社團初次結識權子源。先生平日從事板模工,經濟並不寬裕,她也得去檳榔攤兼差,權男願意開車到基隆大方伸出援手,在L沉重的生活與照顧壓力下(家裡還有一個年紀與L差距18歲的胞弟),猶如天降甘霖。

漸漸的,權男也介紹當時的女友及兩位女兒給L認識,並邀約一起到台北或桃園龜山的住處遊玩。他很快就與孩子打成一片,更進一步來到L兩位女兒在教會參加的課後班,殷勤地等待孩子下課。

基隆喜信會師母謝玉嬌回憶權子源踏入教會接近孩子的情景:「2020年開始,他(權男)就常常來接小孩放學,後來除了接課後班,還帶出去玩,我們都覺得這已經超過照顧界線,回報家長L。可是她說沒關係,可以讓那個叔叔接走。印象中在他死亡的前一年,2022年暑假開始,(他)更頻繁帶孩子出去玩,還帶走教會課後班另一對姊妹,她們的媽媽是外配。」

與L兩位女兒熟識的姊妹,常聽到L女兒分享又跟叔叔去哪裡玩,也吵著想跟著去,儘管教會的老師與師母都已提出警訊,仍阻止不了小孩的自主意願與家長的信任。權男甚至在已有女友的情況下,與一名受家暴離開先生的外配C交往,在事發前的2023年6月,兩人一起搬到L居住的社區對面。

根據警方後來訪查鄰居與L的證言,權子源最多一次把7名孩童(包括L兩個上小學的女兒、幼兒園的老三、剛會走路的老四、歲數相差甚大的胞弟以及C的兩位女兒)帶回龜山住處。「那一天剛好要去接孩子回基隆,所以很有印象,」L表示,至今回想也曾在龜山見過梁恩睿,但那時還不知道他的名字,對其樣貌也非常模糊,「直到他說,我第三個小女兒的音質非常特別,想要她當美術館展覽的配音員,後來真的帶她去北美館錄音。」

梁恩睿的身影再次出現時,是8月20日權子源墜樓當日。L表示,兩天前(8月18日)大批警察來到家裡表示想關心小孩狀況,當天得知權男犯行後,她就成為警方運用的線人,繼續用通訊軟體與權保持互動,以利警方掌握其行蹤。

事後L才知道,原來一開始她也被視作可疑共犯。8月18日從家裡離開後,孩子直接被送去基隆署立醫院驗傷,她則被單獨帶到基隆地檢署地下室接受長達4個小時的偵訊,剛開始不明就裡的她還以為是不久前小兒子吞彈珠送急診,被通報家暴,最後當檢察官打開筆電秀出兩名女兒遭性剝削影像的檔案,L才當場崩潰大哭。過去幾年來,夫妻倆為女兒異常的身心狀況毫無頭緒──大女兒從幼兒園時的活潑愛笑到小學低年級時突然因與妹妹相處瑣事而割腕、撞牆;二女兒會夢遊、夜尿頻繁;老二老三多次反映「下面痛」,給醫師3次的診斷都是泌尿道發炎,要教孩子如廁後怎麼擦乾淨⋯⋯至此有了解答。

由於警方沒有立即發動拘捕行動,L擔心孩子安危的情況下,很快同意社工提出的安置建議,就此與自己的孩子分開;另一方面,她卻為仍與權處在同一個屋簷下、C的孩子憂心如焚,卻因為要替檢警保密、不得透露加害人的身分,而束手無策。

「權男死掉以後,警方懷疑C也是共犯,請我打給她,以權男出車禍的理由叫她去桃園醫院認屍,她就坐計程車去桃園,孩子給我照顧,我趕緊聯絡教會,把他們送到安全的地方,」L說,與此同時,趕到桃園的C因為不是家屬,沒有辦法見到權男最後一面,但是透過電話,得知當時還有一位朋友在現場幫忙,處理完事情後,C表示現在要跟「美術館叔叔」回來基隆,「那一刻我才知道他的本名叫梁恩睿。」

L一直透過電話與C保持聯繫,當後者說已跟美術館叔叔在家裡了,正在收東西,她腦中的警鈴馬上響起,「那不得了,證據一定沒了,可是我又沒有什麼辦法阻止他,不能拿裡面的東西,我沒有這個權限,也不敢跟C講,我怕他們兩個是共犯啊!該怎麼辦?我也只能等警察去辦案,所以我馬上跟警察說,有嫌疑的梁恩睿與C,在基隆的哪裡。」然而在訊息正一團混亂,辦案人員忙著追查剛發生意外的權子源「主線」背景,第一時間並沒有多餘心力,認真看待L提出的「旁枝」線索。

事後檢察官到屋內搜查與取證,「但是證物清單真的少了一台筆電!」 即便L如此主張,但在偵查不公開的情況下,自始至終她都無法向檢方求證,8月20日晚間梁恩睿進到權子源基隆住處時,是否帶走更多兩人一同犯案、甚或有更多加害者或受害者的關鍵證據,過幾天出境日本時,可能銷毀滅證。

從記者調查資訊綜合判決書,我們僅能知道,去年9月份警方透過一些方法,掌握此案共犯梁恩睿從日本返國,在機場當場拘捕到案,在不公開的偵查與審理過程中,從查扣的硬碟及手機檔案還原出兒少性剝削的影像證據,受害者包含L的弟弟、兩位女兒,以及C的一位女兒,「我所看的影片裡,沒有任何成年人身影,只有成年人的手、生殖器官或大腿,沒看到臉,所以很難去偵查出到底是誰,」L表示。

憑藉這些影像證據,謝杏奇得以在檢方偵結起訴後,於法庭程序中當庭勘驗影像,確認犯行,謝杏奇的印象大概勘驗了20幾段畫面,由於並非以專業器材而是斷續用手機拍攝,審理期間連被告自己都搞不清楚每個檔案之間的關聯與時間連續性,「在這個訴訟程序中,花很大力氣去確認細節,檢方要釐清犯罪行為如果是同一天,基本上就認為連續犯意,以一次論罪,或者被告想規避罪數變很多,就推說是同一天。」

「都還沒有說做了什麼,就一直『對不起、對不起,希望給我和解的機會』,並強調是初犯,有悔悟之心,本意是為了幫忙照顧孩子,『希望可以再給我一次機會』,結果法官問什麼,就說沒有、不知道,證據擺在面前才『擠牙膏』承認,法官甚至忍不住罵,『這叫有誠意!你還想要和解什麼?』要是和解了,我就真的是一個很可惡的媽媽!」

面對這些令人崩潰心碎的一切時,L的先生在哪裡?

「我被警察帶走,偵訊回來告訴他的時候,跟他在一起10年,第一次看他面無表情、眼神呆滯,然後就跟我講,『沒事、沒事,有我在,先讓我冷靜』,然後牽著我的手 ,一邊自己掉眼淚。看他這樣子壓抑自己,我怕他會想不開,最後決定不要再讓我先生知道一絲一毫細節。」從起訴到審理的過程,L都刻意以輕描淡寫的方式告知先生相關進展。

一審最後,基隆地方法院認定包括加重強制性交、成年人故意對兒童犯乘機性交、利用兒童犯加重強制性交、加重強制猥褻、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像等14項犯罪事實。

除此之外,桃園地檢署目前正在針對梁恩睿散布到國外暗網的兒少性剝削內容進行偵辦,尚未起訴。曾到台北市婦幼警察隊指認影像的L表示,「我英文不好,只看到寫著英文的網站封面,是我女兒不雅的照片,中間是大照片,左邊是一些選項,然後往下是一幅又一幅照片,底下也是一些英文字,就只有我兩個女兒。」

「這個案子其實是很大的,問題是能揭露到什麼程度而已,」謝杏奇強調,法院僅能從檢方提供的影像證據所確認的行為論罪及量刑,他們上傳到什麼網站?有沒有營利?影片提供給誰?還有沒有其他組織牽涉其中?全都取決於地檢署是否重視,大規模主動偵辦,或者檢察官是否勤勞、有正義感,挖出深層的犯罪結構,「後面或許還有很多犯罪者,你(檢察官)不偵辦,我們一般人也拿不到證據,根本就無力去追。」

當代表國家偵查與追訴犯罪的檢察體系給不出真相,直到現在,L每天還會從記憶中尋找蛛絲馬跡,心心念念懷著「還要找出更多證據」給辦案人員。

「很多人勸我不用再想了,就算真的找到了又怎麼樣?沒有找到又怎麼樣?可是我清楚記得,曾經跟他到新莊,位在巷子內像倉庫的儲存空間,裡面堆滿批發來的衣服、電器、光碟片、許多錄影設備⋯⋯為什麼會記得那麼清楚,因為那時候他說,有時候去帶團也會幫人家拍影片製作DVD,我就覺得裡面應該會有什麼⋯⋯(跡證)。」

L偶爾仍會自己開車到新莊,漫無目的環繞,循著模糊的記憶,去尋找印象中的那個倉庫。

「那時候對他的第一印象很好,覺得就是一個『新好男人』,會煮牛肉麵、烤餅乾、做木工,電腦和外語也很厲害,好像什麼都會,而且談話內容很正向,甚至會先告誡小朋友:『妳是女生啊,不能讓異性朋友隨便接觸身體,就算是自己的爸爸也不行喔!』」K如此告訴我們。

《報導者》持續追蹤調查本案的過程中,找到這位曾與權男合夥經營工作室、並且淪為受害者的關鍵證人K──另一位育有兩位女兒的單親媽媽──還原權男一再重複遂行的犯行模式:親近弱勢婦女─結交女友看似維持穩定關係─親近更多帶著孩子的單親婦女─幫忙照顧孩子分擔現實壓力─伺機下藥猥褻侵害孩童。社會道德與法律制度幾乎像不設防一般,任其在縫隙中恣意橫行。

在去年權男跳樓新聞沸沸揚揚時,即便年紀與姓氏相符,K仍沒有意識到死者就是從2019年就斷絕聯繫的權子源。直到過幾天社工打來說:「『他』就是『他』」。

「怎麼可以讓一個做出這麼嚴重(性侵幼童)的人,換一個名字重操舊業?(政府)明明就可以不要讓這種事情再度發生,可是卻讓它發生!然後竟然受害者變更多、年齡更幼小。」

2016年,K做直銷的朋友介紹權男到她在新店剛成立的美容按摩工作室,權男對K的按摩服務讚賞有加,相談甚歡從顧客成為朋友,當時權男已開始從事「司導」(同時身兼司機及導遊帶團旅遊),憑藉外語能力與親和性,在馬來西亞、香港等海外旅客中逐漸經營起深度遊台灣親子團的好口碑,並時常邀約K與孩子坐他的車到各處「踩點」。只要自行負擔住宿費及平攤車資,可以與孩子到處遊山玩水,何樂而不為?為生活重擔忙得喘不過氣的K心想。

隔年權男向K提議,共同承租一個工作空間,既可成為海外旅客的民宿,也讓後者的工作室平攤房租,減少經營成本。

他們找到新莊一處巷弄裡的1樓,權男便從原本的土城租屋處,搬到新莊工作室對面的6樓。展開新事業、新生活的他,還交了一名越南籍女友H──她的先生已過世,平常在工廠上班,帶著兩名讀小學的女兒獨自生活。從權自立的口中描述,H的孩子有陣子住在類似安置機構的地方,他每個月都會捐錢資助那裡的兒童,在贊助人的會面交流活動中因緣結識。

H後來帶著孩子一起與權男在新莊同居,他也開始發展製作手工皂的品牌──梅之緣,「梅」即是用H之名。

對K而言,總因母親的直覺而不會讓孩子與權男單獨相處;後來權男交了女友後,她才偶爾會在工作的時候讓孩子上樓跟H的女兒一起玩。只是她一直對權的言談舉止有說不出來的納悶與奇怪之感:「認識沒多久,看他一隻眼睛上眼角是掉下來的,曾經問他:『你是生病還是有做壞事嗎,不然老天爺為什麼讓你的眼睛變成這樣?』 他說沒有,只是曾經被做網頁設計的弟弟(權自強)連累,陷入詐欺之類的犯罪,但因為是商業機密不能透露。那時候我只是開玩笑,不曉得他真的犯過重罪,現在想起來,真是『相由心生』!」

2019年開始,K在查看女兒手機時,無意間發現裡面被下載A片,她馬上質問權子源是否其所為,權男託說他不知情,是小孩亂玩按到。讓她最終下定決心遠離此人的關鍵,是某次小女兒回家說,權男會幫她洗澡,而且會觸碰私密處,她會痛。

面對K更嚴厲的斥責,這次權男仍辯稱是誤會,並要媽媽把電話給小孩,請小孩轉達是「不小心去碰到」。原本打算去警局報案的K,因對方不斷解釋加上考量孩子太小而作罷,該年底完全與權男斷絕聯繫。

沒想到隱藏在孩子身上的創傷,在2023年忽然爆發。

當時暑假過完後就要升小六的小女兒,5月某天洗澡的時候大哭,一頭霧水的K問說發生什麼事,「我覺得我自己很笨」,小女兒脫口而出,向母親坦承,以前權子源叔叔對她做的一些事情是不對的、不好的,她當時(2019年)沒有講實話,權男隨便說個幾句,她就說他不是故意的。

為什麼隔了4年後的時間點才說出口?原來關鍵是,小學五年級開始上性教育課程,加上台灣 #Metoo 運動等性平事件於當年大爆發,透過網路資訊,孩子終於明白小學二年級時發生在自己身上的事代表什麼。

為孩子所述大感震驚的同時,K力持冷靜地問女兒希望媽媽怎麼做?「她說:『希望讓他受到懲罰,不要讓他再去傷害人。』我說好。」小女兒洗完澡,打電話報案前,K擔心地追問當時已上高中的大女兒,是否也有類似經歷。

大女兒起先什麼都不願透露,K勸說著「如果以後碰到什麼委屈的事情都不講,我會很擔心妳,不敢讓妳一個人出去外面」,才讓大女兒講出更多細節,包括權男會給她們吃不明藥丸,說是「益生菌」,但吃下去後便昏昏沉沉;也會和多名孩子們一同睡午覺,有時候醒來,房間裡卻只有她們兩姊妹。

報案後經過醫院驗傷、到婦幼隊做筆錄、指派社工與輔導諮商等一連串流程,K也傳訊息告知久未聯絡的H:「警察有調他資料,是累犯。」但後者卻以迴避的態度表明與其無關,不想被牽扯進來。K傳給H的對話中,附上小女兒與H女兒聯絡的截圖,H女兒坦承之前權子源叔叔也曾對其有「猥褻的行為」。

直到現在K仍不能諒解H,認為其早就知情,只是礙於外籍身分或經濟因素,從未透露權男行徑。證據是H後來也發現權男對女兒有不當行為,要他搬離同居處(推測即是此時搬到龜山,並頻繁到基隆接送L的孩子),卻仍保持交往關係。

8月8日晚上8點35分,H傳來訊息:「妳的電話號碼是幾號?權子源要打給妳」,K不願意再與權男通話,只告知H,一切等法院見。

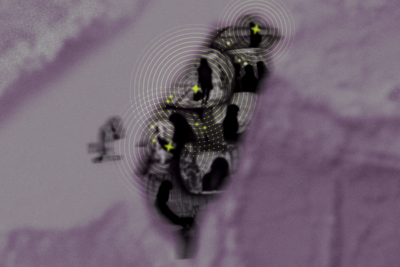

《報導者》綜合去年至今的調查採訪資料,可以判斷從2016年到2023年這7年的時間裡,權子源活動與居住的軌跡,一路從土城、新莊、龜山,最後到基隆。保守估計至少結識4戶單親或弱勢婦女,分別是新莊時期:K與越南籍女友H,龜山與基隆時期:L及外籍女友C;除了L家有4名姊弟、及母親的未成年胞弟外,其他3位單親媽媽都育有2名女孩,在長時間密集接觸下,至少有11名兒少疑似受害。

「單子寫說此案結束,當下我覺得:『啊!就這樣沒了?』」

去年10月,K也收到一份不起訴的公文,幾乎如同基隆地檢署給L的說法複製貼上:犯嫌死亡不起訴偵結。

K小學六年級小女兒的願望「希望讓他受到懲罰,不要讓他再去傷害人」,我們的刑事司法體系聽得見嗎?

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。