精選書摘

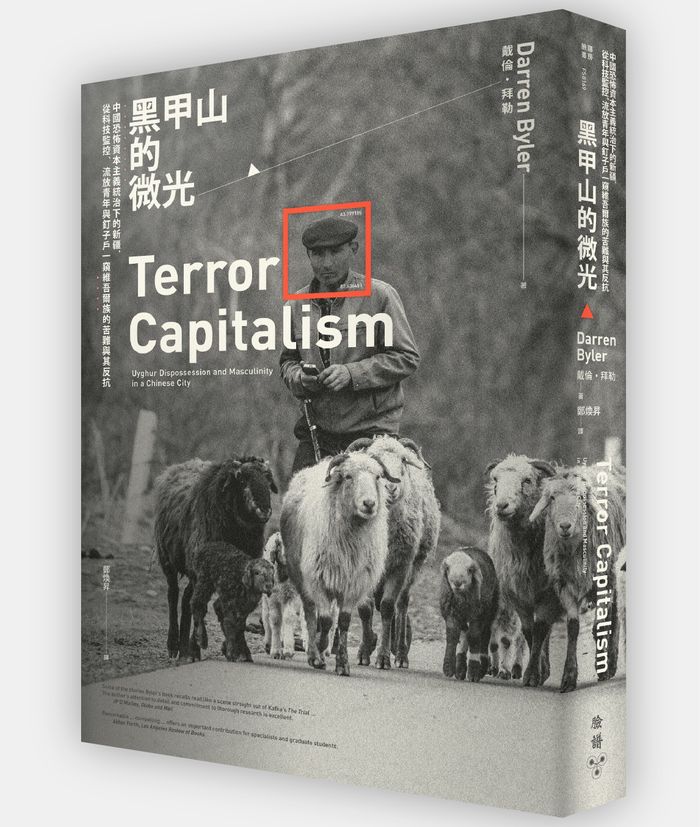

本文為《黑甲山的微光:中國恐怖資本主義統治下的新疆,從科技監控、流放青年與釘子戶一窺維吾爾族的苦難與其反抗》台灣出版序,經臉譜出版授權,文章標題、小標經《報導者》編輯改寫。

黑甲山,烏魯木齊又一處因「貧窮」與「落後」被剷平的穆斯林社區。戴倫.拜勒(Darren Byler)歷時8年以上,記錄21世紀中國恐怖統治下的維吾爾族男性,在一座城市裡的流亡、夢想及抵抗。

拜勒目前是加拿大卑詩省溫哥華西門菲莎大學(Simon Fraser University)國際研究助理教授,是國際頂尖的研究維吾爾族社會與中國監控體系專家。他在這本民族誌中,一方面透過全球資本主義與殖民主義研究視野,探究新疆地區的極權治理與大規模監控體系,如何借鏡於美國科技產業的發展,並挪用全球反恐主義論述,以合理化對穆斯林族群在政治、社會、經濟與文化的剝奪。無論從「西部大開發」、「人民反恐戰爭」到「再教育」和「扶貧」,這些名詞都是當局在掩蓋新型態的支配與控制。

另一方面,拜勒細緻描述了在恐怖統治之下,逃離鄉間科技監控與再教育營的年輕維吾爾族男性,流離於烏魯木齊這座城市短暫的自由、友誼及夢想,留下他們被消失前,追求有限的自治的最後一抹身影。

本篇序言中,拜勒提及今年(2023)6月來台的交流,說明自己身為反殖民的人類學者,如何進行研究、省思,和對於遠方的寄望。

2000年代尾聲,剛開始以研究生之姿研究新疆的我,曾跟一名加州大學柏克萊分校名叫辛蒂.黃(Cindy Huang)的台裔美籍人類學家共度了幾週的時光,當時她正要把博士論文收尾。父母親出生於浙江、現在也還有親戚在那裡的辛蒂,曾在2009年的群眾暴動不久前,在新疆住過一年多。在其研究中,她檢視了維吾爾女性移民在遇到中國城市烏魯木齊時,如何利用伊斯蘭虔信去尋得各種形式的權力與意義。

在我與她的對話中,也在她的博士論文裡,她描述維吾爾女性是如何歡迎她進入到她們的世界成為一個朋友,並與她們情同姊妹。在花了一年與她建立關係後,她兩名最親近的維吾爾友人艾舍(Ayshe)與努爾古(Nurgul)親自下廚,為她煮了一頓不一般的晚餐。她寫道:

一年多來,艾舍一直在幫我物色一個合適的維吾爾名字。她最終選定了祖赫拉(Zuhre),並解釋說這個名字源自阿拉伯,意思是光亮、美麗的星星。她取了一枝削尖的筷子,沾進墨水裡,然後用優雅的筆跡寫下了我新取的名字。我們享用了米飯跟羊肉炒青菜。品嘗了多汁的石榴種子為這頓晚餐劃下句點。艾舍用簡短的發言,表示她希望我有朝一日能成為一顆閃亮的明星,在黑暗的時代中帶領眾人前進。努爾古補充說我理應成為一盞明燈,指引那些對維吾爾族一無所知之人。這個場合的肅穆感讓我們都笑了,我比她們更加緊張。我很懷疑自己能有那麼大的本領,但艾舍相信我,願意將之傳達給我,還是讓我銘感於心。那晚之後,艾舍與努爾古就改口叫我祖赫拉。我們就地取材舉辦的典禮,正好呼應了我從訪客變成室友。按照維吾爾的習俗,三天內你是客人,超過三天就不是了。

雖然沒人忘記我是個外人,但艾舍的祝福並非毫無價值。我慶祝勝利是不分大小的。留疆早期的一日午後,我曾在烏魯木齊大巴扎(市集)附近的小館吃飯。餓壞了的我稀哩呼嚕吃下一整盤南瓜燴羊肉餃。事隔數週再訪,我跟老闆的太太還有幾名伙計聊天。等吃飽喝足要付帳時,沒有人肯收我的錢。最後一名外場跟我說那不是他們大方,而是我上次來被收了雙倍的錢。於此,我終於不用再付外國人稅了。

獲得了艾舍的祝福,並不代表我可以對她的批評免疫。在被維吾爾語的動詞變化整慘的一週後,我向她抱怨自己的進步沒有希望的快。前一週有很多人誇我,艾舍回覆,所以或許邪惡的眼睛盯上我。我明白她是在警告我切勿驕矜。朋友們有太多機會可以訓斥我,只因為我沒能明白與跟上他們認為的常識、道德或靈性的各種真理。即便我會因為羞赧而臉紅,甚至偶爾會叛逆地抗拒,那都不妨礙我視他們的督促與責備是一種吉兆:我不僅不是他們眼中的客人,更是個值得他們培養的對象(Huang 2009: iii)。

在華盛頓大學,我結識了另外一名華裔美國人類學家暨性別研究學者,薩莎.淑凌.魏蘭德教授(Sasha Su-Ling Welland),而她也成了我主要的恩師(Welland 2018)。薩莎教導我去與另外一名女性主義人類學家──莉拉.阿布─盧格霍德(Lila Abu-Lughod)──共同思考人類學的寫作可以如何明確地企圖不去「支配」我們接觸的社區,而是要回應「底層研究」(Subaltern Studies)之意索的同時去逆轉殖民凝視,作法就是要針對我們邂逅的人群去支持他們的觀點、知識還有各種習俗(Abu-Lughod 2014; Spivak 1988)。

正是這種訓練,推著我去把「來自北美白人男性墾殖者」的立場拉到前景。也正是出於這個原因,我才嘗試在面對訪談主體,也在進行民族誌分析時盡可能說清楚一件事情:我透過寫作在做的事情既不能夠、也不應該被解讀為是在嘗試「拯救」受苦的被殖民者,而是如我在《黑甲山的微光》引言尾聲中所提到的,我是在嘗試支持那些不被聽見的觀點,好讓讀者可以與主人一起坐下來,如我所盼望地真正聽見跟認識到他們被訴說的人類經驗。我的主張是民族誌的執筆者應該拒絕「自由派白人之普世價值框架」的引誘,對這種可以被投射到被殖民者身上,好讓我們可以去「拯救他們」,讓被殖民者對遵守白人自由派價值的框架說不。

人類學無法「拯救」人類學者在乎的那些人。人類學能做的是支持他們的觀點,不能擷取他們的知識然後代替他們喉舌,只能替他們把麥克風的音量調大,讓他們被聽見。人類學者若開口,他們應該要與那些聲音的主人並肩站在一塊兒,倡議廢除(殖民)與解放。令人難以接受的真相是,民族誌本身的能力極限就是為被殖民者提供緩解性的保護跟照顧,但我被迫坐在了這樣一種真相旁,讓再三失去朋友的憤怒成為我的燃料,推著我去努力翻譯跟記錄國家與企業的暴力。

出於類似的道理,我不想只因為自己是個外人,就宣稱自己有某種自封或讀者可能投射到我身上的中立性。這就是何以我會在《黑甲山的微光》的引言中明確表示,我致力於主張全球的去殖民化。對我而言那意味著點名全球史與權力迴路該負的責任,並在超乎民族國家形式的層次上支持被噤聲者的觀點。

我的另一個目標是不要讓這變成我個人的故事。我所受直接被華裔美籍女性主義學者塑造的養成,教會我反殖民工作的重點在於榮耀被殖民的知識載體,而不在於把自我跟把人從小的立場放在中心,即使那意味著擒拿與利用我們自帶的歷史與特權。以殖民史受益者的身分去承諾進行這樣的工作,等同於要去從事我在寫作中所提及的「反殖民友誼」。對我而言,那意味我必須去與被殖民者建立一種能重塑殖民者的日常生活,且有朝一日能夠推動權力重分配的關係。那意味著尊重不同的歷史經驗,並努力跨越這些差異團結起來。那意味著即便在你保護不了他們的同時,你仍要去照顧他們。

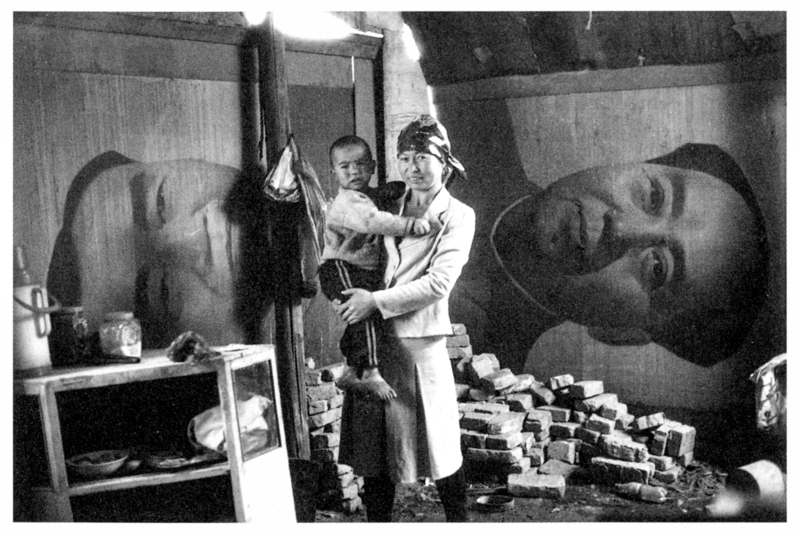

但這話在實務上是什麼意思呢,又如何關係到辛蒂.黃所描述的,她與維吾爾女性部分關係中的訓斥與督促?在《黑甲山的微光》的第五章中,我寫到一名漢族移民藝術家採取一種殖民─叛徒的立場,投入了大部分的生活去記錄維吾爾鄰人面對什麼樣的暴力。由於這名我稱為「陳業」的漢族攝影師,如此直接且長時間地參與了維族的社區,因此維吾爾移民慢慢也叫他的維語名字──阿里.阿卡(Ali Aka)──意思是「哥哥」。一如維吾爾女性看待辛蒂.黃,他們也開始把陳業想成自身社區的一分子。

這很了不得,因為在大部分我認識於新疆的漢族裡,恐伊斯蘭都是無庸置疑的。許多人看到我是美國人,就想當然耳假設我會出於本能跟他們有志一同,覺得穆斯林天生「落後」,是一個需要用軍隊、警力跟教育去解決的問題。如我近期寫到,很多人以為美軍在阿富汗與伊拉克努力以毀滅去拯救的穆斯林,多多少少就是他們口中的新疆穆斯林,也就是維族(Byler 2023a)。

惟陳業是個例外。他能夠質疑自身的恐伊斯蘭。比方說,他曾在某個時間點問我,「伊斯蘭有什麼問題?為什麼伊斯蘭教會讓維族人做出他們所做的事情?」我們花了很長時間討論拆解是什麼理由,讓他覺得這些是他應該要問的問題。一個更好的問題會不會是為什麼人在提到伊斯蘭一詞會是那種態度?而這種態度又是如何關係到維族人體驗到的國家暴力?

但無論他多願意認同維族人,多不吝於質疑自身的假設,當我私下以會議形式跟他與第四章的主角阿比利金聚首時,陳業聊起他目擊的一切暴力跟他如何看到了維吾爾人內心的善良──「就跟所有的老百姓一樣」。在這瞬間,正當陳業指涉維吾爾人跟加起來有一百個姓氏的父老鄉親一樣時,一朵烏雲飄過了阿比利金的臉上。對阿比利金而言,「老百姓」──這個主要被用來指漢族農民工的詞──完全不等於維吾爾族所處的立場。新疆的老百姓是相對維族享有特權的漢族移民。

後來陳業也提到維族的城市移民是所謂的「盲流」,亦即「盲目的流動者」,這是個被許多中國人拿來形容漢族移民的詞彙。陳業如同許多在烏魯木齊的漢族移民,都是這麼自稱。所以當他也用這個字來指涉維吾爾人,阿比利金的感覺就像陳業扁平化維吾爾所代表的差異性,忽視是哪些結構性的力量迫使維吾爾人離開他們的祖地,進入一個漢族占多數的城市。陳業是在把漢族移民的經驗跟維族移民受到的殖民剝奪,混為一談。

這並不是說阿比利金覺得陳業在展演殖民政治。他認為陳業目擊維吾爾的掙扎所進行的反英雄工作,確實具有反殖民的屬性。他也確實視陳業為朋友。陳業是個很難得的人物,原因就在於他堅持做到了犧牲某些面向的自己,只為了與族裔─種族少數者同居跟學習。我眼中的他不論對我或對我的維吾爾朋友來說,都是個反殖民的友伴。正如我在引言中所言:

「友誼,包括在維吾爾男性之間或跨越族裔屏障者,都承諾讓人相信世間存在一種形式更加遼闊的社會再製,經由故事的述說與積極主動的見證去分攤悲傷與憤怒的作為,會具有一種不假外求的價值。」(26-27;標註之強調為新增)。

反殖民的友誼存在多種形式。那當中可以包括來自安徽的漢族墾殖者,也可以來自美國俄亥俄州的白人墾殖者。他們不是完人,但他們所專注從事的是要強化被殖民者的聲音,謹慎地在他們身旁以「恢復」(restora)為目標發言。當阿比利金告訴我說他覺得陳業錯認了維族人的社會位置時,他內心的理解是我會在下次見到陳業時,把這一點傳達給陳業。阿比利金的批判,是出自一種關懷的意索。他是在把我納入督促陳業變好的過程,讓陳業變成一個更好的反殖民朋友。

我跟辛蒂.黃與陳業一樣,都發現與維吾爾人發展更深刻的關係,並不能被簡化為族裔─種族身分與公民地位。以我的例子而言,那依靠的不是我的白人身分或美國國籍,而是共同的經驗,透過檢視經驗的異同所建立起的信任感。我必須要在那過程中接受檢驗,看我與巴勒斯坦的奮鬥團不團結、與喀什米爾的奮鬥團不團結,乃至於我對伊斯蘭的傳統了不了解、尊不尊重。維吾爾人有興趣聽我說我如何慢慢理解自己相對於美洲原住民族的墾殖者位置,他們有興趣知道我對警察暴力跟廢除監獄運動的看法。他們喜聞我在他們的故事、詩歌、音樂與村里傳統中看到價值,樂見我向他們求助,且當他們是知識的承載者,是我的老師。

他們眼中的我不同於那些竊取他們神聖歌謠的漢族人類學者(Harris 2005)。他們這樣看我,不是因為我是美國白人,而是因為我在學習他們的語言與歷史,因為我們變成可以相互借錢,分享相同生活事件的友人。當他們看到我做了或說了一些不夠尊重或冒犯他們的事情,他們會告訴我。他們看待我,基本無異於辛蒂的維族朋友看待她。

2017年,一名來自杭州的漢族研究生馮思雨,開始跟著維吾爾人類學家熱依拉.達吾提(Rahile Dawut)在新疆大學民俗研究中心做研究。做為一名漢語母語者,馮受過的維吾爾語訓練是一項重要資產,有助於她把維吾爾傳統知識傳達給中國公眾知曉。她的中國人身分,乃至於她對於理解維族掙扎的熱忱,正是維族學者願意與她合作研究的關鍵。但也就是她的研究工作,讓她在2018年遭到逮捕。根據數位媒體《攔截》(The Intercept)所取得的內部警方文件,他們在她的OnePlus手機上查到了「不明外國軟體」(Grauer 2021)。雖然該軟體是手機預設的一部分套裝軟體,且無證據顯示馮用了可能是VPN(虛擬個人網路)的軟體來翻牆,但她還是遭到了羈押,且跟達吾提一樣,自此音訊杳然。

馮的消失,直指了中國國家力量對其自身公民所具備的威脅與力量,也凸顯了美國公民身分所攜有的帝國主義力量。我可以做跟馮一樣的研究。事實上,她被捕的同一年我人也在烏魯木齊,而我需要忍受的不過是騷擾跟短暫的拘留。他們放過我,只因為我來自一個強大的國家,是一個外國人自帶的保護。

即便有上述風險,馮的研究仍指出中國公民在新疆從事符合倫理之反殖民研究的可能性。而馮並不孤獨,因為在過去的5年中,數十名漢族中國公民分享了他們實地觀察到的相關資訊(Byler 2021b)。他們想讓世界知道那不是他們理想中的中國,也承認自己能前往各地分享這些故事,代表一種相對的特權。

如同所有的社會科學以及「硬科學」,人類學背後也有一段殖民史。人類學,一如各門各派的科學,都是一個由偉大白人們集體創造出的故事。但人類學也提供了一種方法,可供人去邂逅世界、與世界同席,去對更好的東西提出要求。

我行筆至此,美國人類學會(American Anthropological Association)有一整個世代的年輕成員將在這個月投票支持巴勒斯坦人,也支持對以色列各機關團體進行三合一的「杯葛、撤資、制裁」(Boycott, Divest, and Sanction;BDS)。若能(理應如此地)表決通過,這將代表學會的一萬名成員全體將再無法抬頭挺胸地與以色列的大學、企業或政府機構合作。這種杯葛/撤資/制裁的努力,是在2000年代從種族隔離之南非撤資的類似行動基礎上,直接建立起來。引領這次努力的許多美國人類學會領袖──特別是直接影響也認可了本書的女性主義/反殖民學者莉莎.洛菲爾(Lisa Rofel)與劉大衛(David Palumbo-Liu)──不少人同時也是高聲疾呼要支持維吾爾人權的公共知識分子(Rofel and Feldman 2014; Kanji and Palumbo-Liu 2021)。

想要把一種去殖民的意索帶進當代中國的研究,我們可以去做跟應該去做的事情還很多。肇因於針對外國人的旅行限制,許多我與辛蒂.黃等台裔美籍學者過往從事過的研究,如今都已經無法成行了。退而求其次,我們必須隔著一段距離化身目擊者,去賦予力量給那些有辦法延續我們工作的人。正是出於這些理由,我深受激勵地看著中國籍的人類學者重新聚焦他們的人生志業轉而支持穆斯林,也支持中國其他遭到種族化的少數民族。因為一旦下定這種決心,代價就會跟著來臨,而承受這筆代價的將會是他們自己,也會是他們與仍在國內之親人的關係,所以要以何種方式揭露這種決心始終應該是他們的權利。為此,我在此對他們的稱呼只會是英文的字首:M. Q.、J. Q.,還有X. K.。他們在那兒,做著他們的工作──翻譯、觀察、去到我們外國人再也去不了的地方──而我的希望是他們能知道我看著他們。維吾爾的社群也看著他們。

Abu-Lughod, Lila. (2014). “Writing against culture.” Anthropology in theory: Issues in epistemology, 386-399.

Byler, Darren. (2021a). In the Camps: China’s High-Tech Penal Colony. Columbia Global Reports.

Byler, Darren. (2021b). “‘Truth and reconciliation’: Excerpts from the Xinjiang Clubhouse.” The China Project. March 3. https://thechinaproject.com/2021/03/03/truth-and-reconciliation-excerpts-from-the-xinjiang-clubhouse/

Byler, Darren. (2023a). “Digital Turban‐Head: Racial Learning and Policing Muslims in Northwest China.” PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, 1-7. https://doi.org/10.1111/plar.12513.

Byler, Darren (2023b). 新疆再教育營:中國的高科技流放地, 譯者:閻紀宇, 台北:春山出版 .

Chen, Nancy N. (1992). "Speaking Nearby:" A Conversation with Trinh T. Minh–ha. Visual Anthropology Review, 8(1), 82-91.

Grauer, Yael. (2021). “Millions of Leaked Police Files Detail Suffocating Surveillance of China’s Uyghur Minority,” The Intercept. January 29. https://theintercept.com/2021/01/29/china-uyghur-muslim-surveillance-police/

Harris, Rachel. (2005). Wang Luobin: Folk song king of the northwest or song thief? Copyright, representation, and Chinese folk songs. Modern China, 31(3), 381-408.

Huang, Cindy. (2009). “Muslim women at a crossroads: Gender and development in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China” (Doctoral dissertation, UC Berkeley).

Kanji, Azeezah and David Palumbo-Liu. (2021. “The faux anti-imperialism of denying anti-Uighur atrocities.” May 14. https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/14/the-faux-anti-imperialism-of-denying-anti-uighur

Ke-Schutte, Jay. (2023). Angloscene: Compromised Personhood in Afro-Chinese Translations. University of California Press.

MA and Byler, Darren. (2022). Alienation and Educational" Third Space": English Learning and Uyghur Subject Formation in Xinjiang, China. Anthropology & Education Quarterly, 53(4), 396-415.

Mahmood, Saba. (2011). Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject. Princeton University Press.

Rofel, Lisa and Iliana Feldman. (2014). “Why Anthropologists Should Boycott Israeli Academic Institutions.” Anthropology News. https://anthroboycott.wordpress.com/2014/11/04/why-anthropologists-should-boycott-israeli-academic-institutions/

Spivak Chakravorty, Gayatri. (1988). Can the subaltern speak?. in Nelson, C., & Grossberg, L. (Eds.) Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, 66-111.

Welland, Sasha Su-ling (2018). Experimental Beijing: Gender and Globalization in Chinese Contemporary Art. Duke University Press.

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。