精選書摘

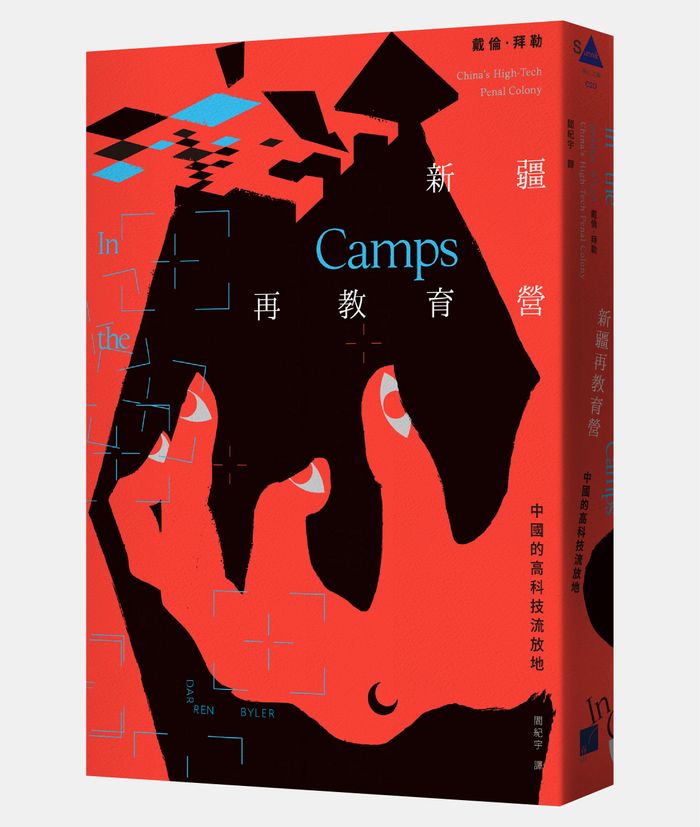

本文為《新疆再教育營:中國的高科技流放地》部分章節書摘,經春山出版授權刊登,文內小標經《報導者》編輯所改寫。

在新疆,高科技監控已經成為日常生活的一部分,大城市中監視器密布宛如「天網」,每隔200公尺就有一個檢查站,人們必須掃描身分證,通過依族群劃分的通道。另一端,螢幕中的人臉被以綠框或黃框鎖定,方框旁是人物的基本資料,綠框代表你是「還沒問題的人」,黃框則標示出你「需要被注意」。公安可以隨時要求你交出手機,檢查是否有「可疑」的聯繫紀錄,並強制安裝官方的監測App。

中國政府以全民健檢的名義,蒐集新疆2,500萬人的生物特徵,包含臉孔、虹膜、聲紋、血液、指紋和DNA。自美國911事件以來的全球反恐論述,也正當化中國對伊斯蘭的壓制──即便政府宣稱對所有族群一視同仁,但只要造訪清真寺超過200次,就會被系統辨識為「預備犯」,穆斯林逐漸失去集體實踐宗教及文化的自由。再教育營,就是對新疆維吾爾族、哈薩克族、回族等族群進行強迫改造的具體例證。

《新疆再教育營》作者戴倫・拜勒(Darren Byler)是全球最頂尖的維吾爾族社會與中國監控體系專家,他對新疆地區進行長達10年的研究,透過檢視官方文件及長期深入的訪談,揭露再教育營如何成為新疆的「日常」。本書受訪者涵蓋全面,包含曾受拘禁的美國回族大學生、哈薩克族農夫、卡車司機,以及協助抓人的輔警、被迫於再教育營「教學」的老師,這些不同位置的人提供瞭解再教育營的多面視角。拜勒透過扎實的研究觀點與人物故事,呈現新疆再教育營的現況、中國的監控治理網絡,以及跨國的高科技產業關係。本文為《真相製造》作者劉致昕對拜勒的專訪。

在《新疆再教育營:中國的高科技流放地》出版前夕,在加拿大任教的社會文化人類學者戴倫.拜勒(Darren Byler)以越洋連線方式與我們一起回顧,22年前、一趟72小時的火車旅行──他成為新疆人權問題專家的起點。

2001年,還是大學生的拜勒,搭上從北京往烏魯木齊的72小時慢車,駛進了一座美麗、獨特、熱鬧的國度。車廂裡,維吾爾人與漢人和他攀談、想練習英文;火車到站後,也一路拉著拜勒回家熱情款待。當時剛開始學習攝影的拜勒,被烏魯木齊獨特、開放、壯闊的景色吸引,卻也嗅到了經濟開發之下,這座城市即將開展的急速變化。「我當時就覺得,長遠來說,這裡是個很好的研究對象。」後來修讀人類學的拜勒,返國後學習維吾爾語,於2010、2014、2015、2018年多次重返新疆,展開長期的研究與記錄。

新疆的變化比他想像的更快,而人們的開放與熱情,也超乎預料,使他走進許多當地人的生活。只是後來事態的發展,讓他以人、社群與社會變化為核心的研究,最終卻記載成一場本世紀大規模的人權壓迫。

《新疆再教育營》不只細細書寫再教育營裡的環境,及不同受訪者所經歷的各種壓迫手段、壓迫程度,拜勒從個人的故事出發,述說壓迫與控制新疆地區各民族的體系。當壓迫的體系超越了國界,他也一路到哈薩克、馬來西亞,看那些科技產品如何從新疆出發,成為國際性的壓迫與控制人民的「智慧城市」。

「如果我停下來了、不做了,誰做?」拜勒的白皮膚、美國國籍,從當初吸引火車上人們與他對話的特徵,變成如今新疆地區能為維族人發聲的保命符,維吾爾語流利的拜勒獲得維族人的信任,知道了許多故事,他就必須為其他已經被消失的受訪者、同事、朋友,完成這趟旅程。

訪談中,拜勒也特別對華語世界的讀者述說,他為什麼20多年來沒有停下對新疆的關注,而當他拿起筆,書寫從個人、家庭、種族到整體社會的「失去」時,他希望華文社群的我們能看見什麼、得到什麼,並共同完成什麼。

以下是訪談紀錄。

劉致昕(以下簡稱劉):你投入維吾爾族相關研究時間已久,能不能讓我們回到一切的開始?當時你是如何接觸到這個議題的?

拜勒:一切的開始,是在2001年,我第一次去了維吾爾族地區,中文叫新疆。那時候我還只是個學生、剛開始練習攝影,想拍一些有趣的地方,我發現新疆就是這樣的一個地方。相對於中國的其他地區,新疆許多事物都很不一樣,公共場合是人們重要的生活場域,街頭是很有活力、很奇特的;另外一方面,因為經濟正在發展,所以當時的新疆變化很快,這些都吸引我開始考慮到那裡去做一個長期的研究計畫。

第一次去新疆是坐火車,慢車,從北京到烏魯木齊大概花了72個小時。很多跟我同車廂的是要回家的維吾爾族年輕人,我們在車廂裡一起打牌、聊天,抵達新疆之後他們也邀請我去他們家作客。當時接觸這些人、這些事,我並沒有想著這是一個「人權事件」,或者要一探背後的監控體系。我純粹被他們的生活給吸引、純粹與他們相遇並認識,我只是想著,「這些人的生活真的很有趣,我想更加瞭解他們。」

劉:這也是你學習維吾爾語的原因嗎?

拜勒:是。我本來只會說一點中文,後來去一間美國的大學學習維吾爾語,然後又回到新疆,並在那裡生活了2年,那時候我才真正開始在日常生活中使用維吾爾語,在那裡生活、與人來往、交朋友。對維吾爾人來說,友誼就是分享日常生活,比如每天見面、分享食物、聊天,或是用社群媒體保持聯繫。

劉:現在的新疆,與你第一次去時有許多不同,新疆的種種變化已成為世界性的人權議題。你與其他的記者、研究者不同,跟當地的社會、人群有情感與人際連結,對你來說,要記錄、研究、報導當地的人權狀況,感覺是什麼?

拜勒:中國政府所謂的「人民反恐戰爭」,從2014、2015年就已經開始了,那是來自政府的暴行,是犯罪。但當時的規模和強度都沒有達到後來這樣的程度,我認識的很多人都被帶走了,人們從那時起就已經在談論周遭人的消失,我採訪過的許多人都有被拘禁的經歷,並和我談起了那段過往。我知道對他們來說,開口談正在發生的壓迫,是多麼困難、害怕。

這些來自政府的作為,對社會的控制、各種壓迫跟監控的手段,我感覺是對當地人生命的破壞,我更感受到了人們的無望。對我來說,記錄、研究在新疆發生的事,我沒有從法律、人權的視角去深究,我所想的主要是對人的生活、對他的家庭、對我朋友的未來意味著什麼?

劉:作為一個台灣記者,當我和維吾爾族的受害者交談時,他們對我有一種信任,因為我是台灣人,我不是中國記者。他們瞭解「台灣記者」意味著言論自由和民主社會,這讓我們可以有不同的對話。作為一個講維語的美國白人,有什麼樣的影響跟作用?

拜勒:這是個好問題。從一開始在新疆做研究,因為我是美國白人,很多人會主動來跟我交談,很多時候我的背景是他們和我互動的第一個原因,可能他們想瞭解美國、想出國,但這些互動並不深。另外,我的國籍代表了我享有許多特權和保護,所以我更有義務保護與我交談的人,以及有義務更積極、大聲地用我的專業傳達訊息。

劉:除了正面的作用,你的背景有為你帶來負面的影響嗎?

拜勒:當然有,美國與中國的關係,常常決定了人們怎麼看待我。有些人會認為我代表美國政府、我的工作是支持美國的利益等等。但實際上,我對美國政府有許多批評,我在很多方面都不同意美國政府。

當然,我的性別、宗教、種族,也常常成為工作時的挑戰。我不是穆斯林、不是維吾爾人,我是來自美國的白人,所以對於種族歧視、種族化政策的理解,也不如有色人種般直接。這些都是我認為可能造成問題的因素,但我想最好不要把它們都看成是負面的,而是當作需要注意的事項。

但同時,我們這些研究者、記者的背景,也常常成為極權者劃定我們界線的工具,他用你的背景、你與當地的差異,來試圖詆毀我們的工作,因為我們的身分或國籍,試圖為我們在此話題的發言跟研究設定界線,讓工作難上加難。

劉:社會控制跟監控,也意味著研究者、記者愈來愈難接觸到事件的細節、事件發生的現場以及新疆境內的實際情況。你投入相關研究的這幾年來,情況是如何改變、帶來哪些挑戰、你用哪些方法繼續你的研究?

拜勒:我2018年最後一次去新疆,只是一個博士生,還沒有發表過任何作品,不是員警和保安注意的對象,所以我可以很自由地移動,對外國人和遊客開放的地方,我都可以不受控制地去,所以我在最後一次旅行中看到了很多東西,採訪就必須比較小心了。

後來,我開始與再教育營的受害者、在其他國家尋求政治庇護者合作,只要他們離開了中國,我聯繫他們是沒問題的,可以談他們的經歷、在內部看到的文件,他們離開之前的狀況等等,我們可以細談對整個監控體系的看法、理解,包括這個體系的目標、手段。除了這些當事人的討論,我也用更多元的文件、來源,證實他們談話中的細節。因為在中國政府的打壓下,要取得這些內容愈來愈難,所以我對於發表的內容非常謹慎。

劉:即使你盡可能地做了查證、用不同的資訊來源跟受訪者交叉比對,但社群媒體上總是會有些「帳號」,質疑甚至攻擊發表與新疆人權議題相關的學者、記者,破壞他們的可信度。你都怎麼回應?

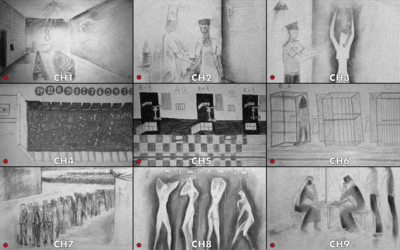

拜勒:有一種方法是盡可能完整地講述故事:以你能蒐集到的證據為基礎,採訪當事人,讓他們解釋他們的經歷。這種講故事的方式有一定的真實價值,它不會提供全貌和數字,就像一個在集中營裡的人無法告訴你營裡到底有多少人,他們沒有機會獲得這些資訊,但他們知道自己的經歷。中國政府的檔案也是另一項證據,例如有一本關於再教育營應該如何運作的指導手冊,是由朱海侖批准的,他是共產黨在新疆的領導人之一、時任公安局局長。那本手冊非常仔細地解釋了再教育營內的運作方式,與那些被拘留過的受害者所說的吻合。

另外,我2018年造訪的時候,據我所知有幾十萬人失蹤,即使我不能確定到底有多少人,但我去到的地方都有許多人失蹤,每個和我說話的人都告訴我,人們被送到了「教育中心」,他們說的方式跟口氣,好像這是一件平常的事,很自然地出現在談話之中。我用維吾爾語和他們交談,所以不管是計程車司機或是公園遇到的路人,因為我講維吾爾語,他們認為我是站在和他們相似的立場,預設我會同情他們,所以主動讓我知道他們所經歷的事。

很多人都用委婉的說法來形容再教育營,有的說被送到了「學校」,然後他們會告訴我,他們認為「學校」在哪裡、新聞上怎麼描述「學校」。其實他們都知道那是什麼,當我進一步詢問時,他們會稱它為「拉格」,那是維吾爾語中的「營」,來自德語 “lager”,就是德語中的集中營。即使官方再怎麼修飾,但發生了什麼,對他們來說是非常明確的。

劉:在你跟受訪者的對話中,有什麼是你關注的、一定要得到答案的問題?又有哪些事讓你在出口前會猶豫再三?

拜勒:如果有充足的採訪時間,通常受害者會跟我談上幾個小時,包括他們第一次是如何被拘禁、他們是如何聽說有人被拘禁、他們自己被拘禁的過程中被指控的是什麼、他們在再教育營裡經歷了什麼⋯⋯,每個人的故事都很相似,但我真正想知道的是,對他們來說,哪一個部分的故事才是最重要的?有哪一段記憶在他們的腦海中特別突出,讓他們在晚上無法入睡,或讓他們在半夜醒來?他們的創傷、感動、在整個過程中的情感體驗,這些是我真正關注的事情。去理解他們的這部分,也有助於我能以打動人的方式,把這種感覺傳達給讀者,讓世人得以感受到同樣作為人類,受害者所經歷的是什麼。

除此之外,其他的面向,我盡量不直接提出問題,而是讓他們想說就說。其中,像性暴力的經歷,真的很難說出口,我可能會以一種間接的方式帶到這個話題,但我不會強迫他們談對他們來說非常難以啟齒的事。

劉:在書中你試圖解釋故事主角細微的感受與情緒變化。為什麼展示這些受害者人性的一面,是重要的呢?

拜勒:我接受的是人類學的訓練,研究方法是參與和長期觀察一個群體,以瞭解他們的世界是什麼樣子、身處在群體內的感覺是什麼?將其轉譯,讓不熟悉的人可以理解這群人。所以我認為自己是一種文化上或社會層面的轉譯者。具體來說,我試圖幫助讀者更全面地瞭解這個人,他不僅僅是紙上的一個名字或某一族群的代表,而是一個「人」。他們如何講述自己的故事,這些都是我想做到的。最終,我想理解這些人權壓迫對維吾爾人意味著什麼?我相信,發生在他們身上的事情是我們都應該要感同身受的,但(把這些故事記錄、轉譯、傳遞出去)需要很多努力。

劉:要做到這件事情,作為記錄者跟轉譯者,去同理受害者的所有情緒,或者讓自己沉浸在這種情緒,是否也需要付出代價?

拜勒:是的,我想是的。尤其我工作的動機,許多是由我和在地的關係所驅動的。 舉例來說,我一個最親密的朋友和我一起翻譯了一部叫作《後街》(The Backstreets)的小說,這是一部維吾爾語小說,作者是帕爾哈提.吐爾遜(Perhat Tursun),講述了一個維吾爾移民的故事。我和我的朋友,在翻譯的過程中關係也變得更緊密,我們每天見面、一起喝茶、一起吃東西、一起講故事,我們在翻譯故事,但他也在講自己的生活故事給我聽。

我所得到的這些,他們對我分享的知識,都讓我覺得我的工作是一份承諾,我有義務繼續下去,讓他們的故事不消失,並不斷地傳到更遠、更多人耳中。所以我覺得我其實沒有選擇,他們都是我的朋友,某種程度來說,我的朋友就是我,我們已經屬於同個群體了。

跟我一起翻譯的朋友,現在也被關在某個再教育營裡,而那本書的原作者也被判處16年監禁。如果我進一步去想,我會想到他們每天都在另一個地方醒來,而我們曾經一起分享了那麼多。你知道嗎?就是這些讓我心碎,這也就是激勵我繼續下去的動力,我別無選擇,只能這樣做,我需要做我能做的,讓憤怒和悲傷來驅動我。

但這也意味著我的工作量必須有所限制,有些事情我不能做、不能承受太多,有些事情我不能想、不能說,不能自由、公開地談,因為太難了。

劉:在這個過程中,你如何應對人們對於你著作的回應?新疆人權議題持續惡化所產生的無力感,對你來說是不是一個問題?

拜勒:一切讓人深感沮喪,甚至有一種無望的感覺,因為這一切似乎沒有盡頭,但也因此我有義務繼續下去,讓世界瞭解所發生的事情。

有些事如果我不做,就沒有人會做。這是我工作的動力和力量,不管它是否能帶來我想要的變化,我想這是次要的考慮,我必須繼續下去,並把這個過程看作一種日常實踐。

另外一方面,我們確實看到了小的進展。例如,加拿大政府最近決定將重新安置10,000名維吾爾人。如果不反覆講述這些故事,我不知道國際社會會不會關注。在新疆也發生了一些小小的變化,有些人從再教育營被釋放出來,同時,政府不再拘禁更多的人。如果沒有這麼多的關注,情況可能會變得更糟。

劉:你在書中提到,許多受害者還未受害前,他們知道有一個營地,有一些學校,人們正在消失,而他們什麼都沒做,繼續享受自身的自由。多年後,當他們成了受害者,現身作證,當讀者看書、讀他們的故事時,可能有些讀者會有這樣的疑問:這些故事的主角之前沒有為其他人做任何事情,那麼為什麼現在,他們希望人們對他們受過的苦難做些什麼?

拜勒:新疆的控制體系非常複雜,很難逃脫,有很多誘因讓人無所作為。也許你可以做一些事情,但你必須祕密地做。在當地,誰能獲得權力,是被分配的。相對於漢人,維吾爾人總是處於從屬地位,他們必須不斷地證明自己是值得信賴的,才有機會獲得政府分配的工作。這種情況已經持續了很久。

這表示,他們有時可以做一些小事來幫助受害者,但總體來說,他們必須保護自己和家人。活在各種脅迫之中,不僅是對維吾爾人,也對在新疆的漢人,各種脅迫使人們不得不參與這個壓迫的系統,建立起等級制度。

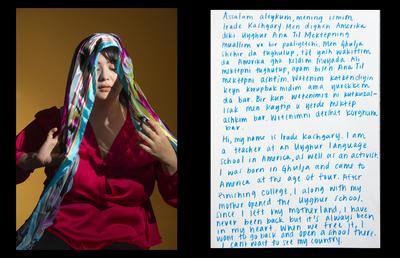

我想讀者之所以會說「應該得做些什麼」,是因為讀者處於不同的政治環境,他們可以更自由地談論正在發生的事情,而不用擔心遭到報復。我認為這就是為什麼如果你有說話的自由,就應該有說話的義務,這就是許多散居在海外的人現在的感受。

劉:你談到控制、壓迫的系統,你在書中介紹了這個壓迫體系已經跨越新疆、甚至超越中國國界;按你所描述的,那些中國官員或是牽涉其中的科技公司,身處在這個系統中,也會承受來自這個系統的攻擊嗎?他們受到的傷害是什麼?

拜勒:這種系統性的暴力是複雜的。從決策的權力來看,我認為我們可以肯定地說,中央領導階層,例如習近平這樣的人應該承擔最大的責任,他們作為權力核心,只要有意願,絕對能改變全局。

這個體系裡的另一群人,底層的人,當他們受到壓力,會為了保護自己的利益而更凶狠地攻擊受系統控制的人。舉例來說,基層的公務員如「學校」(指再教育營)老師或低階員警,他們沒有選擇只能接受指令,特別當他們是維吾爾人,他們意識到這項工作是針對自己的同族,在工作的同時會感到內在巨大的衝突,他們被逼得要把鄰居、同胞當作「非人類」,讓行為變得機械化、不帶意識。被放在那個位置上的維吾爾族人,沒有選擇,是體系把他們放在那些位置上。

另一方面,那些負責設計系統、支持政府打造監控技術、支援警察而致富的人,不僅支持了這個體系,也在蒐集受害者的數據。這些人建立自己的公司,他們可能不會出現在暴力事件的現場,可能不會看到他們打造的工具到底是如何被使用的。這些人,比起那些沒有選擇的低階政府人員,我覺得更需要被指責。我認為,當我們要究責時,應該更關注軟體工程師、程式設計師和警政部門的人如何協力,是他們讓這個系統如此大規模、高強度地傷害人權。

劉:他們也會因為成為系統的一部分而付出代價嗎?

拜勒:我覺得許多人在某些方面都付出了代價,即使他們從系統中獲得金錢或權力,也受到了系統的傷害。我認為在某種程度上世界各方已經開始問責。當參與體系的一些公司有志走向全球市場,卻碰上包括台灣在內的一些國家抵制監控科技的傳播,就讓這些公司產生虧損,或是發展有所限制。

我覺得他們大多過著跟以前一樣的生活,他們可能知道自己製造的工具造成了一些傷害,也許他們會感到遺憾,但我認為許多人只是覺得自己是在做政府叫他們做的事,不是他們的錯。基層的納粹分子也是這麼看待自己在納粹體系中角色:「我只是在做我被告知的事情。」我不認為這稱得上是合理的辯護,我們需要更多的問責,現況的這些是遠遠不夠的。

劉:你的另一本書《恐怖資本主義》(Terror Capitalism),從新疆出發談中國的監控科技產業,從資訊的控制、輿論的管控到科技的使用,你怎麼看我們討論的體系在中國或全球的發展跟擴張?

拜勒:過去兩、三年,在新疆使用的一些工具也在中國的其他地方使用,例如有的在中國COVID-19的清零政策中被用來控制人們的行動,或是對香港抗爭者的輿論攻勢,和談維吾爾人一樣,例如「恐怖分子」或「極端分子」。他們也把同一批員警從新疆派到香港或深圳培訓,進行「反叛亂」等工作,所以確實看到這個體系的擴張,以及對更多地方的影響。

劉:面對人權壓迫的議題,許多讀者常見的反應之一便是:「知道了、看見了又能怎麼樣呢?」想請你多談談對每一個人來說,見證受難者苦難的意義。見證之後的「滴水成湖」,意義又是什麼?

拜勒:這句維吾爾語是tama-tama köl bolar,滴水成湖,它基本上是在說,我們所有人都可以發揮自己的作用,創造一些不同的東西,每個故事加起來都超過了它本身。我認為對當代人來說,從這句話中可能得到的啟示是,透過集體和個人參與,我們可以從自身所處的任何地方,展開各種廢除或解殖民的進程,雖然它也許在我們的有生之年不會實現。

這也是我認為我們應該關注新疆的原因之一,這更是每一個給予證言的受害者的思考,他們想講述自己的故事,讓世界瞭解發生了什麼,中國政府以中國公民的名義做了什麼。

因為滴水成湖,我認為每個故事都很重要,每一個關注自己未來的人都應該關心其他人的未來,才有機會對人權壓迫防範於未然。但這需要不間斷、每一天的練習,而且可能是徒勞的,你只能相信湖總有一天會出現,相信湖的意義。

劉:對華文社群而言,滴水成湖有什麼其他層面的意義嗎?

拜勒:見證新疆地區所發生的一切,對華文社群來說有不同的意義,如果我們真的想看到改變,那必然是來自中國內部,或來自華文社群。特別是中國年輕人對這個問題必須有更多認識,這可能來自於他們觀看國際媒體、旅行,或是對政府的批判性思考。我認為隨著人心的開放,更有批判性地思考,「湖」才會愈來愈大。我想台灣人和香港人在這方面是有機會發揮影響力的,海外華人也是。

劉:你有與海外華人進行過相關討論嗎?你的經驗是什麼?

拜勒:我和很多來自中國的國際學生交談過,有些人是第一次聽到或者真正思考新疆的問題。他們沒有太多的機會開誠布公、開放地談論這個議題,所以他們常常很有興趣討論。另一方面,在這樣的對話中,我認為把中國發生的事情賦予更多全球背景的討論,很重要也很有幫助。

劉:當你知道台灣的出版社將出版這本書,你的第一個念頭是什麼?

拜勒:知道台灣的出版社接受了這份作品,我想也許它們也認同這是一個重要的故事,對中國、台灣的讀者來說,是一個重要的故事,我真的很高興,這對我意義重大。華文讀者是我的主要受眾之一,我的工作,是希望他們認識到我正在努力講述的故事。

我希望用一個細膩的方式幫助華文讀者更全面地瞭解情況,但是不放大各種反華的種族主義或仇外心理。這是一個棘手的問題,你希望人們知道這個暴力的結構存在,但同時也避免種族歧視滋長,而且華文讀者背景多元,所以我在講述新疆發生的故事時,花了許多的心思,希望讀者們會看到這一點。

劉:你希望台灣讀者從這本書的閱讀中獲得什麼?

拜勒:這本書不是一本小說,它圍繞著我採訪的每一個人,他們在書中說自己的故事,也說著一個更大、更廣泛的故事,關於一個「壓迫體系」建立的過程。我想讓我的受訪者講述這個體系的故事,和對他們的意義,所以我希望讀者認識到故事的複雜性,也認識到其中的人性,能同理書中不同的人。

不僅僅是受害者,還有體系中基層的加害者,他們是如何被拉進這座體系?如果你是程式開發者,打造出來的演算法造成了什麼樣的後果?我希望人們能考慮到這些,看見我們在這座體系中的位置、可能的影響,看見不同的角色如何在體系中造成作用,這將刺激他們採取某種行動,或者至少對這個體系有某種瞭解,我希望人們能從中得到啟發。是的,我相信他們會的。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。