精選書摘

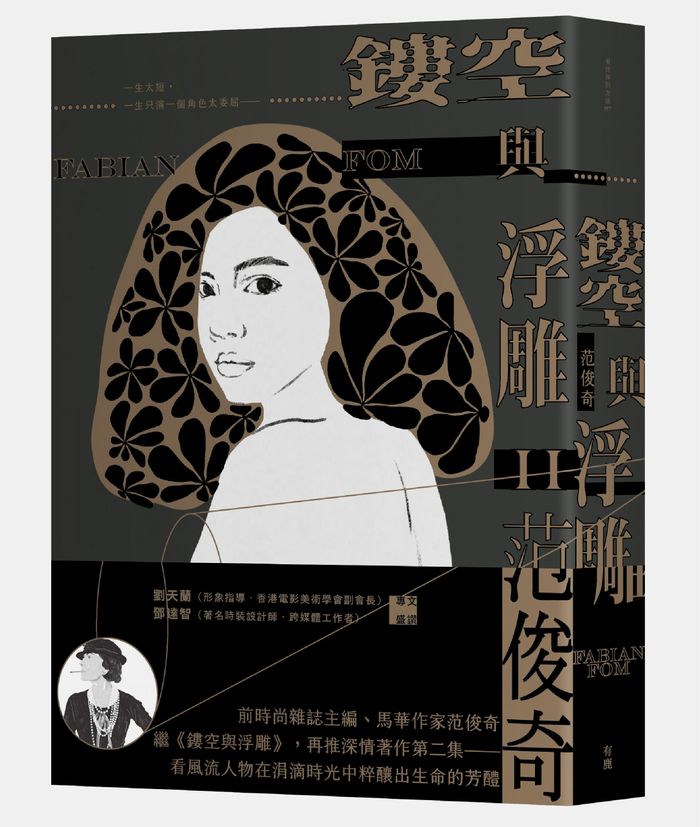

本文為《鏤空與浮雕II》書摘,由有鹿文化授權刊登。

出生於馬來西亞北部,擁有25年雜誌人經歷的前時尚雜誌主編范俊奇,訪問過多位港台明星與藝文名人,記敘他們甚或燦爛,甚或黯淡,甚或缺憾的人生風景。在風流人物「鏤空」的流離歲月裡,「浮雕」出人世的眉眼與鋼索,以文字獻上真摯的祝福。

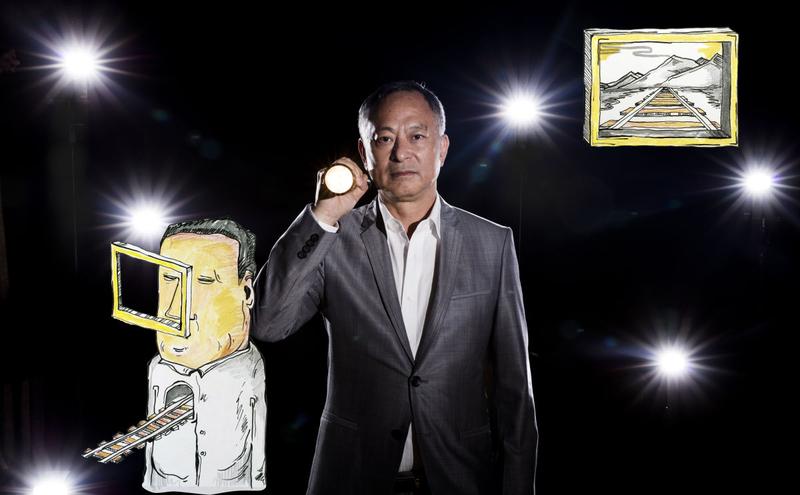

竟然連阿關也六十了──他站起身,靦腆地笑著。靦腆一直都是關錦鵬的抗氧化劑,讓他看起來特別年輕,特別有一種不介意讓別人從他身上攫走幾錢便宜的稚氣。而他明顯清減了許多,精神了,好看了,整個人也放鬆下來了,並且開始散發出人活到了一定的年紀才會有的那一副大概把世情都已經看穿看透的目光,炯炯的,矍鑠的,什麼都無所謂的,但依然不失溫柔的。

阿關的溫柔,是一種巧奪天工的溫柔,總是在最關鍵的時刻,電光火石,輕輕一閃,對情人,對朋友,對每一個演他的戲的演員,都是──尤其對梅艷芳。到現在提起梅艷芳,他眼裡常常還是水一片霧一片,我記得他說,梅艷芳彌留的時候,他到醫院,一看到躺在床上的阿梅那麼瘦那麼弱,彷彿隨時頭一側就會過去了,一時沒有忍住,嗚一聲哭了出來,結果還是劉德華趕緊捂住他的嘴巴,低聲對他說,「別這麼大聲,她還聽得見」。

後來他提起,他和梅艷芳的交情,遠遠不是演員和導演之間的互惠互利,也遠遠超越朋友之間的吃飯喝茶聊天,那時候他計劃拍《阮玲玉》,第一人選天打雷劈都指定要梅艷芳,可阿梅天安門民運之後發誓不踏足大陸,而阮玲玉有大半部的戲必須在上海取景,因此眼看著投資方在催,眼看著開鏡在即,阿梅不得不狠下心把戲給推掉的時候,關錦鵬說,他和阿梅兩個人,緊緊抱在一起,哭成了一團──直至梅艷芳離開之前,其實心底下總還是遺憾沒把阮玲玉給演成,她有一次在派對上喝高了,整個人掛在關錦鵬身上說,不是獎不獎的問題,而是她覺得,阮玲玉有一部分的靈魂,一直都寄居在她身體──何謂人言可畏,何謂冷眼橫眉,梅艷芳從出道到走紅,一路上厲風疾雨寒霜,她所經歷和體悟的,肯定是張曼玉遠遠都比不上的。

而年輕時再怎麼大鳴大放的同志,偶爾一個人,被歲月輕輕摁在一張椅子上安靜下來的時候,難免也會悵然若失──王家衛借宮二說過一句話,「人生如果無悔,那該多無趣」,想想也不是不真確的。一個人的人生,註定要有遺憾,註定要有一個遠在天邊的人,也註定要有一兩句卡在喉嚨來不及說出去的話,否則一切太圓滿,其實也就不圓滿了──就好像關錦鵬拍《藍宇》的時候,戲拍完了,他發現自己竟無可救藥地愛上了胡軍,當然他明白,他跟胡軍之間既然沒有種過蘭因,也就不可能落下絮果,他只不過是在自己部署的劇情裡頭,不小心讓自己掉了進去,久久地爬不上來,也久久地賴著不肯走開,一直到後來場記都過來清場了,他還杵在門邊,像個沒有人認領的憂傷的影子,隔著攝影機,來來回回看著胡軍和劉燁在戲裡彼此撕裂又彼此拼接,始終還是不敢輕舉妄動──而《藍宇》小說裡有一段,電影是沒有拍進去的,有一次悍東開車去接藍宇,藍宇遲到了,悍東臉色微微一沉,有點不是那麼高興了,可藍宇不懂得觀顏察色,對他說:「我剛看見那邊掛了個彩虹,大得不得了,我趕緊倒回去拿相機,可出來的時候,彩虹已經不見了。」藍宇太年輕,還沒有摸清愛情的脾性,彩虹易散琉璃脆,愛情常常不都是這樣子嗎?要不其中一個早了一步,要不另外一個遲了一步,要兩個人剛剛好,沒有早一步也沒有遲一步地碰在一起,其實是多麼不容易的事。

我記得我讀過中國影帝黃渤的一篇訪問,他說那時候他卅歲了,還拖拉著老大不小的孩子氣,日子過得前不著村後不著店的,滿肚子都是委屈,常常躲起來哭,常常躲起來生自己的悶氣,有一次有個要好的同學上他租來的地方吃飯,飯後同學準備穿鞋離開,黃渤看中了同學穿的那雙鞋,同學體貼,馬上說,「好啊,我也喜歡你腳下這雙,咱們就換著穿唄」,黃渤聽了,眼眶一紅,不知怎麼的,突然問了一句:「咱倆把這鞋換了,命運會不會也跟著就對換了?」

我也時常在想,如果將一個直男的生活和一個同志的生活掉了包,他們兩個人當中,誰會因此而變得更溫柔一些或更焦慮一些?誰又會因此覺得把B餐換成C餐靈魂其實還是一樣孤苦無依?愛情有多難?愛情其實不難,愛對了人才難。而能夠一寸一寸把一個人水深火熱消耗殆盡的,那才叫作愛情。至於口口聲聲說愛一個人卻愛得隨時可以全身而退並且毫髮未損的,那樣子的愛情,充其量不過是廚房裡熱著的一壺水,用來泡茶,用來暖胃,用來春去冬來,而不是用來記認風火交錯的人生──當然關錦鵬不同,他太懂女人了,也太知道女人對愛情有太多不明確但滾燙著的渴望,可到最後拆開來,才發現裡面裹著的原來全是一層一層的絕望──《胭脂扣》的如花,如果不是疑慮十二少或許會反悔,她餵進十二少口裡的鴉片裡不會摻進安眠藥;《藍宇》的陳捍東,如果不是以為逢場作戲的那一段男男關係不會置他下半生對任何愛情都了無生趣,他也就不至於對得手後的藍宇差來遣去──關錦鵬對於愛情的處理,洗練而細膩,常常在戲裡面補個鏡頭,就像女蝸補天,馬上為愛情濺了一地的亮光,熠熠生輝。而關錦鵬整個人,其實一直都是和愛情相等的符號,誰都知道他尤其擅長拍那些在愛情裡撒野打滾,然後生生不息地繼續傷痕纍纍下去的女人,而他在他拍攝的電影裡頭,常常不由自主地把自己也滑進劇情裡當成了局內人,將自己對愛情的冷眼旁觀全替戲裡面的女主角添磚加瓦,反而在自己架構起來的愛情廳房,倒成了名副其實的局外人,像個客氣而禮貌的租戶,連半夜上個洗手間,也主動把手腳躡輕,生怕吵醒了不相干的人。

是羅蘭.巴特說的吧,我老記不清哪個名家說過那句名言,他說,純粹的愛情裡頭,沒有性別,有的只是「戀愛的主體」以及「被愛的客體」,因此兩個相愛的人,實在不需要害怕面對性別認同的困境,反而更應該注重的是愛情的意境而不是處境,是愛情的品質而不是性質。但再怎麼說,關錦鵬到底還是幸運的,一鑽情的品質而不是性質。但再怎麼說,關錦鵬到底還是幸運的,一鑽出衣櫃就遇上一個和他一樣,在愛情裡不聒噪不炫耀的男朋友,他們兩個人的愛情沒有太大的起承轉合,像一篇言不及義的散文,清清的,淡淡的,可是一看上去就知道可以走得很遠的。

早年吧,男朋友提過想領養個孩子,可關錦鵬說,不合適吧,香港的法例,對同志的接受和包容,終究不比台灣,唯一一次讓關錦鵬幾乎驚狂駭叫的是,男朋友吿訴他說,為了讓家裡安心,或許會考慮和合夥做生意的女人假結婚,關錦鵬是個拍電影的,再荒謬的劇本都看過,可一旦愛情的考驗和變遷發生在自己身上,他還是整個人怔住了,雖然最終男朋友還是過不了自己那一關,選擇了放棄,卻也讓他明白下來,就算兩個人在一起快卅年了,那卅年的愛,明明就快可以風乾下酒了,卻原來也只是一段陰的、暗的、不可能通過時間的長度可以去估量的關係,到頭來原來還是岌岌可危的,到頭來原來還是不堪一擊的──愛上任何一個人,其實都必須要有一定的危機意識,這世上哪來這麼多的一生一世?

有一次他問母親,其實有沒有懷疑過他和男朋友的關係,母親在廚房的水槽裡洗菜,頭也不抬的說:「挺好啊,我不就多了一個兒子嗎?」關錦鵬聽了,輕輕摘下眼鏡,眼淚唏哩吧啦的,不知道什麼時候全落了下來。他還記得,他打算搬出去和男朋友住的時候,他母親遞了一個特別給他縫好的單人被套,故意閒話家常似的說,「同睡一張床可以,同用一個被套就不好,不衛生」──關錦鵬聽了,笑著從背後給母親一個緊緊的擁抱,其實每一個靈巧的母親把一切都收在眼底,都知道孩子們過得好或不好,也都知道孩子走在一條什麼樣的路上。常常,是我們自己慌亂著反手把眞相藏到身子背後,害怕她們經受不起打擊,害怕她們被我們追求的愛給傷害,老以為先把這一段吿白給扣押起來,等到時機成熟了才攤開,結果這一賒這一欠,就賒欠成這一輩子都沒有辦法再親自向她們攤還的遺憾──

至於我們,也許要等到很久很久的將來,歲月割恩斷愛之後,才會發現愛情留下來的,很可能就只是一個長長的空鏡頭,然後我們把臉湊過去,把時間過濾,把細節刪除,把人物移動,原來僅僅是一個沒有回憶的回憶,以及一個不值得眷戀的眷戀,纏繞出半生歸來亦少年的餘韻,冉冉的,裊裊的,像一根燒了一半的香菸,怔怔地夾在手指中間,往後餘生,再也沒有誰可以遞過去。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。