精選書摘

本文為《被搶劫的人生:蘇炳坤從冤枉到無罪的三十年長路》部分章節書摘,經春山出版授權刊登,文章標題、內文小標經《報導者》編輯所改編。

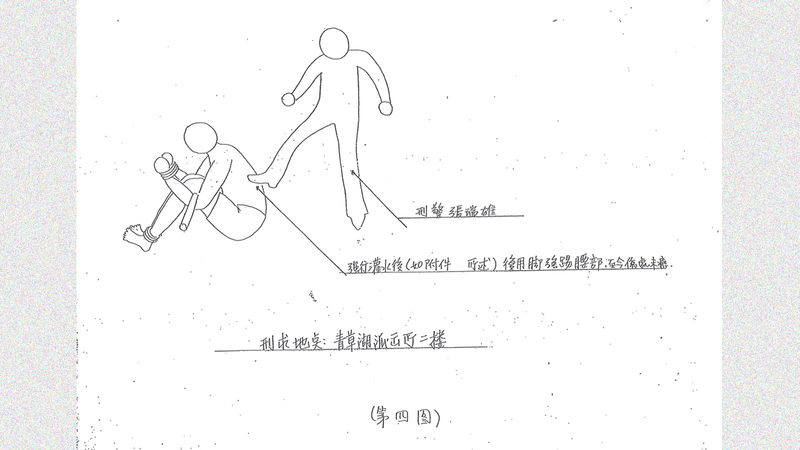

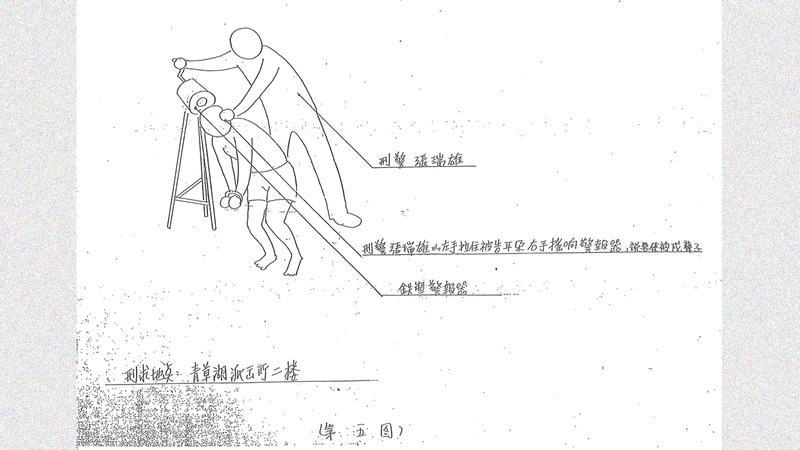

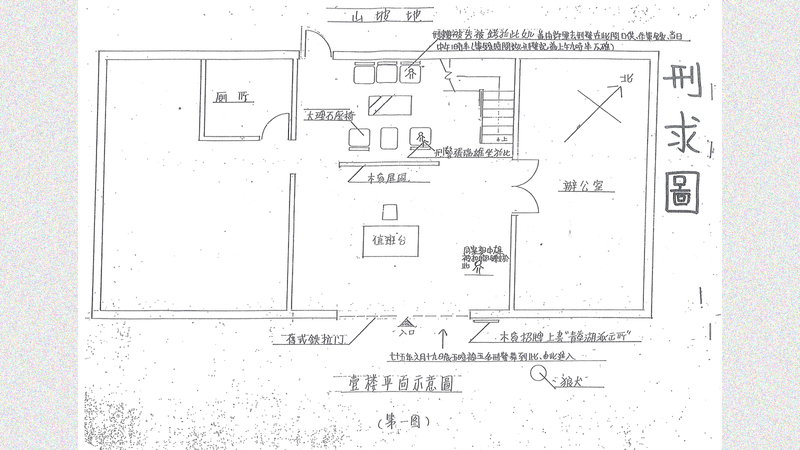

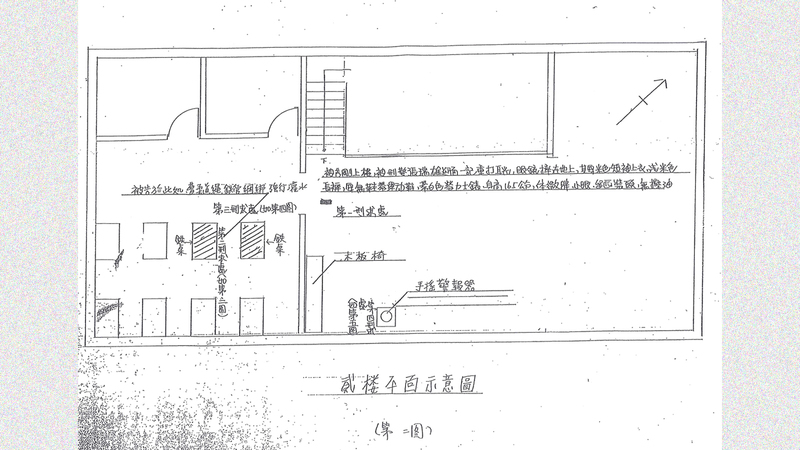

1986年,家具行老闆蘇炳坤因涉嫌結夥搶劫被警方逮捕。雖然他矢口否認犯行,卻換來無情的刑求,就算他一路喊冤,警方仍逕行宣布破案,最後被法院判處15年徒刑。為了證明自己的清白,他「在家逃亡」10年 ,每天四處寄陳情書,直到1997年意外被捕為止。雖然2000年已獲得總統特赦,但蘇炳坤認為司法體制並沒有真正還他公道,2017年,年近70歲的他提出再審,2018年終於獲判無罪定讞。

本書作者陳昭如,著有《沉默:台灣某特教學校集體性侵事件》、《幽黯國度:障礙者的愛與性》、《無罪的罪人:迷霧中的校園女童性侵案》等書。她透過訪談,記錄蘇炳坤30年來為平反而奮鬥的漫長旅程;盼望這樣舊時代的冤獄,能在新時代的期許中真正地畫下句點,因為只有直視過去,重新串接記憶斷裂之處,才能在如霧般籠罩的現實中重新確立航道,找到未來的路。

在那個年代,警局時不時上演刑求劇情,大家亦習以為常,見怪不怪。到底是什麼樣的環境,讓什麼樣的人視刑求為家常便飯?又是什麼樣的人可以做出這種事?他們是殘忍成性,才可以日復一日地拷打折磨與自己一樣的人嗎?

這讓我想到當年民間團體救援鄭性澤時,退休警察人員協會到法院門口抗議「無罪判決影響員警士氣」,要求法院還給他們「公平正義」。或許警察只是被破案壓力與高定罪率壓得喘不過氣,才會做出自己也料想不到的殘忍的事來;他們未必是內在凶殘而做出這樣的事,而是同袍之間的情義,社會安全意識形態的洗腦,讓他們合理化了自己的作為。

沒有證據,就靠自白來破案,這是便宜行事的手法。重點是,檢察官及法官怎麼看待自白的證據力?蘇案除了郭中雄的自白及來路不明的金飾,沒有任何證據顯示蘇炳坤犯案,照說必須進一步偵查才對。然而檢察官與法官並沒有這麼做,他們強烈的心證,就是認為蘇炳坤是強盜。他們是真心相信蘇炳坤犯了錯嗎?他們是否直視過自己錯判的可能性?

或許問題不在於有沒有證據,而在於研判證據的模式。

「我們都知道《刑事訴訟法》156條第2項規定:共犯的自白不能做唯一證據,早年這個法條好像是僅供參考,法官照判。以蘇炳坤來說,除了郭中雄咬他的自白以外,別無證據,所以法官算是很敢判。我想有些法官大概有一種心態,就是誰教你被告要認?打死你都不應該認才對,很多法官都認為如果你沒有做,怎麼打都不應該認罪。很多沒有被刑求過的人都會認為,只是被打兩下,為什麼就認了呢?有這麼嚴重?這麼不經打?怎麼可能?換作是我打死都不承認,會認的都是意志不堅,就是有做嘛!」羅秉成說。

羅秉成提起過去經手一起肇事逃逸案,這也是除了蘇建和、鄭性澤案之外,他執業20多年刑求抗辯第一件成功的案例。他的當事人被警察毒打之後認了罪,也做了筆錄,事後立刻跑到醫院進行驗傷,但檢察官不採信驗傷單,就直接起訴了。羅秉成詳細問當事人刑求細節,傷勢狀況,以及出入警局的時間,有許多不符常情之處(例如從進入警局到離開的時間不合理地過長),要求法官傳喚警察進行交互詰問。很幸運的,法官同意了,然後,有趣的事情發生了:

「法官先告知警察說,他今天作證的權利義務其中有一條是,如果擔心照實講會被刑事追訴,可以拒絕證言,如果被發現他講的是謊話,會以偽證罪辦。起先法官是用比較法條式的說法,警察一時沒有聽懂,法官就改用白話說,你如果有給人家打的話,你老實講,就不會有偽證罪;如果你打了沒有老實講,就會有偽證罪;你如果擔心有偽證罪的話,可以不要作證。結果那名警察馬上說,我不要作證。法官很凶問他,那你有沒有打人?警察說,我沒有打人。法官又問他,你如果沒有打人,為什麼不敢作證?結果那個警察從頭到尾都沒有承認,可是又無法解釋那些不合理的狀況,最後法官當庭認定被告的自白沒有證據能力,是刑求的結果,然後告訴那個警察說,我會以刑求移送你,並且把判決寄給你們單位。那個警察聽了,臉色都白了。」

「自白是證據之王」,這是既有的遊戲規則,就算沒有人願意公開承認,在司法實務界它幾乎就等同於真理。這是現實,也是無奈。

「我們回想蘇炳坤的案子,你覺得當時檢察官、法官真的完全不知道他被刑求嗎?有的法官或許會說,被告是刁民,沒有打就在這邊喊冤,事實上就是你幹的,還好意思在這邊講警察刑求?這種法官當然有,但我認為不多。有部分法官的態度是,你認罪了,不是嗎?好,我幫你記下來,結束。你說你被刑求?那你證明給我看,如果你無法證明被刑求,又已經在筆錄上簽名,我就照判,因為話是你講的,你沒有撐住,就必須為自己說的話負責。我以前剛當律師的時候,被告如果有自白,有的法官開第一次庭的任務就是訊問犯罪事實,訊問被告筆錄內容是不是已經簽了?再問他是不是認罪?就這樣,案子就結了。既然被告認罪了,法官判他有罪,心裡也沒有負擔,反正被告多半也不會上訴,他們的態度可能是,我幹嘛把警察挖出來?勞師動眾把警察弄到法院來,何必去得罪警察?」

既然能證明蘇炳坤犯罪的證據如此薄弱,就連像我這樣的法律門外漢都能看出疑點,二、三審的法官在想什麼?他們怎麼判得下去?

「嗯,這是個好問題⋯⋯」羅秉成沉思了一會,進而說道:「這裡面有一個比較深層的結構問題,我們一直努力想翻轉過來,但是沒有很成功。譬如『院檢不分』或『檢警一家』的問題。以前他們是『同國的』,在某種情形之下,他們可能會睜一隻眼、閉一隻眼,站在共同體的角度去處理案件,這或許是我可以給你的答案之一。以前法官很少挑戰檢察官的意見,他們都是司法官訓練所出來的,只是分發單位不一樣,今天你做法官,明天可能就調來做檢察官也說不定,這是院檢互調制度使然⋯⋯不過現在已經有很大的進步了。」

在現代司法體制分工下,執法者只能根據有限的權責做一部分工作,如果案子判錯了,不只是一個人的問題,而是一連串疏忽與錯誤所造成的。但讓人難以想像的未必是錯判本身,而是執法者在面對冤案時的巨大沉默,讓一個毫無可信證據的刑事案件,可以像鬼打牆一樣原地空轉了幾十年。

《路人變被告》(Convicting the Innocent-Where Criminal Prosecutions Go Wrong)有段話是這麼說的:

針對誤判疏失,司法體制最常出現的應對策略就是什麼都不做。原因何在?我想,部分原因就出在沒有人負責「掌舵」。美國刑事司法體系支離破碎,各地警察與檢察官情況相同,權職各異,但有時又互相重疊;中央主導的司法審查只針對極少數有進行審判的案件,而且法官通常只檢視個案的可能疏漏,並未綜合比較不同案件。

除了支離破碎的問題,刑事司法體系另一個癥結就是無人願意承擔責任。沒有機構喜歡自我檢討,但要一味忽視重大疏失,絕大多數的機構也承擔不起,唯有刑事司法人員例外⋯⋯因為袖手旁觀不需要承擔任何後果。⋯⋯刑事司法人員不需要承擔責任,當然也就缺乏誘因去瞭解疏失發生的原由,甚至也沒有動力根除肇因,如此一來,檢警辦案雖然立意良善,但可信性全無,加上程序規定漏洞百出,更多誤判疏失難以避免。

「無人願意承擔責任」、「因為袖手旁觀不需要承擔任何後果」,而且犯了錯的人常常不認為自己該負責,反正判決被上級法院推翻了,一審法官罵二審法官,二審法官罵三審法官,大家本位主義⋯⋯但是罵完之後就雨過天青,若無其事了嗎?

「這就是一個生產線的概念吧,每個人都分擔了一點責任,最後就沒有人需要負責了,」羅秉成這麼說,「所以,法官躲在法律見解跟自由心證的保護傘底下,警察說外界沒有辦法證明他刑求⋯⋯每個人都有自己的說詞來減免心理上的罪責感。我記得《法官的被害人》裡提過,如果刑事庭的法官都懷疑自己的判決的話,日子沒辦法過下去,因為他怎麼有辦法隔天起床面對鏡子裡的自己?他必須說服自己沒有判錯,不能懷疑自己的判決,否則日子要怎麼過下去?這太可怕了。或許法官的訓練讓他們說服自己不是心狠手辣,而是要有某種決斷力,就算錯了,也錯不在己,在這樣的生產線上來來回回,每個人的罪責就被稀釋掉了,這也是某種制度性的包庇。《國家賠償法》第13條規定,如果因為法官跟檢察官的錯誤而要讓國家負賠償責任,必須法官檢察官被判有罪才可以,所以到現在沒有半件這類的案子。他們在這樣的保護之下,既沒有被追究的壓力,而且集體防禦感又強,司法究責到最後可能都是一場空⋯⋯」羅秉成罕見地輕嘆一聲:「唉,我們很珍惜司法審判獨立,但是他們卻不太珍惜自己的責任。」

2020年,監委陳師孟擬約詢判馬英九總統洩密案無罪的法官唐玥,引起司法界莫大反彈,司法院長許宗力公開表達反對立場:

司法獨立的意義,要避免外來的不當干預及壓力,使法官不需要屈從特定人的意志,做出公正無私的裁決。所謂不受干預,不僅指裁判前,裁判後也不受秋後算帳⋯⋯若只因法官闡述內心的法律確信,不滿意判決內容的人就要追究法官責任,未來也可能成為另一方陣營對法官鳴鼓攻之的理由,這過程將讓法官動輒得咎,終日蒙受被彈劾、懲戒的壓力。在寒蟬效應下,司法恐將逐漸變得怯懦,法官被迫自我審查以避免事後的攻訐清算,使得判決愈趨保守安全,忽略對法律正義的追求。

把可能錯判應負起的責任視為「秋後算帳」、「攻訐清算」,這帽子可大了。司改之路如此艱困,該怎麼辦呢?羅秉成說:

「這是目前為止大家還不知所措的地方,沒有一個好的對策或藥方可以解決的問題。但我倒是很樂觀,覺得會漸漸有所改善。這不是我天真,而是我看到人民力量的展現,他們很嚴厲地看待司法,整個體制就有改變的機會。我們不必期待普遍的覺醒,也不必去想像這種可能性,但至少我已經看到他們內部有所反省跟改善,展現出努力的成績,重拾人民對司法的信任。」

然後我們聊到蘇大哥的近況,羅秉成顯得有些無奈:

「我覺得他一直放不下。你直接叫他不要這樣沒用,委婉勸說也沒用,外人完全幫不上忙,這是司法無法解決的面向。我們都知道他承受了很大的痛苦,不只是肉體的,還包括精神的,那樣的汙衊、屈辱一直都在,無法隨著任何司法程序的澄清、平反而得到消解。每次看到他碰到任何人就開始講述自己的過往,像錄音機一樣,倒背如流,而且是每次都帶著感情在講述,那種感覺是非常痛苦的。他每次講起來就會流淚,就會悲憤,講一百次也這樣,講一千次也這樣,有誰的情緒哪堪這樣一直折磨自己?」

有時真正的孤獨不是沉默不語,而是儘管侃侃而談,你卻知道他活在另一個世界,沒有人能夠理解他的內心。或許蘇大哥就是這樣吧。

「宣判那天法官雖然沒有道歉,但周盈文說的那段話也等於是了,他說:『本院在此要對蘇先生你這段時間來所受的苦難,表達同情跟不捨。』我想這對當事人是有療癒的效果,就算他現在放不下來,至少心理負擔會愈來愈減輕才對,這對無辜者來說很重要。現在很多人在講修復式正義,主要是在講案件被害人,但冤案的被害人修復式正義要怎麼做?非常難,因為既有制度沒有替他們預留空間,也不會道歉。再審條文裡面有一條,如果最後再審判無罪,判決書必須登在司法公報上,這在某種程度上是表示國家向他們道歉,代表這個案子判錯了,讓法官有所警惕。就算拿到刑事補償金,因為司法錯判讓他們失去了青春,失去了家庭,失去了工作,國家問都不問,直接打包一包錢,就算了,一般冤案的處理方式大概就是這樣,反正司法還你清白了,撤銷給你無罪,刑事補償也給你了。問題是當事人有被撫慰到嗎?平冤會有社工在做無辜者關懷工作,但當事人是在仰望國家對於公權力加諸他們身上的傷害有所表示啊!我想,這是我們未來在制度面可以努力的方向,」羅秉成說。

平冤會辦公室牆上貼著艾蜜莉.狄更森(Emily Elizabeth Dickinson)的詩〈不虛此生〉:

如果能讓一顆心免於哀傷, 我就不虛此生。 如果能夠解除一個生命的痛苦, 我就不虛此生。 如果能讓一隻昏厥的知更鳥重返巢穴, 我就不虛此生。

沒有經驗的人,不可能知道要幫助一隻昏厥的知更鳥回家,需要經過那麼多千迴百折的漫漫長路。2019年,前大法官許玉秀在邱和順案模擬亞洲人權法院上說了一句很動人的話:「法院應該是人民痛的時候可以喊痛,可以撫平痛的地方。」冤案不只是個人的創傷,更是社會集體的傷痕,只要一天不處理,歷史就會不斷重演。

縱使司法的高牆仍舊存在,我仍衷心期待蘇案的平反是個改變的開始,即使改變可能是緩慢的,只要我們願意透過這個案例的討論、爭辯、累積共識,一次前進一點點,終將形成一股破牆的力量。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。