精選書摘

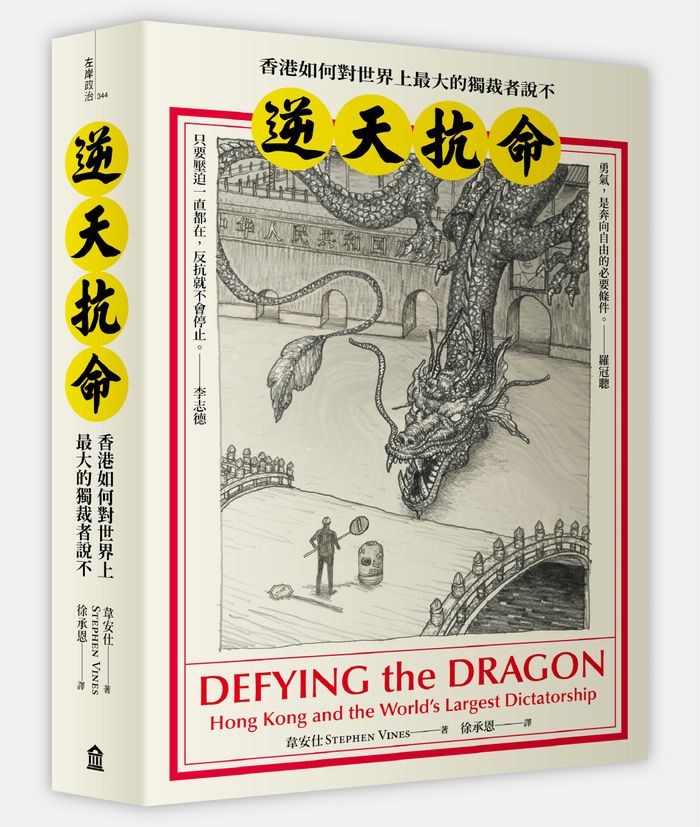

本文為《逆天抗命:香港如何對世界上最大的獨裁者說不》部分章節書摘,經左岸文化授權刊登,文章標題與內文小標經《報導者》編輯所改寫。

本書作者韋安仕(Stephen Vines)自1987年擔任《觀察家報》海外特派開始駐港,曾為BBC、《每日電訊報》、《衛報》、《獨立報》、《星期日泰晤士報》寫報導,曾擔任香港外國記者會主席,亦長年主持香港電台的時事節目《脈動》,直到2021年因國安法所造成的白色恐怖而離港返英。韋安仕以此書清楚剖析近年港中關係以及這個關係放在更大脈絡之下──2019年的政治紛亂、新冠肺炎所引發的全球危機,2020、2021年甚至延續至今的政治打壓──究竟呈現出何種意義。

如今國際社會已開始重新檢視與中國的關係,因為香港的反叛與中共政權對疫情的處理暴露了它的弱點。習近平治下的中國真的像外表那樣堅不可摧嗎?中國在香港的真正利益到底是什麼?為何50年不變的承諾不再奏效?在這樣的情況下,香港人又該何去何從?

有些論者認為香港終究難逃被鎮壓的命運,因為北京對特區自治的承諾一定會有所動搖。不過,也許北京一開始就沒有像它外表看起來那樣真心要保留香港的自治。就如我們早前在第一章論及,鄧小平1987年向基本法起草委員會講話時,強調「一國兩制」是要確保香港能保持與中國大陸有所差異;可是與此同時,他也堅持所謂的「兩制」不代表政治領域上的分離。鄧小平警告,在香港實行普選或會對國家安全構成危險,是以北京必須保有於重要關頭一錘定音的絕對權力。一言以蔽之,鄧小平希望香港的經濟繼續讓企業自由運作,可是北京卻必須緊握統治實權。

中國在香港施行「一國兩制」的實驗,是要向世界證明他們能夠容忍多元,也決意要成為國際社會的忠實成員;也就是說,證明他們會信守國際條約,這就是1984年與英國簽署的《聯合聲明》,《聯合聲明》保證給予香港特區可觀的自治權。可是中國簽署條約之時尚未有近年的實力和影響力。鄧小平主張中華人民共和國必須「韜光養晦」,藉此爭取時間平穩發展、累積實力。如今中國已經是世界第二大經濟體,一方面派商人到世界各地投資、一方面又派顧問左右國際社會的輿論,藉此爭取盟友、確立自身的全球霸權。中國亦募集一群御用學者,不時向海外民眾宣揚中國的政策立場。田飛龍是其中一位學者,他毫不掩飾地說明,什麼叫做風水輪流轉:

「我原來弱的時候,我全是接受你的規則。我現在強了,並且我有了自信之後,我為什麼不能表達我的規則,我的價值觀,我的看法?」

正是出於於這種思維,習近平的中國才會斗膽宣稱《聯合聲明》已是失去效力的歷史文獻。對於黨國領導人來說,只要能夠摧毁香港的反抗運動,撕毀國際條約並不算什麼了不起的事。對於他們來說,即使招來國際社會的反彈,也絕對不能讓香港特區嚐到自由的滋味;因為這樣會開出危險的先例,可能令中華人民共和國土崩瓦解。任何容許中國屬土高度自治的主張,無可避免會和中國共產黨全盤操控的執迷產生衝突。當《國家安全法》在2020年7月被強行引入香港時,中國異議藝術家艾未未接受英國《獨立報》(The Independent)訪問,並就此作出正確的分析:

「香港當今的局勢,正好說明中國這個威權社會永遠容不下討論或斡旋的空間。中國威權社會只要遇到異議者,或是那些有自己想法的人、或是意識形態異乎黨八股的人,就會失去溝通的能力。」

於是我們面臨著兩種相反的主張:中國威權政體認為高度自治的政治實驗已經走到盡頭,但香港民眾卻認真對待「一國兩制」的承諾,迫切抱緊這個制度所包含的有限自由。而香港人這一方面的奮鬥,居然使得中國威權政體面臨40年來未曾遇過的挑戰。

上述的種種發展,如何影響香港相對於中國的關係?為了推敲北京對香港的未來有什麼盤算,讓我們先回顧中國究竟想要這個特區保留什麼特色;這些特色,基本上都與金融或商貿有關。如前所述,雖然香港經濟在大陸經濟發展的角色大不如前,可是香港仍然在中國金融制度扮演著關鍵角色;中國需要香港協助從海外籌措資金,也要透過香港把中國的資產匯到海外。

正因為這種獨特的角色,香港至今仍然是中國企業海外發債的主要據點,使這些企業能有現金可供使用。單是在2019年,中國企業就已在香港發行總值約1,770億美元(約新台幣4.90兆元)債券。中國通行的人民幣並不能自由兌換,也受到嚴格的外匯管制,使它無法在國際市場上流通。可是,中國透過香港把資金匯出,使香港成為實際上的人民幣離岸市場;在香港金融管理局管理下,香港銀行發出的人民幣存款證書也可以在國際市場上交易。金融管理局在其官方網站上吹噓:「香港是全球最大和最重要的離岸人民幣業務中心,提供全面的人民幣計價金融服務,包括清算、結算、融資、資產管理和風險管理等。」除此以外,香港的銀行自2004年起獲准提供人民幣存款的業務。這項服務推出以來一直為香港企業廣泛應用、也深受散戶歡迎,讓中國的貨幣能以另一種方式於國際流通。

我們於上一章曾論及,中國權貴若要確保其個人的財務安全,不得不倚賴香港的獨特角色。香港特區既是中國的屬土,是管理權貴家族財富的理想據點,寄存在香港的資產亦容易匯到海外避險;這些事情在中國大陸都無法辦到。因此,要摧毁香港作為國際金融中心的地位,不會是個容易的選項。

不過對於香港能否維持國際金融中心的地位,中國共產黨倒有著難以撼動的信心;他們相信即使香港失去自由開放的特色,仍然能在黨國的支持下擔當這項重任。縱使中國對香港的壓制已經摧毁香港相對的法治,侵害民眾的表達和行動自由,可是北京仍然假設香港能如常運作,繼續擔演國際都會的角色。他們甚至以為在祕密警察的嚴密監控下,香港仍然可以是國際商務活動匯萃之地;在《國家安全法》被強行引入後,國家安全處的密探已肆無忌憚地在香港橫行。

北京政權之所以有這樣的幻想,那些在香港和中國活動的海外商貿社群實在難辭其咎,前文已論及這些情況。有些世界規模最大的企業,為求能於中國這個也許是全球最大的市場分一杯羹,在北京的領導人面前卑躬屈膝,信誓旦旦宣稱他們為進軍中國會盡其所能服從黨國的指令。那些在中華人民共和國開設工廠的總裁,喜歡的是中國勞工早已被黨國馴化,既服從指令、薪資也極其低廉,並且絕對不會以工業行動挑戰雇主。這些跨國企業的老闆因獲得中國的禮遇而雀躍不已,而且中國不像本國那樣,充滿惱人的環境法規以及各式各樣的規管。這個跨國資本的樂園,又怎麼可能會出錯呢?

中國共產黨的領導人很明白這種情況。國際商界的風雲人物,都像好學生那樣聆聽黨國要員的批評;黨國要員承諾他們,如果願意遵從中國的遊戲規則,必能得到回報。黨國領導人看到這些有頭有臉的人物在他們面前唯唯諾諾,心中一定竊笑。馬克.祖克柏(Mark Zuckerberg)不屈不撓地嘗試把Facebook引進中國的努力,顯然會令一眾黨國要員回味無窮。他為求使旗下的社交媒體跨越網路長城,不惜承諾為中國量身定做閹割版的Facebook,甚至在黨國要員面前賣弄自己結結巴巴的華語。那些忍俊不禁的黨國要員,最終還是當面否決了他的建議。

中國於2020年7月在香港強推嚴苛的《國家安全法》,就是向在香港的企業發出明確的信息,要求他們必須積極熱烈地表態支持政權的鎮壓。總部設在英國的匯豐銀行沒有立即表忠而遭受官方媒體的圍攻,最終不得不有失體面地向中國叩頭。當然僅僅只是叩頭並不能滿足中國共產黨的慾望,他們最喜歡見到外國的大企業出醜,尤其那些靠香港業務來盈利的公司,例如匯豐銀行。我們之前提到,大陸早前亦如此凌虐英資的國泰航空,迫使他們一次又一次的讓步,最終容許大陸監管他們的運作。

而那些在中國大陸營運的跨國企業,必須讓共產黨在中國分公司內成立黨支部,分公司的決策必須先徵詢黨支部的意見,如此一來,就讓黨的幹部鑲嵌到公司的營運當中。這些公司甚至必須於工作場所懸掛代表共產黨的鐵鎚鐮刀徽號。在中國營運的海外汽車製造商是第一批同意黨國如此干涉企業運作的企業,不過,如今幾乎各行各業的外國投資者都決定向中國共產黨妥協,包括享負盛名的迪士尼、萊雅集團和杜邦化工。

中國共產黨既能對跨國企業予取予求,又能恣意羞辱,使他們相信即使在香港直接實行中國的法律、壓制此地固有的自由,也不會惹來工商界的反彈。中國領導人會相信「一國兩制」的定義能無限收縮,一直收緊到讓香港僅能如常運作的極限,也就完全不足為奇。在他們的心目中,香港特區的銀行體制、投資產業和各種工商行業都可以採用異乎中國的制度,不過所謂的「兩制」就僅此而已。香港的政治運作以及公民社會的空間,只能比中國所謂的「自治區」略為寬鬆;黨國在那些「自治區」,只會姑且容忍「無害」的本土風俗、讓一些本土精英擔任門面的官職,再也不會賦予更多的權利。

這就是北京的如意算盤──可是國際社會竟然對於香港民主運動遭受鎮壓一事產生強烈反彈,北京既沒有料到、更沒有處理好。

中國因香港問題與國際社會交惡,不只對中國的外交策略構成損害(早前在第十章已經提及),甚至經濟商貿關係也受到波及。中國領導人像所有威權主義者那樣,既虛偽又犬儒,而且以小人之心度君子之腹。他們相信對於世界各國,假冒偽善是商業運作的鐵律。既然利潤主宰一切,那些講一套、做一套的民主國家,自然不會讓民主的空話妨礙自己發財。

美國華裔政治學家裴敏欣如此一語道破中國的思維模式:

「(中國共產黨的)世界觀,犬儒地信奉貪婪的力量。遠在中國尚未成為世界第二大經濟體時,共產黨早就認定西方各國的政府都只不過是資本家利益的附庸。雖然這些國家都說效忠人權和民主的價值,(中國共產黨)卻確信他們絕不會坐視失去中國市場的風險──畢竟與他們競爭的資本家會因此獲利。」

這樣的判斷在2020年之前也許還說得過去。可是2019年的香港起義、以及翌年中國處理COVID-19疫情的拙劣手法,這兩件接連發生的大事不只影響中華人民共和國國內的政治局面,也毫無疑問衝擊到其國際地位。

然而北京至今依然故我。中國領導人雖然熱心關注海外形勢的變化,卻始終無法理解民選政府的運作邏輯。外界與日俱增的敵意,被他們詮釋為對中國的嫉妒。遠在2020年那一連串的事件使北京開始面對過去40年都未遇過的壓力之前,北京就已經懷有這樣的執念。英文《環球時報》的評論,曾生動地描繪出這樣的官方心態:「面對前方所有的挑戰,中國必須擁有比過去更堅強的意志,克服外界那些屬於嫉妒的敵意和憤恨,把發展的道路堅持下去。」

對外界批評感到不滿,這種心態容易理解;可是外國政府和海外企業之所以對中國的做事方式存有疑慮,絕非「嫉妒」兩個字能夠概括。外國政府的選民、海外企業的顧客,都從電視畫面看到中國的殘忍暴戾。海外民眾看到這些駭人的景象,會向該國的政治人物請願,要求他們設法回應中國的暴行。這些國家的領袖必須向民眾證明自己極力捍衛自由民主的價值。就如我們之前提及那樣,西方的主流民意不再歡迎中華人民共和國,認為這個國家不堪信任。西方國家的政府因而也必須下定決心與中國疏遠,再也不能像以前那樣,幻想可以把某個「無害」的獨裁國家當成夥伴。

而且,民主國家的領袖也被民眾寄予厚望,不得不捍衛自身的國家利益。隨著中國的產品風行全球,不少的海外智慧財產權消失在中國這個黑洞,其後化身為「中國製造」的商品。那些在中華人民共和國投資的企業,在與本土企業競爭時卻遇到不公平的對待,損失慘重。直到2020年,中國對付香港的鎮壓、以及面對疫情的輕忽作風,令海外企業聯想起過去的種種不平事。

美國總統川普(Donald Trump)很早就讓人聽到他在批評中國惡行,然後到了2020年7月,聯邦調查局局長克里斯多福.瑞伊(Christopher Wray)發表了川普政府對中華人民共和國前所未有的嚴厲批評。他指出如今中國已是「最嚴重的長遠威脅」,既危及國家安全、也對美國的經濟活力構成損害。美國國務卿麥克.龐培歐(Mike Pompeo)一個月後也在向捷克國會議員演講時,重新強調中國構成的威脅。他指出與冷戰時期的蘇聯相比,北京的威脅「在某程度上更難以應付」。他指出中國已在全球化經濟體系中佔得有利的位置:「中國共產黨在我們的經濟、政治和社會中,早已無孔不入。過去即使是蘇聯,也無法做到這樣。」

那些原先不願對抗中國的國家紛紛跟隨美國的腳步,特別是在中國開始鎮壓香港起義後。國際社會這一股新的勇氣,主要見諸於貿易談判、雙邊協商,寄望藉此使對華貿易能夠有公道的環境。這些行動的起因,就如中國歐盟商會主席武特克(Jörg Wuttke)所說,是「經年累月的空頭支票」。

北京鎮壓香港起義,已經意料到這樣會招來國際社會的反彈;不過中國向來假設西方國家不懷好意──故此根本沒有理由要為引起外國不滿而自我克制。中國就像米爾沃足球俱樂部(Millwall Football Club)的瘋狂球迷那樣,雖然自知名譽掃地、卻依舊「忠於自己」,在看台上高聲叫囂:「我們不受歡迎,卻也不會在乎!(No one likes us, we don’t care!)」不過就如我們在第十章提到那樣,中國共產黨對於該不該回應外界的批評,倒是有些猶豫不決。北京已經派官員動用冷戰時期的語言,一面主張外國無權干涉中國內政、一面譴責世界各國的傲慢與欺凌。這種怒氣衝天的修辭,正好說明北京感到不安。自鄧小平展開改革開放後,中國早已習慣近40年比較友善的國際環境,可是如今卻忽然陷入四面楚歌的境地。

倘若中國與世界各國交惡純粹是激烈言辭而已,那麼他們大可以靜觀其變,讓風潮慢慢隨時間消退。可是這一次的問題並不純粹屬於外交詞彙的衝突,如今世界各國都積極籌謀,想促使全球工業的供應鏈都擺脫對中國的依賴。在沸沸揚揚的中美衝突背後,各國也默默地暗自準備與中國脫鈎。比如,有一項事件在美國的諸多行動當中往往不被注意,但它是個很好的例子:2020年2月,美國國會議員基於兩黨共識提出《美國藥物供應鏈重整法案》(US Pharmaceutical Supply Chain Review Act);他們推動這條法案,一部分原因是為了應付COVID-19的疫情危機,但更重要的是希望擺脫某些關鍵藥物過於依賴中國生產的情況。隨著各國對中國的懷疑和憤恨不斷累積,海外企業紛紛開始撤離中國,把廠房設在其他同樣低成本的亞洲國家;比如越南、緬甸和泰國,都喜見與日俱增的外來投資。中國的大型科技企業──不只是電信業巨人華為──過去廣受世界各國歡迎,投身各項電訊基本建設、並於零售市場銷售其零售產品,可是如今各國卻認為他們不懷好意,想要趁機在海外從事間諜活動。

除此以外,智慧財產權也成為國際政治爭論的大議題;世界各國的企業紛紛控訴中國盜用其智慧財產權。過去在中國營商的企業都迴避談論這個議題,可是現在就不一樣了。美國全國廣播公司商業頻道(CNBC)旗下的環球財務長會議(Global CFO Council)訪問了一批全球首屈一指的大企業──包括23間總市值約5兆美元(約新台幣138兆元)的企業──然後在2019年發表研究報告。研究發現有三分之一的受訪企業,過去10年曾被中國公司盜取智慧財產權。中國向來否認曾經盜取智慧財產權,可是他們還是於2018年12月刊登聲明,列出38項會向侵權者實施的刑罰。此舉顯示出,北京已意識到關於智慧財產權的爭議使中國失去商譽。信譽這種可貴的特質,丟失過後就駟馬難追。

上述種種問題最終都帶來深遠的影響,而美國甚至為此與中國展開貿易戰。他們開始禁止中國企業在美國營運,又威脅要關閉部分設在中國的領事館。而涉嫌侵害香港人權的個別官員則遭遇美國的經濟制裁。中美雙方都開始對傳媒機構設下限制。美國甚至暗示要以軍事行動在南中國海與中國對抗。上述種種措施都事關重大。

世界各國開始放棄與北京的友誼,也不再積極與中國企業合作,並不代表中國會馬上失去「世界工廠」的角色。可是,中國的經濟影響力已不能像以前那般無限延伸下去。

中國本身也意識到這樣的事實,亦因如此,官方媒體於2020年開始宣傳「國內國際雙循環」的經濟理論──這個故作深奧的術語,其實只是主張中華人民共和國必須要自力更生。

這套新理論默認中國與海外大企業的合作將會大不如前,使中國無法輕易取得海外技術。歸根究柢,「雙循環」的意思就是要推動中國產品的內銷,藉此彌補海外訂單的收縮;並且要促成核心零件的自給自足,特別著眼於半導體產業。中國於2020年11月制訂的2021至2025年的經濟5年計畫,強調這套「國內國際雙循環」的理論。可是如今中國經濟發展已經放緩,在這種情況下促進內銷能否彌補出口疲弱的損失,實在難以令人樂觀。中國有三分之一的非農業職位與出口導向的工業息息相關──這1.8億勞工當中,有相當一大部分人需要隨新經濟政策轉換崗位。而中國產品的出口,過去為中國貢獻約17%的國民生產總值。

還有,雖然北京已經默認,中國因COVID-19疫情和鎮壓香港起義與世界交惡將對大陸的經濟帶來嚴重後果,但北京尚未鼓起勇氣面對一事:香港特區的經濟可能受到更沉重的衝擊。自從《國家安全法》於2020年7月被強行引入後,究竟香港是否依然能夠擔任中國國際商貿的中間人,如今也充滿著疑問。

就如我們早前所論及,包括美、英、法、德等西方國家,因為《國家安全法》的實施而對香港法治失去信心,繼而取消與香港的引渡協議。他們還把這個特區列入黑名單,禁止向香港出口供軍事、警政或監視用的裝備。而西方的大企業也跟進政府的立場。《國家安全法》開始實行後,Facebook、Google、Twitter、Zoom和微軟等科技巨頭宣布終止原有協定,不再配合香港政府索取用戶資料的申請。香港美國商會2020年8月的調查發現,有三分之一受訪會員正考慮從香港撤資、把業務移往海外;他們既擔心《國家安全法》嚴苛的條文、也擔心美國政府對香港的制裁行動。有69%的受訪會員對《國家安全法》的影響有若干程度的憂慮,只有21%的受訪會員並未為此感到擔憂。

香港長遠經濟將會如何發展,取決於香港在《國家安全法》實施後會變得與典型的警察國家多接近。遷居海外重新發展事業,乃是重大而艱難的抉擇。若非遭遇極端壓力,任何個人或團體都不會如此破釜沉舟,大部分人會對局勢持觀望態度。可是凡事都有其臨界點。

倘若各海外企業真是從香港特區集體逃亡,那北京還可以怎樣做呢?

中國官員曾經向外暗示,他們相信上海能夠完全取代香港的角色。他們大力扶持上海證券交易所、把浦東新區建設成金融中心、積極招攬海外金融企業進駐上海。當代上海的市容看起來也確實像個國際商貿中心。填滿上海天際線的高樓大廈,裡面都是世界大企業的辦公室。可是北京政權顯然誤判上海發展的實況。他們看到這個城市擁有世界級的景觀(我們若能細心觀察這個大都會的陰暗角落,自然會有截然不同的判斷),就堅信全世界遲早都會認可此地的發展潛力。

北京沒有注意到,那些在上海開設辦公室的跨國企業,並非要在這個大都會設立區域總部,當然也不會想把國際總部遷到這裡。這些企業還是必須把總部設立在擁有真正法治的司法管轄區,這樣他們才能放心簽署商業合同。企業總部所在地必須容許他們自由獲取公開的資訊,不然他們就無法有效進行決策。跨國企業也希望把總部設置在政策確實能前後一致的地方;他們都知道在威權國家中,朝令夕改乃是司空見慣的事,受害企業不會有申訴的機會。

在中國從事業務的跨國企業確實準備好在上海開設辦公室,這些辦公室有些還相當大;可是他們設置這些中國分公司,只是為了在中國大陸市場進行交易。倘若在其他地方簽約也可以完成這些交易,他們就會在其他地方簽約;而那些涉及敏感加密的業務,亦會盡可能於海外進行。

上海和深圳的股票交易所業務雖能迅速擴展,針對的仍然主要是在地市場。國際投資者大多偏好購入在香港上市的中國股票──他們認為香港不可或缺的法律制度方能有效保護他們的投資。況且香港既沒有實行中國那種外匯管制,其市場規範的透明度亦遠勝中國。

香港正因為擁有中國大陸欠缺的自由和彈性,過去才有理由收取比較高昂的服務費用。可是「兩制」之間的距離今後將會愈縮愈窄,那麼香港特區憑什麼向跨國企業收取過去的費用?

這樣一來,我們就遇到中國共產黨香港政策的終極難題;雖然他們對此仍是茫然無知。中國領導人為確保自身利益,不論是要維持中國的經濟繁榮、還是要管理私人財富,必須讓「香港特別行政區」能繼續「特別」下去。可是他們卻不能容忍香港人恣意提出異見和呼籲政治改革,因為這樣或許會令其他屬土紛紛仿效。倘若北京政權以管治大陸的方式壓制香港,那將會是香港的終結;可是他們也擔心香港政策如果收得不夠緊,可能會令香港脫離掌控。北京政權既已決意壓下香港人的抵抗,就只得揮下極權的鐵錘,期望能以非常手段防微杜漸。既然穩定已經壓倒一切,北京政權也不再考慮有彈性的手段,既無法再容忍自由公正的選舉、也不再容許表達言論的自由。中國共產黨深信自己的雷霆手段已經發揮作用,把香港的起義完全壓制,讓異見者知道反抗必會帶來沉重的代價。

中國對香港特區的打壓無孔不入,使整個公民社會都無法倖免。北京認定香港那些桀驁不馴的賤民再也沒有反抗的餘力,他們既已果斷平定「香港之亂」,這片屬土就會在中國共產黨的操控下迎來繁榮穩定的光輝歲月。習近平政權如今寄望香港能與中國完全融合,當中最可行的規劃,是把香港融入包含廣東和澳門的粵港澳大灣區。可是過去鄧小平提出「一國兩制」的構想時,卻經常強調無意要把香港與中國完全融合。

因此可說,北京對香港的終極規劃既使人戰慄、也不切實際,只是還沒有人直接點破真相。中國共產黨執意消滅香港特區僅剩的自由,強迫民眾接受黨國獨斷的新秩序。中國領導人憑藉「理論自信」,堅持他們有能力創建一個「沒有香港特色的香港」。不過香港人本身,在未來或能證實此等想法的虛妄。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。