1982年台灣警方破獲一犯罪集團。人口仲介向單親媽媽、貧困家庭取得新生兒;再串連婦產科診所偽造出生證明,在當時不夠嚴密的戶籍制度下遊走灰色地帶,最後交由外國人來台收養,獲取佣金。但這些來自歐美國家的養父母皆不知自己被仲介隱瞞真相。

《報導者》獨家專訪其中一名正在台灣尋親的當事人及其養母、過去曾參與本案的員警和社工;並統整歷年新聞資料、學術文獻,赴國家檔案局翻閱相關卷宗。我們試著從當代回首,看見這些出養及收養家庭雙方,甚至人口仲介走上此路的苦衷。以及──那些在襁褓中便被送往各國的當事人,至今40年過著何種混雜著愛與苦楚的人生?今日又為何決定返台尋根?

1982年4月23日中午,位於台北市的刑事警察局大門擠滿了20多名心急父母,他們陸續掏出照片、筆記、戶口名簿,希望找回自己失蹤的子女;承辦員警手忙腳亂,一邊安撫父母,又得隔開滿室記者。因為前一天,警方剛查獲全台首樁、也是史上最大規模的跨海販嬰集團。

彼時人口仲介將64名嬰兒送往美、澳、芬蘭、瑞典等國,供有需求的家庭收養;這群看到報紙,上警局為求一線希望的台灣父母們得知本案與失蹤兒無關,紛紛落寞而歸。那是當年夏天最熱門的新聞事件,如今已相隔41年。

2023年7月3日夜晚,來自舊金山的美國聯合航空UA871航班降落桃園機場,緩緩沿著跑道滑行。42歲台裔美國人郭.里斯(Kuo Reese,又名郭慧如)從機艙內的小窗戶向外窺視,只見巨大的紅底藍天白日旗映入眼簾,愈靠愈近。她意識到幻想了上千遍的尋親之旅終於開始,止不住緊張,牽起養母瑪麗.里斯(Mary Reese)的手:

「我們終於回來了。」

郭正是當年被仲介送往海外的嬰兒之一,如今在成年後首次來台,打算找出自己的親生母親。

兩天前,郭和瑪麗母女倆從北美洲東岸的內陸駕車出發,先到芝加哥搭機飛往西岸,再橫跨太平洋來台,這趟路途超過15,000公里。

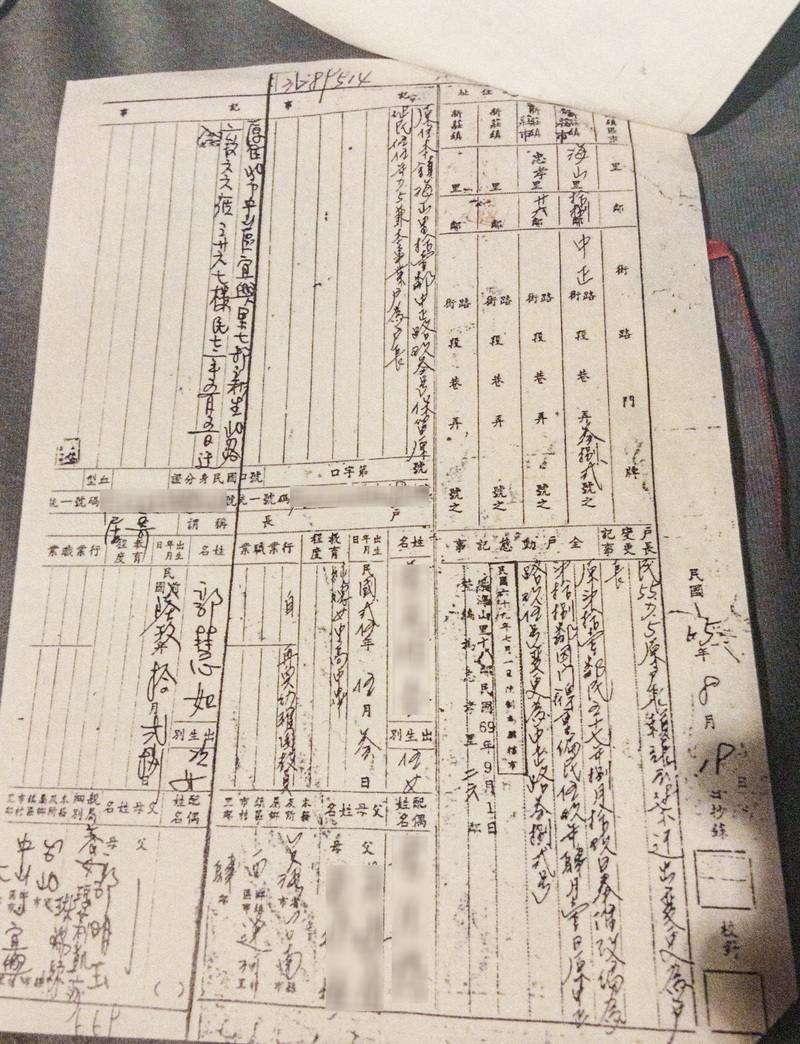

抵達台灣後,母女沒得休息,緊湊行程接踵而來。她們在一週內將參與尋親記者會,由刑警局抽血採驗DNA,比對資料庫中是否存有疑似親人的紀錄。最後申調郭的出生證明、國籍證明,並逐步拜訪她曾留下紀錄的地點。

高齡近80歲的瑪麗吃不消長途飛行,坐在輪椅上被機場人員推著入關,她雖直呼費力,雙眼卻閃著光芒,好奇掃射所見的一切:

「如果當年沒有來到台灣,郭不會走進我的生命,這裡就像我第二個家。」

明知辛苦,瑪麗仍選擇啟程。身為單親媽媽,她已將大半輩子獻給郭,陪著郭尋根,是這位母親的餘生之願。

回到1982年,警方在舊台北縣三重市三和路丁姓女子家中發現未滿兩歲的郭,她是本案第一位被尋獲者,當時已是瑪麗的養女。然而赴美簽證尚未核准,仲介集團首腦褚麗卿(Julie Chu)便安排郭先到這戶人家寄養。

褚麗卿替無法育兒的單親媽媽、貧困家庭辦理出養手續,再交由外國人收養,事成收取手續費及照顧費。褚麗卿會將這些費用分給參與者們,未全額用於嬰兒身上,各國養父母皆不知此事,瑪麗正是其中一人。

瑪麗在1981年7月1日抵台,7月9日經美國在台協會(AIT)完成郭的收養程序,原訂8月5日帶著郭返美,此刻她已交給褚麗卿400美元手續費(約當時新台幣1.5萬元)。

但瑪麗向美國移民及歸化局(I.N.S)申請郭的赴美簽證時,承辦人員眼尖揪出褚麗卿提供的文件細節有誤,拒絕核發。由於時間緊迫,瑪麗不得已先行離台,請褚麗卿代為照顧,並每月提供200美元照顧費(約當時新台幣7,600元)。

接下來半年間,非常信任褚麗卿的瑪麗誤以為程序一切合法,「是I.N.S職員刻意刁難我。」她持續向美國政府申訴、找上民意代表陳情,時任眾議員大衛.德賴爾(David Dreier)為此提出救濟法案,更有好萊塢演員幫忙發起聯署,迫使AIT展開調查。瑪麗回憶:

「那時的我就像著了魔,為了再見到郭,我什麼都願意做。」

隨後AIT一查才發現,褚麗卿替收養父母申辦的文件內容乍看合法,「許多生父母卻是假人頭,戶籍地址查無此人」,因此有販賣人口之嫌。隨後AIT私下轉告台灣警方,循線找出郭,並以她為證據破獲仲介集團。

警方逮捕褚麗卿等42名嫌疑人,依妨害家庭及偽造文書等罪起訴。人在美國的瑪麗就此斷了和郭的聯繫,「我幾乎失去活下去的力量,每天不斷禱告且失望。」直到半年後,一對在台工作的美國夫婦替瑪麗打探消息,再從警方委託安置的育幼院接回郭,協助寄養至瑪麗存夠旅費。

1983年8月5日,美國NBC電視台一檔實境節目《Fantasy》注意到瑪麗和郭的故事,主動資助機票,闊別兩年的母女終於在觀眾見證下重逢。

重新描述案發過程,瑪麗對I.N.S的誤解有其苦衷。她是一名丈夫早逝、不願再婚,渴望組織家庭的虔誠基督徒。身為單身女性,當年瑪麗向美國社福單位申請領養時屢屢碰壁,她至今記得,有名窗口甚至用譏笑口吻對她說:「再婚不就能生小孩了嗎?難道妳是女同志?」這讓她極度不信任公務體系。

走投無路的瑪麗某天聽聞,許多身懷不孕症的夫妻都從條件相對寬鬆的亞、非各國收養兒童。她心想,「這是我僅剩的機會。」

當時台灣新生兒的出生資料不需通報政府相關部門,常見父母為了替孩子選個良辰吉時,便向戶政事務所謊報出生日期,或怕「養不起來」,幾個月確定健康後才去晚報戶口。

由於戶口混亂,再加上當時收養也不必經過法院認可,導致國內外的「私下收養」極為盛行。兒童福利聯盟執行長白麗芳說,此風潮在1982年達到史上最高峰,光是戶政事務所留存合法紀錄者,便有9,424人。

現代人難以想像,這數字僅是冰山一角。許多「收養黑數」是由雙方家庭在報戶口前先談妥,直接向助產士、婦產科醫師購買造假出生證明──為了讓收養兒成為養父母的親生兒。

為何收養需要遊走法律邊緣?白麗芳解釋,當時華人「傳宗接代」傳統觀念仍深,許多有生育問題的夫妻必須給家族交代,因此尋找收養途徑;但又因為「血濃於水」影響,收養常被視為家族中不能說的祕密:

「出養、收養雙方都不願在戶籍上留下任何證據,逐漸養成販嬰、偽造文書,甚至竊嬰的市場需求。」

出養的名義,則以家境貧困、因故無法養育嬰兒為主。研究收養制度逾20年的社工楊東蓉透露,某些家庭不能明言的理由其實是「只想生男孩,女兒已經生太多了」。她說,那是對女性、未婚懷孕都非常不友善的年代。

根據兒福聯盟1997年調查,該年全台出養兒「53%為非婚生子女」,過半是女嬰,且人口集團列出的價格皆「男貴於女」。

私下收養通常牽涉佣金,恐涉嫌販嬰;眾多偽造的出生證明也讓收養兒得知身世後,難以追查自己的原生家庭。亂象一度釀成重大社會問題,國安局特此在1999年進行「台灣販嬰問題與防治對策調查」,其內容揭露,自褚麗卿後,檢警仍查獲至少9起地下仲介案,嚴重者更是直接誘拐、竊盜販嬰。

社福與家長團體不斷施壓,促使立法院在1985年修改《民法》親屬篇,收養子女必須向法院申請;1993年強制醫療人員10日內將新生兒資料通報戶政機關,避免民眾晚報戶口。2011年全面禁止私下收養,目前只能透過9間政府認證的合法機構進行,總算杜絕「收養黑數」。

楊東蓉感嘆,可謂是瑪麗為爭取扶養權用盡一切方法,她對郭的愛驚動了台美政府,才讓司法看見褚麗卿案,推開台灣修補兒福制度的大門。

郭並非第一位尋親者。自1998年至今,被送往瑞典的雅斯緹(Astrid)、澳洲籍卡雅(Kartya Wunderle)、芬蘭籍薩賓娜(Sabina Söderlund)等數十人曾走上此路,但成功者寥寥可數。

也仍有其他與褚麗卿案無關,在不同案件中被送養到外國家庭的嬰孩們,正經歷相同的煎熬。

當事人之中,卡雅是少數找到生母者,她已逝的養母諾菈(Nola Wenderle)曾出版回憶錄《Kartya's Story》敘述過程,鉅細描繪母女曾為身世爭執,又如何透過這趟旅程和解。

現任新北市民政局局長柯慶忠是1998年促成卡雅尋親的幕後功臣,當時柯慶忠任職刑警局國際科,「我就拿著筆,記下每對父母記憶中的嬰兒特徵,再比對諾菈寄來的資料。」結果口頭指認或DNA鑑定,皆無任何一人相符。

直到媒體大肆報導後,一名男子來電,語氣堅定,不似其他父母心存猶豫。於是柯慶忠死馬當活馬醫,前往其戶籍地址拜訪,「一看見他的老婆,我就知道她們和卡雅是有血緣的一家人。」想起真相大白那刻,柯慶忠的手仍不住顫抖。

柯慶忠分析,尋親成功與否有兩大條件:「出生證明是否屬實、原生父母是否有意願出面?」對許多觀念保守的出養家庭而言,若當年送出的小孩長大後聯繫,往往僅是打擾,甚至會揭發家族舊瘡,不如不見。

以卡雅為例,她的生母並非自願送走卡雅,是前男友兼生父強行抱走嬰兒,再輾轉交給褚麗卿送往澳洲,「媽媽多年來一直很想她」,卡雅才有機會追回身世。

郭正是鑽研身世時讀到卡雅的故事,輾轉認識這群有相同命運的夥伴,才下定決心「總有一天要來台灣」。並在台裔留美導演程熙(Hsi Cheng)的協助下成行。

但郭的身世已不可考,出生證明幾乎無可信之處,甚至有一名捏造的雙胞胎姊姊被送往芬蘭,僅「出生地:台北縣三重」可能屬實。

楊東蓉因協助薩賓娜尋親,曾和刑滿出獄多年的褚麗卿等人見過數次,聽她們口述案情與嬰兒來源。其中一名參與者鄭絨已近80歲,她留下的一段話,成為郭僅存的尋親線索:

「她的爸爸因為車禍變成植物人,家裡很貧窮,還有一個哥哥、姊姊,是她的媽媽和阿公決定送養,她們那時住在三重。」其餘資訊皆不明。

1982年6月一審宣判,褚麗卿和另一名主嫌金淑華因《刑法》「略誘罪」判處無期徒刑、鄭絨判12年;但1984年,二審改判褚麗卿「偽造文書罪」6年、金淑華5年,鄭絨3年6個月。

歷審結果落差極大,主因是二審法官認定:褚麗卿雖有偽造文書營利,嬰兒卻多由生父母自願或對價送出,無法證實竊盜。

楊東蓉解釋,該集團分四層,先由鄭絨等人找到嬰兒,交給褚麗卿代辦法律文件,褚麗卿再安排偽造出生證明,最後送往寄養家庭照顧,等待出養。褚麗卿從不多問金淑華、鄭絨從何處抱來嬰兒,只會確認「來自某個無法養育孩童的家庭」。楊東蓉舉例,鄭絨在鄉里間以公義聞名,經常在菜市場號召捐錢,照顧其他有經濟困難的家庭:

「1980年左右的三重到新莊地區,有很多剛上台北打拼的中南部移民,出養父母和集團成員大多是這些沒有房、沒有穩定工作的普通人。」

跟著案情偵查腳步,警方對外透露的「購買金額」也持續波動。1982年4月22日警方稱一名嬰兒價值4,000美元(約當時新台幣15.2萬元),同年8月20日的案件偵結記者會上,該金額下修至新台幣1.8萬元,皆不符合兩名養母的記憶。

瑪麗第一筆交給褚麗卿400美元手續費,再加上郭住在寄養家庭的9個月照顧費,總價2,200美元(約當時新台幣8.4萬元);卡雅的養母諾拉則付了2,000澳幣(約當時新台幣7.2萬元)。

看過調查卷宗的柯慶忠透露,褚麗卿會視雙方家庭的狀況決定金額,弱勢者僅收基本費,較富裕者就收多一點,「那一夥人當然多少還是有拿,可能食髓知味,因此媒合的更勤勞;但在那個年代的觀念下,她們認為只是送個紅包,互相幫忙。」

「她們真的都堅信自己在做善事。」

追查案情愈深,楊東蓉愈感無奈,這些被集團成員瓜分的手續費稱為「營養金」,除了各層經手人分一杯羹,部分現金的確會交給出養嬰兒的原生家庭或單親媽媽。如今各當事人返台時,多會見出獄後的褚麗卿一面,她和鄭絨也願意協助尋親,替這群長大成人的孩子拼湊身世。

但回歸法律,諸位專家皆同意,當年仲介集團的行為牽涉金錢往來,即使在1980年代有其原因,它依舊是販嬰。

矛盾也發生在郭和瑪麗之間。瑪麗至今和褚麗卿保持聯繫,渴望本次來台能私下拜會,感謝褚麗卿過去的協助,「她讓我遇見郭。」瑪麗知曉褚麗卿偽造文書,卻始終不認同販嬰一詞。

「因為褚麗卿,我才有機會成為瑪麗的女兒,我心裡多少懷著感謝。」不過原諒販嬰仍有困難,郭常為此和瑪麗爭執,也絲毫不想見褚麗卿一面。郭只說:「我知道她已經盡了法律責任,我也不想去打擾年事已高的她。」

尋親記者會開始前,郭去了台北市行天宮祈求尋親順利。人生首次擲筊,她開門見山便問神明:「我這次能找到生母嗎?」神明笑而不答,兩問皆落空。

她再改問:「我這輩子能找到生母嗎?」神明終於肯首,聖筊落地,連續三次。

或許郭心中早有預期,這趟旅程可能以失敗告終。她只想親自體驗「想像中的台灣」與「實際上的台灣」是否為同一個魂牽夢縈之地?

郭正用盡全身力氣記住台北街頭的潮濕、悶熱、氣味、顏色。不論尋親成功與否,即使離開這座島嶼後,只要一感到孤單,便能反芻。

更重要的是──高齡的瑪麗可能沒有下次機會踏上這片土地,母女倆必須走過這一遭。

黑髮、黃皮膚,DNA鑑定還顯示她有9%南島語族血統,郭卻在一個白人社區長大,從小知道自己是收養兒。瑪麗則任職特教學校,長年替身障孩童服務,還獨自扶養郭成人。鄰居眼中,她們是一對非常醒目的母女。

瑪麗不諱言郭的身世之謎,兩人一起研究文件,幻想郭的生母會是什麼模樣?也常帶著郭去唐人街參加活動,體驗傳統節日,包餃子、吃粽子,盡力讓郭「與血統中流淌的文化有所連結」。即便如此,郭依舊不時疑惑:「我到底是誰?」

郭畢業於名校醫學系,從事急救工作近20年,目前在紐約州的直升機救難隊服務。因從小成績優異,常有人對她說:「妳很Lucky,有機會在西方長大。」郭每聽一次,心就被刺了一下,彷彿無人重視她的努力與成長痛楚。

尤其青少年時期,面對同儕異樣眼光,郭總是無地自容,至今不敢向瑪麗提起她曾遭遇的歧視和挫折。她害怕傷了瑪麗的心,怕瑪麗因此認為「當年領養郭,害她得忍受這些痛苦,是一個錯誤決定」。

在認識卡雅、薩賓娜等尋親夥伴之前,她沒有任何對象傾吐這些煩惱。

「即使我全心全意愛著瑪麗,我的靈魂還是少了一塊,我無法像普通的孩子一樣,對人們分享『我的眼睛來自媽媽,鼻子則像爸爸』。」

郭說,每當她意識到缺憾,不知道自己從何而來,心裡總會湧起憂鬱。她難以靠言語解釋,這股愛與愁如何並存。

於是成年後不久,郭選擇改名。她擁有四個名字──慧如(Hui-Ruo)是40年前褚麗卿偽造出生證明時所取;奧馬拉(Omara)則是瑪麗為郭登記的英文名,郭與這名字共度前半生,見證母女倆跨越血緣與種族的愛。

如今拋開慧如、告別奧馬拉,只留下漢語中的「郭」字發音,成為世界上僅此一人的郭.里斯,這是她首次以自己的意願定義身分,即使這姓也可能為假,仍是她少數能感受自己來自台灣,與生母血脈相連的方法。

至於最後一個──親生父母賦予的姓氏和名字,郭會繼續追尋;直到真相大白,或有辦法真心說出「我是誰」的那天。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。